溫州街絮語:雪可屋、路貓,與那些錯過不再的咖啡店

當雪可屋搬離了公館生活圈之於溫州街的起點,似乎也宣告著,一個時代溫州街咖啡店記憶的變遷。

雪可屋舊址外觀(圖/黃銘彰提供)

年初,一若往常地來到雪可屋,發現門上張貼了暫停營業的消息,先是震驚,而後傷感。知曉這間咖啡店的悠遠歷史,也深諳其美好在於1990年代老式氛圍,在三角窗店面營業的最後一日,我特地一個人回到溫州街向其告別。

那天,我揀了一個圓桌位子,貪心點了義大利肉醬麵、法式吐司、珍珠奶茶及冰美式享用,一面細聽著店裡千篇一律的爵士樂、觀察著同樣今日特地來此的老老少少,一面望著從窗外騎著自行車呼嘯而過的青春男女,揣想並懷念著在這裡發生過的故事。當雪可屋搬離了公館生活圈之於溫州街的起點,似乎也宣告著,一個時代溫州街咖啡店記憶的變遷。

2021年春天,雪可屋在老舊的木門貼上搬遷消息,路貓也在社群平台悄悄宣告歇業,於我而言,今日的溫州街好似也就此缺乏了些什麼⋯⋯

我與溫州街相識得晚。18歲北上求學,住進公館大學城,溫羅汀一帶自然成了平時主要的活動範圍。不喜歡宿舍潮濕的氣味,又時常因貪戀燦爛陽光而逃離課堂,鄰近的溫州街很快成了我日常的棲身之所。實在太常躲在溫州街,同學當年甚至打趣說,是否偷偷修了一堂溫州街的課,否則為何成天向那去,彷彿有教授點名似的。

細細想來,起初確實不明白為何戀上溫州街。許是學長姐三番兩次推薦起溫州街的幾間咖啡店,許是這個街廓的氛圍本身就太過迷人,靜謐,布滿綠意,新舊交雜,更重要的是,裡頭藏著一處又一處的堡壘,舉凡星羅棋布的咖啡店和獨立書店、庭院深幾許的日式宿舍、優雅列隊的步登公寓⋯⋯,都是讓人能夠安心躲藏其中的空間。

溫州街景(圖/黃銘彰提供)

特別在大學花了四年充分探索了台北他處之後,更能體會此區的高度殊異及無可替代。這也難怪從林文月、李渝、乃至邱妙津、楊佳嫻、陳柏言,跨越世代的眾多作家皆以溫州街為書寫場景。

事實上,這條匿藏無數文化記憶的街巷,距離並不長,北起和平東路一段,南至新生南路三段86巷,大抵與新生南路平行,全長僅一公里出頭。我特別喜歡辛亥路以南這段,短短幾百公尺,數十間咖啡店林立,應該是全世界咖啡店密度最高的區域之一,也是許多台大人青春年歲共享的生活場域。

要認識溫州街,看似多走幾趟便是,實際上卻不容易。此處街道之錯綜,店家汰換速度之快,歷史文本之繁多,都使其像追不到手的對象一般難以捉摸;為了一親芳澤,除了再三到訪,我從書裡積累資訊,也和學長姐追憶此處。

雪可屋的義大利肉醬麵與珍珠奶茶是難以忘懷的經典(圖/黃銘彰提供)

溫州街的故事太多,若以咖啡店而言,似乎得從今年年初搬離原本據點的「雪可屋」(Shake House)說起。1992年成立的雪可屋,就位在溫州街最尾端(若從公館出發,則是溫州街的起頭處)的十字巷口,據說是溫州街歷史最悠久的咖啡店。它所在的這幢建築非常顯眼,一樓砌著紅磚瓦矮牆、上頭敞開著透明玻璃窗,二樓則有著開闊的落地窗;路過可見裡頭專注用著電腦、或嘻笑談天的老老少少,有種置身1990年代歐洲老式咖啡館的錯覺。

在溫州街屹立數十載的雪可屋,木構內裝一如舊日、地板甚至早已有些下陷,裡頭則擺著傳統的老沙發椅、櫃上放著無數老唱片,店裡播的永遠是西洋爵士樂,自然流淌著一股舊日氛圍。每每走進其中,都能感受到歲月的封存。與其說它是一間咖啡店,倒不如回歸店名由來,稱它是間複合式的泡沫紅茶店,除了賣著虹吸咖啡,這裡的泡沫紅茶及珍珠奶茶更是經典滋味。

雪可屋因應客人泰半來此待上長時間寫作、閱讀、談事情等需求,雪可屋的菜單上一直有著法式吐司、義大利麵、筒仔米糕、炸豆腐這些能夠填飽肚子的料理。嚴格來說,這裡的飲料與餐點並非絕頂美味,但店裡的復古氛圍、應有盡有的食物選擇、以及開到深夜的營業時間,這28年來,雪可屋之於頻繁流連溫州街的大家而言,始終是難以替代、甚至是如家一般的奇妙所在。

特地回溫州街向它告別的當下,除了內心充滿不捨與失落,卻也暗自慶幸自己趕上雪可屋在這溫州街十字門面的最後幾年。

雪可屋室內一隅(圖/黃銘彰提供)

然而,我沒能趕上的「溫州街記憶」實則不計其數。在文學作品留下身影的,如1993年開張、2007年歇業的「挪威森林」咖啡館,還有1997年開張、2012年歇業的「朱利安諾」咖啡館,我都與它們緣慳一面。

以村上春樹經典作品命名的「挪威森林」咖啡店,說是溫州街的傳奇一點也不為過。其位址就在雪可屋一旁,聽學長姐說起,是當時眾多文人雅士鍾愛的靈感基地;來到店裡,坐在旁邊的,很可能就是影響時下文化的小說家、副刊編輯或搖滾樂手。

「挪威森林」不只是一家咖啡館,更是整個台北的藝文地標,餵養著一代文藝愛好者渴求的靈魂,更代表那個時代反叛文化的集合。遲來台北的我,有幸造訪過較晚歇業的羅斯福路店,見過那傳說中的店主阿寬一面,也喝過那令一代文人著迷的卡布其諾,卻來不及體受溫州街店的迷人之處,一直覺得有些遺憾。

晚「挪威」四年開設的朱利安諾咖啡館,同樣是構成1990年代後期溫州街咖啡地景的重要店家;小巧的庭院隔絕了世俗的目光,年少躁動的靈魂在此與店內播放的戲劇歌曲有了共鳴,並透過各種形式的抒發得到安放。

數十年來溫州街的咖啡店不可避免地汰換了幾輪,但眼見人事景物實在流轉,依然來得有些遺憾。(圖/黃銘彰提供)

回溯雪可屋、挪威森林、朱利安諾等這批在解嚴初始十年成立的咖啡店,恰恰讓在威權政治底下長期壓抑的一代獨立青年有了盡情展現自我的安樂窩,得以解放內心蠢蠢欲動的力量,讓文學、書畫、音樂等具備獨立精神的多元形式創作有了發生的可能。

在挪威森林咖啡館宣告歇業那年,在同一條街上開起店來的,則是今日眾多咖啡店愛好者都多少聽聞過的咖啡店「路上撿到一隻貓」(熟悉的客人都以「路貓」稱之)。這間店一如其名,有著一隻店主撿到的店貓「小豹子」;從以此命名的率性,就知道它和挪威森林一樣,是間有態度的咖啡店。

沒有華麗的裝潢,內裝稱不上整齊、甚至有一部分擺設都是店主撿到的,路貓卻有著令人無比自在、放鬆的慵懶氛圍;特別是開放吸菸的戶外座位,就在街旁樹蔭下,無論是午後陽光篩落,或者夜晚昏黃路燈下,都有著極迷人的浪漫情懷。

「路貓」的背景音樂是搖滾樂,牆上貼的是獨立樂團、電影的海報,它好似承繼著1990年代挪威森林涵納的反叛精神,也因此吸引了許多藝文愛好者以此作為個人創作或聚會之地。

「路上撿到一隻貓」歇業前的外觀(圖/黃銘彰提供)

十多年過去,隨著店家旁老樹樹冠越大越密集,對面開過備受歡迎的波黑美亞咖啡館而後又換成今日的Rebirth,無數少男少女畢業步入社會,路貓始終在這個街角亮著燈,直至深夜,收容著一個又一個特立獨行的靈魂。現今的路貓改名「羊跳蚤」,在原來的地點由原先一部分人馬持續經營。

雪可屋、路貓以外,我的溫州街咖啡地圖還有好多好多。隨著台北的咖啡店逐漸走向精緻化及個性化,在溫州街隨之而起的代表性咖啡店,不得不提的便是至今也經營超過十年的「PICNIC CAFE 野餐咖啡」。

「PICNIC」座落在這段溫州街的中心點,以調性溫暖如家的舒適空間、不限時且提供插座使用,再加上用心且多樣的飲品及餐點選擇,如小島奶茶、自製英式司康、法式鹹派等,廣受學生歡迎。它既帶著2010年代某種年輕人對於小確幸的追求,同時又不失獨立及反叛性格,至今仍是我最常造訪的溫州街咖啡店之一。

走過十年歲月,「PICNIC」不但在2014年在同一街區衍生出二店「Pica Pica Café 喜鵲咖啡」,無論平日、假日,依然經常滿客,在競爭激烈的溫州街屹立不搖。

「PICNIC CAFE 野餐咖啡」店面招牌(圖/黃銘彰提供)

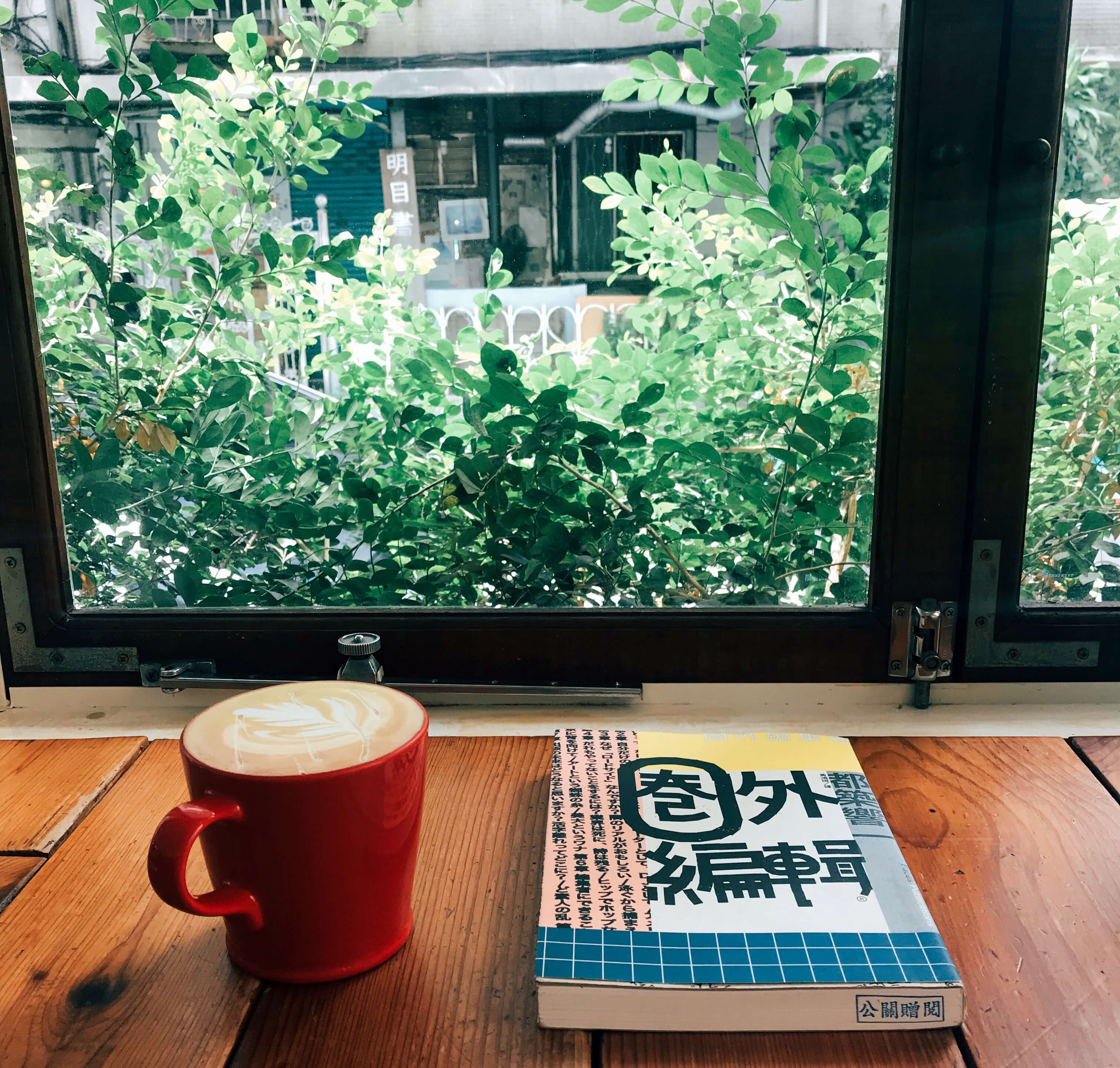

看向「PICNIC CAFE 野餐咖啡」的窗外,正對著明目書社。(圖/黃銘彰提供)

當然,我自大學以來造訪的溫州街咖啡店並不止於此。有一陣子,我鍾愛藏在校門口對面二樓的「Imperfect coffee & matcha」,另一段時間,好奇之心則被品味獨到的「好氏研究室」一遍遍勾起;大學時期,偶爾會到「葉子咖啡」和同學討論報告、「靈感咖啡」翻閱雜誌找靈感,也時常一個人夜晚到「巴黎米」咖啡享受那濃到不行的可可、「聞山咖啡」品嚐台大店限定的椰林綜合豆風味。

大學時代不那麼常去的「AGCT apartment」,近年則讓我深深著迷,良好採光、滿室綠意及高度隱密性,驅使我一次又一次以此作為拋開煩憂、專注寫作的避風港。

幾年過去,溫州街的咖啡店一如往常地汰換了一輪。過去聽著學長姐說起那些不復存在的咖啡店往事的我,如今也感受到相似的遙想情懷。不是沒有想過,這些我們熟悉的店都會有改變、甚至歇業的一天,但眼見人事景物實在流轉,依然來得有些遺憾,有些措手不及。

無論熟悉的店家還有多少,那些空間裡的記憶、記憶裡的空間,都已住在我生命裡,成了人生的重要啟蒙,也真真切切地留存下了我們這一世代年少歲月的身影。

屬於溫州街的時光道也道不盡,咖啡店僅僅是這個街區巨幅畫捲中的一抹色彩。舉凡1982年就落腳此地的「唐山書店」及全台密度最高的獨立書店群,還有歷史最悠久的音樂表演聖地「女巫店」、乃至於鄰近的「海邊的卡夫卡」,都藏著太多太多寶藏,等待我們發掘⋯⋯店家會關閉,但一代又一代的青年將一再回到此地,屬於溫州街故事也將繼續下去。

歷久不衰的女巫店,現今仍是獨立音樂表演聖地。(圖/黃銘彰提供)

◧ 雪可屋咖啡茶館|台北市溫州街74巷3弄2號(新址)

◧ 路上撿到一隻貓|台北市溫州街49巷2號(原址改名「羊跳蚤」持續經營中)

|延伸閱讀|

黃銘彰

出身嘉義,畢業於臺灣大學法律學系財經法學組,曾任《VERSE》執行主編、《The Big Issue Taiwan》主編。編有《本地 The Place:屏東》、《本地 The Place:嘉義市》等多本刊物,並曾於 2021 年臺灣設計展、2022 年臺灣文博會擔任分區策展人。現經營創意工作室「平凡製作」。