以《明白歌》解禁台灣白恐歷史:再拒劇團用聲音傳遞前進的力量

再拒劇團演出的議題,面對的不只是受難者,還有不知道這件事的年輕人、受難者的二代或三代,以及他們的創傷。

再拒劇團導演黃思農(圖/廖偉棠攝影)

這是人們會說起的一年,

這是人們說起就沉默的一年。

老人看著年輕人死去。

傻瓜看著聰明人死去。

大地不再生產,它吞噬。

天空不下雨,只下鐵。

——布萊希特1940 / 黃燦然譯

迎接農曆新年之前,暖陽撒入公館小巷內,「半路咖啡」聚集了一群樂迷與劇場工作者,期待聆聽這場名為「這是人們會說起的一年」音樂會。演出者黃思農、藍貝芝、王榆鈞,都是再拒劇團的創作者之一。他們以一首菲律賓搖籃曲開場,在進入溫柔的歌聲之前,藍貝芝解說著,這首歌是2009年他首次參與再拒劇團的公寓聯展,以儲藏室作為表演空間,探討家庭與移工的議題。

而第二首歌〈沉默的左手〉則是來自王榆鈞與黃思農的創作,從2006年泰勞抗暴,對望巴黎種族衝突,2018年他更以越南移工阮國非遭員警射殺的事件進行改寫,收錄在專輯中。演唱〈往生咒2019〉之前,王榆鈞述說著置身香港反送中運動中的親身經驗,透過香港詩人廖偉棠的詩句,道出深刻的感受。

黃思農、藍貝芝、王榆鈞,三人搭配吉他、二胡、鍵盤歌唱,這些歌曲累積自他們多年的劇場創作,每一首都清楚細數著年份、事件與所感,透過劇場與音樂刻下標記。

再拒劇團,原名為「再一次拒絕長大劇團」,創立於2002年。「一開始,我們是一個創作團體,大家的背景不一,有人做裝置、有人做音樂,都來自不同的領域。」黃思農說。再拒劇團一開始就嘗試許多跨域演出,也在許多非典型空間演出過。一開始受到生活劇場(The Living Theatre)的影響,為了討論創作跟己身生活的關係,就直接在自己的公寓裡做演出。

「那時候我們有導過陳克華的詩,還有環境劇場,也在比較非制式的空間裡演出。我們應該是第一個在四四南村演出的,那時候還是里民活動中心,我們做了一個搖滾音樂劇。後來就是2007年的公寓聯展,每個人選定一個空間作演出,像客廳、廁所、廚房,或房間。」

黃思農說起歷年的創作,像羅列出一顆顆發亮的靈光。不同的創作,他們都會選擇不同的方法與形式,也曾與許多音樂人共同合作,亦演奏物件,「這些物件都有它的象徵與符號性,我們會去翻玩這些符號,像是轉動即可發出下雨聲響的雨傘裝置。而雨傘在2014年演出的象徵意義,就與現在不盡相同了。」

雖然再拒的作品題材大多與他們關注的社會議題有關,但很多時候,他們的創作起因並非來自事件,卻常在演出期間,社會上發生了某些相對應的新聞。

「像是2009年做了《美國夢工廠》,我們用12個夢和12首歌的方式,討論青少年勞動的處境,演出期間就發生了富士康跳樓事件;而同年作品《自由時代》,我們則試圖討論在《自由時代》週刊那個時代談的自由,跟這個時代的差異是什麼。」

明白歌,敘說轉型正義的故事

2019年我們演出《明白歌》的時候,香港正發生反送中事件,我覺得它提供了一個在台灣談白色恐怖不一樣的討論空間。

《明白歌:走唱白色記憶》是2019年由行政院促進轉型正義委員會委由再拒劇團製作的演出,包含「音樂說書劇場」的表演與「親子工作坊」的互動與分享。使用了聲音劇場與說書的形式,表演者同時是說書人與故事人物,與各種樂器配合,以聲音、敘事演出白色恐怖歷史,卻又親切得像一個朋友娓娓道來。

然而在淺顯的表達方式下,亦不失去深度,這來自於再拒投入了長時間文獻研究與田調,引發觀眾深思共鳴。同年,再拒劇團以《明白歌》獲得台新藝術獎年度大獎。提及《明白歌》的創作過程,黃思農分享道:「一直以來,若作品涉及這段歷史,我們都會與歷史顧問林傳凱合作,他是一個人體百科全書,每講到一個鄉鎮,他就能把這個鄉鎮的白色恐怖歷史、受難人故事從腦海裡調出來。

我們當時的想法很單純,就是用敘事歌謠,而其實敘事劇場布萊希特)就做過了。所以我們直接把東西方的敘事歌謠、民謠,都放到劇場裡面,然後試著再進出這個民謠,透過說書、劇場的寫實,抑或是擬音(foley)製造的監獄環境音,搭配審訊的段落,讓一切敘事從聲音或音樂開展。」

黃思農坦言,一開始曾經擔心,這個年代誰要去聽這些故事?但他自己就深受《無法送達的遺書》一書的啟發,而想重新去理解那段歷史。「我從頭到尾都是在想:怎麼樣讓歷史感覺像是當下正在發生的事情?」他分享,整個演出形式的選擇都是為了讓觀眾產生聽這個故事的興趣。

「但最主要的目的,還是當我們想像我們去到黃溫恭舊宅、大樹下,有阿公阿嬤住在那的時候,他們會對什麼樣的敘事產生想要繼續聽下去的興趣?」黃思農提到華特班雅明〈說故事的人〉一文:「說故事的人跟聽故事的人,他們處在同樣的場域裡面,我思考的是如何讓這個最原始的形式,可以讓他們感覺記憶仍是活的。」不過對於「轉型正義」一詞,再拒劇團在使用上是謹慎的。

如果你要講轉型正義和白色恐怖,大家就一定會抱持著『你可能是要來說教』的角度來看待。如果我能夠在傳凱提供的故事裡獲得新的理解、或感受到它跟當下我們的連結,那我在劇場裡要做的事,就是希望把我感覺到的這個理解,傳達給觀眾。

《明白歌》演出者之一曾伯豪是以唸歌的形式演出,以古調重新編寫文本。他分享這個作品在形式上和過往有著巨大的差異。「我們不會快速地把單一一種情感拉出來,或把單一個案拿出來詮釋,反而是選擇和觀眾一起,把整個脈絡交代出來。」他坦言這是一次辛苦的創作體驗。「從前期的讀書會,再到共同創作、排練的磨合,其實花了很長一段時間,但排練的過程是平等的,每個演員都可以自由提出意見,再一步一步取得彼此的共識,完整創作出這齣劇。」

《明白歌》白北景美場(圖/唐健哲攝影)

曾伯豪將明白歌的創作稱為一種「歷史的造型」,讓這段歷史不再被視作不可言說,而是成為一種客觀的樣貌,回到當初那個時空、地點,呈現給現在的觀眾,或是曾身歷其中的人,讓他們感覺到「原來這件事情可以這樣談」。他希望這是一個開放的造型,而雕塑它,也是一種轉型的過程。

黃思農補充道:「聽起來,把故事帶回它發生的地方,好像是一個很簡單的事情,但如果台下是受難者或受難者家屬呢?這是一件讓我們焦慮的事情。而我們現在說故事的對象,是那些他知道事件、但可能選擇不去談論的人們;就算我們不到這些地方演出,他們可能也不會走進任何劇院去看一個關於白色恐怖的演出。可是故事就來自這些人,所以我們要把故事的種子埋回去。」

再拒劇團要面對的不只是受難者,還有不知道這件事的年輕人、受難者的二代或三代,以及他們的創傷、跟家庭的關係。也因此他們在《明白歌》的敘事上做了許多權衡。「我們隨時隨地都在擔心我們對不對得起這個故事。」

去年再拒劇團特別邀請了曾伯豪、蔣韜,與台語樂團百合花主唱奕碩、客家歌手黃瑋傑、音樂創作者曾薇熹,在公館水源地、也是以前國防醫學院解剖政治犯遺體的所在地,試著在霜降前一天,舉辦一場音樂會。而霜降就是當年台大與師大學生的槍決日。

疏離,聽一座城市

同樣關於白色恐怖的文本,再拒劇團也使用在「漫遊者劇場」中。漫遊者劇場自2016年開始發展,第一次演出是以萬華區作為舞台。「對我來說,萬華就是一個龍蛇混雜的地段,有他自己的江湖原則、機遇法則。觀眾帶著耳機經過站壁區域,他們以為自己戴著耳機在觀察別人,但事實上,那些站壁阿姨也在觀察他們,然後,他們也感覺到自己被看。」

但漫遊者劇場與其他環境劇場不同的是,漫遊者是觀眾隱身在城市裡面,從耳機裡聽著一個隱藏在城市裡面的文本,像是在一個匿名的狀況下參與一場行動或演出。「我耳朵聽到的這個文本,與此刻已經物換星移的城市地景有什麼關聯性?以及人走在人群當中,有時候你其實是在想自己的事情,彷彿也在個人與公共的記憶之間,找到一條敘事的路徑。」

「影像是鬼魂,聲音也是鬼魂。」黃思農解釋:「因為它來自於過去。你在聽《其境/他方》的時候,也是聽到一個錄下來的聲音,正在描述一個1990年代小孩的失蹤案,或是《日常練習:消失的動作》一個妓女謀殺案。但這個1990年代的文本放到當下的環境,會產生一個距離感和疏離效果,讓聲音召喚的過去和當下發生一些撞擊,是我在漫遊者劇場中想做的事情。」

兩個人開始,再到三個人

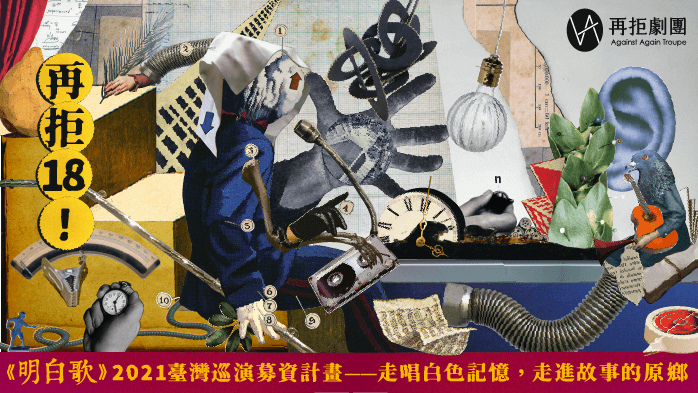

《明白歌》正規劃於2021年重演,劇團也將出版《再拒十八》專書,整理再拒身為21世紀出生的劇團,一路探索得來的美學與知識。「表演藝術圈比較少在做這些知識脈絡的整理,某種程度上,很多事情我們都是摸索出來的。」但除了創新,再拒也使用傳統元素,黃思農敘述再拒可能是某種傳統與前衛之間的「第三劇場」(Third Theatre)。

「重點不在『我們要對抗傳統,所以我們要往前看』,而是我們如何找到一個新的敘事方式——包括重新以別的角度去看待一個事件或一段歷史——來看待我們正在生活且習以為常的城市。」

一直以來都在藝術行政視角觀察再拒劇團、直到今年才加入團隊的珈伃表示,再拒擁有多元的音樂背景,因而常有非主流、非流行的音樂元素運用在作品中。「就台灣的藝文環境而言,再拒不僅創作實驗性高,一直以來也勇於碰觸社會議題,這可能不是每個劇團都願意嘗試的。」

而提到再拒劇團的精神,「我就是個安那其(無政府主義)。」黃思農坦然說:「我在運動中是一個人,我在劇場中也是一個人。儘管我們有角色位階的差異,但不代表我們不需要去反省大家在一起工作的權力結構。所有這些敘事,都是在討論中得來的。」

黃思農引用一位香港前輩對「安那其」一詞的解釋,「從兩個人開始、再到三個人,然後再到無政府。只要有人群生活,就會有所謂的權力關係,但『安那其』在尋求一種如何一起生活、但沒有『控制』的關係,再進而尋求創作的共識,再拒劇團也是這樣出生的。」

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》005

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

回到專題:溫柔的力量:人權與文藝的正義聯盟