台東都蘭藝術聚落故事

永恆守護都蘭鼻的劇作家——陳明才的生與死,都是力量

每當月亮從海面升起,粼粼波光恍如月光大道,看著每日橫陳眼前的都蘭之海,我們就會想起阿才,這個人活得如此純粹、自覺,就連他的死也能點燃了每個人心中那把生存下去、做點什麼的火種。

劇場鬼才/臺北

1961年生於臺中眷村的阿才(陳明才,以下簡稱阿才),是外省老兵與臺灣閩南人母親的後代,因為從小在鄉下外婆家長大,故從其口音到身分認同都道道地地是臺灣人,而這深刻影響了他日後的創作。

1988年自當時的國立藝術學院戲劇系畢業,在學校時代就已經是師長眼中表演藝術的天縱奇才,他的畢業論文據說至今仍是戲劇系學生必讀的經典,一畢業馬上被劇場大老賴聲川找去為其「表演工作坊」編導當年的大戲《開放配偶,非常開放》,作品一推出,立刻聲名大噪。1990年為「優劇場」編導戲劇《七彩溪水落地掃》,這是臺灣首次出現將民間文化養分融入主流精緻舞臺的戲劇,非常實驗但也震撼了那時劇場界一向西方菁英美學的路線。1989年阿才以自己的戲劇專長熱烈投入當時方興正熾的街頭社會運動,為當時自焚死諫而亡的鄭南榕之妻葉菊蘭助選。

1991年在電影《稻草人》中演出,連同片演出的影帝柯俊雄都極其欣賞這個小夥子。不管在戲劇界或社會運動街頭,年輕的阿才做什麼是什麼,儼然是臺灣劇場界最受期待的,而且是編、導、演全方位的明日之星。而他卻在1991年,29歲正被表演藝術界主流認可、期待的時候,做出讓眾人跌破眼鏡的決定──放下在臺北藝文界累積的一切,回到家鄉臺中當工人去。

折返常民生活/臺中

從1991到1995五年內,阿才當過捆工、鐵工、木工、清潔工、佛像雕塑工,也作過派報員、漁貨包裝員,最後還撿破爛(現在有了好聽又神聖的稱呼:資源回收)。他告訴李俊陽,「臺北的環境很壞,不適合我。」他不想將自己一輩子困在狹隘的臺北文化圈子中。「就這樣,在所有人的惋惜聲中,阿才一路從文化圈走向臺灣最底層,從主流走向邊緣,從體制內走向體制外,循著自己的軌跡,告別檯面上的同伴,走向更純粹的發現與探索。」(註1)而與他的工人時期同時展開的,是他的繪畫創作時期,那是1991年去峇里島旅行時,受到當地宗教表演與繪畫神秘儀式給引爆的熱情與另一個天賦,從此燃燒了將近十年的繪畫創作時期。

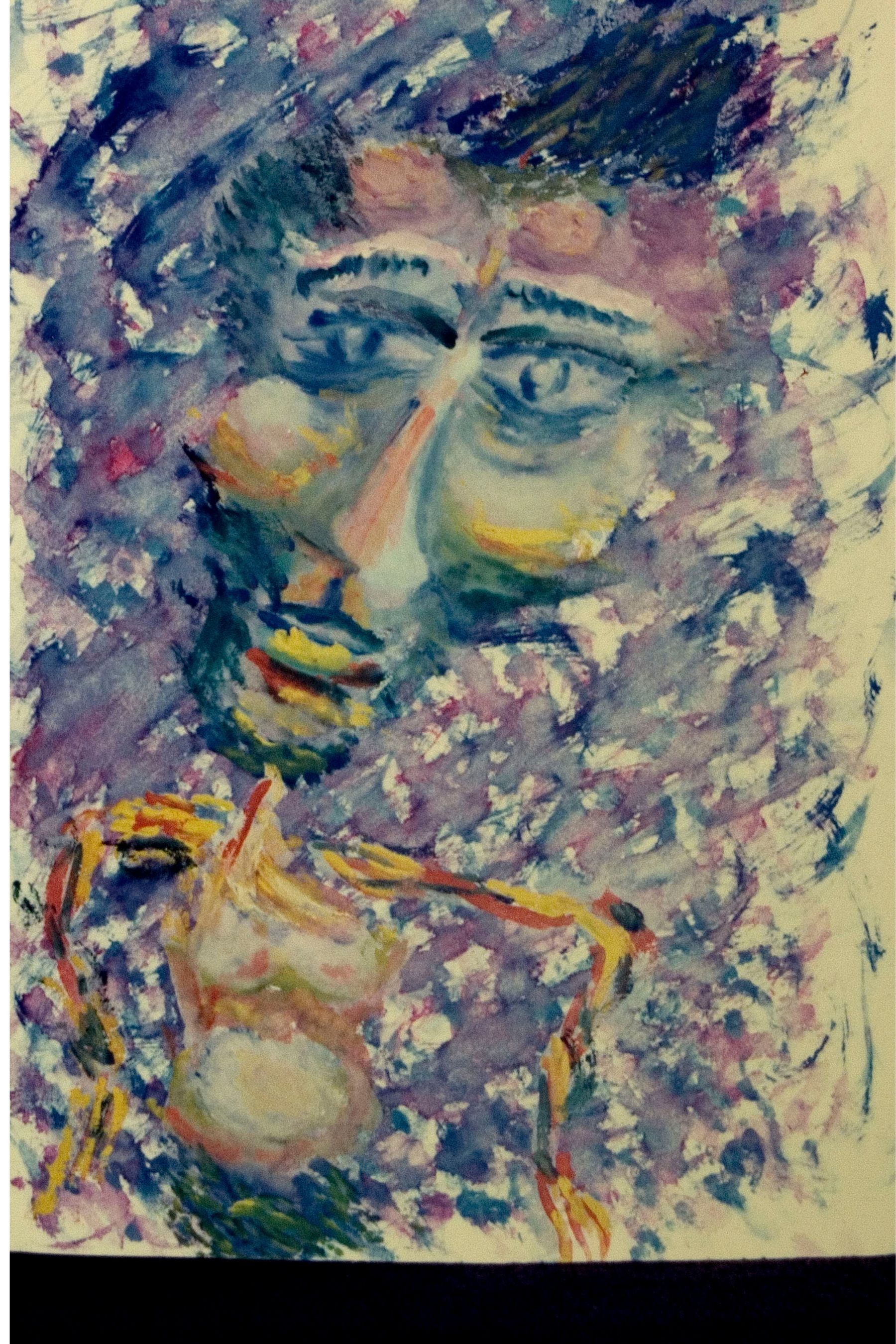

阿才的畫作是魔幻夢境的超現實圖畫,一如峇里島充滿各式神祇、鬼獸而自有其時空邏輯架構的史詩神話圖式,阿才的畫布上塗滿各種色彩飽和的、自他潛意識不知處奔流而出的人形、物體、符號……。不僅只是繪畫,他的創作媒材、類型多采多姿,他也運用撿來的各種廢棄物做立體裝置、雕塑,也玩陶、玻璃、磚畫……等,多次參與聯展後,1995年推出阿才的第一次個展《荒原誌──阿才的磚構主義展》。然而隨著繪畫創作能量的暴發,1992年阿才的情緒陷入創作的癲狂興奮與緊隨在後的憂鬱谷底,幾番輪迴後,醫生正式對阿才宣佈,他得了燥鬱症。

他在臺中時期的知己李俊陽(以下簡稱俊陽)說:「阿才看似瘋狂,講話卻非常有道理,他這個人是一個第一次遇見一個人,就能看到對方靈魂深處。」在阿才處於躁期的亢奮中時,總愛突然出現,拉著俊陽去泡三溫暖,聽他講各種關於創作的奇幻發想,「阿才說他是神魔同體,一直在面對神魔同體的狀態。」

阿才於1995年左右磚構主義時期的作品_逗小花提供

阿才於1995年左右磚構主義時期的作品_逗小花提供

也是在這個階段阿才遇見生命中最重要的伴侶逗小花(以下簡稱小花),一個夢想成為偉大女演員的表演藝術工作者。1996年,阿才與逗小花結婚,很正式地請攝影師朋友,幫他們在墓地裡拍攝了一組面無表情又時而彼此性別變裝的照片,還有狹小浴室裡兩人擠在一個小小浴缸裡的裸照,這便是他們婚紗照。而後他們共組一個立志集俗豔、草根與犀利反思之大成的另類劇團「女妖綜藝團」,結果最轟動的一齣戲碼竟然是阿才與小花的《離婚記》!小花說,他們的結婚已經讓許多朋友弄不清真假,慎重其事請俊陽踩著他那輛獨一無二的「七彩迷魂轎」,載著身著大禮服的阿才與小花遊街,之後還來一個離婚典禮,這麼慎重的離婚卻一樣讓大家很疑惑真的假的!事實是他們在婚姻生活中體認這個純粹對社會交代的制度,以及隱藏其中的性別差異對待,並不適合兩個追求生命完整與自由表達的人,所以結束體制上婚姻,但仍是彼此相伴支持的伴侶。也因為這一場貨真價實的「實驗」,促生了他們的第二齣戲《逗小花歪傳——妖獸花園》,探討婚姻中捍衛父系家長價值的婆婆、夾在中間的丈夫與不甘心失去自我的媳婦。也是在這幾年間,阿才經歷了母親罹癌,在陪伴照顧的過程中,看著一向精明幹練又漂亮的媽媽,纏綿病榻迅速衰弱最終離世的痛苦過程,對他影響至深。

在「女妖綜藝團」火熱創作發表的同時,阿才也仍舊持續自己的視覺藝術創作,並與俊陽積極規劃著進駐臺中火車站的「20號倉庫」,但阿才卻因為評審評鑑時,他反體制的叛逆精神沒能忍住,最終沒有申請到進駐資格。緊接著1999年的921大地震,中斷了「女妖綜藝團」的創作與演出計畫。阿才與小花開著一部破車前進南投中寮災區,以藝術工作者的角色,「陪伴」災民心靈的重建。一年後,他們決定離開中部,來到天寬地闊的臺東都蘭。

阿才與逗小花的結婚照_逗小花提供

阿才與逗小花的結婚照_逗小花提供

蟄居山海之間/都蘭

小花說,到臺東來完全是她的決定,走過風風雨雨、激昂澎湃的巔峰歲月,她自己的身心靈都渴望進入沉靜內觀的狀態,但身為一個充滿能量又深陷燥鬱循環的藝術創作者與社會實踐者,阿才這樣的人其實很依賴都市,在越是喧囂繁華的地方越能讓他有安全感,他是個在安靜的臥室裡無法入眠,在歡鬧嘈雜的夜店裡反而能酣然打呼的人。但阿才更深深依賴小花,因此2000年,他們又開著那輛破車來到臺東都蘭,這個他們曾經連兩年夏季來看阿美族豐年祭,而認識了Siki(希巨・蘇飛)的美麗海邊聚落,並且彷彿命定一般,一開口詢問就找到了租屋處。

移居都蘭之後,渴望寧靜的小花走入自己的繪畫創作,而阿才這個精力充沛又不甘寂寞的鬼才,則四處趴趴走與部落男女老少交朋友,是他和俊陽以他們多年的廢墟進駐經驗,強烈建議Siki快去把「都蘭糖廠」的倉庫租下來當工作室,因此讓塵封十餘年的「新東糖廠」因藝術家的進駐而從此蛻變成臺灣東岸最重要的藝文再生空間;同時阿才加入了當時阿道(阿道・巴辣夫・冉而山)與Siki正興致勃勃推動的「部落劇場」之誕生,以及阿道在金樽海邊舉辦的「原住民『成人』戲劇表演藝術研習營」,當時他的積極參與以及省思,不但留下了他自己的文字記述,也留下了珍貴的影像紀錄。

在阿道的「表演藝術研習營」裡面,雖然阿才自己已經是科班出身且其天賦與功力都早已享譽表演界,但他卻是最投入的學員,同時也是冷靜的觀察者,他看見:「但後山東部的確大有別於臺北,這是那麼粗獷、天然與一點原始、大山、大海,以及留下了人原來的一些些什麼,這可就是一個原住民發展的契機與資產。」究竟阿才說的資產是什麼?「如Siki的動作、姿態、很原住民,又活脫就是一件件簡潔而不廢話,久遠、厚重的有情雕像,不機械也不失有機與真性情。

而阿道的身體、聲音、感情、社會際遇、處境是一種蒼茫、專注、無厘頭、純真、深邃,好像少了一根筋的奇怪魅力與質地,那是漢人或西方永遠學不道地的……這些都是寶貴的資產啊。」但阿才同時也提出他看見的隱憂,原住民藝術家的隨性、鬆散、浪漫與不急不緩(這恰是阿道的口頭禪)很美很自然,但劇場之路上,常常紀律、技術、質感、效率、組織、嚴謹、精確、誠懇、深刻的內化、轉化與持續力等等仍是相當重要的,如果先建立了這些基礎,「再回歸到部落的生活,再返回生命中土地上隨時隨地可捕捉取得的戲劇質素(特別是在那些老人家身上),以及原民你們自己當代現實面的際遇處境,不管堪或不堪上。」(註3)阿才認為也許唯有如此,真正屬於原住民當代主體的,有生命、有原則、有自己體系技術、文本與書寫的原住民劇場,才能在東海岸健康而自然地誕生。

阿才在金樽意識部落,參與阿道的戲劇創作營_2002_希巨蘇飛提供

阿才在金樽意識部落,參與阿道的戲劇創作營_2002_希巨蘇飛提供

從阿才對東海岸原住民劇場發生的參與、觀察與建言,印證了導演林靖傑對他的認識:「阿才並不只是驚世駭俗的,他的認真嚴肅往往隱藏在張揚的行徑之下。」小花也說,阿才骨子裡是個貨真價實的處女座,看起天馬行空、飛揚躁動,其實他做任何事都是瞻前顧後,腦子裡不停地翻攪著全盤的考量,務必擬定最縝密最全方位的方案不可。

搞劇場的時候,盡全力去寫、去編、去演、去創造;畫畫的時候,用盡生命的能量投入那潛意識自我表達的祕境裡。在他留下的生活札記裡,更處處可以閱讀到看似狂躁不羈的天縱奇才內在,隱藏著一個無時無刻以任何他所知的建構、解構方法反省、檢視的焦灼靈魂,苦苦自問是否專注、認真、誠實於創作生活亦或只是空想、怠惰、媚俗於主流體制的認同?即使明明知道還有很多人肯定他,但阿才卻是對自己最嚴苛的人,他最大的恐懼是浪費生命,「我想我會瘋的,起碼走到瘋的邊緣,但請讓我在這之前完成一些真正的好東西吧!」(註4)可是在臺東,人消融於無邊無涯的大自然,時間的發條彷彿在日昇月落之絕美的無盡輪迴中鬆落,原住民依然依循著大自然為其子民設定的慢悠悠、自然而然的腳步感覺著、生活著,阿才的奮力燃燒誰來呼應?誰能與共?事實上,初來乍到的都市藝文移民,必然經歷這樣的失落體驗。

2002年底,阿才、小花、小竹(郭英慧)與小馬(馬惠中)決定租下都蘭糖廠的舊辦公室,那是一間歷史悠久挺有味道的日式建築,一方面同是漢人藝文新移民,沒有工作沒有收入,總得找方法解決生計問題;另一方面更需要一個可以揮灑才華與能量的舞臺;再者,最最需要的是建立一個能夠讓在此地的藝術人(越來越多)彼此交流、也與經過的觀者對話的平臺。於是「都蘭糖廠咖啡屋」如火如荼地誕生了,那是這群漢人新移民共同的藝文空間創作結晶。

開幕的那天晚上,阿才和小馬設計了一場「紅糖夜總會」活動,阿才自己穿上母親的旗袍、珍珠項鍊,反串歌姬又唱又跳(自從母親過世後,這樣的裝扮成為阿才表演中反覆出現的元素);逗小花表演她拿手的佛朗明哥舞;當然有Siki和阿道的樂舞演出,還邀請都蘭老頭目帶領太太和其他耆老夫妻來一場阿美族傳統服飾走秀,老人家們玩得不亦樂乎,甚至到後來也穿上阿才的一箱子女裝一起玩性別扮裝,臺下的部落觀眾也樂不可支,輪番上臺衍生新的表演。而外來移民帶來的表演方式、演出空間操作、活動策劃等等新元素,透過快樂地一起遊戲,與在地原生的文化共存、對話、然後延伸新的東西,這就是都蘭藝文空間的魅力與延續力。

阿才為都蘭糖廠咖啡屋開幕親繪的文宣_逗小花提供

阿才為都蘭糖廠咖啡屋開幕親繪的文宣_逗小花提供

從海洋回看母親之島

同年三月底至四月,阿才參與「黑潮海洋文教基金會」搭船環島一周活動,進行除了四百年前葡萄牙、西班牙人之外,第二次臺灣海岸的海洋巡禮與勘查,從海上眺望臺灣的海岸與山脈,阿才在他的「航海日誌」中,除了讚嘆福爾摩莎之美,就是難過與遺憾,從海上的遼闊視野,清晰可見許多山脈、海岸被人為巧取豪奪地破壞,那麼多來不及補救的傷害正在發生、侵奪著臺灣這孕育我們的美麗之島。阿才的創作不管劇場、繪畫或行動藝術向來與他的社會關懷、環境意識是密不可分的,在談論他自己的創作時,他說:「想想這塊土地吧,想想自己的感受,以及什麼是非表達、宣洩不可的吧。」因此他比任何一個都蘭人都更關心著當時沸沸湯湯、如火如荼進行著的「都蘭鼻BOT案」。

這個凸出於都蘭灣、緊靠著都蘭村的美麗海岬,景色極美且是都蘭阿美族口傳中祖先登陸之處,一九七零、八零年代竟被鄉公所設定為垃圾掩埋場,大海日復一日的沖刷,以及夏季颱風大浪的淘蝕,一次又一次讓這個政策很愚蠢的事實隨著不斷裸露地表的各類生活垃圾不證自明。然而長年傾倒垃圾對土地與海洋生態的傷害都還沒辦法完全復原,政府又想要進行破壞可能更鉅的大型開發案,當時都蘭鼻獲觀光局遴選為八個東海岸推動大型旅館與度假中心的BOT開發案之一。事實上,都蘭鼻海岸在海浪日夜分秒侵蝕下,每年被掏空、崩塌、向陸地後退近一米,地質不穩定,大型開發將對地質造成更快速的侵蝕,將來大旅館製造的大量垃圾、污水也將對都蘭灣海域的珊瑚礁生態造成可預料的浩劫。此外,都蘭鼻是此地阿美族每年豐年祭、家裡婚喪喜慶結束舉行海祭的重要而神聖的文化場域,一但成為大型觀光消費區,或是海洋污染成為事實,將嚴重影響阿美族海洋文化的傳承。可是就像發生在臺灣其他地方任何一個經濟∕環保、觀光∕生態矛盾案例一樣,政策、大多數民意必定趨向經濟商業開發,即便號稱「生態旅遊」蔚為風尚,其中「人」與「商機」才是凌駕「大自然」的主角。

在都蘭亦可看見下列情況:主管單位觀光局東管處積極推動招商政策;主掌東河鄉政經勢力的漢人移民個個摩拳擦掌,有土地的等土地增值炒地皮、做生意的期待大量觀光客進入活絡商機;而在地阿美族人則還在天真地過自己農耕、撒網、射魚、撿海菜的寧靜生活,絲毫沒有意識到即將威脅他們世代生活、孕育文化的土地、海洋之危機。為了這件事,阿才在剛到都蘭的2001年就寫電子郵件給當時的交通部長葉菊蘭;參加東管處、鄉公所或都蘭村民自身為「都蘭鼻開發案」召開的大小會議;2003年7月還在文建會的刊物『文化視窗』上,以「都蘭‧巴載」為筆名,發表一篇〈天佑都蘭鼻〉文章,為他視為第二故鄉的都蘭發出沉痛的呼籲。

在〈天佑都蘭鼻〉付梓發表時,阿才本身其實已經進入他此生最嚴重的一次憂鬱期,筆者那時在糖廠咖啡屋當吧女,看到阿才兩眼無神渙散、動作、語言遲緩,不是不能理解交談的語言,只是注意力完全無法集中,他就像遺落在自己幽暗世界的遊魂。即使作為「躁鬱症患者」,阿才都是最認真最努力突圍的那一個!在他的札記中,即使在病中,他還能逼自己睜著靈魂之眼看清楚自己,仔細地分析自己的躁與鬱,甚至連表達文氣都充分符合躁或鬱的狀況;以散文筆式酣暢淋漓地書寫他在「躁期」時,充滿能量、自信、果決、靈感、犀利、意志力,是彷彿與宇宙相通一般,無所不能的天才;以條列式的簡潔短句,又肯定又自我否定地斷續列舉「鬱期」的狀態,感覺頓失一切、一無所有、體虛能量弱、遲鈍、絕望的死胡同……等等,然而所謂的「躁鬱症」,就是充滿創造力、生命力的「躁期」之後,必然伴隨著彷彿身置地獄的「鬱期」:「你明明身在人間,卻心在地獄,那種無色無味無形,無以名狀的生不如死的痛,讓你驚嘆:啊,這就是地獄!」(註5)而且這是「現世無盡輪迴」的恐怖地獄。阿才曾對好友導演林靖傑說:「你曾說,多年來我怎麼能在兩極中非此即彼端還沒有發瘋?要是真發瘋也就好了,偏卡著。」

陳明才隨Siki參加千禧年時仍是青年階級的拉贛駿階層,於Kiluma'an祭典時留下這經典的一瞥_希巨蘇飛提供

陳明才隨Siki參加千禧年時仍是青年階級的拉贛駿階層,於Kiluma'an祭典時留下這經典的一瞥_希巨蘇飛提供

在阿才最後一次「躁期」,他和在都蘭生活的朋友們一手創立了「糖廠咖啡屋」;興致勃勃、熱血奔騰地貢獻心力促動糖廠變成「地方文化館」,雖然當它真的成為「紅糖地方文化館」時,阿才以及其他曾協助推動的漢人藝文移民反而都使不上力;擔任藝術總監,帶領「都蘭山劇團」的男女老少部落演員去臺北總統府表演《舞動都蘭山》;為林靖傑為他量身訂做的輔導金電影《最遙遠的距離》,積極雀躍地準備自己的演員功課……但隨之而來的最後一次「鬱期」,開始一吋一吋啃食他的靈魂,他卻再也抵擋不住……。現實生活的經濟困頓,健保、保險、手機陸續停掉,連看醫生拿藥都沒錢,又不願再依賴,也無法開口求助任何人;支持系統崩潰,最後這半年阿才一個人獨居在山上的小屋,過去他憂鬱發作時,總是依附著小花的支持與陪伴,但十年下來小花自己都快崩潰,於是他們協議分開各自生活;理想實踐的一再挫折,最可怕的是,阿才心裡那個巨大的自我否定的黑洞,他說:「這一年來,做的工作,大半不怎麼順利、去專業化,當碰到問題阻礙時,腦袋跟著關閉,於是問題懸在那裡。」然而這就是西部有為青年移民必須面對的臺東社會人文環境啊!

「在都市,你利用都市的資源可以做一些事,不管是理想的,或者是謀生活的,在幾乎全然陌生的鄉野,你的資源在哪裡?在焦慮與膠著的日子裡,一切似乎停滯不前,一無所有的困頓感,重重包圍著你,有的,就是留下了一大票時間,在消磨著你的能量與銳氣……」(註6)於是,與這一波憂鬱抵抗、對話了半年這麼久,阿才開始想到「死」,然而,就算是想死、要死,阿才也要自己想得透徹清楚,「得以避免愚蠢、怯弱地走上絕路」。

以身殉海,游向終極的自由

終究,2003年8月29日凌晨,阿才等著到都蘭旅行,借住他家的兩位女性友人吳音寧與柯淑卿入睡後(一方面是借住,另一方面也為了陪伴深陷谷底的阿才),揹起背包開著破車,先到糖廠咖啡屋放了給朋友們的遺書,再到他最至親的小花家,在她家門口放置遺書,最後乘著月色,徒步走向都蘭鼻。天亮之後,朋友們、小花陸續發現阿才留下的線索,趕到都蘭鼻海邊時,卻只在岸邊礁岩上,發現紅色背包,裡面是半瓶蔘茸酒、半包長壽菸、一把刀、母親遺留的珍珠項鍊、一張大頭照,還有他最後的遺作《天佑都蘭鼻》。Siki和部落壯年組成的梅花救難隊在都蘭鼻海域來來回回潛水找了三天,沒有任何發現,第四天杜鵑颱風直接從東岸登陸,搜索不得不停止,颱風走,而阿才仍然沒有出現。至今二十餘年過去,這個天縱鬼才的生死下落仍是一個謎,就如他在這世界時總讓人捉摸不透!

可是諷刺的是,也許這也正在阿才的劇本中,因為他戲劇性的從這世界舞台退場,人們重新閱讀他遺留在海邊的《天佑都蘭鼻》,這才「看見」了阿才傳遞的訊息,除了以都蘭鼻為切入點的生態環保議題之外,還有他早就反覆思索、計畫的「告別演出」,「我是個劇場工作者,面對東部的大山大海,我不再僅從純藝術面去謀思突破創作之道,而是很自然地以大自然、環境、區域性、生活為基礎來觀照藝術文化。藝術不再是唯一的,它就是整個大自然之一環。生活在大海邊讓我開始將創作主軸轉向『水』,……趨近水與海,即趨近生死之本質,那正是我藝術創作的終極探索。」「居於濱海之村,海是我游目騁懷之所在,而我的表演藝術也自然地引進了『水』的元素:在水中表演、唱歌:用水作舞臺、作裝置:在水底品嚐生死與女性的幽暗陰柔。終有一天,我必將回歸到大海作一場生命告白演出。」

2003年在這最後一次鬱期壟罩之前,王墨林邀請阿才在牯嶺街小劇場做一場演出,他找俊陽和他一起完成這場演出,「阿才說他要做的行為藝術是表現快死的感覺,我們弄來一個很大的水族箱,他穿著他母親的旗袍在裝滿水的水族箱裡,唱他母親喜歡的歌曲,呈現一個人想死、快溺斃的狀態,我也脫光光在水族箱裡抓魚、喝保力達,抓起來的魚就讓妙如煮魚湯。」後來俊陽才知道,原來阿才是在這次劇場行為演出中,排練他最後的水中死亡獻祭儀式。

阿才的繪畫作品_逗小花提供

阿才的繪畫作品_逗小花提供

誠然阿才的跳海是長期以來躁啊、鬱啊輪番折磨的現世輪迴終於擊潰了他,這樣一個有創造力、有爆發力、有理想又對自己的生命價值嚴格要求的人,喪失了熱情、動力、能量,最終連生命的意義都失去了,哀莫大於心死的絕望、疲倦讓他決定與其麻木不仁、遲鈍無能地苟活,不如鼓起殘存的意志力自我覺知地死去。可是即使如此,他也仍希望盡量使他的撤退匹配的上死亡本身具有的力量,如果一定要死,就把自己獻給滋潤、容納他最後創作生命的都蘭鼻吧!最最起碼也可以餵養海灣裡悠游美麗的海中生物。在他寫給小花的遺書上說:「選在都蘭鼻海域作為我的終站,算是我對它的諾言一個無奈的回應吧,最好就回歸大洋,不必再被打撈上來。」

如鯨落海嘯,餘波盪漾至今

當阿才游向都蘭灣,完成了他孤獨而美好的死亡儀式,泛起的漣漪卻像海浪潮水一樣無止盡,他的回饋獻祭絕對不只是如鯨落提供海洋食物鏈養份。2003年9月15日,阿才的四十二歲生日,就在都蘭鼻,從全臺灣各地趕來的阿才友人(幾乎都是藝文工作者),更重要的是都蘭部落頭目帶領部落男女老幼,一起站在「意識部落」藝術家們共同為阿才創作的漂流木裝置藝術與巨大紀念柱之前,以手挖土插下「阿美部落傳統領域紀念碑」,正式宣示都蘭鼻是都蘭阿美族的傳統領域,任何人要動這塊土地都應該尊重阿美族人的意見。阿才以他個人的死亡儀式,終於喚醒、凝聚了生活在這塊土地上、海洋邊的原住民、藝文工作者,手拉手站出明確的位置,勇敢宣布守護土地、海洋的聲音。幾個月之後,官方宣佈,因為沒有任合廠商表達投資興趣,都蘭鼻案暫緩、擱置。那根被都蘭藝文社群暱稱「阿才的大陽具」的高大漂流木紀念柱,歷經十餘年的風吹日曬和大小颱風之後,於2015才倒下回收於天地之間。而都蘭部落的「阿美部落傳統領域紀念碑」,歷經2011都蘭部落青年自主發起「為Sra而跳」成功再次擋下當年官方試圖重啟都蘭鼻開發案,以及2019年開始部落青年舒米恩在都蘭鼻舉辦「阿米斯音樂節」,此碑至今堅挺不拔屹立在都蘭鼻海邊。

2004年,小花因思索阿才之死,而將從前她與阿才共同創立「女妖綜藝團」轉化為靜態的能量流轉空間──「女妖在說畫藝廊」,而這個誕生於阿才的死亡與小花的客廳之藝文空間,卻漸漸成為都蘭唯一持續不斷展演、述說都蘭藝文創作能量的空間。

2005年,阿才遺作《奇怪的溫度》出版。阿才身後的親友團組成編輯委員會,耗時年餘整理、編輯阿才短暫人生裡,劇作、詩、歌、表演功課、繪畫日記、生活扎記、遺囑……等等大量的文字稿,集結成書交付聯合文學出版。阿才的創作能量、生命軌跡、躁鬱症自我剖析,以及誠實面對生命與死亡的勇氣與力量,透過他自己的文字繼續繼續影響認識他、不認識他的人,並撫慰每一個一樣認真、勇敢去直視生命的靈魂。

2007年,那部阿才等了多年,最後等不到電影開拍,男主角自己先演完了的電影《最遙遠的距離》,在導演林靖傑咬牙苦撐、舉債近千萬也要拍的重重途圍之下終於殺青,非但完成了阿才與阿傑共築的夢,還獲得了2007年威尼斯影展的影評人週獎!被告知得獎的那一夜,阿傑一個人一瓶紅酒,坐在威尼斯廣場上,輕聲對阿才說:「阿才,我們辦到了!」就像阿傑寫於《奇怪的溫度》後記:「阿才這樣的人,或像阿才這樣的人,在這樣的社會,難道注定要一路兵敗如山倒?……當然不。事隔越久,我們越相信這件事:「阿才在這個世上暫時離開了,但現實與理想的鬥爭還沒結束。」阿才自殺的震撼效應在朋友間不斷擴大,漸漸轉化成積極的自省,與『該做點什麼』的念力……他只是用另一種幽微的方式轉進,並暗暗發功影響他販夫走卒各路朋友,與『兵敗如山倒』這件事,繼續抗爭。」

是的,這正是阿傑所說的「突圍」,阿才在都蘭的藝術家朋友也沒有放棄,各自持續在後來的二十年間發光發熱,將逸於主流之外的邊緣之地活成創造能動性和主體性匯流的海域。而阿才引爆的環境關懷更是野火燒不盡,2011年杉原海灘的「反美麗灣」與都蘭鼻的「為Sra而跳」成功守住都蘭灣,也深刻鼓舞了整個東海岸原民守護傳統領域的動能,甚至鼓舞了更多在邊緣奮鬥去撼動體制的年輕人,能量一直在延燒,事情還是一直在發生著……2023年阿才的朋友們臺北和臺東串聯舉辦了「阿才長泳20週年紀念活動」,大家紛紛嘆息著一個人失蹤了20年,他的影響力卻至今餘波盪漾!

每當月亮從海面升起,粼粼波光恍如月光大道,看著每日橫陳眼前的都蘭之海,我們就會想起阿才,這個人活得如此純粹、自覺,就連他的死也能點燃了每個人心中那把生存下去、做點什麼的火種。他的力量在我們心中徘徊不去,正如他最後的話語:「清晨與黃昏,我將依然漫遊在都蘭鼻。祈禱大家一起來護衛我們海岸,天佑都蘭鼻,天佑福爾摩莎。」

註1:林靖傑,〈用生命書寫—陳明才簡述〉,《奇怪的溫度》,臺北:聯合文學,2005,頁7。

註2:陳明才,〈阿道的身體〉,《奇怪的溫度》,臺北:聯合文學,2005,頁173。

註3:同上

註4:同上,頁217

註5:同上,頁78

註6:同上,頁298

文章摘自 《紮根於流動中的邊界敘事—臺東都蘭藝術聚落故事》(圖左)、《紮根於流動中的邊界敘事II臺東都蘭藝術聚落故事》(圖右)

出版|臺東縣政府

作者|李韻儀

作者李韻儀,以臺東都蘭女妖在說畫藝廊為基地在東海岸從事策展、藝術書寫二十年,在2022年與2024年分別出版《紮根於流動中的邊界敘事—臺東都蘭藝術聚落故事》、《紮根於流動中的邊界敘事II臺東都蘭藝術聚落故事》,透過訪談以及筆者自身與受訪者多年相濡以沫之理解,書寫各種不同領域、背景與路徑卻相繼選擇「都蘭」作為安身立命之處的跨世代、跨領域藝文工作者之故事。

《紮根於流動中的邊界敘事——臺東都蘭藝術聚落故事》為出生於台北,就讀於成功大學藝術研究所並移居都蘭二十餘年的李韻儀所書寫,在首部曲和續集中集結了52篇人物故事,記錄都蘭在地部落耆老和藝術家、新舊藝文移居者的在地觀點與個人故事,並涵蓋短居卻深刻影響在地的已故藝術家。

如續集在序言中引述自夏黎明的《文化研究月報》第66期〈都蘭:流浪他方的故事〉,本書是為了探問「都蘭從1990年代中期至今,如何從島國東陲的阿美族村落,蛻變成文化研究者眼中『無可替代的…地理想像』」。全書以人物訪談為基礎交織作者觀察,呈顯出作者與藝術家們「生命交融的對話」,也透過引述故事主角的話語為本書讀者形塑出與藝術家對話之感。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。