大衛鮑伊「柏林三部曲」首部曲:華麗搖滾明星如何蛻變成神級藝術家?

1980年代大衛.鮑伊彷彿大夢初醒,走到前衛與通俗的接合點,變回體育場裡呼風喚雨的巨星,並接演大島渚的《俘虜》。一如他在《低》(Low)專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。

自2016年1月10日大衛鮑伊逝世後,英國倫敦的大衛鮑伊紀念館門前,總堆滿著歌迷留下的哀悼鮮花與書信。(圖片/Unsplash提供)

自2016年1月10日大衛鮑伊逝世後,英國倫敦的大衛鮑伊紀念館門前,總堆滿著歌迷留下的哀悼鮮花與書信。(圖片/Unsplash提供)

帶著風格做一件危險的事,就是藝術。——查理.布考斯基

柏林,1976年。

一道高聳的水泥牆把城市劃成東西兩邊,東柏林在六月召開歐洲共產黨和工人黨會議,各國代表一致推崇柏林圍牆對共產主義的貢獻,東德當局表示,將在夏天舉辦柏林圍牆豎立十五年閱兵大典,那道牆不只劃開了柏林,事實上它是把西柏林整個包圍起來。

實用作為一種象徵,這很德國。

同一個月,西柏林舉行柏林影展,金熊獎頒給了美國導演勞勃.阿特曼(Robert Altman)的作品,大島渚的《感官世界》則因內容太過露骨,首映前遭警方查扣,無法公播。當屆競逐金熊獎的參賽片還有一部叫《天外來客》,大衛.鮑伊(David Bowie)的電影比他的人,先到了柏林。

鮑伊在1970年代中期墮落成自己都不太認得的搖滾陳腔濫調,移居洛杉磯的那幾年,洛城成了一座巨大的古柯鹼泳池,他成天泡在裡面,人益發蒼白與削瘦,掌管記憶的細胞和造字能力一同從身體上剝離。他寫不太出歌詞了,現實與妄想交織在一起,疊成孤獨的夢境,他躲在裡面。

他在神祕學家阿萊斯特・克勞利(Aleister Crowley)的詩句中尋找讓人麻痺的物質(克勞利也是曾率隊攀登K2峰的傢伙),在客廳裡架起祭壇,期待黑魔法現身。挽救一個走火入魔之人唯有一種手段——用更神祕的事物讓他清醒。被高牆鎖住的柏林像一座孤島,鮑伊很想跳進去看一看,這是藝術家的求生本能。

他和另一個偏執狂伊吉.帕普(Iggy Pop)先到法國的城堡錄音,讓自己從毒癮中慢慢復原。城堡當然鬧鬼,兩人在深夜交換著鬼故事,一邊錄完帕普的《白痴》與鮑伊的《低》,拎著接近完成的工作帶逃到柏林,替專輯收尾。蕭瑟的秋天,灰濛濛的街頭,他們穿得像渡假中的特工,彷彿我倆沒有明天。

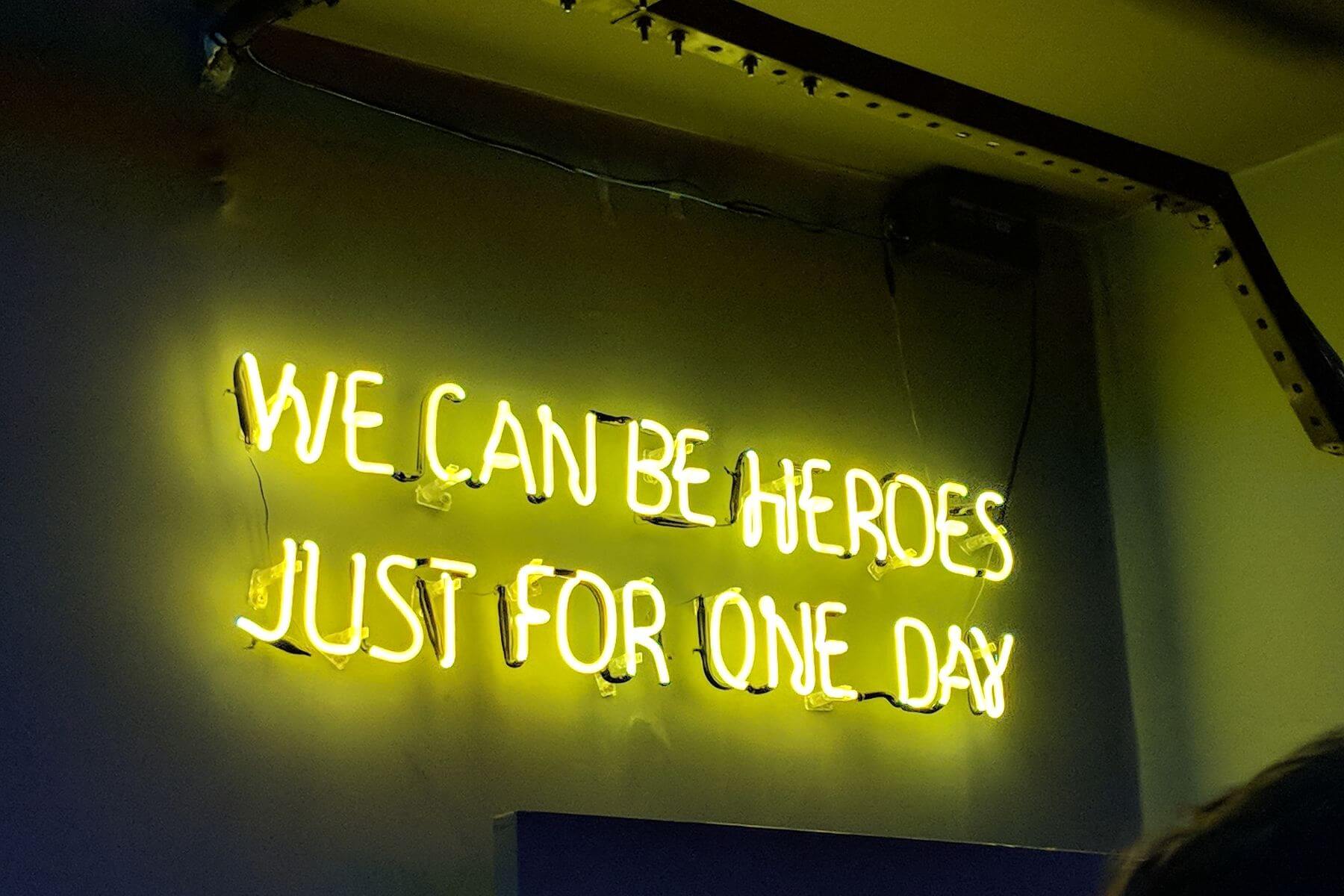

被稱作「柏林三部曲」的《Low》(1977)、《"Heroes"》(1977)和《Lodger》(1979)為大衛鮑伊的音樂生涯立下新的高峰與突破,國歌級名曲〈Heroes〉便是這時期的創作。(圖片/Unsplash提供)

被稱作「柏林三部曲」的《Low》(1977)、《"Heroes"》(1977)和《Lodger》(1979)為大衛鮑伊的音樂生涯立下新的高峰與突破,國歌級名曲〈Heroes〉便是這時期的創作。(圖片/Unsplash提供)

這不是第一對來到柏林的「西方」搖滾明星,保羅.麥卡尼(Paul McCartney)帶著妻子琳達與其他Wings樂團的成員,春天在布蘭登堡門西側的體育場辦了演唱會,還在圍牆邊的檢查哨舉旗拍照,旗上寫著「愚蠢的情歌」,不無挑釁的意味——鐵絲網上就架著機關槍。

諾貝爾文學獎得主湯瑪斯.曼(Thomas Mann)流亡時說過一句名言:「我在哪裡,哪裡就是德國。」

二戰後出生的德國一代人,是沒有父親的一代,他們的父執輩也許戰死,也許在創傷中老去,青年在沒有「典範」的社會中成長,國家的歷史在自己手裡斷裂開來。他們讀著阿多諾的《最低限度的道德》,思索如何在破損的生活中重建秩序,實驗的過程中,偏離成了常態,核心即是邊緣。

人人都是荒原上的異鄉人,在文明的縫隙找突破的位置,而荒原一到夜晚就變成迷幻的溫床,開著一朵朵奇花。

鮑伊不只在這裡找到他渴求的「歐洲感性」,還找回他失去的語言:一個嶄新的語言,以全然印象派的方式,將地景、聲景和內心情狀三者合而為一。他甚至尋得一處完美的犯案地點,就在道德模糊、前衛與通俗混沌難分的創作場景裡,把敘事者給殺掉!

這麼低調(Low Profile)的手法,不會有人發現吧?

德裔美國詩人布考斯基形容海明威用槍把自己的腦袋轟到牆上「很有風格」,而讓鮑伊深深著迷的三島由紀夫,政變失敗後選擇切腹自殺。極端的處境常令創作者鋌而走險,有時以一條命為代價,鮑伊當時的精神分裂反過來救了他,他不用真的殺死自己,只要埋葬那個代理人——在華麗搖滾劇場裡幫他說話的角色。

David Bowie《Low》,1977。

David Bowie《Low》,1977。

直到《低》之前,出道十多年的鮑伊不曾錄製過一首演奏曲,他是寫詞的能手,善於在歌曲中創造分身,那些不尋常的「演員」以第一人稱的視角穿過鮑伊的心靈迷宮,拾撿日常的遺跡,留下戲劇性的切片。

暫時失語的鮑伊,在柏林放下了說話的渴望,《低》有半數以上的歌都沒有歌詞,即使有詞的曲目,文字飄浮而簡約,他用疏離的聲音唱著,像站在退潮的沙灘上喃喃自語。身分的瓦解,情節的不復存在,《低》充滿朦朧碎片化的聲音特徵,沒有敘事,自然就沒有結局。

在製作人托尼.維斯康蒂(Tony Visconti)與另一號革命性人物布萊恩.伊諾(Brian Eno)的協助下,錄音室本體作為一種樂器——或者,一架航空器,它飛過圍牆,在未知的軌道上探索聲響的質地與意識的流體。〈華沙〉(Warszawa)的東歐風味、幽靈般的吟唱聲,可以是《大開眼戒》性祭典的配樂;〈哭牆〉(Weeping Wall)的迴圈式電子脈動是他和史蒂夫.瑞奇(Steve Reich)的量子糾纏;收尾曲〈地下〉(Subterraneans)則將午夜的氛圍摹寫得淋漓盡致,那段薩克斯風就是鮑伊本人吹的。

將「流行」轉回自我的層面,讓方向成為浮標而不是目標,整張專輯浸滿懷舊的未來感,像在紀念一個尚未發生過的事件。

1980年代鮑伊彷彿大夢初醒,走到前衛與通俗的接合點,變回體育場裡呼風喚雨的巨星,並接演大島渚的《俘虜》。一如他在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。

整個英倫後龐克(Post Punk)世代都從《低》的基調上誕生(Joy Division最初就名為華沙),從OMD(Orchestral Manoeuvres in the Dark)到Nine Inch Nails,不同流派的樂團用力模仿著《低》崩塌的鼓聲。〈總是撞上同一輛車〉(Always Crashing In The Same Car)孕育出Pulp經典的旋律,〈做我的妻子〉(Be My Wife)教會Blur如何編一首曲子,而Radiohead那首黯淡的〈Treefingers〉,本質上是對《低》B面的描摹。

但再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。

(本文收錄於潮浪文化出版《低——大衛.鮑伊的柏林蛻變》導讀|用一張唱片謀殺自己——陳德政)

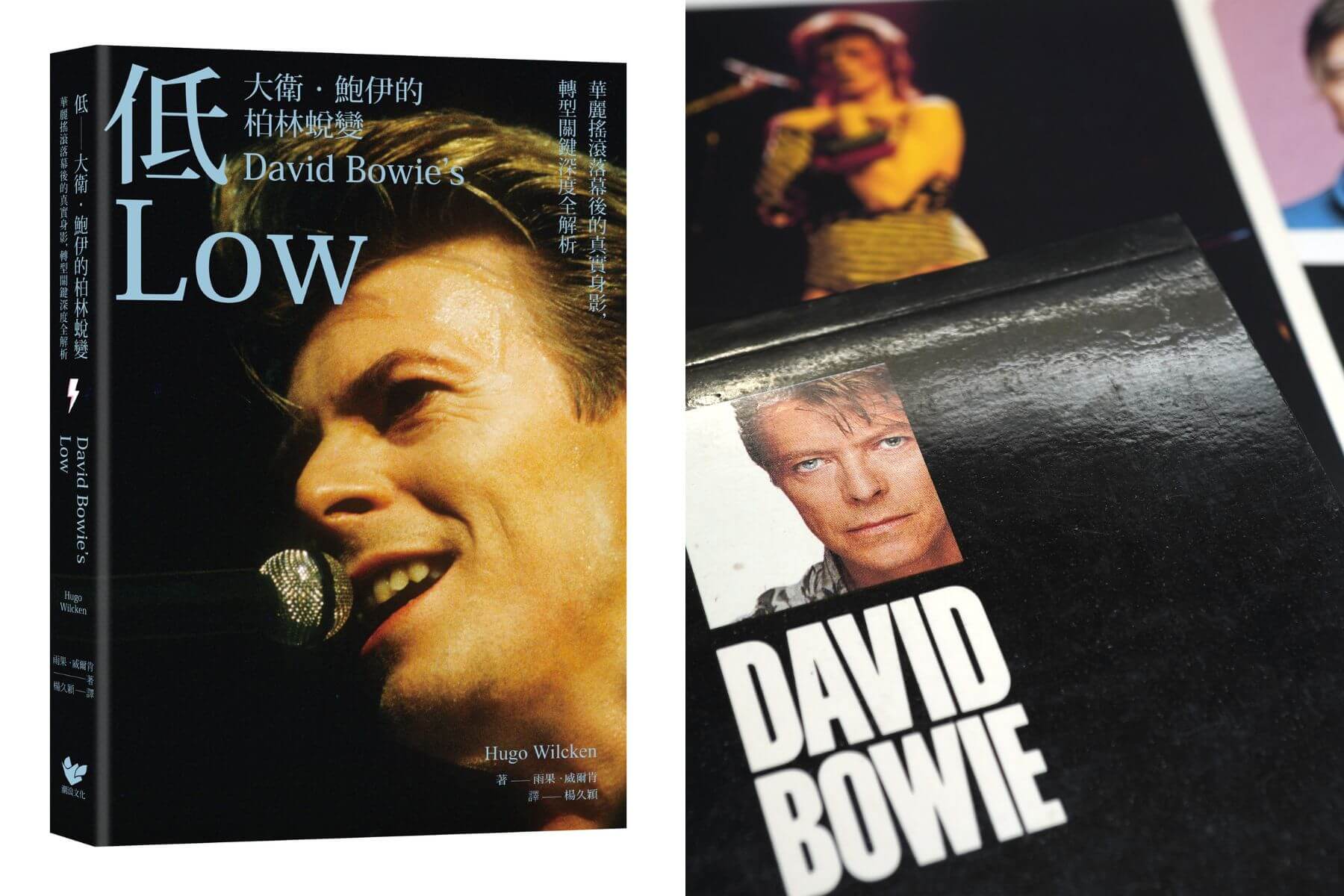

書籍介紹

本文收錄自《低——大衛.鮑伊的柏林蛻變》

出版|潮浪文化

作者|雨果.威爾肯

翻譯|楊久穎

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」

——《低》,大衛.鮑伊

鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作。台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書。探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點。

|延伸閱讀|

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE致力於挖掘台灣文化,請支持我們正在進行的第三年訂閱計畫,一起記錄與參與台灣的文化改變。

陳德政

作家、DJ,城市與山林的步行者。曾拍攝濁水溪公社紀錄片《爛頭殼》,出版搖滾三部曲《給所有明日的聚會》、《在遠方相遇》、《我們告別的時刻》。2019年加入K2峰台灣遠征隊,將那趟經歷書寫為《神在的地方:一個與雪同行的夏天》。