在池上,蔣勳書房與一本小書

「池上蔣勳書房」於2023年九月成立,原屋建於1936年,是當時「池上公學校」(現在的福原國小)的校長宿舍。2025年初,蔣勳文化基金會出版了一本只送不賣的小書《蔣勳書房與堀尾一彥》,述說關於這個空間與池上的歷史。這本書也是一封邀請函,邀請人們來到池上這個美麗的小城,走進池上的歷史。

在池上的福原國小對面,有一棵巨大的茄苳樹,旁邊有一棟日式老宅,現在是「蔣勳書房」。

池上最早不叫池上。在清代史料中,萬安一帶被稱為「新開園」,意指「新開闢的田園」之意。

1909年,日本政府推動日人移民東部計畫,新開園這一帶因為有大池,而改名為「池上」。1926年,東線鐵路通車,車站一帶成為地方發展重心,因此現在的中山街一代成為池上最重要的大街。

1936年,日本政府將原來的新開園公學校,遷址到池上福原村,改名為「池上公學校」(戰後改名為福原國小),從北部來的日人堀尾一彥擔任校長,住進學校對面的這棟木構的校長宿舍。

堀尾一彥是在1913年從日本來到台灣,最早在北部任教,1925年在暖暖公學校擔任校長。兩年後被調職到台東,1937年擔任池上公學校的校長。戰爭結束,他回到日北老家。

而這棟作作為校長宿舍的老屋,在戰後使用一段時間後,開始荒廢破舊……

2019年,移居池上的素人藝術家王金生,疼惜這棟被遺忘的老宅,一個人花了兩年時間,從廢墟中找回一磚一瓦,並保留原來的牆壁工法結構,完成老屋的修復。

疫情期間,從2014年開始就在池上駐村、也讓池上的文化力量被台灣更認識的蔣勳,看到王金生一人埋首修復老屋,非常感動,決定認養這棟老屋,自2023年個月起作為「蔣勳書房」。他想告訴大家:「廢墟原來如此繁華」。

當初王金生修復好這房子時,在門口做了一個木牌寫下當初那位日人校長的名字:堀尾一彥。這讓蔣勳對那位近百年前的人感到一個責任,一種神秘的緣份。尤其當他一個人在書房中時,他感覺到那個校長彷彿還在一個角落批公文。這個強烈的連結,讓他在2024年特別去造訪他的家鄉熊本縣玉名郡。

沒想到,他有了另一個收穫。

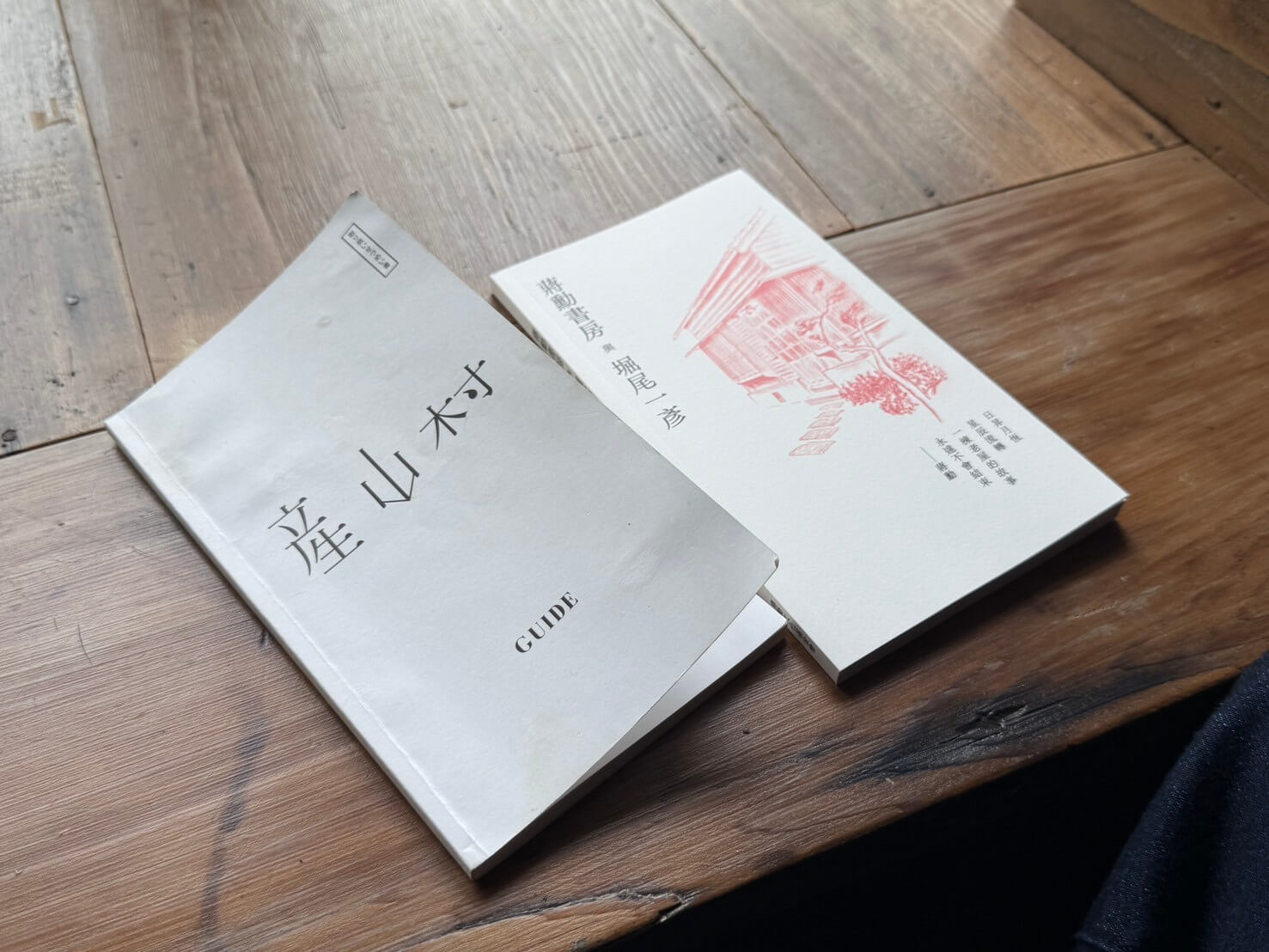

當時他偶然到了一個地方叫產山村,在一家拉麵店看到一本小書,封面素白安靜,封面只有三個漢字「產山村」。

蔣勳後來在臉書描述,「打開來看,一頁只有一行字:人口1411人,男737人,女674人。也有簡單插畫,描述產山村農產或者水源所在。畫一個針筒,產山村診療所,醫生一人。」

蔣勳一直有一個夢想,就是出版類似日本文庫本的小書,讓人們可以把知識放在口袋中。眼前這一本,就是他夢想多年的小書。

更讓他吃驚的是,這本書只送不賣。

這讓他非常感動,一個只有一千多人口的村落,可以出一本只送不賣的書。

他寫下:「謝謝「產山村」,讓我知道生活可以簡單素樸,雞犬相聞,商業利益減到最低,有一本愛不釋手卻不販售的小書。」

這也讓他動念:他可否為這個書房出一本這樣的樸素的小書,只送不賣。

於是他邀請他的編輯老友曾文娟合作,編輯製作了一本只送不賣的小書:《蔣勳書房與堀尾一彥》。

這本書樸素但美麗的小書,寫了蔣勳書房的淵源,也放入關於堀尾一彥的許多檔案史料,還有插畫家林秦華的動人插畫,確實是一本看似簡單但既雅緻又意義深刻的小書。

蔣勳這個台灣文化界的大師級人物,希望此後人們來到蔣勳書房,可以在這個空間靜靜地感受這棟老屋的氣息和工法(參觀老屋需要預約且有人數限制),在房內或庭院捧讀這本小書,認識這個空間和池上曾經的歷史。

這本之後,蔣勳接下來也有一系列只送不賣的小書計畫,希望讓出版可以更純粹。

對蔣勳來說,這件事更大的意義在於,台灣的觀光文化急迫地需要一個東西讓他安靜下來,讓人們更去感受在地的面貌與精神。他期待這本書可以「拋磚引玉,未來會有更多小小的書出來,讓大家拿在手上,了解一個建築或了解一條件,而這有沒有可能是建立台灣史的一個比較實在的方法?」

所以,歡迎來到蔣勳書房,認識堀尾一彥,並且愛上池上。

池上蔣勳書房

地址:台東縣池上鄉中華路9號

時間:每周開放四天預約參觀,每梯次十人

參觀者即可獲得一本《蔣勳書房與堀尾一彥》