Desk

【專訪】2023臺北文學獎鄧九雲:《女二》刻出女性生命之書

今(2023)年,鄧九雲以首部長篇小說《女二》獲得臺北文學獎年金大獎。在此前,她不曾想像能獲得文學獎的肯定,但始終清楚自己遲早會寫一個關於「女演員」的故事,從與她自身最相關的經歷出發,蔓生至最關心的家庭關係、性別以及權力運作等主題——於她,這些在意從何而來?《女二》的出版又帶來什麼影響?

作家鄧九雲(與愛狗Cookie)。

今(2023)年,鄧九雲以首部長篇小說《女二》獲得臺北文學獎年金大獎。在此前,她不曾想像能獲得文學獎的肯定,但始終清楚自己遲早會寫一個關於「女演員」的故事,從與她自身最相關的經歷出發,蔓生至最關心的家庭關係、性別以及權力運作等主題——於她,這些在意從何而來?《女二》的出版又帶來什麼影響?

寫作,於鄧九雲彷彿是一種本能。

小學時,她成績不好,但早早許下當作家的願:她寫每件開心的、不開心的事,尤其在豐沛情感無處安放的青春期,書寫是鄧九雲整理、面對、安放每個情緒的方法,「一開始寫東西完全不想有沒有人會看,只是覺得不寫下來沒辦法。」

但小時候的她,大概沒想過自己日後會為了百貨公司的萬元禮券而鼓起勇氣走上選秀伸展台,一舉拿下2004年「誠品年度代言人」,從此誤打誤撞進入模特兒的世界,走入一個比一個更大的舞台與攝影棚。

即將從政大畢業時,韓文系與廣告系雙主修的鄧九雲收到來自美國廣告研究所的入學許可,但當時已有廣告演出經驗的少女,背著父母偷偷申請了英國的表演研究所——兩條完全不同的路在鄧九雲眼前展開,因為想著「創作是相對單純的」,她下意識地想成為一位表演者,飛往英國。

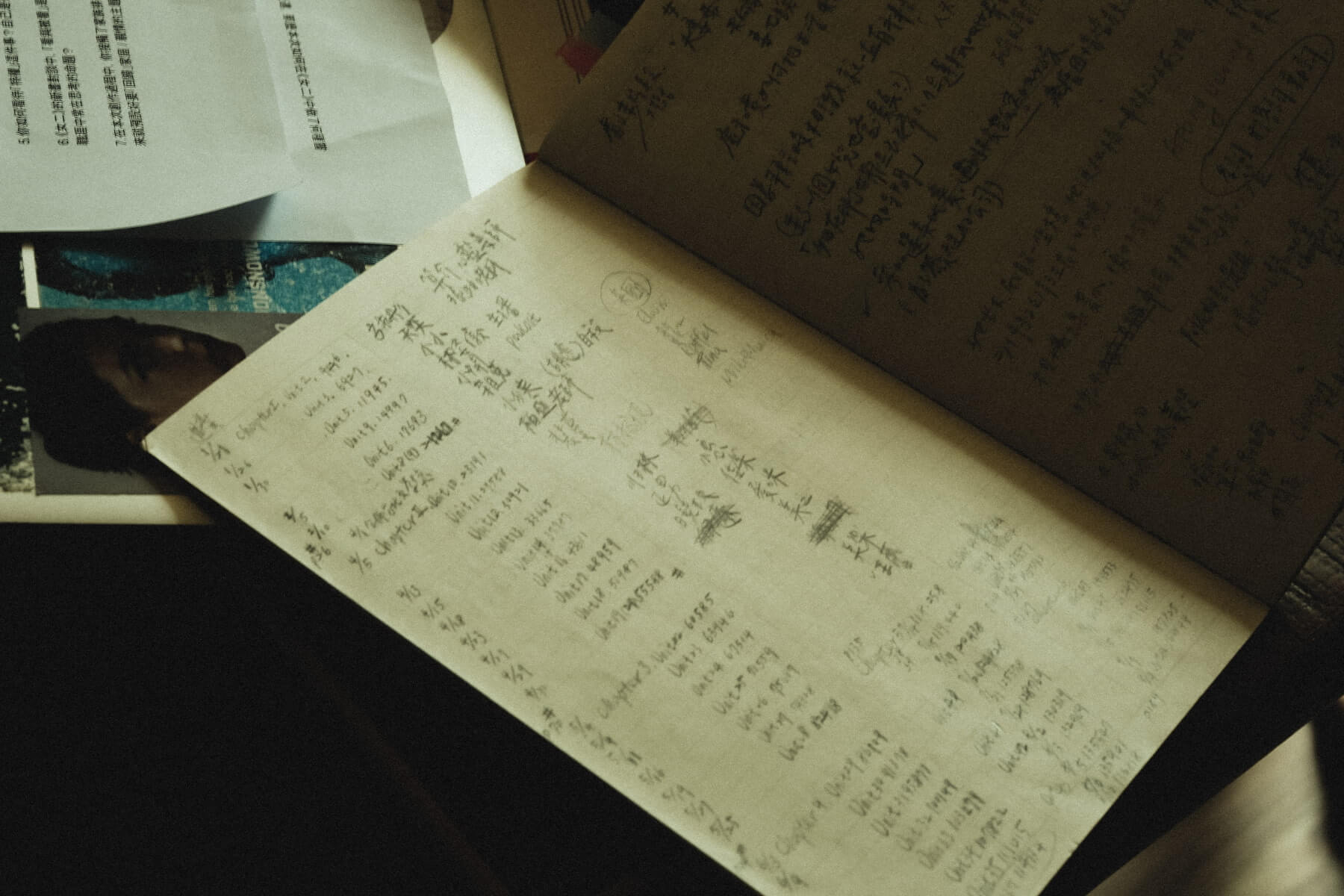

在英國攻讀表演期間,鄧九雲第一次有意識地書寫:因為被老師要求寫排練日記,她養成隨身帶小本本的習慣,開始隨筆記下自己日常的每個時刻;然而只是記錄已發生的事,還稱不上是創作,但手寫日記培養了鄧九雲細膩的覺察力與耐心。在後來的日子裡,不論是身為模特或演員,鄧九雲總是會在等待上場的每一個空隙,持續觀察、聆聽身邊的故事,再次堆疊出兒時那份下筆創作的渴望。

從此,她不是在表演裡,便在文字中。

鄧九雲歷年來的隨筆小本本已經累積了厚厚一大疊。

從家人到女人

對鄧九雲來說,寫小說像是從無到有的辛苦建構:「你一定要先理解很多,才能去蓋。」

她蒐集的故事來自四面八方,有時是親友的經歷,有時是紀錄片裡一個無人知曉的名詞:「比如對一些非洲人來說,雨是很珍貴的資源,稀有度更甚於陽光,所以他們把雨水稱為『液態陽光』。」在短篇小說《暫時無法安放的》中,鄧九雲便以「液態陽光」的意象暗喻女孩成長中缺席的父親身影。

一直以來,她的創作命題都與「家庭」息息相關,從2015年出版個人首部短篇小說集《用走的去跳舞》寫到今(2023)年的第六部作品長篇小說《女二》,鄧九雲始終認為:「親情是所有情愛的根。」新作《女二》中,主角是一對姐妹黃澄與黃茜,透過兩人衝突和支持交織的相處,她寫出一名女性的最親密之人未必是情人,而是家人。

為何偏愛這個主題?近年透過對占星學的興趣,鄧九雲也才恍然大悟:原來自己的月亮——一個人最易心軟之處——恰恰落入四宮這一代表「家庭」的宮位,「難怪我寫各種情感最後都很容易寫回家庭,」她笑道,「所以其實這次寫《女二》時,我暗自有點不滿足,覺得怎麼又寫親情!」

寫《女二》時,鄧九雲會預先制定好每天明確的書寫進度,也勾勒出情節大綱。

但人人皆能共感的命題,有時反而更難刻畫得深刻。鄧九雲認為「血緣」很難以畫面式敘事勾勒,她日漸摸索出一套獨特的敘事節奏——或許是源於閱讀劇本的語感——她運用大量的獨白與對話,讓人幾近目不暇給,卻恰恰為讀者創造了可以隨意在每個句子間停頓、帶入的間隙,讓每一位女兒、兒子、父親或母親,都能輕易看見自己在親情中的角色。

「妳想讓所有人都喜歡妳,所有人都看見妳。」書中,黃澄壓抑著想哭的衝動,明白地對黃茜說——如此流動在女孩與女孩間看不見的認同與拒斥,也是這次鄧九雲著重書寫的情節。

「在成長過程中,我沒有停止過當別人的姊姊或妹妹。」以國、高中在女校寄宿六年的經驗為底蘊,她在《女二》中比以往更加細膩地刻畫女生情感中幽微的拉扯,寫出姊妹之間一來一往的張力,讓不少讀者驚嘆那互動寫實,更驚訝於她其實不曾擁有親生姐妹。

讓讀者關注女性成長的同時,鄧九雲也刻意讓《女二》中的男性角色「不完整」:除了一名演員,其他出場男性皆無完整姓名,頂多擁有「導演」、「男朋友」與「爸爸」等職稱與頭銜。對此,她不諱言道:「我擺明就是要寫一個,男生在其中不怎麼重要的故事。」

「不過,這一切並非出於女性主義,甚至我也不敢說自己懂。」她揮手釐清,哪怕過往作品《最初看似新奇的東西》與《女兒房》皆著重刻畫女性在不同境況下的困境,鄧九雲始終排斥被貼上「是 / 不是女性主義者」的二分法標籤——因為無論是寫一個女人與家的關係、一個女角與表演的關聯,她的起心動念都不過是想藉由自己最貼近與最了解的視角切入,看見女性在不同境況下遭遇的傷害與真實。

從無權到掌權

在《女二》中,不乏鄧九雲過去較少描繪的性事場景,「性對台灣女生來說,是很大的問題;在性關係的底層,有很多我們可以討論的事情,卻是都沒有人去談論的」。

譬如權力。小說中,黃澄赴了導演的約,前往對方家裡:「她可能用緊張隱藏某種自己都還不明瞭的期待。演員對機會的敏感,是不需要學習就能立刻開竅的。」於是女演員撬開自己,不只迎向觀眾,也假裝欣然地迎向各種不對等,面對生活中隨處如「房間裡的大象」般的父權,連拆解都無從下手。

對成長於女校的鄧九雲來說,尤其如此:「譬如在我的女校,我們要叫學姐『大姐』,她們要叫我們『小妹』,大姐可以欺負小妹,小妹總是要尊敬大姐——我們營造一個『家庭』的感覺,顯得一切並不是階級,但其實就是。」如今她形容那結構是「畸形」的,卻如制服,裹住了各形各色的身體。

而在演藝圈中,脫下了制服的女藝人,卻依然免不去深陷結構、成為獵物的命運。主角黃澄便早早即明瞭自己身為獵物的價值,「她是從床上開始討厭自己像食物。」但黃澄不允許自己抗拒性,因為她太明白性如何與她掌握的權力關聯——在大部分情況下,性可以給她自己想要的各種位置。

但總有一些東西是無法交換的,如站在食物鏈頂端的,必須是天生強者,而不是永遠等著被施捨、被要求交出什麼的弱者。故事中,女主角自覺人生被過度瑣碎的東西填滿,並無法感到滿足:「子宮是女人故事的侷限」,黃澄很早就感覺到,「再不快證明自己,她整個人生就要失效了」。

然而對鄧九雲來說,本次對「權力」的關懷比起刻意為之,其實更像是自己被作品帶領。寫完《女二》初稿時,她拿給幾位信任的友人看,得到的一句有力的回饋:「這本書就是關於權力!」——她恍然大悟,自己下意識的書寫原來隱藏著這些設定:「原來我早就已經活在權力結構裡,只是完全不自覺。」

「我也開始思考、感知自己現在在哪一階,是否因為身邊有誰所以才在那⋯⋯?」這讓鄧九雲更明確看見此刻的自己,對於「往上爬」有一種執著:「不是說我想要賺大錢——我只是希望能夠擁有掌控自己作品的權力,這是我更在乎的。」

她明白,交或不交出自己的「主導權」與「能力」,是女性成長共同的課題,而持續創作和書寫,便是她選擇實現自主的方式。

從演員到作家

常有讀者回饋鄧九雲,她的作品自帶電影或影劇獨有的「畫面感」。這或許與她的表演訓練與經驗有關,但如今作為一名作家,鄧九雲要面對的尚有讀者的臆測——尤其是在《女二》出版之後,故事中「虛構和真實的比重」自然成為大家的好奇。

她有許多演員朋友,在讀完《女二》後,和她表示自己的感同身受,而作者本人也不避諱主角黃澄的身分與設定跟自己很相近:「我滿相信要用自己的真實經驗去捏索,故事跟角色才會在地上,不然就很像飄在天空中的泡泡,會破。」

也正因經驗的靠近,鄧九雲在書寫角色的反應與思考過程時,盡全力提醒自己要與書中角色「保持距離」;但她同時明白,利用自己的經驗本身即有「寫實」的成分,即使《女二》終究是創作而非自傳,但作者無法阻止讀者的詮釋,這是創作者幾乎無法避免的命運。

鄧九雲也正持續思考要如何把文本搬上螢幕和劇場。她期待未來有將《女二》改編為影集的機會,也已著手將故事以不同形式轉譯、延伸出更多可能。今年五月,鄧九雲已進駐「當代文化實驗場」,探索將小說中的物件與概念,延伸發展成互動裝置或展覽的可能性,也預計明年下半年發展出完整的劇場演出,帶來更多此刻台灣社會需要的討論與火花。

《女二》女主角黃澄在故事裡持續探索自己的位置、真正擁有什麼又放棄什麼,並在小說的結局活出可以有千萬種詮釋的命運,只因她心中有一個「永遠無法到達卻驅動她不斷前進的『理想』」。而對作家鄧九雲來說,寫作或許也從來都是那個「理想」,她也將持續以書寫舞台,安放各種角色與自我。

鄧九雲的寫作錦囊

➊ 梳子|寫作總讓人腦壓高,厚實質地與形狀適合拿來按摩頭部、降腦壓。

② 標籤紙|各式顏色散見於正在閱讀的書籍中,標記著閱讀與思考時閃現的靈光。

➌ 筆記本|隨時記錄所思所想,自始至終使用同款,但各時期的封面飾有當下心愛的貼紙。

④ 鉛筆|軟芯才方便劃記與書寫,講求工整的她在畫線時甚至會搭配厚紙質地的書籤,方便畫出筆直的線。

➎ 香氛|秘魯聖木、薰衣草或乳香精油等香氣都有助於靈感的湧現,但必須也要是同居狗狗Cookie也喜歡的味道才可以。

⑥ 咖啡|如同多數文字工作者,攝取咖啡因不知從何時就變成習慣,而她偏好淺培和酸一些的咖啡豆。

➐ 電腦|用了將近十二年、現已停產,不僅存檔著十幾年來寫的每個字,至今依然靠它寫作;要看影片時,才換用一旁較大的筆電。

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》018封面故事「花啦嗶啵:客家新文化」,更多關於客家文化的故事請見雜誌。

本文轉載自《VERSE》018封面故事「花啦嗶啵:客家新文化」,更多關於客家文化的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。