槍聲、風聲和青春壞掉的聲音——音效師杜篤之如何製作台灣首部杜比立體聲電影?

九〇年代初,導演侯孝賢與已故製片人張華坤希望聚集一群「台灣新電影」運動要角,拍一部前所未有的黑幫故事,包括當時已是侯孝賢、楊德昌等大導演指定御用錄音師的杜篤之。在那個杜比音效對全球片商來說都是新鮮事的時代,杜篤之讓《少年吔,安啦!》成為台灣首部杜比立體聲電影,讓台灣電影從此從單聲道變成雙聲道。

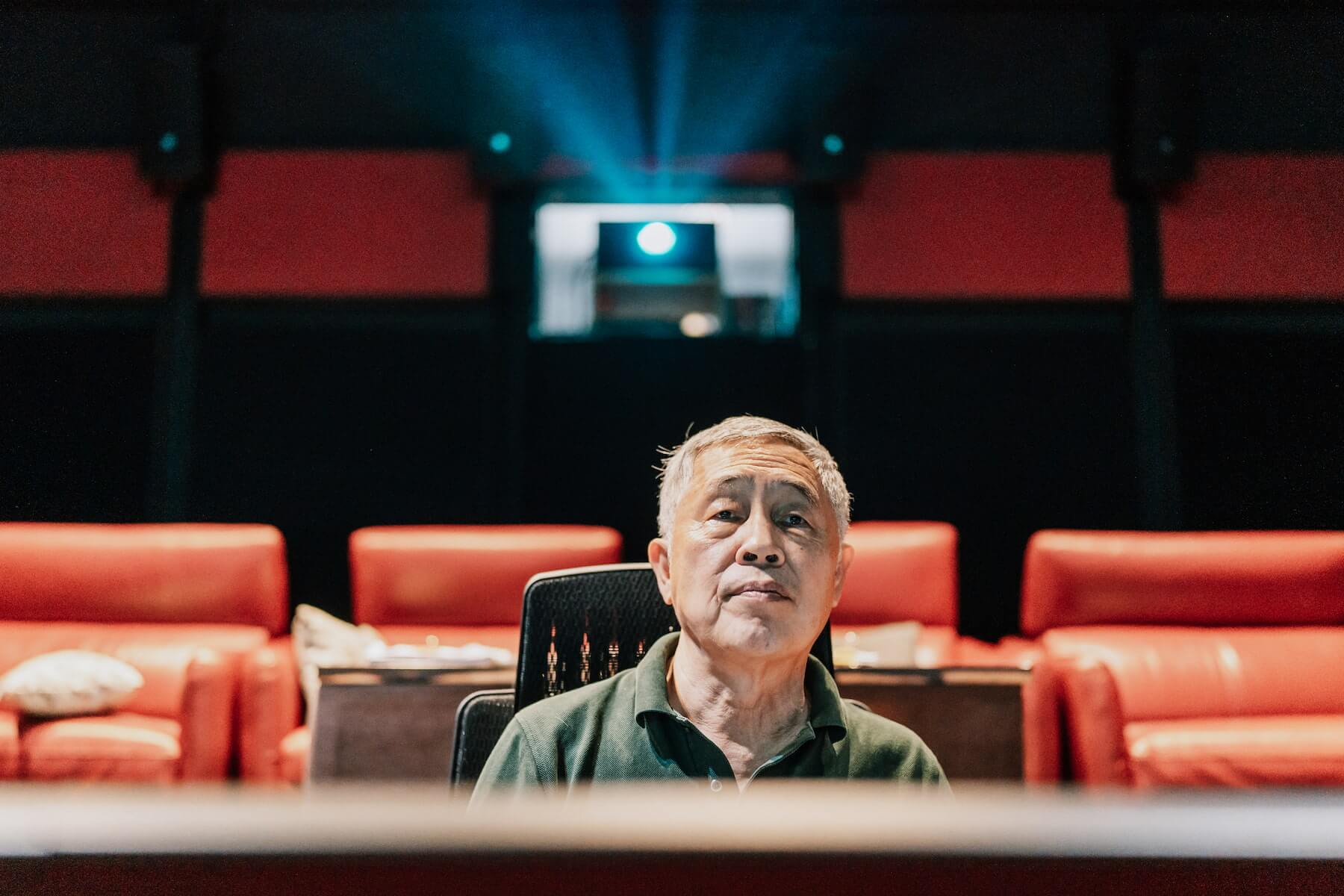

從影近五十年的電影音效師暨錄音師杜篤之,是見證台灣電影歷史與發展之要角。

九〇年代初,導演侯孝賢與已故製片人張華坤希望聚集一群「台灣新電影」運動要角,拍一部前所未有的黑幫故事,包括當時已是侯孝賢、楊德昌等大導演指定御用錄音師的杜篤之。在那個杜比音效對全球片商來說都是新鮮事的時代,杜篤之讓《少年吔,安啦!》成為台灣首部杜比立體聲電影,讓台灣電影從此從單聲道變成雙聲道。

根據俄國小說家安東.契訶夫所提出的理論:如果你的第一幕有把槍掛在牆上,那麽接下來的第二幕或第三幕,這把槍必須要發射。

這個被後世稱之為「契訶夫之槍」的編劇法則,大意是指作者在文本裡提到的事物,必須要對後續故事有所呼應或關聯,否則就不該花篇幅描繪之。

1992年,由徐小明導演、侯孝賢監製的黑幫電影《少年吔,安啦!》,從第一幕一場暗潮洶湧的黑幫槍枝交易就可得知,這部片注定是要開槍的。對照當時香港黑幫片慣用的熱血激昂英雄主義(子彈都噴免錢的),這部台灣電影實在是陰鬱得過於真實,不過,也因為血脈賁張的動作槍戰並非該片重點,以至於每一場戲所出現的槍與槍聲,都深具電影語言。

槍象徵陽具,是有毒的男子氣概,一聲又一聲的槍響,代表生與死交界的瞬間,是對社會的不爽與嚎叫;是背叛與報復的愁雲慘霧;也是迷惘少年得到權杖、失去純真,從而走向悲劇的開始。

該片錄音師兼音效師杜篤之也深知片中每次「開銃」(khui-tshìng)的重要意義,這些槍聲,除了來自現場收音,也歸功於他在錄音室裡反覆測試、堆疊出來的混音成果,「空包彈現場聽起來像鞭炮,不夠震撼,而且室外開槍,回聲感要很夠,才有那個餘韻。」在那個音效庫資源匱乏的年代,杜篤之精雕細琢地設計出這些槍響,就是希望能呼應該片的聲光製作規格。

因為《少年吔,安啦!》是台灣影史上第一部使用杜比立體聲(Dolby Stereo)系統製作的電影。

《少年吔,安啦!》是台灣影史上首部使用杜比立體聲系統製作的電影,錄音師杜篤之正好是見證台灣電影由單聲道走向雙聲道的重要推手。

從聽聲音、聽電影到做電影

杜篤之從小就愛「聽聲音」,一般人聽音樂,是聽歌曲、聽創作、聽感覺,而他聽的是那些聲音的狀態。高中時的他,某次在家中聆聽某首不知名的華爾滋,歌曲裡錄進的水車聲引起他的好奇,「我覺得那水車轉動的聲音真好聽。」他開始自己改裝家中音響,發現把音箱拆下來放在水桶蓋子上,bass就會變得異常迷人,「你甚至能夠感受到那個水車轉輪的細節與重量。」

像發現新大陸般,杜篤之開始以自己的方式探索聲學,彼時職訓中心剛好有門培訓社會人士的電學課程,他找到管道,拜託裡頭擔任助教的學長通融他「跨級」就讀,「學校離我家挺遠的,我那時喜歡溜冰,就每天穿著溜冰鞋,溜過好幾個學區去上課。」兩、三個學期後,杜篤之的進度遠超前班上所有同學,老師甚至委託他幫忙帶領那些年紀比他大上許多的同學。

畢業後,同儕大多去電子廠生產線上班,還是喜歡「追求聲音可能性」的杜篤之將目標投向中央電影公司(簡稱中影)錄音助理職缺——這應該是全台能夠聽到、製造最多聲音的工作。新生報到那天,主管聽聞他修習過電學,要他把角落那套錄音設備給組一組,回憶當時的情境,杜篤之笑說:「我其實也不是真的會,因為那設備是最新的東西,我只是大概知道這些零件可能是做什麼用的,我呢也就研究研究、東摸摸西拼拼,花了一個禮拜的時間,把中影荒廢的錄音室給組裝起來了。他們一看,哇!這年輕人不得了,就錄用我了。」

此時杜篤之正式踏上錄音師之路,他說,這時候的他,其實不知道什麼是電影?他只知道上班的地方有一堆高貴的、好聽的器材,同事每天加班熬夜都很辛苦,但他一點也不覺得累,「我只覺得,可以摸這些器材、聽好聽的聲音,好快樂。我前幾天跟我太太聊天,我說:『我已經在電影圈工作快50年了。』她反駁說,不對,以我投入的工時,我應該是做了100年的量。」

同期的錄音助理中,熱愛聲音的杜篤之因為工作成效極高,漸漸被許多導演指定。1981年,由余為政導演、楊德昌編劇的《1905年的冬天》是杜篤之首次獨挑大梁、從助理升格為錄音師的作品,以往是人家叫他做什麼他就做什麼(他也樂在其中),終於在這部片裡,他首度與導演、製片討論聲音的可能性。

這時的電影都還是屬於「全後製配音」的年代,杜篤之一改過去配音界「字正腔圓廣播劇」氛圍,重新找一群他與導演認為更適合演員氣質的配音員,讓對話更接地氣、更有人性。

另外,杜篤之也打破過去錄製對白時的單調性,光是錄一個演員的聲音就用上三隻麥克風,「因為我們在現實中講話會有空間感嘛!我用三隻mic,去創造那個遠、中、近的距離,讓對話的聲音與感覺更有層次。」

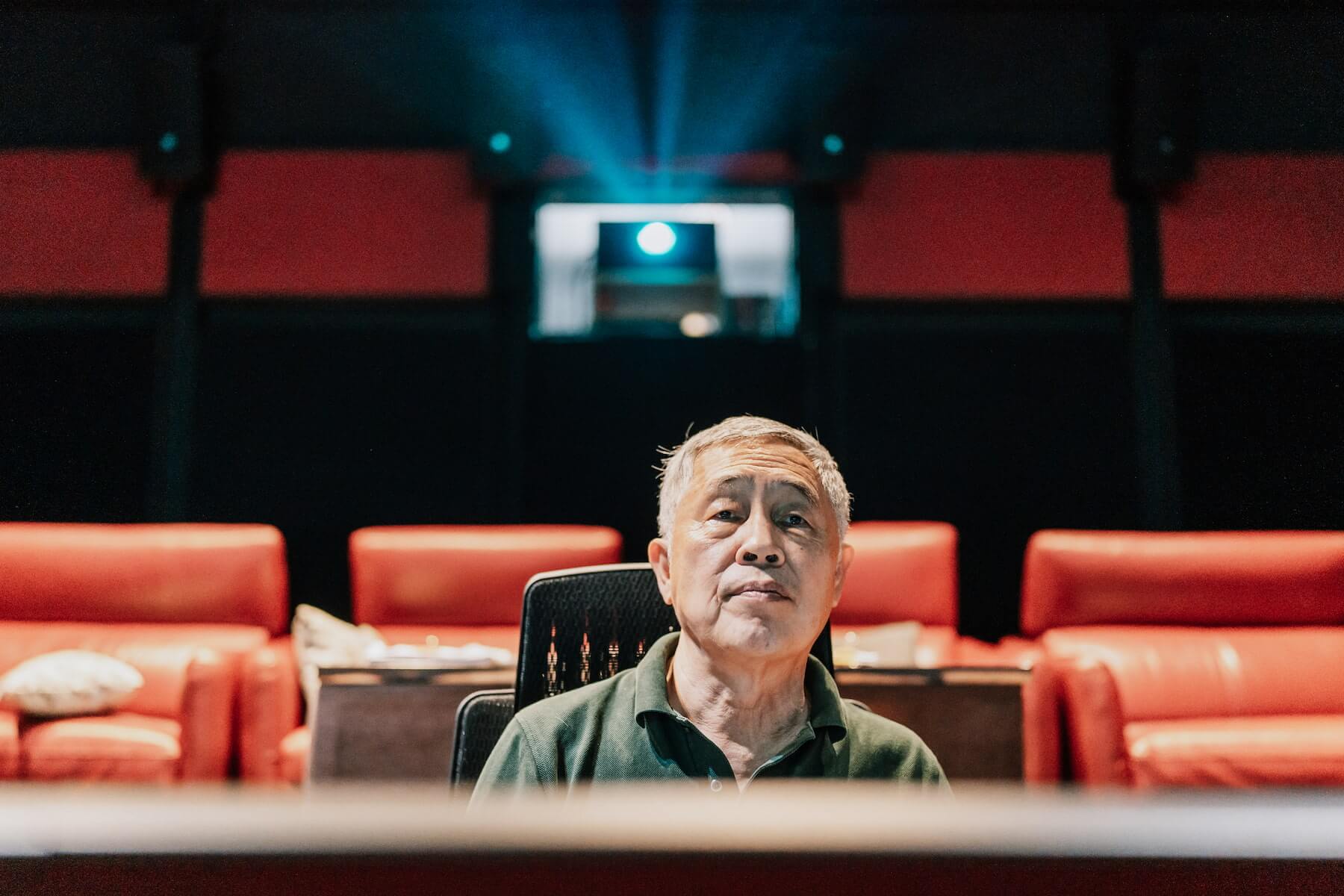

杜篤之年輕時所使用的錄音設備,他說,這東西從沒故障過,只有保養時換過些許零件,非常耐用。

《1905年的冬天》有一場戲,劇中腳色漫步在秋天樹林。杜篤之對於音效庫裡的腳步聲不甚滿意,他就拿了兩個大麻布袋、騎著摩托車到外雙溪山區撿落葉,帶回中影,鋪滿整間錄音室,一邊看著毛片、一邊錄下腳踩落葉的聲音,「這種聲音應該要很有層次的。」杜篤之說:「我們一般行走在落葉上,不是只有樹葉沙沙聲,偶爾還會踩到斷掉的樹枝,我把這些東西錄下來,那個聲音很好聽耶!還能感受到泥土的厚度,我超級滿意。」

這些繁複的錄音變革,也因為所呈現出來的效果極好,因此在接下來的日子,杜篤之獲得諸多導演的支持,尤其一群從美國學成歸國的新銳導演,例如楊德昌,更是相中了杜篤之對音效的講究與突破,「當時『台灣新電影』這一批人,每天都在討論『怎樣拍電影?』、『我們該怎麼做會讓電影更好看?』那是一股不滿足於現狀的創作慾。」杜篤之道。

好像The Rolling Stones那首〈(I Can't Get No) Satisfaction〉,所有事物的突破,源自於對現世的無法滿足與不滿足,當前中影的音效資料庫也完全無法符合杜篤之對聲音的需求與滿足,「那時音效庫的車門聲只有一種,無論哪種廠牌的車關上門就都是『砰』的一聲,可是哪裡是這樣!賓士與福特的車門聲明明就不一樣,我開始會針對電影裡出現的車,去搜集、錄下不同的車門聲。」

為了能夠離開錄音室前往異地收音,杜篤之自掏腰包花了兩個月的薪水,買下一台攜帶式錄音設備,之後,他每看完一部毛片,都會寫下一張清單,然後花上近一週的時間,跑遍全台、上山下海,去搜集那些電影裡出現的聲音。

從那時開始,台灣的電影開始重視環境音的品質,杜篤之說:「我覺得每個場景都有屬於它的聲音,每個聲音也都有其特殊的味道。」在這些搜集聲音、與導演溝通的過程裡,杜篤之慢慢開始懂得「看電影」了,「電影的聲音,不代表『真實』的聲音,它是我們這些做電影的人想給觀眾聽到的聲音。」

身為音效師,杜篤之認為,電影的聲音不是真實的聲音,而是做電影的人篩選過的、想要給觀眾聽到的聲音。而這些聲音應該服務電影,讓故事更好看、讓觀眾更投入,不該喧賓奪主。

讓電影「聲」歷其境

1984年,杜篤之看完張佩成導演《小逃犯》的毛片後,自告奮勇地與張導說:「我們來做個沒有配樂、都是環境音效的電影如何?」在後製錄音的年代,使用沒有配樂的電影是非常大膽的做法,但張導對此深感興趣,甚至為了杜篤之的決定而重新剪輯。

整部片的場景幾乎只圍繞在一個家庭裡,各個房間的門是重要象徵,代表人與人之間的疏離感,杜篤之特別回到租約即將到期的拍攝現場,把一扇又一扇的門重複開闔,錄下不同的開關門聲,「雖說整部片沒有配樂,但我還是把劇中一個腳色在房間裡聽音樂的聲音、窗外垃圾車經過的聲音,重新錄下來放到電影裡,讓片裡出現的音樂更符合環境。」

那一年,28歲的杜篤之憑藉《小逃犯》獲得第29屆亞太影展最佳音效獎,這是他人生第一座獎項,得獎這件事讓他篤信,自己對於聲音的斤斤計較,是正確的。

他做林清介《學生之愛》時,因為劇情與火車通勤有關,杜篤之多次往返車站,在鐵道旁、售票口、車站外等地錄下火車進站的聲音,就連月台的收音,也被他用「第幾節到第幾節車廂」來做分類,「火車光是進站跟出站,那個聲音就不一樣,然後早上、傍晚,因為空氣濕度不同,車聲也會不一樣,每一種我都要記錄下來。」

杜篤之說,1986年楊德昌的《恐怖份子》是他早期做後製配音的極限,「當時這部片騙過很多外國導演,這部片聲音臨場感好到他們以為是我同步錄音做的。」(笑)

其後當《悲情城市》決定要參展那一刻,侯孝賢就決定要用「同步錄音」做這部電影,侯導希望這部片能更有臨場感、讓電影更真實,但劇組並無專業的同步錄音設備,所有配備都是杜篤之自行手動改造,那時並無今日常見的碳纖維麥克風長竿,他用曬衣竿自己改裝mic架,配備比現在任何一個學生製片都要來的簡陋,「但我們都做得很開心、很用力。」

最終,礙於技術限制,《悲情城市》僅能做到部分同步錄音,但該片在1989年的威尼斯影展拿下最高榮譽「金獅獎」(最佳影片),為台灣電影寫下里程碑。「得獎後,侯導送我一套現場錄音設備,機器的錢當年可以在士林買一棟房子。」

後來他才得知,侯導當年其實沒有拿到獎金,買設備的錢是借來的。杜篤之用這套設備錄完楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》,全程現場錄音,細節、效果都是當代水準高峰。此時,台灣電影正式進入同步錄音的時代。

飄在風中的「鴨頭」聲

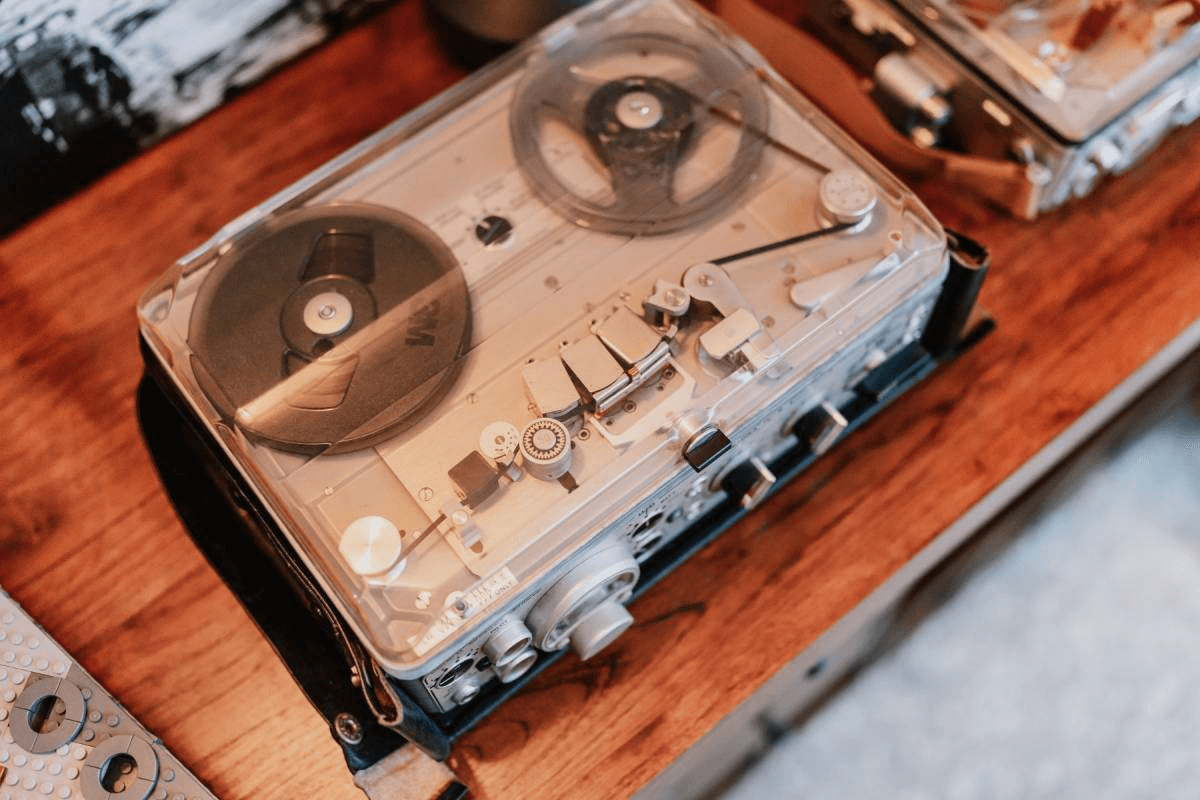

近年,杜篤之在政治大學開了堂課,講聲音的欣賞,每次第一堂課,杜老師都會播放一個經典的電影片段供學生觀賞,「然後,我會再放另外一個拿掉聲音與音效的版本,讓他們感受這之間的差異。」

雖說課程叫做聲音欣賞,但杜篤之想告訴學生的,其實是「音效服務於電影」這件事,「電影的聲音,是為了讓觀眾更專注,感受到人物或故事的線條,我可以決定這段我要用環境的聲音、還是配樂、甚至是沒有聲音,都可以。我們要設計、挑選有戲劇感的聲音,或是符合當下情境的聲音,這就是電影音效師的工作。」杜篤之說。

此刻回過頭來看,《少年吔,安啦!》整片所充滿的複雜環境音其實是國片一大創舉,例如好幾場人聲與背景音樂聲交錯的場景,都是劇組細心設計過的場景,為的不只是要突顯杜比立體聲道的環境效果,也讓全片瀰漫的寫實主義更具臨場感。這些一再重複的經典電影配樂,也透過場景裡的收音機、pub的樂團表演⋯⋯巧妙地流淌在故事裡。

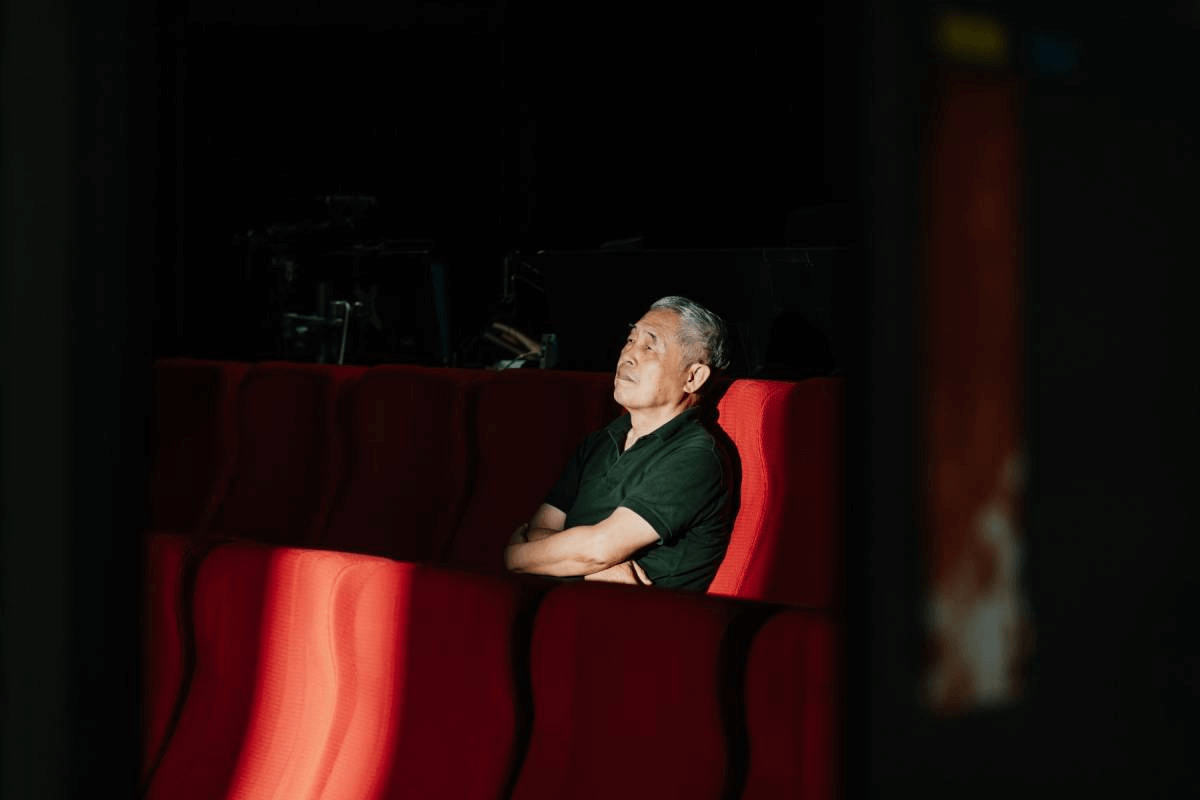

《少年吔,安啦!》的河堤戲是杜篤之印象最深的一段。

有一幕非常重要的場景:阿國(顏正國飾)與阿兜仔(譚至剛飾)在河堤邊檢查從敵對幫派那奪來的槍枝與白粉,接著阿國拿起俗稱「鴨頭」(ah-thâu)的霰彈槍對空鳴槍,響徹雲霄的陣陣槍聲混合著狂躁的風聲,那是青春即將壞掉的聲音。

拍攝這幕的時候,杜篤之躲在鏡頭外的河堤後方收音,那天,風很大,足以將人吹飛,他躺在草叢堆裡,緊緊握住器材,空包彈擊發的聲音隨著風聲傳遍河岸,他突然感覺到,這一場戲將深具意義。

「《少年吔,安啦!》的槍,都是『真槍』,現在已沒辦法這樣拍攝了。」原來這批槍當年從香港借來,還聘請專業槍械師隨行,所有的開槍鏡頭全是真實空包彈射擊,以至於每天下戲後,這些槍都要送到警局登記保管。但也因為真實,因此當劇中腳色在摸槍、玩槍、上膛甚至發射時,所呈現出來的錄音效果極好,「那個摸槍時的重量,真好聽。」杜篤之說。

一般人大概不會形容「摸槍的聲音」是好聽的,然而這句話從杜篤之口中說出,竟有種特殊的魔力。

繼續探索最新的聲音

30年後,剛看完重映版《少年吔,安啦!》的杜篤之深表感動,當時這部片特別重金前往日本混音,劇組都對成果十分滿意,熟不知回到台灣戲院放映時,因為每家劇院硬體設良莠不齊,整體來說,聲光效果還挺差強人意,「讓觀眾看到的成品卻有一定的落差,我們做電影的會感到很遺憾啊!現在終於有機會在台灣重映,平反一下當年的嘔氣。我們那個聲音是真的錄得不錯啊!那個風吹、那個槍響,太有味道。」

槍是《少年吔,安啦!》重要的電影語言,杜篤之精心設計片中每一次槍聲。(圖片/牽猴子電影行銷提供)

他是站在時代尖端的人,從後製配音、同步錄音、再到類比轉換數位,杜篤之笑說自己只是好奇天性使然,總是喜歡學習最新的技術。九〇年代末期,數位錄音技術逐漸崛起,1998年,他從長期合作的澳洲混音師那兒問到一台一模一樣的最新數位錄音設備到台灣,裝上不到一個禮拜,就用它製作台灣第一部數位錄音剪輯的作品——王小隸的《魔法阿嬤》。該片比照迪士尼動畫流程,先製作好動畫後再請真人演員配音,「想不到數位錄音在這部片大顯身手,剪接非常快速,素材足足用掉我好幾顆硬碟。當時1G的硬碟是一顆一萬元。」

杜篤之回憶道,當時音效界分為兩派:一派是堅持傳統類比;另一派就是數位導向,「那時候的數位很方便,但聲音還不是那麼細緻。但我的理論是,雖然當時傳統錄音還是最好的聆聽體驗,但它的技術已到頂了,不會再更好了,反倒是年輕的這個(數位錄音),它還有更多成長的空間,所以我們勢必要轉型,並開發數位音效的可能性。」2004年,杜篤之創立「聲色盒子」工作室,這裡不僅擁有多項聲道認證,現場完全模擬電影院,得以製作杜比全景深音效,是當今全球首屈一指的專業電影錄音室,並持續培育無數後進。

看著杜篤之坐在PA台、望著螢幕,他重複這樣的工作已經快五十年了,但他依舊樂在其中。曾經,他因為對影業的音源庫感到不滿而想追求更多,今天他的資料庫已做到「地球上有的聲音幾乎都找得到」,杜篤之笑說:「現在我什麼種類的槍聲都有,你要開幾槍?什麼牌子的槍?子彈是什麼?在哪裡開?我的資料庫都有,端看你想怎麼用?」

|延伸閱讀|

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

回到專題:《少年吔,安啦!》30年後依舊有影

郭璈

在雜誌社上班、寫作和當編輯;在搖滾樂團裡彈吉他、寫歌和唱歌。