大娛樂時代

呱吉:聊安部公房或《大國民》的同時,可以順便講性器官嗎?

呱吉(邱威傑)本質上是個複雜的人。「包含我自己在做的、大部分的東西,都是垃圾。」他說,看多少垃圾不要緊,但別忘了用一些經典事物的養分來補充自我,那才是創作者應該要做的事。

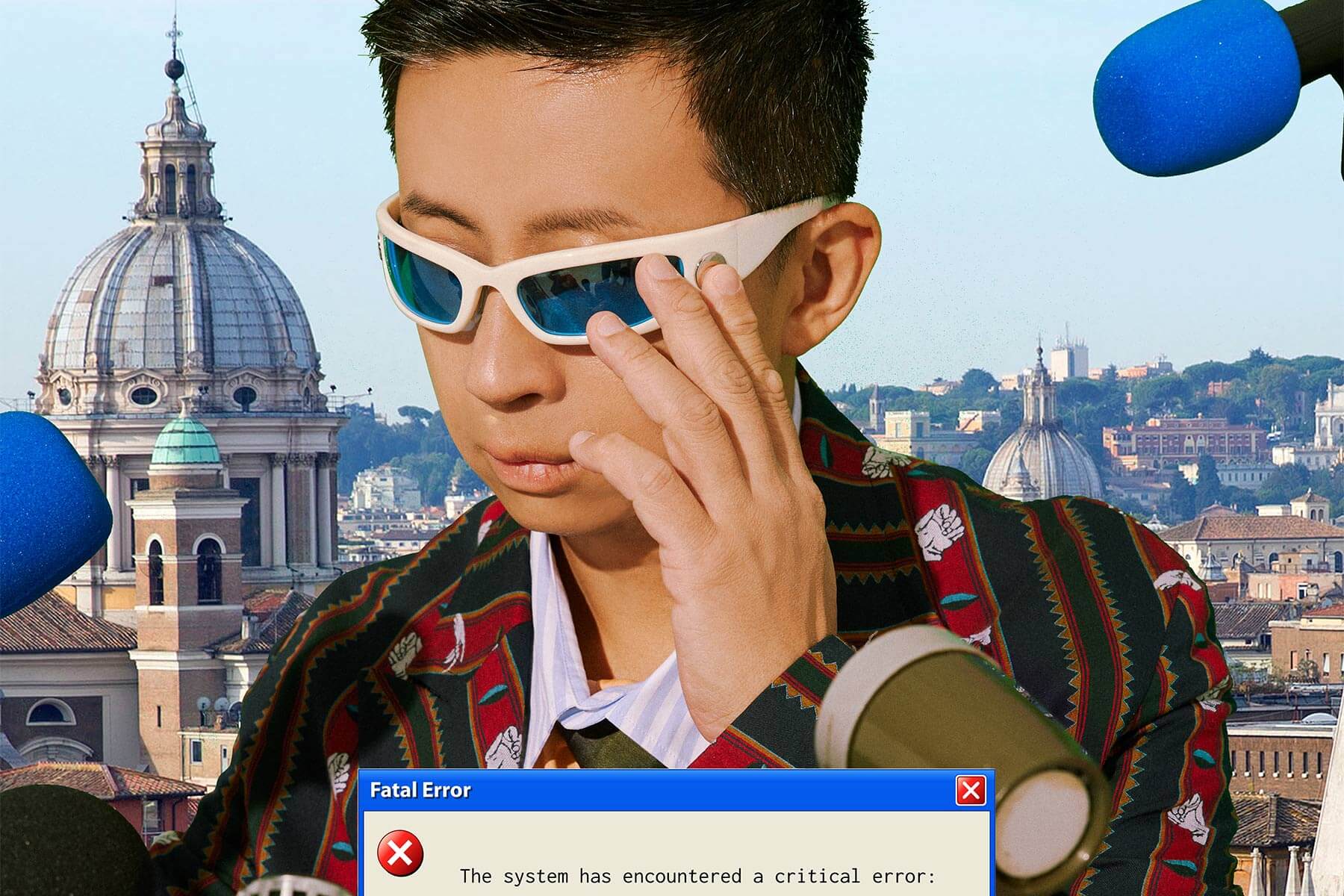

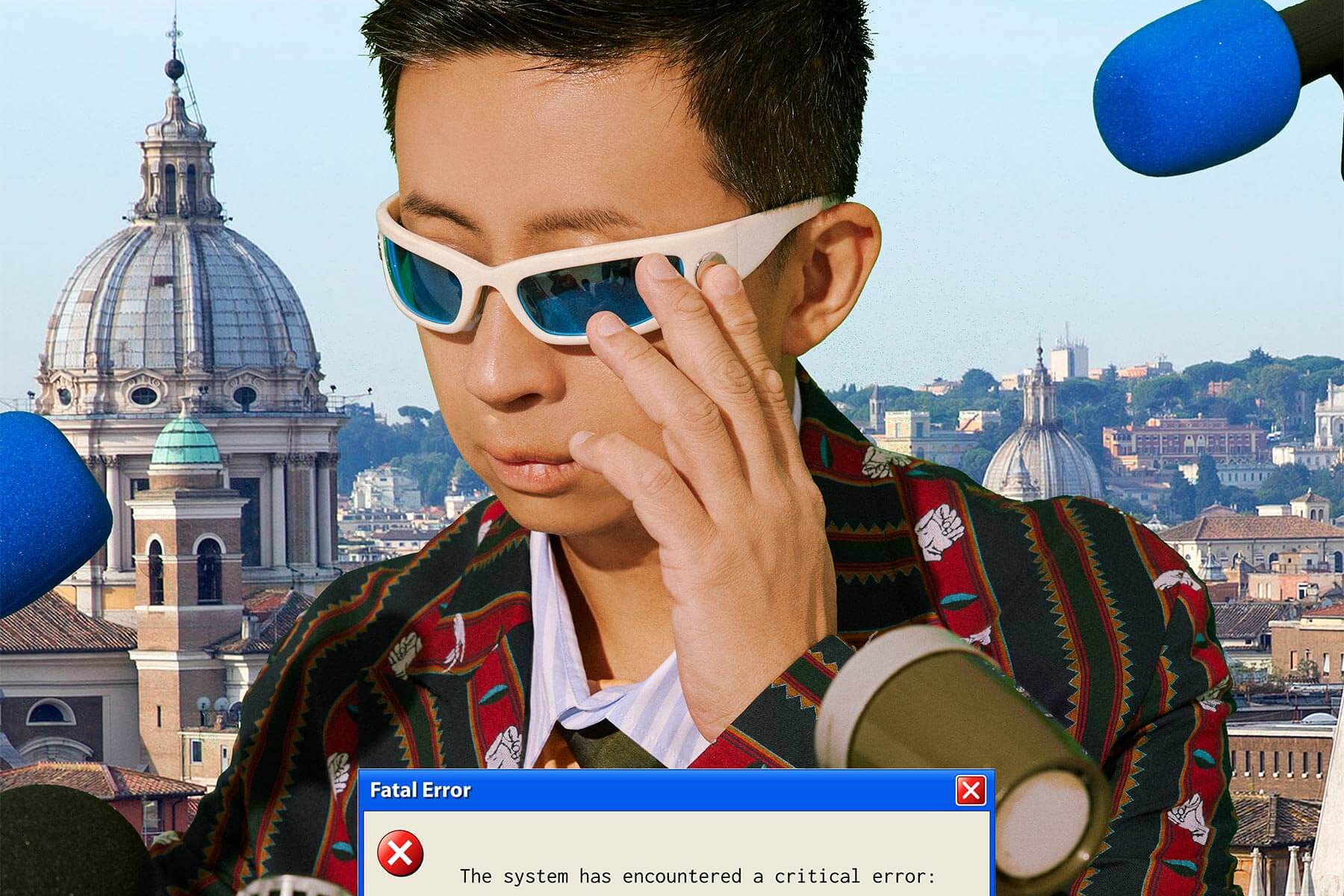

印花襯衫╱條紋印花西裝外套╱條紋印花西裝長褲—Vivienne Westwood白色護鏡曲面太陽眼鏡——Gentle Monster ╳ Marine Serre(攝影/Joshmonkey)

印花襯衫╱條紋印花西裝外套╱條紋印花西裝長褲—Vivienne Westwood白色護鏡曲面太陽眼鏡——Gentle Monster ╳ Marine Serre(攝影/Joshmonkey)

呱吉(邱威傑)本質上是個複雜的人。

他可以製作用電蚊拍電自己奶頭的影片、在音樂祭上當DJ high到用屁股夾筷子(後來回應高雄「罷韓」過關,因而加碼一口氣連續夾完53根),也可以在直播上分享許多人窮盡一生都參不透的哲理,或是把那些經典電影、音樂或動漫介紹得意猶未盡。他說,這世界的娛樂不外乎兩種:一種是你十幾二十年都會反覆觀看的東西,如他最愛的作家安部公房,或電影《大國民》(Citizen Kane,1941);另一種就是看完會丟到垃圾桶的—而這世界上的東西有99%都是後者。

「包含我自己在做的、大部分的東西,都是垃圾。」他說,看多少垃圾不要緊,但別忘了用一些經典事物的養分來補充自我,那才是創作者應該要做的事。

呱吉20歲那年在「台灣渥克劇團」推出自己人生第一齣自編、自導、自演的舞台劇,叫《屁眼來的人》。

這不是一齣玩票性質的戲,他在這部劇大量致敬自己最愛的電影《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Picture Show,1975),融入押井守動畫《祖先大人萬萬歲!》的元素,顧名思義,這是一個從「屁眼星」來的人的故事。人們常說異男主導的社會充斥著陽具崇拜,那麼——一個崇拜屁眼的地方,是否會是個價值觀完全相反的世界?「我想討論的是這樣的故事。」呱吉解釋道。

成立於1992年的渥克劇團是劇場界的另類傳奇,細數他們歷年作品,光看戲名就很挑釁:《縱貫線上吹喇叭》、《妳粉紅色的汗,金黃的腋毛》⋯⋯劇團創辦人陳梅毛與楊長燕認為台灣劇場生態應該要有更多可能性,誰說搞劇場的只能仰賴外國劇本?只能做心理寫實主義的表演?

那是玩團仔被叫地下樂團、性平團體以「婦女要夜行權,同志要日行權」為口號倡議的年代,渥克的作品不只前衛也充滿惡趣味,他們重新解譯流行文化,探討社會議題,想當然,戲謔與嘲諷,絕對是劇團的拿手本領。

呱吉是實打實經歷過90年代劇場文化的硬派文青。有一次,渥克與幾個台灣重要的實驗劇團弄了個企畫,交換彼此的戲來演,呱吉說,他輾轉得知其他團某些人對渥克有點意見,「他們說我們根本不是藝術家。但聽到這種話還滿開心的。對呀我們本來就不是,藝術家給你們當就好了,你們這些笨蛋!」

渥克聚集了一群對劇場有某種憧憬但又憤世嫉俗的文藝青年,錄像藝術家蘇匯宇曾多次為劇團擔任舞台設計;現今台灣單口喜劇(stand-up comedy)聖地「卡米地喜劇俱樂部」創辦人張碩修(Social)也曾擔任過渥克的團長、導演、編劇兼演員。這些人就像是某個吉普賽流浪馬戲團,或是《獵人》裡的「幻影旅團」那樣—我們不是藝術家,也不是什麼正派,但我們在做很酷的事。

就是這種精神,讓呱吉在將近二十多年後,重新以另一種形式實踐。2015年底,呱吉找了他在遊戲公司認識的同事湯瑪士(張定澤)一同創辦YouTube頻道《上班不要看》,而它某種程度就是以呱吉為首的幻影旅團(或渥克),重新詮釋了首腦呱吉對於創作與娛樂的想像—就跟20歲時那齣《屁眼來的人》如出一轍,只是說話的場域從小劇場轉移到無遠弗屆的網路。

但無論是渥克或《上班不要看》,成員們大概都未曾料想到,團體裡還會誕生出一位台北市議員。

呱吉2018年參選台北市議員,於吳興街參與「松信合戰——崢芯一定吉」聯合政見辯論活動。(圖片/Froggy office提供)

呱吉2018年參選台北市議員,於吳興街參與「松信合戰——崢芯一定吉」聯合政見辯論活動。(圖片/Froggy office提供)

理想與理性可以共存嗎?

今(2023)年對呱吉來說是一個新開始。去年底結束議員任期後,在年初甫完成的個人喜劇專場《吉,掰!感謝祭》宣示他專心回到新媒體創作者的身分。「從政一定不是個快樂的工作,它有很巨大的情緒勞動在裡頭,做完專場後,我的肩膀才有比較輕鬆的感覺。」想他這一生,不斷在做一些不被常人理解之事,他不是一個很喜歡待在舒適圈做事的人。

我的個性就是:哪裡有坑我就往哪裡踩。

呱吉的「海巡」習慣在公眾人物中出了名,他幾乎無時無刻抱著手機查閱陌生網友對他的評價,而且通常只找負評看。這個習慣在他從政後更為加劇,畢竟他從一名娛樂生產者變成了可受公評的政治人物。人人都應該關心政治,但也不可否認這是地球上最容易起口角的事情之一。

但他不會把政治比喻成「踩坑」,那是一萬多張選票的託付與責任,「網紅變議員」、「第一位從政的YouTuber」的故事是一種倡議:只要有心,人人都能參與政治,來讓這個社會更好。呱吉說:「不管你喜不喜歡我,我這個人判斷事物的標準,在很久以前就已經定型了,從政前後我都沒變。」

只是他無法不去看那些世間對他的批評。呱吉說,如果自己再也不去看那些罵他的人,那他可能會忽略很多重要訊息,「比方說,我在這個世界的定位到底在哪?」

他給了一個非常存在主義式的提問。

有句話是這樣說的:「30歲前不是左派,這個人一定沒有靈魂;30歲後還是左派,這個人肯定沒腦袋。」姑且不論是否適用於所有人,但它背後的意涵應是:少年要懷抱理想做夢,而成人處事要保持理性。那可不可以有靈魂又有腦袋?

就讀建國中學時,呱吉加入戲劇社,從小就展露極高的表演欲,他在高二那年成為社長,腦袋想的東西同學跟不上、看不懂,從而在校外的職業劇團裡找尋捏塑靈魂的可能;他還與幾位同學創辦地下刊物《火種》,公然挑戰戒嚴時代國民黨在建中內扶植的組織「薪傳社」,從此被列為黑名單,高三那年,學校說他「曠課過多」,將其退學。

30歲前,呱吉都待在渥克,除了婚姻(如果經營婚姻也是一份工作),這幾乎比他做過的任何一份工作都還要來得久,直至劇團解散,這裡充滿他燃燒青春的回憶。用現在的眼光來看,90年代這群實驗劇場人,本質上和今日的網路創作者並無太大差異—只是媒介的不同,你只要腦袋有想法,先不管到底能做到什麼程度,先把你覺得很酷的東西搞出來再說,「所以我們酷到不屑當藝術家,但,這也是渥克在那個年代最早陣亡的原因。」呱吉說。

撇開人為因素,呱吉認為,當年渥克解散最結構性的因素,就是只重視態度,「我們不會檢討不成功的部分,也沒有辦法複製成功的部分,渥克每一次的演出,都像是拚盡了性命去搏鬥出來的產品。」

台北市議員卸任後,呱吉今年初於台大體育館舉辦「吉,掰!感謝祭」。(圖片/Froggy office提供)

台北市議員卸任後,呱吉今年初於台大體育館舉辦「吉,掰!感謝祭」。(圖片/Froggy office提供)

史蒂芬.金(Stephen King)在自傳《寫作—我的作家生涯》(On Writing: A Memoir of the Craft)提到,很多人都以為,所謂的作家,都是靈感來了才寫字,但這位「故事之王」分享自己每天早上9點起床後就一直逼自己寫,寫到設定的「下班時間」到了再休息。大師論寫作的方法影響呱吉頗深,他說:「所有你重視的、想做的東西,都要把它當成『上班』。」

你的娛樂要能讓人respect

呱吉是真的上過很多班,在成立《上班不要看》前,他在《PC Office》當過編輯、在香港迪士尼與知名遊戲公司任職過,最終令他放棄高薪、毅然決然投入網路影片的原因很簡單—他還是想當個創作者。

我們處在一個創作門檻非常低的時代,不用花錢買膠捲,只要一支智慧型手機就有可能拍出破百萬觀看的東西,當萬物都在追求點閱數時,呱吉卻說,流量是一回事,創作者要爭取的是受眾對你的尊敬。

《上班不要看》成立初期,另一個同期團體流量比自己高出許多,但呱吉永遠記得,在同一個時間點,對方的周邊t-shirt 只賣出500件,而《上班不要看》的t-shirt可以賣掉5000件——一天之內,「這件事讓我意識到:流量不等於尊敬,會看你東西的人,不一定真心喜歡你。那時,我們不只有流量,觀眾對我們是respect的。」呱吉對自己拍片的邏輯是:要有意外、要有驚喜,「就是要讓人覺得⋯⋯

『哇我真他媽沒想到竟然有人會做這種事』的程度。」

台灣嘻哈廠牌「顏社」主理人迪拉和呱吉是眾所皆知的換帖好友。某次迪拉在臺北流行音樂中心負責一場活動,主題有料但冷僻,因此想找一位名人做主持,讓節目變得稍稍平易近人些,呱吉答應了,但因為當時雙方都很忙,沒有什麼時間對內容。活動當天,迪拉非常確信,呱吉只用梳化的時間翻一下流程和大綱,但一上台就口若懸河,甚至還幫忙很多不善言辭的同台音樂人接話、適時引導,carry全場。

「他的表現完全就像是那稿子是他寫的、場子是他做的那樣。」迪拉說,近期因為在《大嘻哈時代2》擔任評審,多了許多需要公開說話的機會,因此經常回想到這段往事。在此之前,他對呱吉的理解,不外乎就是問政認真、雜學品味都與自己頻率滿相符的中年老猴,直到那天活動後,在這位台灣饒舌史上第一位純幕後頭家的眼裡,呱吉在舞台上是一位非常專業的表演者—這種驚訝並非是「原來你真的能做/講出一些很酷的、有料的東西」,這個迪拉很早就知道了,最讓他佩服的,就是呱吉說話的深度和廣度,「難怪他總是能與同溫層以外的人對話。」(遑論是不是吵架)。

印花襯衫——Vivienne Westwood;棋子造型連身服裝——Chang Hsin Yun(攝影/Joshmonkey)

印花襯衫——Vivienne Westwood;棋子造型連身服裝——Chang Hsin Yun(攝影/Joshmonkey)

我在等待我過氣的那一天

這也是大多數呱吉的粉絲喜歡他的理由。他滿腹墨水也很親民,來自一種歲月的積累,某部分可能源自他的劇團經歷,以至於對電影與音樂保持高度敏感。從事遊戲業那幾年,他曾以「南宮博士」為筆名經營部落格,用深度觀點評論遊戲與geek(指怪咖、非主流)領域,他的分享有種來自故人好友的誠意,即便他說,在現實生活中,朋友其實很少。

不如影片裡的瘋狂,呱吉的私生活充滿秩序,每周四晚上是呱吉固定直播的時間(然後每個月至少要有兩次為老婆大人安排不錯的周五晚餐),這件事他已堅持了好多年,那或許是他在充滿垃圾的網海中少數能分享世間美好的一座小島。

和呱吉一起主持podcast《新資料夾》的助理采翎,是少數一直近距離觀察呱吉工作甘苦的人之一。她與呱吉共事五年多,看著老闆從網紅變成議員,她眼中的呱吉除了是個老文青,也是個標準濫好人,「他很常寧願自己犧牲多一點、或是多吃點虧,無論是在金錢或人情上。」采翎用了「使命感」三個字去形容呱吉,「我是個做事會以自己為主的人,但老闆不一樣,他很有理想,總是希望能為這個世界做些什麼。」

呱吉2020年參與倡議性別平權、設置於台北市府前廣場的「彩虹起跑線」活動。(圖片/Froggy office提供)

呱吉2020年參與倡議性別平權、設置於台北市府前廣場的「彩虹起跑線」活動。(圖片/Froggy office提供)

正如呱吉創辦的「走鐘獎」,一開始只是《上班不要看》2018年的年度回顧,戲仿台灣三金(金馬、金曲、金鐘)典禮的大型企畫,卻在短短兩年內,成為一場遴選範圍橫跨各大平台,一場真正專為台灣新媒體網路創作者設置的榮耀獎項,「我一開始真的沒想到(走鐘獎)能夠做到這個程度。」呱吉說,當第四屆(2022)結束後,他突然有一種感覺,典禮的「明星味」更勝以往,「雖然我一直不是很喜歡『網紅』這個名稱,但不得不說,現在大家真的很有那個典型明星的樣子了,但這是否也代表,我們得用更高的規格與視野,去看待原本低門檻的網路創作?」

其實對於網路上發生的一切,呱吉始終都不太有解答,即便他是個網路創作者,因為,「在網路上創作」這件事的重點並非網路,而是創作二字。他越來越在乎事物的本質,呱吉在少年時就是關心政治、勇於反抗威權的人了,更別說渥克製作過許多討論議題的文本。擔任議員時,他在第一線接觸到很多民眾與政府之間的糾紛,有些事情真的要在各種角度交叉比對後才能深入了解,他希望將這種看事情的深度帶到他的腳本、影片,或是人生各種場合。

法國電音名團Daft Punk有首歌〈Harder, Better, Faster, Stronger〉,呱吉將它奉為人生的主題曲,「這首歌很簡單,就如字面上:更努力、更好、更快、更強壯⋯⋯不斷堆疊。如果有人跟我說,某件事很難,例如,選議員,我都會想說,會嗎?有多難?那我來做看看。」他把這樣的叛逆性格歸咎於多疑,一如他經常懷疑自己,「我本質上不相信有人會喜歡我。」

所以呱吉正在等著那個無法再更強壯的時刻,像是希臘神話裡的伊卡洛斯,飛離太陽太近、翅膀融化而落海,「簡而言之就是過氣了,我知道這天終將到來。」他笑容很坦然,但在此之前,拍下更多意想不到的事與分享心中經典都是他認為必須要做的事,「或是持續地踩坑,這應該是我最會的。」

藝術指導|Joshmonkey、Joon

藝術設計|Leaster

造型|Kris Lin

化妝|Eddi Hsu

髮型|Cheng(Hairmosa)

攝影助理|陳國達

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》017封面故事「大娛樂時代」,更多關於台灣新娛樂的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

郭璈

在雜誌社上班、寫作和當編輯;在搖滾樂團裡彈吉他、寫歌和唱歌。