伍佰:我的搖滾是首自由的詩

對這位一生都在挑戰常規、破壞規則的搖滾詩人來說,用他自己的話來形容:他覺得此刻的他更自由了。

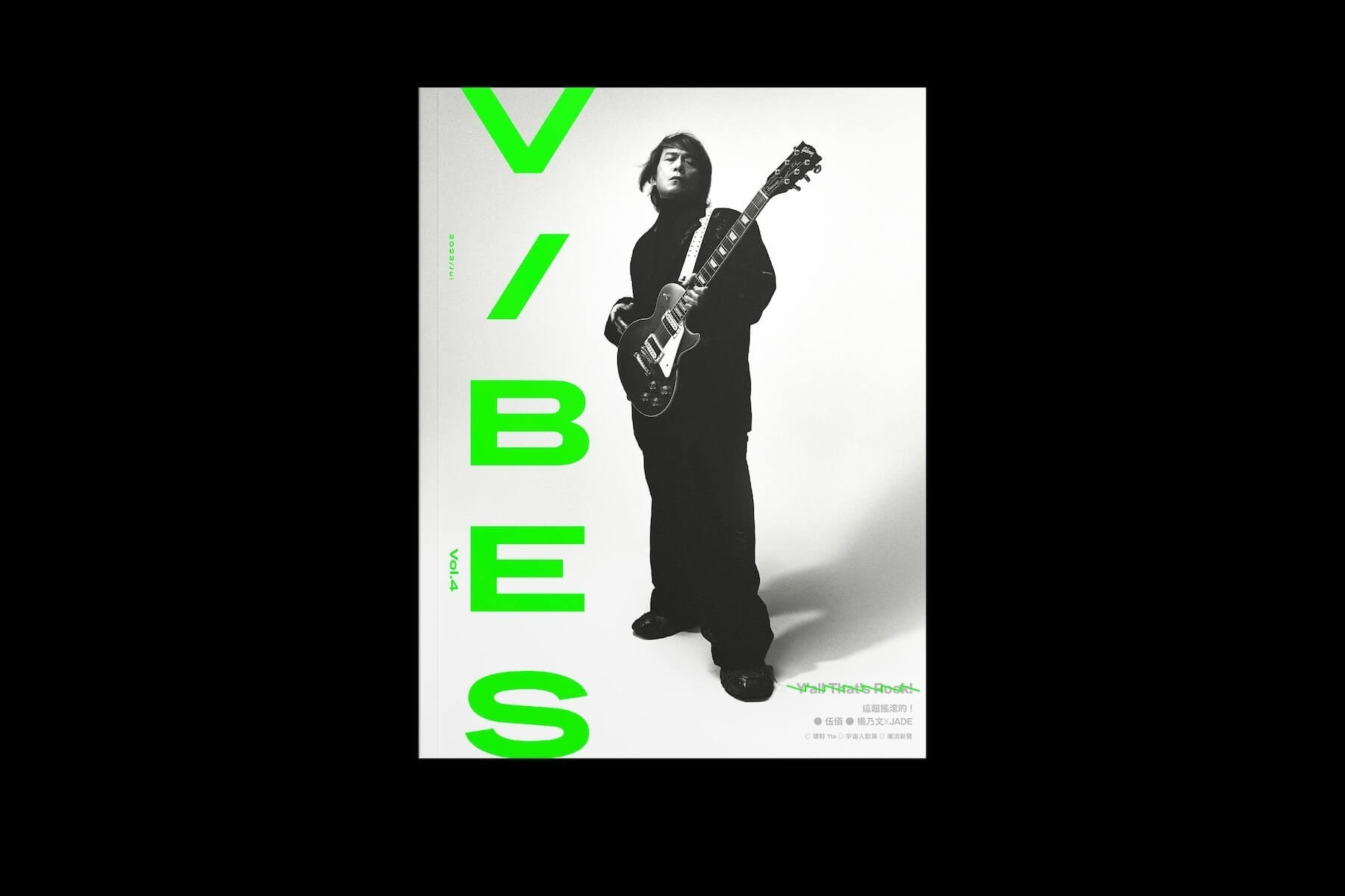

就在「伍佰 & China Blue」成軍30週年之際,樂團創作核心——吉他手兼主唱伍佰剛完成自編自導自演的舞台劇《成功之路:How to Be a Rock Star,睽違近四年的新專輯《純白的起點》 也隨之發行,對這位一生都在挑戰常規、破壞規則的搖滾詩人來說,用他自己的話來形容:他覺得此刻的他更自由了。

伍佰說他有次做夢,夢到自己變成非裔黑人,他本來在彈吉他,練藍調練到睡著。雖稱不上惡夢,但真的被驚醒。

他在醒來後反覆推敲夢境脈絡,想想也滿單純,藍調是黑人的文化底蘊,練藍調練到如此投入,以至於在精神上變成黑人,似乎也合情合理。

但這個夢提醒伍佰:我不能只是去彈(吉他)別人彈過的東西。西方流行音樂有自己的流派與路線,那什麼是東方的東西?什麼是我伍佰的東西?——這是他驚醒的原因。

做夢那年,伍佰24歲,腦袋裡裝的是這樣的靈魂拷問。

當時伍佰已在音樂圈闖了幾年,被「滾石唱片」子公司「真言社」創辦人倪重華收入麾下,引薦到電影《少年吔,安啦!》原聲帶中貢獻幾首創作,出道專輯《愛上別人是快樂的事》也在籌備中——這張debut有個非常切題的開場曲〈不滿〉,歌詞乍看是情侶間的爭執,實則是暗喻歌者要把自己對世間的不爽通通說出來。

拍攝封面這天,伍佰選了IzangoMa的專輯來聽,這是一支來自南非的15人非洲民謠樂團。他尤其欣賞這種探索自我深處、根源的事物,伍佰 & China Blue的作品也經常充滿「尋根」主題。有人說伍佰重新解構台客美學,但在他本人的角度是——這個本來就很酷,只是你們(主流)不知道而已。

他連「不滿」的鋒芒都有自己的溫柔。對流行音樂的不滿與不滿足是伍佰做音樂的起心動念,他知曉自己的存在與社會主流背道而馳,「那些(主流的)東西不是我的生活。」他淡淡地說,他在很年輕時就確定這件事了。

當他進行演唱會時,伍佰都會想:我跟最後一排、預算最便宜那區的觀眾,還有等等散場留在現場的掃地阿姨們,是站在一起的。當他以攝影師的角度拍攝新宿時,他關注的是城市的角落與邊緣,他形容那些地方,就像是吃比薩時所掉落的碎屑集合體。

當他二十多歲來到台北做音樂時,他把在家鄉的養分與記憶扛在肩上——包含他的嘉義腔氣口(khuì-kháu)。他不要討好城市的口味價值,而是用自己的想要的方式做自己。

1999年,伍佰 & China Blue以《樹枝孤鳥》奪下第十屆金曲獎「最佳流行音樂演唱唱片獎」(即後來的「年度專輯獎」)在世紀末攻下台灣流行音樂最高殿堂。他們不是台灣第一個非主流樂隊,但絕對是第一個超越時間、世代與階級,透過自身影響力成功挑戰主流體制的存在。

就在樂團成軍30周年後的此刻,伍佰在舞台劇裡說出「我們不是黑人。」「我每天吃滷肉飯,不是在吃麵包魚子醬,那我的音樂,就應該是滷肉飯那樣。」伍佰說,這就是「他的東西」。

青春,城市,下港人

推敲發言背後的脈絡,「大學聯考」是重要線索——這是改變伍佰人生最重要的轉捩點,「因為,我沒考上。」他說。

伍佰迷都知道的一件小事:伍佰(本名吳俊霖)之所以被叫「伍佰」,是因為他從小成績好,某次段考每科都考100,五科500,因而得名。就讀嘉義高中時,他加入管樂隊演奏低音號。伍佰和樂隊團員們會在閒暇之餘寫譜、改編流行歌,用自己的創意去解讀音樂,「音樂應該是自由的。」伍佰道。後來,他接觸吉他,剛學會四個和弦,就開始把情緒寫成歌。

高中那幾年,沉浸在音樂裡的伍佰將注意力遠離課業,導致大學聯考失利。重考不在他的選項中,既然青春某個階段的門票拿不到,去他媽的,就想辦法專心做音樂吧。他隻身來到台北這座娛樂重鎮,期間做過很多工作,但還是待在樂器行打工、靠近音樂時最快樂,那一刻,伍佰知道他終究是要玩音樂的。

所謂搖滾,有很大篇幅是歌頌、浪費青春,但因沒上大學,伍佰的青春漚歌不在校園裡上演,玩的音樂沒有社團同儕間的眼光壓力,弱冠的慘綠歲月儼然是一齣「下港人在台北市」(後來成為《雙面人》裡的一首歌)的心路歷程——他在一瞬間被迫長大,1991年,他寫下了人生第一首台語歌〈樓仔厝〉,講述他對這座城市的感受。多年後再檢視這首歌,伍佰對城市人的觀察仍舊不過時。

導演吳念真曾說,90年代初期的台灣正迎來解嚴後的自由,而真言社裡一群出身中南部的青年音樂勢力最能代表時代的解放,例如林強與伍佰,前者的〈向前走〉唱出青年的自信;而後者為《少年吔,安啦!》所做的歌,則體現年輕人另一種樣貌:深沉超齡的鬱悶與怨嘆。

推動華語音樂市場另類路線的「魔岩唱片」創辦人Landy(張培仁)與伍佰是相識多年的換帖好友,他認為,伍佰最難能可貴的,是那股毫不迷惘、感知世間萬物的「感受力」,他喜歡用「永不屈服」四字形容老友。這個時代充斥太多快速便捷的娛樂,卻大多都是看/聽過就忘的東西,而當我們看到伍佰一直不斷地挑戰並成功打破主流市場與大眾規範時,那股力量會非常鼓舞人心。

「人們常說,都市會把一個人給吃掉,但這位從鄉下來的男孩毫無畏懼,在被城市馴服之前,伍佰會先用他的邏輯去影響城市。」Landy說,這就是為何,伍佰的歌總能給予人們希望。

樂團,現場,觀眾

伍佰一生只待過兩組團。第一個團,團員來自世界各地,全是他在樂器行打工時所認識。第二個團就是China Blue,起初只是為了幫某個樂團代班,吉他手伍佰、貝斯手小朱與鼓手Dino,雖是首次同台,卻把一首原本五分鐘不到的歌硬是jam(即興)到超過十分鐘,欲罷不能。

彼時伍佰已有唱片合約,正想找幾個做音樂的夥伴,為了讓編曲表情更全面,找來三歲就會彈鋼琴的鍵盤手大貓入陣,至此,「伍佰 & Chin Blue」這支四件式搖滾樂團正式成形。

出道至今,樂團已創造出15張錄音室專輯、九張現場專輯以及兩張混音輯。一支三十多年不曾停止的樂團是如何做歌?身為創作核心的伍佰表示:讓團員「懂」這首歌。

貝斯手小朱是China Blue的團長,他眼中的伍佰是個想法全面的音樂人,每當伍佰做好詞曲demo,其實早就把三位夥伴的演奏性格考慮進去了,「所以我們團員比較在乎的是,伍佰會怎麼向我們解釋這首歌的故事。」

編〈空襲警報〉時,伍佰會先和團員講述歌詞背景,說父親如何在他小時候說這些故事。小朱說,無論創作題材為何,伍佰的詞都透露著一種深度,「很有文學感,卻又平易近人。」樂團成立初期,除了憑藉伍佰「現場之王」極其高明的煽動力與感染力外,就小朱觀察,有很多歌迷是被歌詞所打動的。

那個被打動的部分,或許就是所謂的共鳴,「或許是他們(觀眾)心底有什麼要發洩?然後藉由我們的表演獲得抒發。」小朱說,早期樂團個人創作還沒那麼多,因此每場都會翻唱老歌,「每次在Live A Go-Go唱〈素蘭小姐要出嫁〉時,全場聽眾都會拿酒杯在桌上敲節奏,沒有人要他們這麼做,這已經變成集體意識了,而且他們每個禮拜來看,也都還是做同樣的事。」

此刻在伍佰 & China Blue的演唱會,台下台上萬人合唱景象已是定番。伍佰稱自己的音樂與表演是「華麗的破壞」,他們破壞流行音樂的規矩——崛起的方式、表演的行為、唱歌的邏輯,都站在大眾流行的對立面,伍佰說:「我每完成一個動作,都在想下一步要做什麼。現在做完一張專輯,我已經在思考下一張要幹嘛?或者現在觀眾都會唱我的歌,那我演唱會還可以做些什麼?」

創造,破壞,自由

除了極具個人風格的五聲音階藍調,伍佰亦做過很多嘗試,例如融合傳統樂曲、民族音樂、電子或舞曲的探索,但伍佰從不把那些視為「實驗」,他一直都在「創造」自己要的東西。即便是唱抒情,伍佰也有自己的任性,令樂團登上一線地位的《浪人情歌》(1994)與《愛情的盡頭》(1996)收錄多首膾炙人口的情歌,一改商業芭樂歌(Ballad)曲式常規,「因為我想彈吉他,所以就算情歌也要加入大長篇演奏,彈到你們都覺得煩。」

新專輯《純白的起點》講述的是這樣子的起源——伍佰在音樂與吉他的自由,「現代人常說『沉浸式體驗』,我說我們(的音樂)是『放縱式自由』。」他說他的歌沒有要帶領聽眾到什麼地方,「我只是想揮手就揮手,歌詞用唸的就用唸的,想幹嘛就幹嘛。」

諸多新歌設計隨意恣肆的唸歌橋段,使得一貫優美的副歌旋律更加突顯;吉他演奏則更接近極限,伍佰說,最近他彈吉他時,都會刻意演奏那些「不應該彈的地方」,《純白的起點》有很多這樣的念想,「有些音符的彈法,是我自己『發明』出來的。」

他用了「發明」這樣的詞彙,但的確沒人能反駁,以〈嫦娥〉的solo舉例,那並非藍調也非爵士,伍佰在演奏時甚至沒有想琴格,那是個心手合一的境界,仿若靈魂與手指有了共鳴,重新定義出一種新的、屬於伍佰的自由。

詩人,浪漫,愛

從拿起吉他、提筆寫歌迄今,伍佰未曾對自我感到迷惘,「我唯一(在音樂上)出現疑惑的是⋯⋯寫台語歌時不知那個字怎麼寫。」2016年,伍佰做《釘子花》時,特別遵循教育部頒定字典,一個字一個字地查,還原他腦袋裡道地的台語語句。

他是從不討好市場的搖滾歌手,但更多時候更像詩人——這個職業更稀有,「我的音樂的確像詩,裡頭很多有浪漫,確實有。」伍佰點點頭,他的確會這樣定義自己,昔日村上春樹《挪威的森林》、威爾森(Robert Charles Wilson)《時間漩渦》(Vortex)等名著,都被他反覆咀嚼成撫慰人心的情歌或創作世界觀。他的浪漫方程式旁人無從模仿,像是累積在靈魂深處的根深蒂固,也的確只有伍佰做/唱得出來。

「倪桑(倪重華)常跟我說,幹我們這行的,就是要『散播歡樂散播愛』。我一直記得這句話。他的意思不是要你去取悅人家,而是作品要有『愛』在裡頭,即便今天作品是要去表達不爽或負面情緒,裡面也要有『愛』,這個作品才會強、才會散播出去。」 伍佰道。

所以伍佰總說生活永遠比音樂重要,唯有先深刻地生活,才能有真實的創作,「這樣的音樂才能讓人放縱。」

現在的伍佰不會再夢見自己變成彈奏藍調的非裔樂手了,他有他自己的音樂要做、有他自己的搖滾要破壞。他一直覺得自己的存在像是一種鼓勵,伍佰說:「連我這樣的人,都可以這麼自由地做自己,那你們一定也可以。」

造型:Kris Lin

妝髮:黃詠鈴

|延伸閱讀|

購買 VIBES 雜誌

更多內容請見《VIBES》04封面故事「Y’all That’s Rock! 這超搖滾的!」

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

郭璈

在雜誌社上班、寫作和當編輯;在搖滾樂團裡彈吉他、寫歌和唱歌。