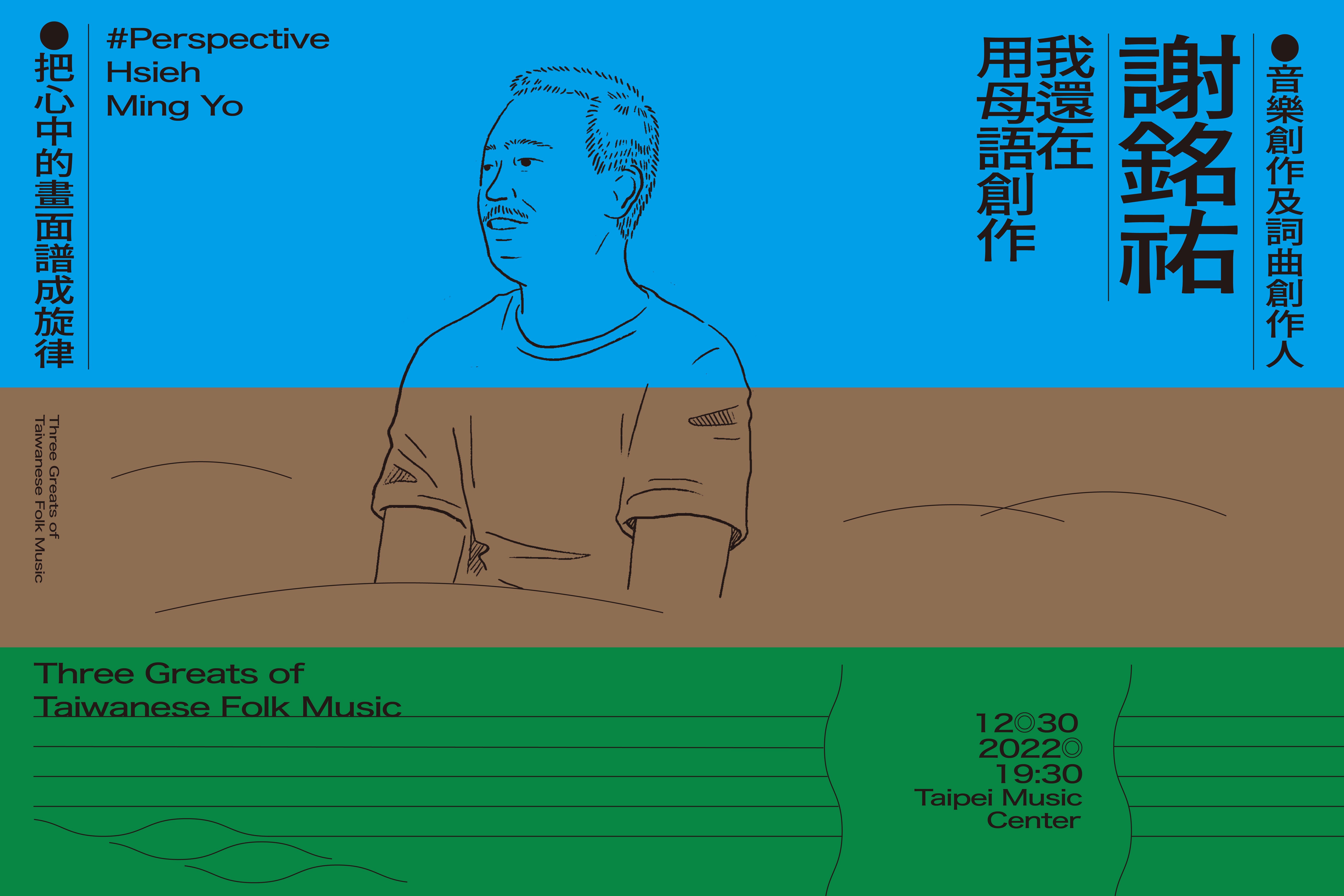

唱自己的歌:三大吟遊詩人音樂會

謝銘祐:我還在用母語創作

當一個社會仍大談著「男女平等」時,性別教育以及平權觀念或許尚未臻完善;當有人提著「母語運動」的看板大聲疾呼時,或許,這地方的母語也正面臨存亡之秋!

台語創作歌手謝銘祐為《VERSE——三大吟遊詩人音樂會》別冊撰寫專欄文章。

台語創作歌手謝銘祐為《VERSE——三大吟遊詩人音樂會》別冊撰寫專欄文章。

當一個社會仍大談著「男女平等」時,性別教育以及平權觀念或許尚未臻完善;當有人提著「母語運動」的看板大聲疾呼時,或許,這地方的母語也正面臨存亡之秋!

是的,在殖民社會及高壓政治、思想控制多年的台灣,非官方華語以外的「母語」,眼下都是岌岌可危的!

我一直都如此地認為,文化與語言會消失都是自然的,原因不管來自於鮮少使用、刻意消滅、觀念陳腐、革新⋯⋯諸如此類,總之消失了就是消失了,或許只能用「無力可回天」來粗糙地下結論吧。

母語創作的「路」

只是在台灣,以三、四十歲以降的世代來說,母語在公開場合的使用,確實已快無用武之地。當然還有近一半的人口(然而都歲數偏高),還在日常生活裡使用,以流行音樂而言,仍有一部分市場,尚有喘息、提振、進而延續的機會,也是我從事這行業,特別是這十數年以來,在母語創作上,提醒自己應該多加重一些力道的原因!

比如我試著從一些安平的景物與自然地理,繪染出我心中的大員:

「牽腸掛肚的巷內

風對海中央吹來

幾痕蚵殼灰

茫霧黃昏的紅磚」——〈戀戀大員〉

又或者寫下:

「時間搖啊搖

行過有若無

若彼束束縛伊

愛人仔的烏頭鬃」——〈戀戀大員〉

進一步藉由傳說及故事,以時間為譬喻、為度量,爬梳了這個說著我的母語的小漁村。試想,這首歌若不用我本能思考的母語來創作,會是多麼地難以理解!

把心中的畫面譜成旋律

談起創作,我是個先有旋律的人,會先在腦子裡放進尚無以名之的畫面,再流瀉出旋律,所以當曲子完成一大半,若有似無的影像會自己連結起來,再來一些旁白會自動出現,常常就決定了這首歌要以何種語言來傾訴。

有時我會反其道,像在自己在心裡拍電影那樣說故事,沉澱一陣子後,再像做配樂似地,隨著影像的前進哼出旋律,最後再回頭填詞。

當然說故事時,若是以台語來敘述,很自然地就揉成一首台語歌。也可以說,使用哪種語言,對我來說都一樣,關鍵的因素在於:「詞和曲在一起自不自然? 好不好聽?感不感人?」而創作使用上必須夠熟稔,有其語言邏輯,情節夠有故事性⋯⋯文字基本技術層面,當然就不在話下,功力會隨經驗不斷累積。

如開頭提及,時下似乎有股母語運動的浪潮,浪不高,碎湧不窮,常有評論說:「年輕人願意說就阿彌陀佛了,對之莫太嚴苛!」這些我都同意,甚至一律鼓勵,能協助絕不藏私,只是,就怕只是一段浪潮。怕會像極了這個習慣點閱、按讚、微信、抖音…等沈迷網路的世界,追尋刺激,慢不下來、懶得延續!

母語,對我而言是呼吸一樣的存在,在創作的過程中,是可以不假思索地湧出的泉,或許關於別人何以待之我仍管不著,畢竟創作嘛!開心就好!

TEXT|謝銘祐

台灣音樂製作及詞曲創作人、麵包車樂團成員;個人創作專輯《台南》(2012)獲得第24屆金曲獎「最佳台語專輯獎」與「最佳台語男歌手獎」、第四屆金音創作獎「最佳民謠專輯獎」;《舊年》(2017)獲得第28屆金曲獎《最佳台語男歌手獎》、第8屆金音創作獎《最佳專輯獎》與《最佳民謠專輯獎》; 2020年憑藉〈路〉獲得第31屆金曲獎「最佳作詞人獎」與「最佳單曲製作人獎」。