文藝後殖民的超前部署:從《日曜日式散步者》到《共時的星叢》

在風車詩社外,對於台灣同一時代其他藝術領域的創作者來說,面對西風東漸的現代主義,他們是如何轉化舶來的現代主義思潮,展現接地氣的能量?

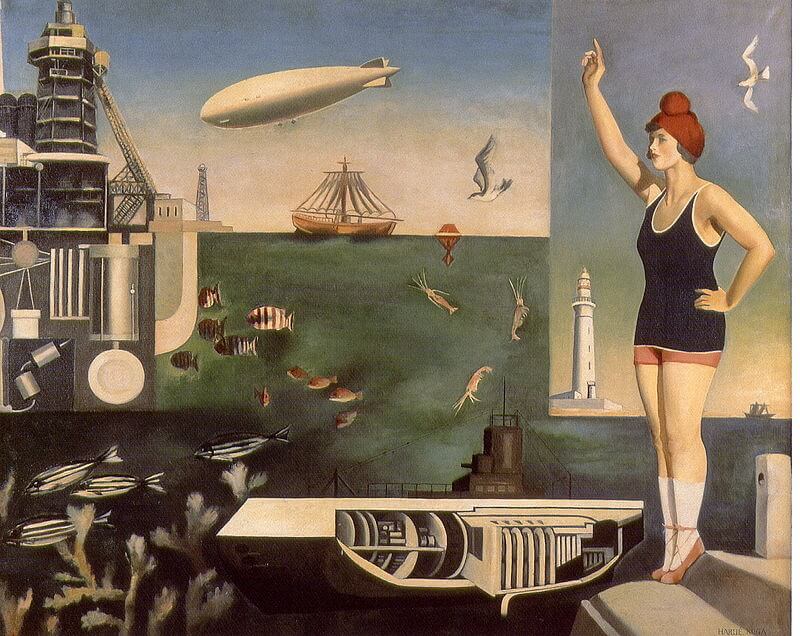

古賀春江畫作《海》(圖片/Wikimedia Commons)

自從黃亞歷的影片《日曜日式散步者》問世以來,效應持續發酵。光是在紀錄片領域,它即引起正反意見的廣大討論。熱議核心之一,在於一部以日殖時期1930年代的台南「風車詩社」為題旨的影片,對於紀錄與重演、田調與美學、敘史與實驗展開非比尋常的辯證。

簡單而言,影片瓦解了觀眾一般對於所謂的作家傳記紀錄片甚至紀錄片的期待,它並不以直接說明性、解釋性、歷史性的內容來鋪成與表述被紀錄的歷史對象。相反地,導演透過重建與想像的方法,賦予關於被觀眾視為線性敘事的結構。

但值得強調的,黃亞歷導演並非以其歷時多年搜集的田野資料(包括詩人家屬的回憶、眾家研究者的說法等)作為重建與想像的物質基礎,而多是奠基於詩人們曾經活過的年代所歷經的種種思想浪潮、文藝運動及各種事件等。

關於此一至關重要的作法,導演利用蒙太奇的思維與調度,召喚且配置從文學、繪畫、攝影、電影到聲音等領域為數眾多的各式素材,塑造出「風車詩社」在文化史與文藝史上的潛在形象及嶄新意義。

就某種程度而言,這不僅極佳地闡釋了為何《日曜日式散步者》會成為一部挑戰觀眾的紀錄片,更重要的亦連帶地突顯出黃亞歷所念茲在茲的,與其說是追溯「風車詩社」的歷史故事或史實,倒不如說是一部圍繞於詩社,試圖透過試驗精神與作法作為探索20世紀初至1940年代東西方世界的現代主義文藝思潮之作。

黃亞歷對於此一命題的探求,並無由於影片的上映而宣告結束,反而在探尋現代主義議題上展現出愈加豐沛的觸角與思想湧動的熱切渴望。在《日曜日式散步者》完成的隔年,兩個藝術事件,尤其值得關注:一是《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》(2016)兩冊專書的出版;另一則為《立黑吞浪者》(2016)表演藝術的創作實踐。

《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》是黃亞歷與文學研究者陳允元,編著「風車詩社」詩人們的作品(包括從未被譯出的文字),並翻譯了20世紀初期歐洲與日本現代主義的相關文章(宣言、詩作、評論等)。同時,兩位編者邀請海內外多位來自歷史、文學、美術、攝影、劇場、電影、聲音等領域的創作者與研究者,撰寫關於經由《日曜日式散步者》所誘發的迴響、觀察與跨域現象。

《立黑吞浪者》則屬微型實驗行動,除了黃亞歷,還有鬼丘鬼鏟、謝仲其、丁麗萍、劉芳一、李世揚等藝術家,他們透過動態影像、詩歌、體操、聲音藝術等媒材與表現型態共同創作一齣表演藝術作品。

這兩個致力於考掘「風車詩社」的藝術事件引起矚目,不僅是它們各自在所屬專業領域獲得叫好叫座的成績(例如《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》分獲第14屆金蝶獎金獎、2017台北國際書展大獎編輯獎、第41屆金鼎獎、《立黑吞浪者》獲第15屆台新藝術獎──視覺藝術獎)更關鍵的,《日曜日式散步者》成為了一個啟動現當代藝術跨域思辨與連結的發電機。

在此一脈絡下,於國立台灣美術館舉辦的「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」(2019),則是繼影片、專書與表演藝術之後,進一步深化且擴延由20世紀至1940年代歐亞現代主義論題的展覽。顧名思義,此展與上述影片、專書與表演藝術皆以「風車詩社」作為思想中心,將歷史軸線以向心與離心的態勢輻射開來。

更確切而言,由楊熾昌、林修二、李張瑞、岸麗子、戶田房子等台日詩人組成、1933年成立於台南的「風車詩社」,其部分成員諸如楊熾昌與林修二於東京求學期間經過現代主義洗禮,詩人們的藝術啟迪與文學創作深受當時興起的歐日前衛主義的薰陶與影響。

其中,以林修二與楊熾昌為首的詩人推崇新興藝術詩潮,舉例而言,西脇順三郎、春山行夫、北園克衛、瀧口修造提倡新精神、主知與抒情、超現實主義等詩風,追求詩的新精神,並譯介波特萊爾、考克多、里爾克等歐洲作家的《詩與詩論》,成為「風車詩社」參照詩創作與詩論的重要讀物之一。

作為一個遲至1970年代末期才被台灣文學研究者重新發現的戰前文學遺產,「風車詩社」在台灣文學史中的定位與意義長久以來被鎖定於——相對於以楊逵、郭水潭等人為代表的現實主義的——現代主義或偏重形式主義的詩風。由影片到展覽的其中一個核心目的,即在於重思「風車詩社」在台灣乃至東亞現代文藝思潮中的歷史遺贈、潛在涵義與動力。

是故,我們如何現代過?──「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」所意欲指向的核心問題意識。更直接地問,如果各種現代主義文藝思潮發軔於20世紀初期的歐洲大陸,台灣的知識分子與文藝工作者是在何種情境下接受它且被深刻影響?

在「風車詩社」之外,對於台灣同一時代其他藝術領域的創作者,他們面對西風東漸的現代主義的確切情況又是如何?他們怎麼樣轉化舶來的現代主義文藝思潮,展現出接地氣的能量?

19世紀末至20世紀初期的歐洲藝壇,藝術生態激烈多變,一波接著一波的藝術新潮與運動接踵而至,以新主張與新觀念推翻陳舊俗套的藝術表現與方法。第一次世界大戰之前出現的未來主義,堪稱最早的代表。義大利詩人藝術家馬里內蒂禮讚反抗與破壞,聲稱世界榮耀因一種新的且快速的美而豐富,而戰爭、軍國主義體現出美麗的觀念。

歷史的後見之明,未來主義之後的暴力史,講求以速度革新世界的機械主義邁向了失速,不幸地以爆發第一次世界大戰作為新社會幻景的開端。而在此之後同樣以發表宣言崛起的另一波迥異於未來主義思維的前衛主義浪潮,絕對是新世紀前20年中最引人矚目的藝術事件。當中,以達達主義與超現實主義為最赫赫有名,值得一提。

達達主義的查拉喋喋不休、同語反覆地宣告安那其主義與反教條主義,高喊解放與自由,推崇荒謬與無意義。超現實主義的布列東則致力揭示非理性、夢欲、潛意識、自動主義乃為人性真諦與藝術創作的真理,拒絕藝術家僅為文明服務,不輕易顯露且不可見的衝動才是藝術創作的本能。

這兩個訴求失序與欲力的歷史前衛派別的殊異理念,不單彰顯於文學創作,尤其在動態影像領域更產出了讓人驚艷的基進作品,若以《幕間》(1924)、《安達魯之犬》(1929)與《無糧之地》(1933)為例,即締造出某種足以稱為現代在野藝術的新視域。

當歐洲前衛主義橫行天下時,它們很快地即在同一個時刻──幾乎無時差地──透過幾種方式開始傳入日本。第一種方式是日本藝術家遠赴歐洲大陸朝聖取經,不單直接將與西方前衛主義藝術家接觸的所見所聞所學帶回國內,亦參與相關展覽(例如:村山知義與永野芳光曾於1922年參與義大利未來主義藝術家在柏林的展覽)。

第二種則是西方前衛藝術家來到日本,展現其藝術實踐與觀念思想,進而影響日本藝術家與藝術工作者(例如:俄國未來主義藝術家布魯克旅日期間組辦畫會、舉辦個展)。第三種是透過文本的翻譯,引介重要概念與方法(例如:西脇順三郎譯介了布列東的超現實主義)。

值得突顯的是,無論是哪一種方式,歐陸前衛主義思潮在日本並非只是一種橫向的移植,而是經過複雜且細緻的轉化過程。換句話說,這既涉及翻譯現代性,更與在地化歷程息息相關。

左圖為莊世和作品《東京灣的故事》(1941);右圖為日本畫家古賀春江《窗外的化妝》(1930)。(圖片/原點出版提供)

如果只以超現實主義作為闡述的案例,布列東的超現實主義宣言中訴求非理性、夢欲、潛意識與自動主義等主張實則並未一開始在日本被照單全收,而是被選擇性的轉譯甚至誤讀,以致於其核心理念與表徵差異於原來宣言的題旨。

更何況,面對普羅列塔利亞藝術運動指責西方超現實主義不過是逃避現實,並具布爾喬亞價值的藝術運動,日本藝術家與評論家遂嘗試以自身脈絡來闡釋超現實主義,重新賦予新定義。後者除了聲稱這是一種亦可發生於東洋的現代主義思維外,更強調超現實主義立基於現實,且能提升人們對於現實的領會。這也即是為何當時在日本竟派生出一支——尤其在竹中久七的筆下——強調以純粹理性為導向的科學超現實主義(Scientific Surrealism)。

根據吳景欣的詮釋,在古賀春江的名畫《海》(1929)中,畫家從不同印刷品援引穿著泳裝的女子、海洋、飛鳥、魚群、工廠、熔爐、潛水艇、齊柏林飛行船所組合而成的各種視覺元素,所欲突顯的關係不再是歐式的瘋狂念頭的瘋狂念頭,而指向城市日常生活中的人體、大自然及機械之間所共享的一種近代文明特質的理性主義價值,且兼容和諧與衝突的狀態。

衣笠貞之助完成於1926年的《瘋狂的一頁》,但遲至兩年後才公映的影片則體現出全然不同的精神面貌。這一部被視為幾乎是碩果僅存的日本前衛主義珍品,描繪了一個關於腦神經科醫院裡被關禁的妻子、男女病人們、潛入院中擔任雜工的丈夫與女兒之間的情事。簡單而言,故事圍繞在對於妻子發瘋感到內疚的丈夫,為了不讓即將結婚的女兒因母親病情而影響婚事,而欲將髮妻帶離醫院。

這部片子的重要性,其中一個關鍵原因,在於衣笠貞之助大量運用了受到當時的法國印象派電影與德國表現主義電影啟迪的疊印鏡頭。在德法前衛主義影片中,一般而言此一通常分派給某位角色主觀鏡頭的特殊語法,若以當時曾在日本上映的兩部知名影片《鐵路的白薔薇》(1923)與《最後一笑》(1924)為例,並不會讓觀眾無法分辨主客現實與不同角色觀點之間的差異。

然而在這部由「新感覺派」健將川端康成發想的原創劇本的影片中,搭配快速剪輯以表現主觀視角的疊印畫面卻不一定屬於某特定角色,而是可任憑觀眾發揮自由聯想與揣測,賦予表徵暈眩或憶往的鏡頭在敘事與形象等層面上所具有的合理意義與功能。顯然,這部在片首中宣稱「新感覺派映畫聯盟第一部作品」作爲實驗精神與方法的影片,實踐了另位「新感覺派」大將橫光利一所倡導的一種主觀意識直接躍入物自體,且能感知其能動力的理念。

此一脈絡恰好構成影片《日曜日式散步者》在論及由達達主義文學、齊柏林飛行船進入至「新感覺派」的段落時,黃亞歷有意識地剪輯了《瘋狂的一頁》的首場戲關於醫院內一位發了瘋的女子在雨夜狂舞的畫面,做爲揭示橫光利一的〈頭與腹〉(1924)、馬克思.韋伯的〈眼睛瞬間〉(1914)、隨城市現代性而來的新感知體驗之核心命題。

就此層面而言,值得進一步申論的,《日曜日式散步者》並沒有提及最早將日本「新感覺派」譯介至華語世界的劉吶鷗(原名劉燦波)。這位出生於日殖時代的台南柳營的望族後代、集出版家、翻譯家、作家、劇作家、導演、製片人等身分於一身的文藝工作者,在1920年代初期於東京就學期間接觸了當時興起的日本「新感覺派」文學創作與論述。

當他於幾年後跨境上海開始以「吶吶鷗」為筆名翻譯「新感覺派」作品並從事小說創作的時候,劉吶鷗展現出一種將都會風貌、混雜文化、異國情調、浪蕩子等摩登感知與流行風潮冶於一爐的文字世界。

除了文學翻譯,精通日、法、英等語言的劉氏亦以「葛莫美」與「夢舟」為筆名,於1920年代末、1930年代初將孟斯特伯格的「影戲心理學」、維多夫的「影戲眼」、克萊爾的「電影節奏論」、艾格林的「絕對影片」等電影概念帶入其電影評論中,開展關於電影藝術論與中國影片的思辨。

在迄今劉吶鷗所遺留下的一批攝於1933年,由「人間卷」、「東京卷」、「風景卷」、「廣州卷」與「遊行卷」組成的影片《持攝影機的男人》中,在我看來,最值得反思之處,應不只是這些被視為「風光片」的黑白業餘短片做為自稱「新感覺派第二代」的跨境藝術家某段漫不經心的生命縮影,毋寧從職業電影工作者的角度檢視此系列短片,實則透露某種訊息。

如同三澤真美惠所描繪的複雜歷史背景:「在帝國與祖國的夾縫間」生存的藝術家如何藉由饒富樂觀、進步與超越等特質的機械主義論,表現出一種——在時興的「硬性電影」與「軟性電影」之外——將在未來掀起以融合日常、記憶與反身性等為表徵的影像藝術形態。

換句話說,《持攝影機的男人》在體現日殖時期台灣文藝工作者的跨國、跨語言與跨文化旅程之餘,彰顯出維多夫式的攝影機將藝術家眼睛與身體連成一體,並突顯兼容寫實與非寫實的殊異影像潛勢。

1933年,出生於台南的劉吶鷗拍下了五卷關於跨地的動態影像,這一年恰好亦為「風車詩社」在台南成立的時間。劉吶鷗從台灣到日本,想望巴黎卻去了上海,1940年慘遭暗殺命喪魔都,年僅35歲。

而「風車詩社」出版刊物與創作時期僅維持短短的三至四年,爾後楊熾昌與張良典分別受「228事件」波及而被判刑與羈押,李張瑞則因組辦未公開的讀書會而被判處死刑。究竟劉吶鷗與「風車詩社」詩人們是否認識對方,抑或,甚至閱讀過彼此的作品,相關歷史細節尚不得而知。

歷時86年之後,「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」展覽,即是一個讓像他們這一類在當時橫越台日等多地多國,醉心追求現代主義文藝思潮,並與各種歷史事件遭逢的藝術家能重新見面與對話的異質時空。做為跨時空的交叉之點,展覽以「風車詩社」為中心,嘗試打破線性時空的邏輯,跨界域藝術事件往四周擴散、瀰漫、滲透,藉蒙太奇思維遍歷戰前與戰時的文學、美術、劇場、攝影、音樂、電影等藝術範式的歷史脈動,重新啟動一場關於20世紀前半業國際性的現代主義文藝思潮與東亞前衛性的重探之旅。

◧ 文:孫松榮/北藝大藝跨所專任教授(原標題為「我們如何現代過?關於共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」)

書籍介紹

本文摘錄自《共時的星叢》

出版:原點

編者:黃亞歷、陳允元

繪者:何佳興

繼《日曜日式散步者》,以風車詩社為透鏡、為輻輳起點,看見人與思潮如何移動、交會、共振,創造百年台灣新文藝表情。特別收錄台灣主題大展──「共時的星叢」展覽主題及作品,帶讀者一同見證「台製現代」,一個美得前衛、有個性的台灣。