詞人李焯雄:視覺優先的社會怎麼影響歌詞創作?

從滾石時代走到現在,當代音樂工業中的作詞人哪裡不一樣了?我想,聽眾的消費行為和以往的習慣已全然不同。

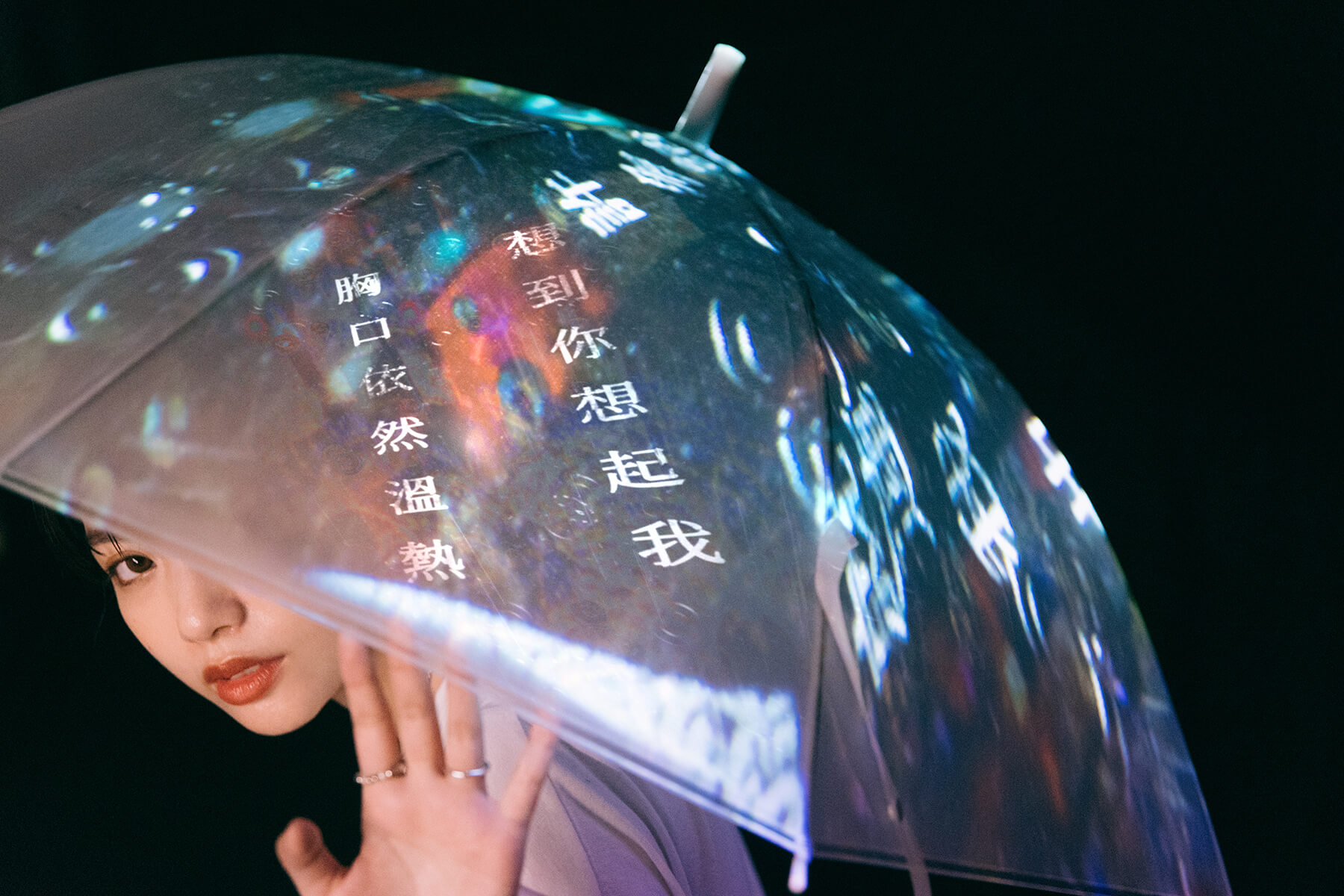

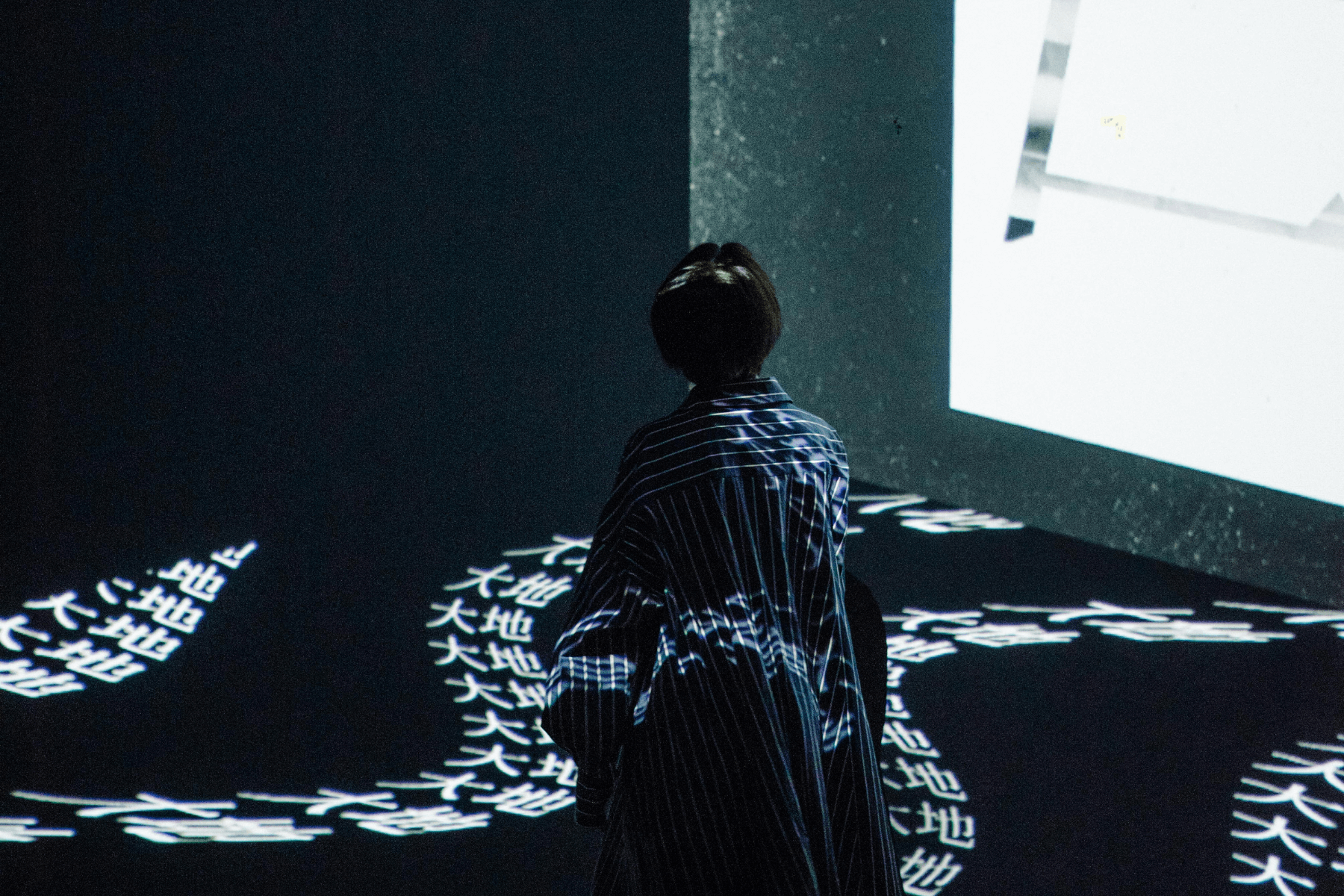

We WORD 字我訂造歌詞聲光展。(圖/WeWORD字我訂造提供)

原先我沒有一定要寫歌詞,開始寫是意料之外。

當時,滾石唱片來香港成立香港滾石,我進去的時候是公司唯一的企劃,等於你能想像到企劃要做的,或不一定要做的:包括文案、廣告、A&R等等,我都要做。我的老闆陸少康先生,看了我的一些文字,覺得我滿會寫的,就問我要不要試試看寫歌詞。後來,有一次我發歌詞給周耀輝老師,結果他忽然提議:「要不要找首歌一起寫寫看?」那時我們還不是朋友,他已經是很有名的寫詞人,是他們給了我機會,寫詞是這樣開始的。

新聆聽環境下的作詞人

我剛開始寫詞時,音樂工業還是大製作人的時代,好像大航海時代,製作人很偉大,像是李宗盛大哥、賈敏恕老師等等,都是我有一起工作過的大師。

我曾經和賈老師合作一首歌,之後寫成了莫文蔚的〈鑽石〉。他當時放demo給我聽,問我:「你有聽到什麼嗎?」我當時不知道怎麼回答。後來,我從滾石被借調到李宗盛大哥的公司、和他一起工作。有一次,他很興奮地放了一首歌給我聽,又問了和賈老師一樣的問題。

Demo就只有旋律,應該聽到什麼?我後來才慢慢搞懂了,他們的意思是,旋律裡有動機。如果我們去分析旋律,會發現它好像有問答,比方說第一句是一個動機,會提出一個主題,第二句是呼應它,如果這個沒有抓對,結構上會犯錯,聽起來就會怪怪的。大製作人時代,他們是透過工作中的身教,讓我們了解寫歌詞原來是這樣的。

對照起來,現在的製作人是比較弱化的,他們可能根本不管歌詞,會有另外的一位歌詞統籌;還有,過往唱片公司可以決定的比較多,現在則是歌手跟經紀公司變得強勢,這是很大的不同。

大製作人時代,有真正大紅的歌:跨年齡、跨社會、整個世代甚至其他華語地區也都會唱,有所謂大眾的概念,作品建立一種相互有感的情感,這和現在的分眾是不一樣的。

有人說作詞人似乎變少了,也許可以這樣理解:其實有發行,就一定有詞曲作者,但到底這是集中在某幾位,還是打散了?打散就不容易辨認他們。另外比如像你們說,有些是歌手自己創作,他們像是自耕農,自給自足。還有,現在聽歌的環境跟以前是不一樣的,我們現在聽歌在串流的狀態,除非很有印象才會特別去找誰是作詞誰是作曲,不然就是沉到茫茫歌海裡面,創作者是模糊的。

此外,有一些作品現在甚至不是Streaming平台聽到的,是在如YouTube這樣的平台上,與其說是作者是Singer-Songwriters,不如說他們是Performers,他們更多是整體的表演者,不是傳統意義的作詞人,Lyrics(歌詞)被Words(文字)詞語所取代。

社群年代的歌詞轉變

與其用「十年」「十年」這樣來劃分、討論歌詞的演變,我提一個不太一樣的想法跟想像:大家記不記得2007年1月9號發生了什麼事?那是一個禮拜二,那是第一代iPhone發表。這標示了我們從真實的世界跨到虛擬真實(virtual reality)、網路的時代。2003年我幫莫文蔚寫〈忽然東風〉:

忽然東風 淘盡霓虹 唐朝月照鋼筋之夢

網路之中 誰住冷宮 愛是休閒活動

各路英雄 線上黃蓉 電玩裡襄陽喜相逢

預錄感動 誰望東風 琵琶與吉他爭寵

這就有點像我們身處的時代,網路讓一天24小時的時間感被改變,打破了線性與連貫性,當時還有ICQ、MSN,現在都沒有了,時間與空間感知的改變,這一定會影響到我們的創作。

2000年後出生的聽眾,生下來就是數位時代 (Grown Digital),網路上什麼都找得到,他講的語言更不是只有中文、英文那麼簡單,一定要懂得「社交」語言(Speak Social),「社交」是一種本能、讓你看到我想給你看到的。

台灣曾經有個時代,是知識份子、文人做音樂,企劃都非常會寫文案,用文字引導你去聽這些作品;現在我們從閱讀型社會轉變為視覺型社會了,尤其變為digital experience(數位體驗),過去我們思考這個句子怎麼寫,版面的字體、排版要如何呈現,現在則是花時間在打燈、修圖、做影片。

視覺型的社會怎麼影響歌詞?大家習慣於用短句、用hashtag,或照片來交流,甚至貼文500字以上就要寫 #文長慎入,對文字的集中注意力比較低。歌詞裡語氣的委婉和轉折,是有所改變的,我舉例2003年我給莫文蔚寫的〈單人房雙人床〉:

別說還有感覺

你我都知道我們只能忠於直覺

正因為欠缺所以總不懂拒絕

但又不再願意為對方妥協

它其實四句是一個長句。再來看看2019年我寫給魏如萱的〈星期三或禮拜三〉:

帶些許星期一憂鬱的星期三

你當然也狂放 但也有些牽絆

感性是鐵釘碰上 柔軟的心

生命必須 保持清醒 也混沌不明

這是二、二的雙句結構,而且第一個二跟第二個二沒有必然的關係,那些「因為、所以」的轉折也沒有了。我是故意把它剖開的,不要讓大家不耐煩,整段都是扣同一個點,但寫得很散。我也曾經嘗試用圖像寫歌詞,比方說魏如萱跟許光漢的〈什麼跟什麼有什麼關係〉我本來其實想寫〈OO跟XX有什麼關係〉,意思是你任填什麼進去都可以,但後來發現看是可以,唱起來奇怪,暫時先無解。

詞人不再只是內容提供者

今年本來要開展的《WeWORD字我訂造:流行歌詞及其創造的⋯⋯》新媒體展可以說是把歌詞作為數位體驗的嘗試之一。

其中一位主辦方「大地風」原本是做演唱會製作的,另外一位主辦方「寬魚國際」是跨經紀、電影、音樂與演唱會製作等的文創公司,展覽找來「實力影像設計」和「叁式Ultra Combos」來做視覺及互動,陳建騏做音樂,運用光雕、沉浸式投影、劇場情境裝置、大數據數位互動等新科技,對歌詞進行二創,看看這些大家喜歡的歌詞句子會變成怎樣的感官體驗。雖然展覽因為疫情不得已延期,還是很期待大家有機會可以去看看這次實驗。

所以說,從以前走到現在,當代音樂工業中的作詞人哪裡不一樣了?

我想,現在要成為作詞人,可能要有心理準備,聽眾的消費行為和以前不一樣了,大家願意花錢去買一杯不便宜的品牌咖啡,但不願意花更少的錢去聽或買一首歌。另外,現在聽音樂的人,他可能只聽K-Pop,不一定聽華語歌,也許有一天譯者的重要性比寫詞人來的更重要。

我提一個概念,年輕作詞人也許不能只停留在Content Provider(內容提供者)的階段,而要往Content Director(內容總監)的目標前進,所謂Director是超越文案的——概念、設計構想的能力創造情境的能力等等。我很怕大家聽到會以為,那我去學什麼行銷,就可以有幫助,也不一定。怎麼把情感具像、具體地定形下來,歌詞就是肩負這個功能,歌詞是聲音與情感的建築,不完全跟寫什麼有關,怎麼寫是很關鍵的。

當然,在此之前,我們得先一句一句、一首一首地把歌詞寫出來。

李焯雄|得過文學獎,也曾以歌曲〈愛〉獲得第14屆金曲獎最佳作詞人獎、以歌曲〈不散,不見〉獲得第26屆金曲獎最佳作詞人獎。文集《同名同姓的⼈》入選「2017年台北國際書展『書展大獎』(非小說類)」(有鹿文化),給林憶蓮寫的歌詞〈一呼...⼀吸〉入選《2018台灣詩選》(⼆魚⽂化) ,新媒體展《WeWORD字我訂造:流行歌詞及其創造的⋯⋯》概念藝術家。

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》007

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

回到專題:寫時代的歌