吳念真:「我想講的,是大家都能聽得懂的故事。」

吳念真的確是台灣最會講故事的人,用他深受大家喜愛的「聲音」,彷彿是在大樹下娓娓說給眾人聽—而這他正是如此聽故事長大的。

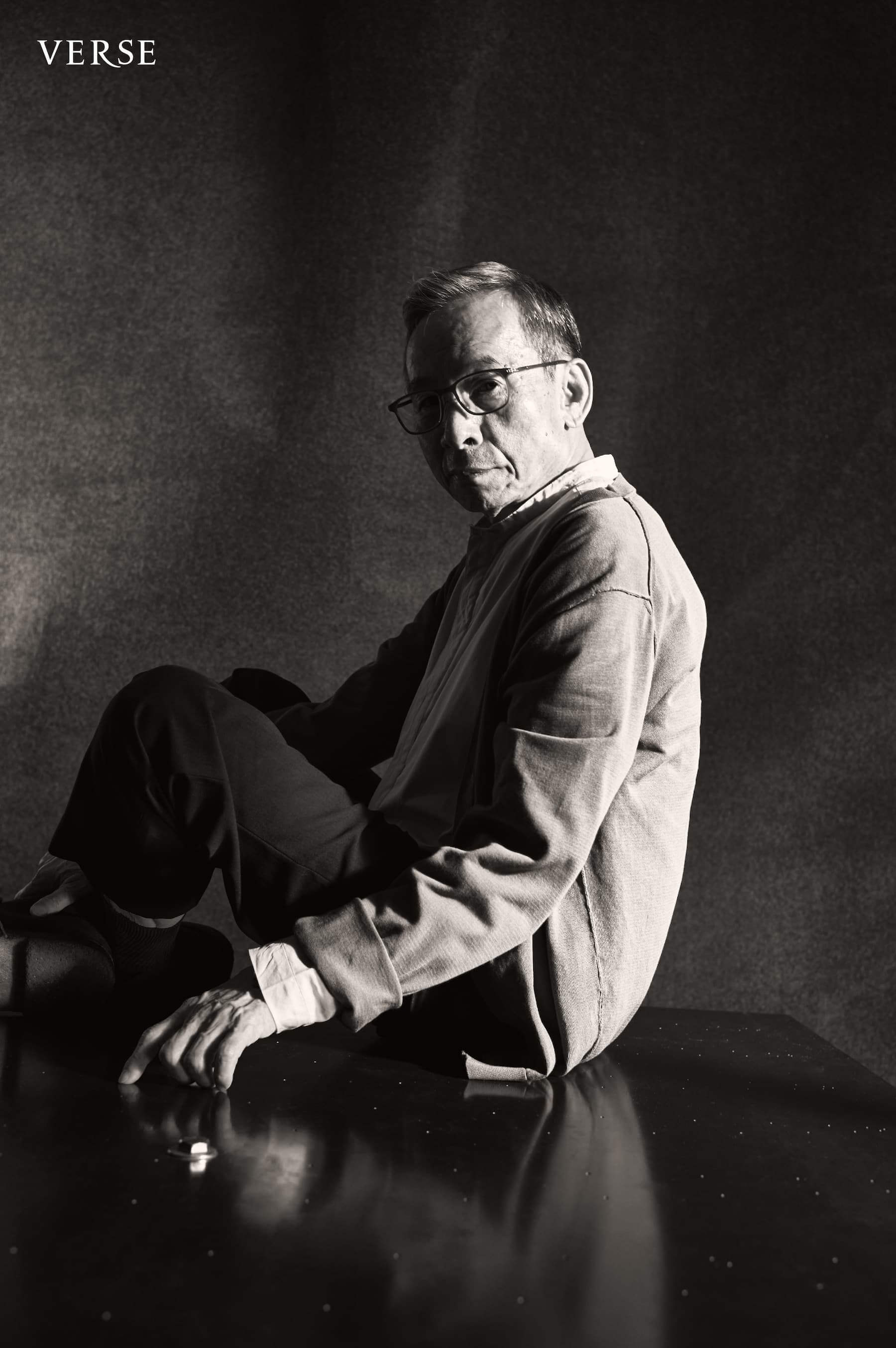

導演吳念真。(白色亨利領襯衫、雙色粗針織開襟衫—COS、黑色西裝褲—APUJAN)

吳念真的確是台灣最會講故事的人,而且沒有人可以像他一樣用各種方式「講」出來:文字創作、歌詞創作、電視節目主持、電影導演(和主演)、廣告導演、劇場導演,或者,用他深受大家喜愛的「聲音」。吳導的故事魅力在於一方面有文學性的想像與意境,另一方面又是如此充滿庶民感,彷彿是在大樹下娓娓說給眾人聽——而這他正是如此聽故事長大的。對於這位國民作家/導演來說,這一切的祕密是:「你對所寫的東西要有感情,不要沒感情就去寫,那寫不出個屁來。」

VERSE(以下簡稱V):今天想從頭談談您的創作之路。您曾不只一次提及小時候成長的「大粗坑」影響您對人情的理解,在童年時期,對於閱讀的興趣又是怎麼開始的?

吳念真(以下簡稱吳):我從小就不喜歡玩小孩子的遊戲,因為我很矮,在旁邊看彈珠、尪仔標還行,但打躲避球一定輸。可能以前爸爸常為了打牌跟媽媽吵架的關係,「輸贏」這件事總讓我不太舒服。後來有朋友說「獅子座不喜歡輸」,我就是獅子座。

不玩那些遊戲,就找了另一件覺得比較驕傲的事情。小學三年級,村裡的長輩訓練我幫人家寫信,過程中開始在書信、報紙上讀到一些課本裡面沒有的文字;這樣一來,在學校寫造句、作文就會被老師特別關注。

我到現在還記得,當時大概是在某本書、雜誌或是報紙上讀到的,覺得很漂亮,就寫了一句「太陽出來了,他盛著一臉笑靨為你剪綵」,但課本裡還沒有學到「靨」這個字,老師就逼問我:你從哪裡抄的?他覺得我跟別人不一樣。後來老師訓練大家寫作文,就只有我沒有題目,喜歡寫什麼都可以。在學校寫出一點成績,在村裡又幫人寫信,慢慢地寫字就變成我的驕傲。

那時候就很愛看書。我們住的那個山上,小學只到三年級,四年級就要到山下的分校去念書。住在山上教課的老師很可憐,都會帶一堆書,我就跟他們借來看,記得有皇冠出版的《文壇》,好大一本;我爸爸是受日本教育,看的都是日文小說,我看不懂,也拿來亂看,有時候還會被爸爸揍,因為插圖很sexy。小學四、五年級,放學都要走一個多小時的山路回家,沿路就把昨天看到的文章、今天報紙上寫了什麼講給同學聽,大家都聽得很開心。

V:您曾在訪問中提到,兒時學寫信、讀報的經驗,讓您意識到「將知識作為奉獻」是一件很重要的事情。

吳:我覺得教我寫信的那個人真的很棒。他會跟我講說:阿伯有一天會老、會死掉,到時就沒有人幫忙寫信了,所以阿伯希望你學著幫大家寫信。小時候不會覺得這有什麼特別,長大一點才發現,就因為他認識字,所以願意幫大家做這些事——最重要的是,他還知道要傳承,這很不容易。傳承的過程也是在「幫別人的忙」,這影響我很深。

其實我是一個很懶的人,七十幾歲了,多希望每天可以拿一本書,坐著一直看,多逍遙,但到現在事情還是一直來。回溯人生,覺得人家來找就不好拒絕、要去幫人家做什麼⋯⋯這真的影響我很大,一直到現在都是。

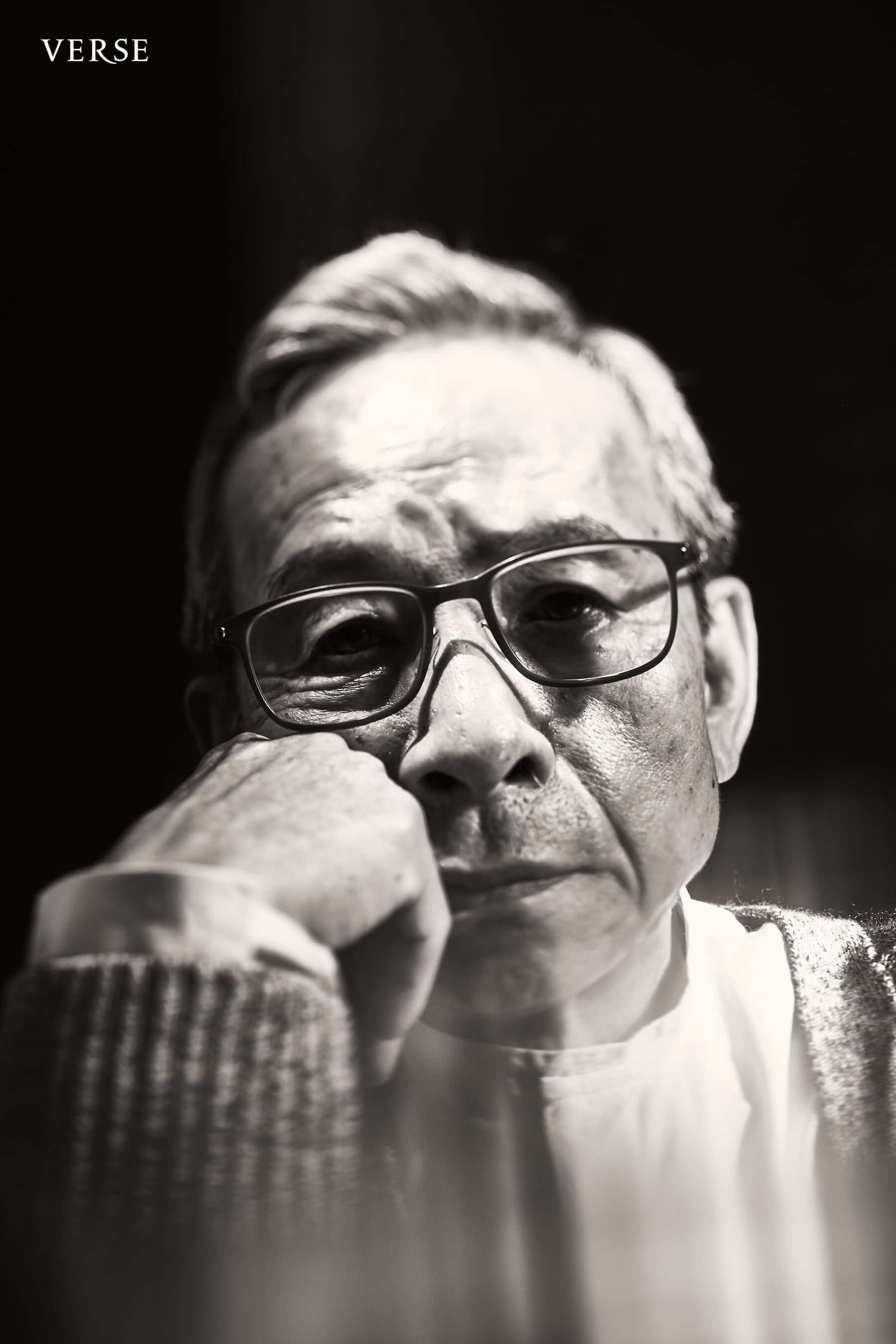

(細白條紋襯衫/鐵灰色開襟衫/雙摺西裝褲—peter wu)

V:您的作品,不論散文、小說、劇本,既能抓住庶民的語言,但又有一定的文學性,這有受到這些少年時期聽故事經驗的影響嗎?

吳:我一直認為文學性、藝術性都是別人說的。作為一個寫字的人,我從來沒有想過,我的文字是不是有文學性、藝術性。

我想告訴人家一件事、想講一個故事給大家聽,不管是寫小說還是寫劇本,永遠是希望多數人都能看得懂、聽得懂。我可以去讀那些不容易去讀的,年輕時也看杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky)、福樓拜(Gustave Flaubert)……但自己在寫作的時候,會覺得不要寫文字結構那麼複雜,整句話看兩、三次才能讀得懂的東西,應該要像是坐在樹下講故事給人家聽一樣。

以前在樹下講故事給我們聽的大人其實都沒有念什麼書,但講出來的東西都很精彩,事後回想,那簡直是一篇篇精彩的庶民生命史。比如說爸爸當過日本兵的朋友,二戰時被派去馬來西亞,遇到沉船、又被美國兵抓到……那些故事比課本、小說好看太多了。我也希望我的創作能用那種語調,所以我寫出來的東西,從來沒有去想它是不是有文學性、藝術性。

V:從看書、聽故事到自己開始創作,這個起源是怎麼開始的?

吳:小學老師覺得我的作文寫得不錯,就幫忙投稿登在《國語日報》上、要我參加「全省兒童作文比賽」等。對我來講,自己寫的字被印成鉛字,這件事是很偉大的,所以會想要主動投稿。

我17歲第一篇投稿的文章,是寫找工作被騙的經過,登在《聯合報》上。收到稿費,發現比薪水還多,覺得這樣在台北的生活好像可以過得好一點,就一直寫、一直寫,然後一直被退,被退稿的比例差不多有75%。

V:在寫作初期,會想去琢磨寫作技巧,想辦法更容易被刊登嗎?

吳:不會,只是覺得不能寫得太悲慘,一定會被《中央日報》退稿。差不多同個時期,也看到司馬中原、朱西甯等外省作家,到了當兵才接觸到黃春明,他出版了第一本短篇小說集《鑼》,接著又有《莎喲娜啦‧再見》,那時候真的覺得我的寫作被導引了。

當然不可能像黃春明那麼厲害,不是學他的筆調,而是學怎麼去講故事。讀到黃春明我才意識到,隔壁的歐巴桑也有她們的故事,小時候不就聽了那麼多嗎?我也可以去講另一個歐巴桑、另一個村子發生的事情,寫作的動力就來了。

還有陳映真,記得有一次他剛被關出來,寫了一篇小說,竟然刊登在一個美術雜誌上。我都還記得那一篇文章叫做〈賀大哥〉,我看到哭,還寫了一封信去雜誌社,希望陳映真先生看到。以前常常做這種事,像是在報紙上讀到七等生的文章,覺得很感動,我也寫了一封信寄到報社,請他轉寄。無法當面說我的感謝,那就寫一封信吧。

V:1979年的電影《香火》是您參與創作的第一個劇本,當時怎麼有這個機緣參與電影?

吳:當時中央電影公司(以下簡稱中影)正在進行「本省人也是中國人」的宣傳,導演徐進良要拍一部戲,原本找的編劇他不是很滿意,徐進良的太太常常看報章雜誌,就建議他要不要找年輕一點的人來寫寫看。所以才找了我、寫散文的林清玄、寫報導文學的徐銘磻,三個人一起去寫劇本。

其實寫的過程中,就知道它有一點宣傳的味道,但那時候剛好開始對電影有點興趣,常常會去「台映試片室」,大家湊一湊人頭,一個人出20塊、30塊,擠在那邊看電影。當時看了一些很棒的片,像是義大利經典電影《單車失竊記》,實在給我太大的震撼,裡面很多片段都跟我的生命經驗有所重疊。

以前爸爸做礦工老是被石頭壓到,沒辦法工作,在生活最困難的時候,媽媽就會去相命,電影裡面也是這樣。或是男主角腳踏車丟了之後,就跑到餐廳裡面,叫一頓最好吃的——這個我也經歷過,爸爸要湊錢帶我看病,到當鋪去當錶,他開的價格當鋪不接受,我爸爸就大罵:「我不是乞丐,是要當東西、不是來借錢!」乾脆不當了,直接帶我去麵店吃晚餐,竟然叫最貴的什錦麵,是一種「欲死嘛愛食乎飽」的感覺。

當初覺得很感動的是,我透過影像看到一個歐洲國家在戰後的貧窮,竟然跟我們的貧窮那麼相像——後來我自己解釋,因為那都是人的生活。所以當時想,如果有機會參與電影,我要去講台灣平民生活的故事。

現在回溯起來,《香火》其實拍得不是很成功,但因為當初充滿熱情,很想知道文字變成影像會是怎麼樣,就很認真把它寫出來;後來還把劇本改編成小說,另外兩個人很忙,我就幫他們改,也因為這樣,中影覺得我滿耐用的,問我要不要進公司。

V:您所經歷的1970到1980年代,是台灣政治、社會變遷最劇烈的時候,對於一個有創作理想的年輕人來說,是不是也受到很大的衝擊?

吳:有一陣子,我不太喜歡「台灣新電影」這個名詞。台灣電影沒有新過,因為觀眾沒有變,觀眾還是八點檔的觀眾,現在還是一樣。

法國的電影有新浪潮,是因為整個社會都在改變,它推使創作也往前。台灣的改變只是局部,例如開始有黨外勢力、有人唱自己的歌,這一群人來來去去,彼此都認識、變成朋友。可以感受到,大家聚在一起,好像正朝著另外一個角度在移動,但並不知道那具體是什麼,就傻傻地一起試試看。

比如說,試著騙中影:有一年中影在製片廠弄了一個恐龍展,過年期間整個爆滿,生意好到不行;開工第一天,中影總經理明驥說:「我們要不要來拍恐龍電影?」大家聽到快瘋掉,怎麼可能!恐龍道具根本不能動,怎麼拍電影?結果小野(李遠)竟然說可以。開完會,我罵他神經病,他說:「沒關係,先把預算騙下來。」然後他就開始寫故事大綱,還要跟台灣經濟發展的階段有關:從打赤腳、騎腳踏車、摩托車到開汽車……胡說八道,沒想到真的過了。

講好了預算,找來四個導演,一人拍一段,每一段時空不太一樣,就是《光陰的故事》。所以電影第一段才會有導演陶德辰拍小孩子作夢,夢見進入恐龍世界。電影上映之後,中影長官快瘋掉,覺得被騙了,還好票房還不錯,他們也就接受了。

當時大學生以不看國片為榮,看國片等於沒有水準,西片即便看不懂也要看。我提議要拍《兒子的大玩偶》,是因為黃春明大家都認識,也想如果改編「文學作品」,或許大家衝著這四個字會進來看電影。我們挑的作品也都是比較有趣的,例如《蘋果的滋味》的情節其實是很具商業性的。

V:當你看到文學改編電影可以感染到那麼多人,會因此感覺到大眾媒體的力量嗎?

吳:那時候對群眾還是有疑問的,因為其他人也拍了很多文學改編的電影,但票房都不是非常好。不過我們當時覺得,如果一件事情媒體能夠支持,它是會改變的,國民黨當初要禁《兒子的大玩偶》,《聯合報》記者楊士琪寫了一篇文章、時任《中國時報》編輯的陳雨航也寫,好多人都寫;報紙媒體開始支持電影本身,而不是中影的意志,那就有一點改變。

也因為媒體的力量,電影得到免費宣傳,《兒子的大玩偶》票房好得不得了。我到現在都還記得那個畫面:禮拜六我在中影值班,下午2點半我到戲院一看,人山人海。我兒子那時候剛長牙齒,拉肚子要去醫院,我跟太太說,我先去看看票房再載妳去。看完很高興,回過頭就看到太太躲在成都路的巷子旁邊照顧小孩子,我覺得好心酸,我這個爸爸怎麼當的,電影有比兒子重要嗎?很多複雜的感覺。

我到現在還是覺得,當年不是整個社會,只是有一群人、有一種講不出來的夢想,想改變什麼,剛好天時地利人和,就往那邊走。整個社會有沒有改變?其實還沒有。或者也許改變了,但沒有我們想像得那麼快,即便現在為止也還沒有什麼改變,文化的轉變一定是經濟發展到某種程度之後才跟著走。

V:再談談您的電影創作,為什麼在《多桑》、《太平.天國》之後就沒有繼續當導演拍電影了?

吳:我當導演是很意外的事情,應該說—我從來沒有想過當導演,只想當一個很盡責的編劇。我很喜歡跟那些人一起工作,當時接觸到的幾個導演,雖然平常也會一起講一堆幹話,但他們每次拍出來的東西,都會讓你覺得很厲害,我不必做這個。導演是很崇高的,不是我能力所及的行業。

會拍《多桑》是因為我爸爸在1990年死掉,那年他大概62歲。礦工老了都會有職業病「矽肺」,我爸爸最後是從加護病房開窗跳下去。對我來說,那種痛是別人沒辦法理解的,而且我是長子,要去安排所有後事,全部的事情處理完,才開始去傷心、去回想跟爸爸之間的關係。

我想人都是這樣,很悲傷的時候回想起的都是好笑的事。我爸爸是受日本教育的,一生受到很多文化衝擊,基本上是歷史的孤兒,也因為這樣,跟他之間有很多好玩的對話。記得我初中畢業、要來台北工作之前,他跟我講兩句話:「欲做牛,毋驚無犁通拖。」意思是說去吧,沒關係;第二句是說:「書念再多也不一定有用,像我們あ、い、う、え、お,一暝去抵著ㄅ、ㄆ、ㄇ。」大家都說《多桑》是拍我爸爸的故事,其實不是,我想講的是受日本教育的那一代人,跟下一代之間的隔閡。

講這些故事給朋友聽,他們問我要不要寫下來,我寫完之後問侯孝賢要不要拍,他看一看跟我說:「自己的爸爸自己拍。」因為也有人有興趣出資,我想就把它拍下來吧,才開始當導演。我還問侯孝賢:「如果拍一拍不會怎麼辦?」他說:「朋友再跳下來幫忙就好。」就這樣就很勇敢地拍下去。

V:拍完有愛上當導演這件事情嗎?

吳:沒有。我知道很多人去看《多桑》、片商很開心,這很好,但過程太累了,當導演花在行政上的力氣比藝術創作更多。我選蔡振南當男主角,開拍前一個禮拜他吸毒被抓,片商的壓力都來了,根本沒有辦法去享受拍片的樂趣。以前人家說,如果電影賣座,導演會有一大筆獎金,結果最後我收到的報表上寫「break even」(損益兩平),什麼都沒有,影展還要自費去參加。

我從來沒有想過馬上要拍下一部電影,反而是後來去參加影展,我說希望透過電影,讓全世界知道有個地方叫做台灣,那裡住了什麼樣的人、他們的歷史、對未來的期待是什麼……比起小說,電影要賣到世界上去比較容易。國外的人就接著問我下一個計畫,他們說有理想、有credit就應該繼續拍。

第三部《太平天國》是威尼斯影展的競賽片,而且是首演;參展結束之後,我和太太在義大利幾個城市走了幾天,發現戲院裡都沒有義大利電影了。他們說全世界都被好萊塢打得亂七八糟,而且歐盟慢慢形成,有更多跨國的合作。我想一想,不只義大利,德國、法國好像都沒有讓你眼睛一亮的電影了,如果是這樣,台灣根本沒有什麼機會。

從《悲情城市》去參加影展的時候,就已經慢慢有中國大陸的壓力。當時第一天升國旗,他們去抗議,義大利換上聯合國的旗幟,他們又說台灣不是聯合國會員,最後只豎了一根空空的旗竿。後來《太平天國》參展,二話不說就是一根空旗竿,這也是義大利人很可愛的地方,因為記者就會因此問問題,至少還有一個小新聞。

《太平天國》沒有像《多桑》那麼賣座,《多桑》在日本賣出版權,歐洲也陸續賣了一些地方,《太平天國》連日本都沒有,而且遇到背後兩家公司吵架,到最後連宣傳都要靠自己。當時拍電影,如果只靠單一的台灣市場,要把錢賺回來給投資者,真的很難。我這一輩子最怕欠人家人情,小時候常被爸爸媽媽叫去借錢,借怕了,所以不想要再欠人家。

V:剛剛講到好萊塢對各國電影的影響,這幾年台灣電影好像有一些改變,國片類型更加多元,也包括台劇,導演怎麼看?

吳:如果不在電影院,而是另外一種平台,或許有一點機會,但它是不是一個新的開始,我覺得可以想一想。每年只要金馬獎前後,報紙還不是在講國片起飛,飛了二、三十年也沒飛起來。

現在反而覺得,跟所謂「台灣新電影」那些導演比起來,現在創作力真的很弱,包含講故事的方式和題材,或者說,有沒有去思考跟觀眾的連結。我這樣一講,大家就覺得太商業化了,但如果電影是要藝術化,那我沒話講。

因為市場改變加上各方面因素,後來我想就不要再拍電影了,但接觸到劇團的時候,覺得劇場這個形式倒是可以試試看。

V:導演是怎麼開始接觸舞台劇的?

吳:這個過程滿好笑的。我知道柯一正有參加綠光劇團,但沒有特別去理會,因為行業不一樣,我根本不懂。有時候去看綠光劇團的戲,遇到其他劇團的人來握手聊天,都會請我去看他們的演出,我第一個感覺是:為什麼看戲的永遠都是這群人?

大家都覺得劇團生存很困難,每個人都很貧窮,演戲這件事情好像沒有要求報酬,這跟我的想法是相違背的。戲院、劇院位置那麼多,就是要讓它坐滿。

後來認識李美國(李永豐)和其他綠光劇團的成員,有一天在家裡聊到劇團,我說:「你們為什麼不把觀眾群做大?」他們一聽,都用奇怪眼神看著我說:「每個人都想啊,但不曉得怎麼做大。」我覺得其實把故事弄通俗一點就好。四、五歲的時候,我阿公就會背著我走路到九份看「新劇」,我都還記得是演廖添丁的故事,台上的窗戶還會有火衝出來。如果我阿公不認識字都會去看新劇,那為什麼現在反而沒有人去看舞台劇?可見是戲跟觀眾的距離被拉開了,現在我們是不是可以再把從不看舞台劇的觀眾拉進劇場。他們說:「那麼有想法,你厲害,你要不要試試看?」

我那時候剛好有一個想法,有點像是山田洋次導演的《男人真命苦》,可以發展成單元劇的形式,是《人間條件》最早的架構,原本要拿去電視台談,談一談覺得預算太低了、很失望。我分享給劇團的朋友,他們覺得滿有趣的,要我寫成劇本,我說還沒有想到故事,劇團就找了一個打字很快的女孩子來幫忙整理,我再把對白寫好。完成之後,又跑來問我要不要當導演,我說舞台劇我不會,他們說沒關係,你不會我們會——跟那時候拍《多桑》一樣——就開始第一部舞台劇《人間條件》。

《人間條件》首演還沒有大賣,後來重演的票房更好,代表口碑擴散出去了。因為這樣,過沒多久他們就問我要不要接著做,寫第二個劇本的時候,乾脆就叫《人間條件2》,變成一個系列。

V:對您來說,舞台劇跟其他媒介比起來有什麼獨特的魅力?

吳:電影一丟出去,全台灣到處都在演,也不曉得觀眾的回饋是怎麼樣。舞台劇演出的時候,你從側台、從monitor都可以感覺到全場鴉雀無聲的時刻,特別是自己當演員的時候,人跟人那麼近,聽到他們啜泣的聲音,就可以知道作用正在發生,這是第一點。

第二點,我發現舞台劇的演員才叫表演,情緒要全滿,眼淚流出來是看得見的,很難假裝,要不然觀眾馬上會識破。我常常跟演員講,今天一起演戲,如果對手演員的身體、情緒管理不好,氣勢很弱,你也要把情緒降下來,才能互相配合,要不然很難看;再來,對方犯錯你不但不能嘲笑,而且要馬上補上來,這樣才會完美。我覺得這太有趣了,完全符合我對人之間相處的期待,就像大粗坑那些人一樣,是真情相待。

劇團的工作時間很長,人跟人之間會慢慢沒有距離,變成一群人、掏心掏肺在完成一件事,這不是我們所期待的烏托邦世界嗎?拍廣告一天、兩天就結束了,連再見也不會覺得憂傷,舞台劇不一樣,結束會很捨不得。

V:今年《清明時節》第四度上演,導演為什麼特別喜歡這個故事?

吳:寫完《人間條件2》、《人間條件3》之後覺得自己好累。想設計另外一個系列,改編台灣的文學作品,不管作者是本省還是外省,只要是寫台灣這個地方的作品都可以。

後來討論,我說我想改編的小說太多了,要不要先從鄭清文開始,因為他的作品是用冰山式的寫法,下面有很多東西可以挖,改編比較容易。我原本的意思,是希望讓一些年輕導演、編劇,有小說作為基礎去改編,結果開會到最後,他們說小說還是我最理解,所以我又多了一個任務。

《清明時節》其實是來自鄭清文的〈清明時節〉和〈苦瓜〉兩篇小說,我都只用了一點點。我在看小說的時候,有很多膨脹出來的東西,比如加入了一個爸爸的角色。戲裡面小三的爸爸,是鄉鎮上的老師,還是那對夫妻結婚時的證婚人,結果女兒變成人家的小三。在還很封閉的民國五十幾年,真的是事情大條了。我同時會想,這個爸爸對女兒的看法會是怎麼樣?如果你是父親,會去怎麼勸女兒?很多東西在裡面,劈哩啪啦、越改編越多。

因為《清明時節》是談外遇的主題,這在婚姻裡面是很奇怪的東西,我以前常常跟朋友說人是情感的動物——這不能跟太太講——雖然有婚姻制度的約制,但你沒辦法阻擋他腦袋裡面想什麼,即便沒有行動,腦袋裡面的精神戀愛,算不算出軌?我覺得算。如果是這樣,那我們常常都在出軌,很想跟某個人接近、短暫地愛上誰,每個人都會有,所以是個有趣的題目。

有時候擔心觀眾會害怕「文學」,我就在裡面加一些通俗的、有樂趣的東西,所以寫了「調解委員會」:一群流氓要幫人解決外遇的問題,就像現在,很多人根本不知道發生什麼事就來攻擊、評斷。婚姻其實是兩個人之間的事,其他人無可置喙,但大家還是會用自己的判斷去給意見、甚至當法官,我覺得這很有意思,就寫出來。

鄭清文是我很尊敬的長輩,記得我在報紙上發表了兩、三篇小說之後,他竟然寫了一篇評論,去關注一個二十多歲的小孩寫的作品。後來認識他,是個很和善的老先生,我也有說我要改編他的作品,他是接受的。

V:導演寫過這麼多劇本,有沒有哪個劇本是您特別喜歡,或是特別有連結的?

吳:《戀戀風塵》。那本來只是年輕時候的一段記憶。我講給侯孝賢他們聽,他想要拍成電影,我心裡面想完蛋了,你要在我家討論劇本,我太太還在旁邊聽我以前去愛上誰的故事,太狠了吧。

《戀戀風塵》有很多真實的、自己曾經想像過的美好,到最後已經弄不清真假了,宣傳又講說是吳念真的故事,講到最後都覺得很累……但我滿珍惜那個東西,因為它也是代表了台灣的一段歷史:有一群在初中或小學畢業就到城市來謀生的小孩子,他們之間的情誼是我很喜歡的,就當作留下一點紀錄吧。

那個年代到台北來工作,如果在9月、10月,看到汽車修理店、摩托車店、麵攤,有一個傢伙頭髮剛剛長出來、光光的,一看就知道是今年剛畢業的;到冬天更容易辨識,剛到台北還沒有錢買衣服,就穿著初中的夾克,通常是深藍色的,衣服上繡的名字都會拿掉。有時候碰到就會問:「你是不是今年剛畢業?」「對啊。」「你哪裡來的?」有的說嘉義、有的說宜蘭,那是一個島內移民的高潮期,後來這一群人很多都變成很厲害的老闆。

V:從劇本、音樂、電影到主持,導演幾乎是全能,是怎麼樣悠遊在不同的創作媒介?

吳:他們說我斜槓——我跟你講,斜槓就是因為什麼都不會,所以什麼都去試試看。像寫歌詞,以前電影劇本寫完就問我「要不要順便寫歌詞?」我說我不會,他們就說:「兩、三萬字都在寫,寫這一百多字有這麼難嗎?」我也就寫了。

拍完《桂花巷》,電影最後要有一首歌講這個女人的一生,我心裡想說:如果人的一生可以用一首歌唱完,為什麼要拍兩個小時的電影?〈一樣的月光〉也是,《搭錯車》的監製柯一正打電話來說:中間有一個十幾分鐘的歌舞橋段,需要一首歌講時代變換,你趕快寫一寫。

其實真的沒有「悠遊」,我從來沒有計畫要做什麼,都是中間有一些機緣,就踩上去了,或是現實逼使你,必須要做。從小就沒有基礎跟本錢讓你決定要幹什麼,我一輩子最想做的是醫生,礦區最缺的是醫生,我覺得醫生很了不起。我初中畢業到台北來工作,兩年沒有念書,怎麼去考醫科,只好認了。之後去當兵,退伍前覺得自己好像什麼行業都待過,但什麼都不會,還是念大學比較快,而且要選畢業之後馬上可以工作的,所以填了商學院的科系,讀輔仁大學夜間部會計學系。

V:有沒有哪一種創作形式,是導演私心最喜愛?

吳:還是寫作吧,因為那是最單純、最不會欠人情的,也不必勞師動眾,成敗自行負責。以前寫在紙上還會浪費資源,現在用電腦打字不會了,但沒有時間,年紀也大了。小朋友閱讀的習慣都不太一樣了,他們的世代,有他們的想法;每個世代有自己的風景跟他們的憂苦,我們已經沒辦法去介入了。

我前幾天去清華大學,他們本來想找我當駐校藝術家,我說我沒有那個美國時間。後來做了一個寫作工作坊,我說先讓他們交作品出來,不管是寫散文、報導文學,任何形式都可以,先過濾出二十幾個人之後,再過來上課。看下來,其實跟我們年輕的時候一樣,文字很會用,但其實沒有寫出什麼東西來,不過也不能罵,只能去鼓勵他們,當然也會看到一、兩個好厲害的人在裡面。

V:去教寫作課,導演給他們的第一課會是什麼?

吳:你對所寫的東西要有感情,不要沒感情就去寫,那寫不出個屁來,不管是疑惑、不捨、哀憐、震懾都可以,起碼要寫出感情來。

V:吳導現在七十幾歲了,您接下來還想說什麼樣的故事?

吳:我現在寫《人間條件8》,一個家庭、三個世代之間的關係,今年底會演。

最主要是講我們這一代,我們是很奇怪的一代,經歷過台灣最窮苦和最富有、管制最嚴格和最自由的時候,可是並不知道腦袋裡面有某些東西還是被拘束的。我們到這樣的年歲,還是期望被聆聽、被尊重、被需要,但是這三件事情很難,我要寫他的負擔。中間兒子那一代,在中國大陸做生意、來來去去,還有孫子那一代,一邊吃飯一邊滑手機,動不動就開始rap。

主人翁這個老人希望被需要,整天想著如果有一筆錢可以留給兒孫,他們一定會對我很尊敬,只能天天買威力彩,沒想到有一天真的中獎了——到這裡正式進入嚴肅主題,他怕11億花不完,留給繼承人要扣很多遺產稅,所以決定讓兒子去領。這時候太太說:「那我是什麼?」媳婦也跳出來說:「那孫子怎麼辦?」這就造成世代之間的衝擊,變成家庭裡的一件大事情。

V:導演對世代之間的問題感觸很深。

吳:沒錯。尤其我們這一代真的很麻煩,每個當老闆的都說要交給兒子,開會又坐在那邊意見一堆。我有次罵他們說:欸你要交給兒子,就讓他去承擔成敗,你又當著員工的面罵你兒子笨蛋,那他們不是每天跟一個笨蛋老闆工作嗎?我要是你兒子,我就跟你翻臉。

年輕世代是非常現實的,而且觀念隨時在改變,這也有個好處,不拘泥。我每次退出小學、大學的聊天群組,他們又把我拉進去,裡面一群七十幾歲的歐吉桑,天天傳一些亂七八糟的東西,他們會拘泥在那裡面。年輕人今天看一看明天就跳開了,把它當作一種交際,或是打屁、哈啦的話題,我覺得他們比較健康。

PROFILE |吳念真

影視導演、編劇、演員、作詞人及作家,現任綠光創藝董事長。首位四金(金曲 / 金鐘 / 金馬 / 金鼎)全滿貫得主,被封為「台灣最會說故事的歐吉桑」。2001年加入綠光劇團,創作《人間條件》系列至今已經上演近四百個場次。劇本貼近一般國民真實生活,劇情樸實真誠,成功吸引從未觀賞過舞台劇的觀眾走進劇場。

PHOTOGARPHY ASSISTANT by 呂仲凱、廖芷庭、鄭鈺錡

MAKE UP by Eddi Hsu、HAIR by Fran Lin、STYLE by Kris Lin

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》019封面故事「文化如何創新?」,更多關於台灣文化創新的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。