觀看生命醜陋實相:從李滄東《薄荷糖》到《綠洲》的人生晦暗與微光

李滄東要探索的,是藏在人們心中最原始的生命欲望,卻以不留餘地的碰撞和毀滅,將人的處境推到極限,鍊出純淨而嚴苛的意志。

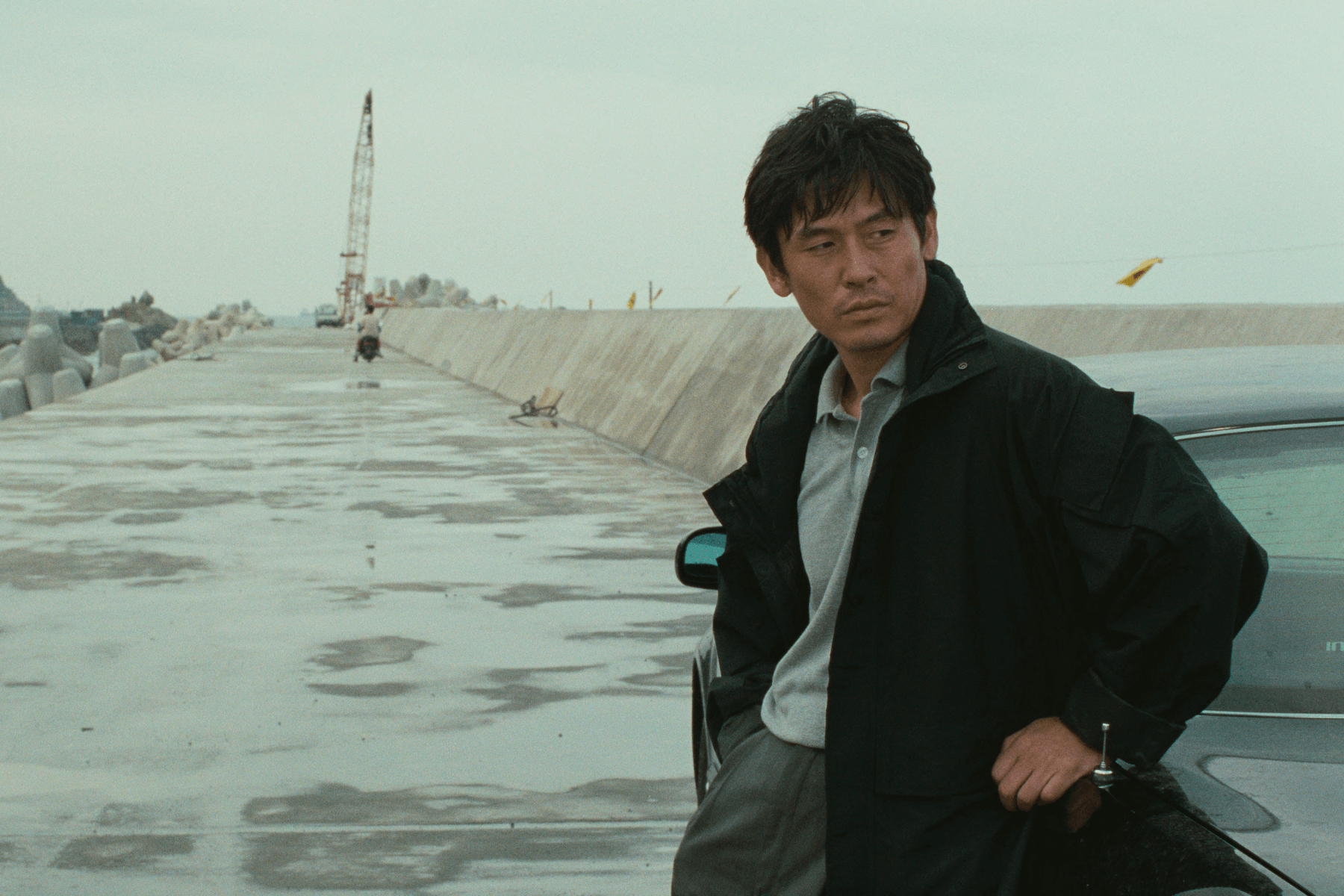

《薄荷糖》劇照。(甲上娛樂提供)

你沒有辦法走出自己的皮膚進到別人的皮膚裡⋯⋯別人的悲劇和你的不同。

─Diane Arbus

黛安.阿布斯(Diane Arbus)拍攝邊緣的、帶有裂痕的人,暗示著這些人被孤立在沒有援救、無法動彈的世界裡。蘇珊.桑塔格認為,阿布斯作品最驚人之處即是「專注於遭難者、不幸者,可是卻不懷有憐憫的意向」。韓國導演李滄東的電影,也是建立在如此一種特許的距離、一種「觀者被要求去看的是真正的他人」的情感上面。

觀看「真正的他人」,像觸摸水而不成為水。我們看不見絕對的立場和說法,也很難將自己的歷史投射其中。李滄東不帶著先行概念去面對種種情境和變化,而是以一種溫柔體貼的內在精神來認知客體(那些身體或精神有傷的邊緣人物)。

《綠魚》(Green Fish,1997)裡行為受到支使、甘心被黑社會所擺佈的末東,愛上了大哥的女人,忠心耿耿但最終慘死。《薄荷糖》(Peppermint Candy,2000)裡曾是一位陰狠警察的永浩,一直在現實的情境中偷渡過去的情境,把自己安置在更好的、已逝的他方,想要把過去的幸福和夢想接引至殘敗的此刻。

《綠洲》(Oasis,2002)裡不停抖動身體的洪中都,代替哥哥坐牢,出獄後卻偷偷照顧當初被哥哥駕車撞死的人——患有重度腦性麻痹的女兒韓恭洙。

他們無論出現在什麼場合,都像瓷器上的一道裂痕,令人感到嫌惡;她常幻想自己是一個正常的女人,能夠和洪中都追逐遊戲。被醜化、被誤解、被遺棄然而卻專注在受困之自由(帶著缺陷的愛與被愛,單向卻體恤的溝通)裡的兩人,試圖以被他人理解為犯罪的、不道德的愛情,來讚美遭到詛咒的人生。

《密陽》(Secret Sunshine,2007)裡的女主角申愛,失去了丈夫和兒子,把感情轉而寄託在宗教上;然而當外在信仰一再破滅,她便從瘋狂的邊界上獲得漸漸清明的意識:嚴酷的現實只會掐緊喉頭,如果選擇活下去便無處可躲。

生存的殘酷

《薄荷糖》從接近地面的位置,仰視一列火車疾駛過橋上的軌道;接著,鏡頭緩緩向下移動,我們看見一個男人臥倒在沙地上,眼眶含淚,他是永浩。他突然站起身,走向河岸邊正在狂歡取樂的人群,他隨著俚俗的音樂亂舞,放聲嘶吼,衝進河裡,又走到鐵軌上。

人群瞥了他一眼:「不要緊,愈是那樣的人,愈不會死」、「下不下來隨便你!我們跳舞吧,不要理他」。冷漠的人群扭動著面孔和肢體,繼續熱舞。僅僅在這一瞬間,永浩像一把殘暴的利刃,決定把自己割裂得不成人形;他張開雙臂,對著迎來的火車大喊:「我想回去!」

要回去哪裡呢?時間究竟能改變什麼、分化什麼?鐵軌向遠處延伸的畫面,穿插在永浩歷經每個生命時程的段落之中;冰冷的軌道被架設在地面上,並行或分岔,無盡無限無從擺脫。如果「靈光」是班雅明所說的「遙遠之物的獨一顯現,雖遠,猶如近在眼前」,那麼人們是不是只能陷溺在靈光必然消逝的悔悟裡軟弱著?如果速度是時間的制域,那麼一切被速度瓦解或建構的靈光,是不是終將通向無終點的他方?

電影《薄荷糖》劇照。主角永浩對著迎面而來的列車,聲嘶力竭吶喊著對生命的叩問。

《薄荷糖》故事開始回溯至年輕永浩剛剛當上警察時,誤以為他的初戀情人順任背叛了他。對此不知情的順任,來到部隊小吃店探望永浩時,讚美他有一雙溫柔的手,他氣憤她竟然可以佯裝清純模樣說這樣的話,出於報復的心態故意摸女服務生的屁股,彷彿在挑釁地表示:「妳確定妳所說的人是我嗎?我也許不是妳想像中的那個人。我可以不是!」順任驚訝於永浩的行徑,匆匆離開。

那個傍晚,永浩在起伏不平的泥地上騎單車繞圓圈,來來回回,哀傷且失神;小吃店裡的客人們唱歌作樂,除了女服務生之外,沒有人察覺他的存在。他騎車繞進店內,仍舊沒有人理睬他。「給我停下!」發瘋似的永浩要求正在玩樂的客人們「全體敬禮」,接著他失控揍人。

直到中年,永浩的生活不斷被現實磨損。某夜他舉起手槍對著一個陌生男人說:「為了殺一個人,我把我剩下的錢拿來買槍。我一個人死太冤枉了!我要在毀掉我人生的人們裡面選一個來殺!不過,到底要殺誰呢?只能選一個人,實在太困難了!」是哪一種憎恨,使得永浩自虐而堅毅地記得所有傷痕?

人的處境無法由自主意識來佈局,「被拋」的念頭時時被引燃,沒有一處是原點。永浩拷打犯人之後,輕聲地問:「你覺得人生是美麗的嗎?你的日記那樣寫。」當時間為他們拉開了一段遙遠距離之後,他們重逢了,永浩不再是警察,但他依然要問:「你還覺得人生是美麗的嗎?」這個問題,像是從未醒覺一般,在永浩的生命裡盤根。

經歷過無數次掌控不了的墮落,永浩才終於發現:許久以前或者許久以後都是令人心碎的一種幻覺,卻比真實的幻覺還要空洞。於是,不被命運垂憐的人開始明白:永遠無法回到特定的空間,因為依附在那裡的時間已不存在。

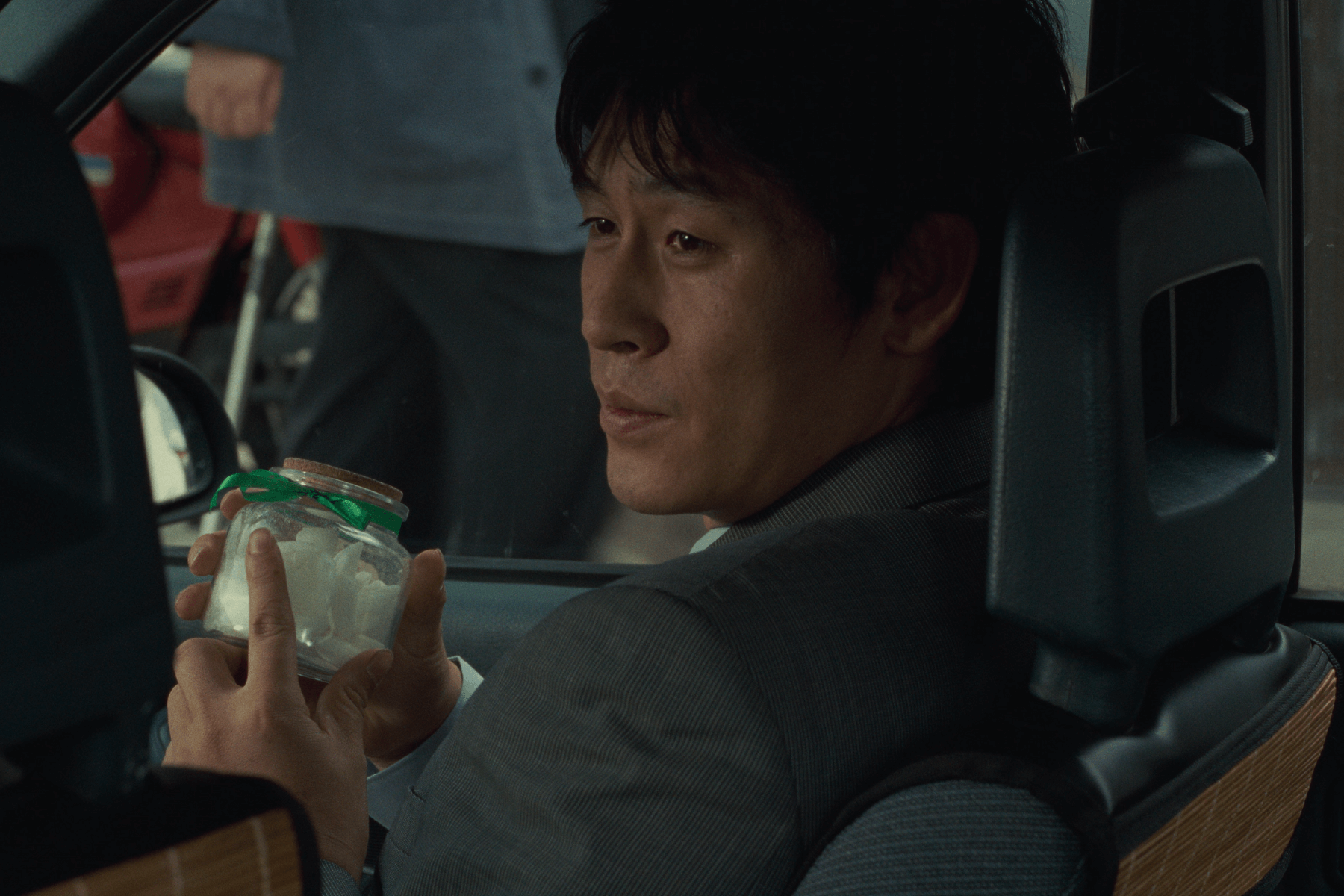

電影《薄荷糖》劇照。主角永浩緊握初戀情人給他的薄荷糖罐。

不只是永浩,李滄東電影裡的其它人物,包括末東、中都、恭洙、和申愛,都面臨了生存的扭曲與不公,各自發展出一種看似在對抗社會的病態行為。

有意識地、努力地生存,於是成為一種殘酷。他們在斷裂之處迷失,不能回返但是也無法向前,與毀滅同在。亞陶(Antonin Artaud)認為,「殘酷」是一種自覺,是生之欲望,是一種嚴格的控制,向那些無可避免之事的屈從。而我認為,生存真正的殘酷是落在一個循環的封閉宇宙之中,沒有人不被時間宰制,沒有死不伴隨生而來。

劈開黑暗的救贖

還沒察覺到苦痛來源的人,尋求神的力量,以為能將未知的光線納入困頓的身體裡。《綠洲》、《薄荷糖》、和《密陽》頻頻出現如此的渴求:「親愛的天父,請救贖可憐的靈魂吧!原諒他的罪過,給予他祝福⋯⋯」、「上帝啊!我感謝您,您的意志支配著我們人類,給予我們今日的糧食⋯⋯」。

李滄東直接將徬徨的人物與牧師、教徒框限在一種對話關係之中,不少評論者認為他是透過電影來譏諷宗教或神的無能和荒誕;但也許他是將人們所信仰的「宗教」,用來指稱人們在無所憑依之際,能夠輕易「向外」覓得力量的對象。宗教的感化力量確實存在,但如果祂成了受難者藉以規避生存疲態與挫折之處,那麼,信仰宗教只是一種光明的逃避路線,人們很難真正因此而獲得救贖。

當一切現實和心理的狀態無法向前推進,那些對神訴說的衷心禱告,輕得像一個遙遠而無心的凝視,反而比不上人的謊言以及陪伴所能夠帶來的安慰。在《綠洲》裡有一幕,恭洙說:「我怕那個黑影!」,中都回應她:「那是塊綠洲啊,為什麼害怕呢?那片黑影只是窗外樹叢所投下的陰影。」「可是,我還是害怕。」「別擔心,我幫妳移開它。」接著,中都胡亂唸誦一連串咒語,但是當恭洙睜開眼睛時,樹影還在那兒;他們胡亂地笑開。

《薄荷糖》裡的永浩來到了一間異地酒館,向陌生女子說:「我來走初戀情人曾經走過的路、來看她曾經看過的海,她淋過的雨我也淋著,我看著的雨她也曾經看過。」陌生女子說:「你把我當作她吧!」「順任,順任⋯⋯」低聲唸了初戀情人的名字,壓抑許久的永浩開始大哭。

《綠洲》的故事後段,中都抱著重度腦性麻痹的恭洙回家,她躺在床上說:「我想和你做愛。」恭洙迎受中都身體的善意貼合時,側過臉凝視房間牆壁上掛著一幅繪有綠洲的圖。此時,她的哥哥嫂嫂突然出現了,誤以為中都闖入家中強暴恭洙。恭洙奮力揮舞著她那具難以傳達任何意義的身體,試圖解釋真相,但卻被視為遭受性侵害之後的驚嚇反應。

一行人將中都押解到了警局,眾人合力閃躲責任並且放棄聽取事實,只想草率地把中都送回監牢。恭洙在一旁流淚,看著什麼話都沒有說的中都被扣上了手銬。此時,牧師前來替中都禱告:「幫他找到回家的路吧!」趁著牧師低頭唸誦禱辭、所有人都鬆懈戒備的空檔片刻,中都快速脫逃,不知去向。

深夜降臨,恭洙被毫不關心自己的哥哥帶回房間,她獨自望向牆上那幅爬滿晃動樹影的綠洲圖。忽然間她聽見窗外一陣嘈雜,但她無法移動身體前去探個究竟,只見綠洲圖上的樹影漸漸消失不見,留下乾淨的一片綠洲。

恭洙明白這是中都攀爬上了窗外的樹,為她除去她所害怕的黑影。中都砍掉所有樹枝之後,才無所牽掛地坐上警車。電影結尾時,恭洙坐在地上掃地,中都的來信寫著,出獄後他要替她買好多東西。

https://www.facebook.com/applauseclassics/posts/348699586931971

在《密陽》裡,喪夫的申愛從首爾逃到了密陽,希望重新開始生活,然而此時她的兒子卻慘遭綁架撕票。兇手最後被逮捕了,但她仍然無法擺脫悲痛。原本不信神的她,透過參加宗教聚會而逐漸開朗了起來,決定寬恕兇手,主動到監獄探望他。申愛詫異地發現,兇手居然也信了上帝,不需要她的原諒,他也已經能夠平靜面對自己所犯下的罪行。

然而,她受不了這個打擊,決意背叛那一視同仁的上帝,於是開始歇斯底里地挑戰身邊所有和上帝有關的人事物,刻意在道德的邊界向天詢問:「祢在看嗎?祢在看嗎?」故事的最後,申愛絕望地來到美容院,卻發現準備替自己剪髮的人恰好是兇手的女兒。她負氣離去,返家坐在家門外,執起剪刀,替自己剪髮,飄下的髪隨著秘密的陽光,散落在院子的一隅。

李滄東說:「我想告訴人們的是,生命的意義不在天上,而是在現實當中,雖然它很醜陋」。不論是逃獄只為了替恭洙除掉樹影的中都,或練習靠自己緩慢的行動來獨立生活的恭洙,還是自己動手剪髮的申愛,都打破了生活的正常框架,從所有束縛中解脫,將內心底層潛伏的殘酷,轉化為反抗乖戾命運的意志力。

還原生命的錯落

李滄東電影裡的受難者,無論是末東、永浩、中都、恭洙、或者申愛,都歷經了層層打擊卻仍然要努力活下去,就像卡繆筆下的薛西弗斯,一生不斷做著一件永遠都不會完成的事:

推動巨石上山,但由於石頭本身的重量,它又會滾落下山;薛西弗斯必須重複一樣的過程。他的命運代表了努力的徒勞與無望,但是當他意識到了苦難的必然和循環,巨石就不再是天神懲罰他的工具,而轉為他徹底知覺自己活著的方式。

藉由某種形式的死亡,我們能夠看到生者不由自主的脆弱舉動,以及他們面對不可逆事實時的頑強意念。我想起夏宇的詩:「有一種絕衰每天都比你的/眼睛先睜開來/長命的絕衰/而其實你痊癒的速度/和草的生長/一樣快」。

無法復返與前行,無法自由地開展意願,李滄東要探索的,是藏在人們心中最原始的生命欲望,卻以不留餘地的碰撞和毀滅,將人的處境推到極限,鍊出純淨而嚴苛的意志。也許,生命的錯落和苦難不全然就是真實生命的樣貌,能劈開黑暗的救贖不來自外在的力量,而是人面對內在與現實的勇氣。

◧ 本文轉載自《放映週報》第152期「電影特寫」,原篇名為:〈天空沒有表層而且不可觸摸─李滄東電影裡的殘酷與救贖〉