從築地魚市場到台灣綜藝團:攝影家沈昭良的台灣「漂流」

台灣的當代攝影擁有怎樣的面貌?這是攝影家沈昭良不停尋思的問題,一次次不懈地投入長時間跨度計畫,以攝影向世界拋出他的探問。

《漂流》。

台灣的當代攝影擁有怎樣的面貌?這是攝影家沈昭良不停尋思的問題。從早期的《映像‧南方澳》、《玉蘭》,跨越17年日本情的《築地魚市場》、深入嘉南平原歌舞團文化的「台灣綜藝團」三部曲,到近期以空間敘事的《不義遺址》、《漂流》,他一次次不懈地投入長時間跨度計畫,以攝影向世界拋出他的探問。

「在嘉義東石白水湖拍照時,在鋒面的第一排前緣,拍完大概30秒,瞬間狂風暴雨,腳架都快被掀走。」2020年夏季,攝影家沈昭良正操作繁複的4×5大片幅底片相機,卻被海岸驟起的暴雨襲擊。當天並不像電影《消失的情人節》敘說著浪漫情節,只有爭搶畫面後的落荒而逃。這張照片,後來成為日本攝影雜誌《Decades》的一款封面。

對於沈昭良,他與所有創作主題的相遇都是因緣際會,他在土地上、在生活中找尋題目,他在凝鍊、重組、架構影像的過程中跨越痛苦,滿足創作者的好奇。他透過攝影現場積累經驗,一次次揹著相機穿梭各地磨礪感官,就像是拍完帶回暗房的底片,必須浸泡在化學藥劑中顯影,才會知道最終的結果。「讓自己浸在現場,那現場就是顯影液,所顯影的不是攝影,是在顯影自己。」

攝影的起點,與日本築地的最初約定

「我沒有想過築地會消失。」2018年10月6日營業時間結束後,擁有83年悠久歷史的築地魚市場關閉,正式搬往新落成的豐洲市場。儘管搬遷與否的聲浪拉鋸許久,沈昭良沒想過重視傳承的日本人真將市場拆遷了,而自己的《築地魚市場》(2010)將成為見證魚市消失的紀錄。

築地是沈昭良的創作起點,也是他第一個長時間跨度的攝影計畫。將時序回溯至1993年,那是他赴日求學第三年,一個12月的積雪冬夜,為了逃離課業和打工壓力的窒息感覺,沈昭良與打工商店的老闆借了一輛貨卡,闖進這座全球最大魚貨批發市場。那時,他想通過現場實際操練,尋找並驗證自己與攝影之間的關係。正是在這段期間,迷茫的他真正確立其創作之路——以攝影作為自己的生涯志業。

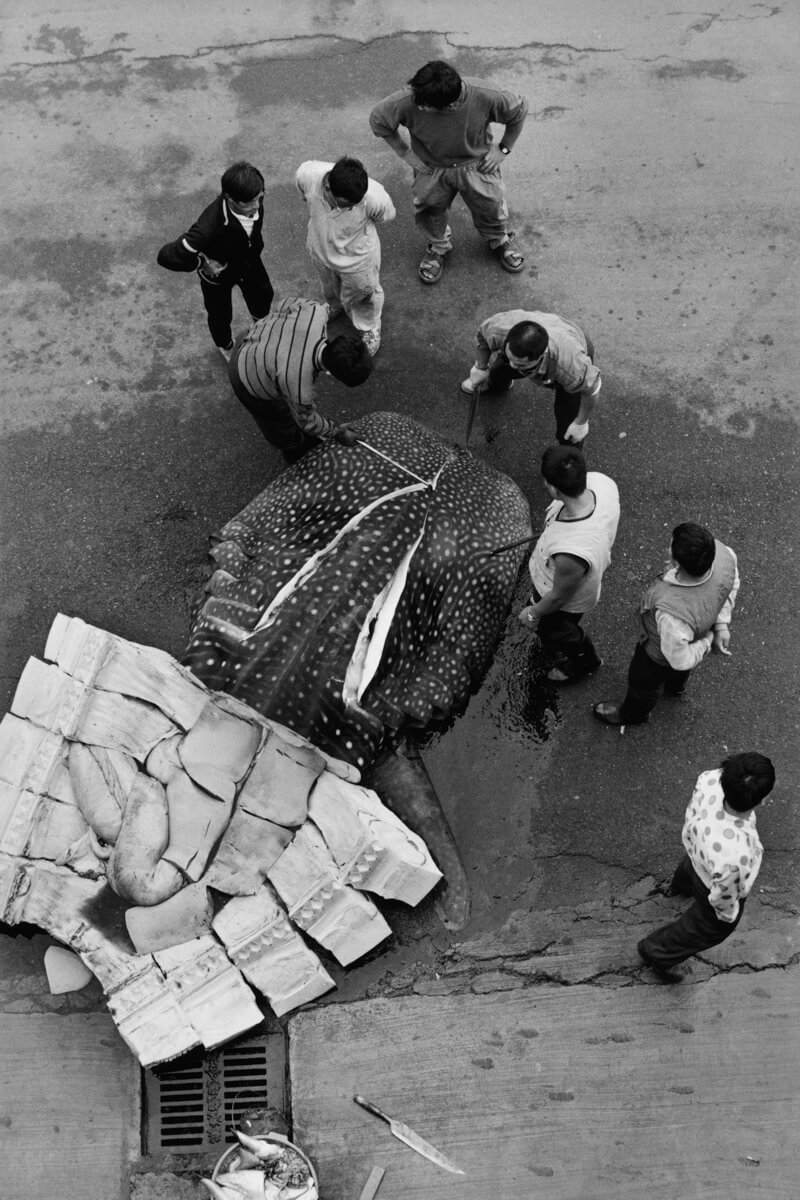

許多人事景象早在拆遷前就已隨時間而迭變。攝影集中,一張1993年的拍賣場景,那時還能恣意走在隅田川邊的拍賣場,成千上百的鮪魚整齊陳置場中,市場工人匆忙穿梭,清晨斜射的陽光從圍著市場的大片塑膠簾縫隙間灑了進來。

《映像.南方澳》(左);《築地魚市場》(右)。

後來為了避免觀光客干擾,拍賣會搬進內部,甚至也不開放參觀了。當影像紀錄的時間跨度拉至五年、十幾年,「時間的流動在影像中看得到,當你在翻頁這些紀錄的過程中,思緒是跟著時間所帶動的青春記憶與時代變化在滾動著。」

並非所有的久別都能重逢,就像沈昭良原以為他作為人、身為創作者的消逝會先於築地市場。「透過攝影,難忘的記憶就能更加明朗清晰。停留在腦海的美好回憶,若有一個具體的介面去支撐那個印象不是很好嗎?」影像所容留下的能量,在人事、物件消散之時,擴散效應相對會更大。「當它消失的時候,好像也變得跟別人有關係了,例如喜歡築地的在地者與外來客,以及重視這文化的人們。」

17年間沈昭良往返台日兩地,就像候鳥一般來回往復,「想將這個起點做一個自己能接受的總結。」他拍匠人、魚貨與人員竄流的魚市現場,他爬上停車場拍俯瞰整個魚市的景觀,也拍海鳥,低空伏過的海鳥牽引著他思鄉愁緒,而鄉愁則出自他對台灣的思念,也是他與攝影、與日本築地作為精神寄託的約定。1995年,沈昭良回到台灣後,立即投入報社工作,同時開啟《映像.南方澳》(2001)創作系列,隨後展開《玉蘭》攝影集(2008)系列,以紀實攝影的實踐,持續沃養日後支持他不斷創作的土壤。

《玉蘭》。

強調攝影者的主觀視角,更具熱度與人情味

在2008年,沈昭良辭去了他長達12年的攝影記者工作,全力投身創作與教學。記者工作的實務經驗豐厚了他的格局與視野,但他希望更加專注在2005年展開「台灣綜藝團」系列的三本攝影集——《STAGE》(2011)、《SINGERS & STAGES》(2013)、《台灣綜藝團》(2016)——在嘉南平原上追尋四下遷徙的康樂隊、歌舞團與舞台車。

數位時代帶動國際交流與台灣攝影創作的轉向,同時間沈昭良也逐漸吸納當代的影像語法,《STAGE》即是題材上的嘗試。「舞台車」是追尋綜藝團時的意外發現,隨即被他納進系列創作軸線,相對他過往手執小相機來回穿梭,《STAGE》選用4×5大型底片相機,在臨晚的夜色中,長曝拍下一台台舞台車散發的魔幻幽光。

「影像中有人的流動,你看不到但你感受得到。」沈昭良強調,《STAGE》不是德國(杜塞道夫學派)那種冷冽的類型學攝影(Deadpan),他拍攝的是人的移動、舞台車隨著人類需求遷徙,其魔幻色彩絢麗中帶有一點惆悵,援引自台灣土地上的庶民社會能量,也讓蘊藏在影像中的溫度蒸蒸上升,「去壓制、對抗那種類型學表現的冷冽、理性,使每張都顯影出一種柔軟的、人性的流動。」

《STAGE》。

《SINGERS & STAGES》攝影集,則進一步將人像與物件兩相對應——歌手作為人的肖像、舞台車作為文化的肖像,各式業種上的關聯,呈現出她們生命狀態歧異、複雜的面貌。而最後發表的《台灣綜藝團》,承繼他過往的古典紀實精神,其中鋼管舞者「小燕子」在影像間穿針引線,她於台前幕後演出之外,婚喪筵慶散去的日常,她也為人妻母。

沈昭良記錄綜藝團的初衷,是想讓被攝者莊嚴地展現自己,「她們在一般刻板印象中是被汙名化的,其實那個行業裡,歌手、鋼管舞者、脫衣舞者是不同表演工作者在做,但是我們不了解,就把她們都視作同類人。」

問他如何看待自身與被攝者的關係,沈昭良解釋,關鍵經常在平等的溝通與交流,有時能成朋友,但不會與所有人都有強烈交集。「生命就是這樣,在某一些階段很密集地交疊,之後我們就因為各種不同的狀態而分開,但是原有的聯繫還是存在的。」

「傳統紀實攝影希望從相對客觀的基礎上去描摩被攝對象,而現代攝影則有一定程度的主觀性或意志上的遂行。」當代轉向的攝影概念不再強調攝影師是客觀現實的見證者,而更主動、積極去彰顯並承認攝影師主觀的視點,及與被攝對象間的距離。三部攝影書由不同視角,透出沈昭良對台灣的關懷與熱度,他與台灣綜藝團共譜了一曲日常悲歡。

《SINGERS & STAGES》。

《台灣綜藝團》。

以「漂流」狀態前行,在無人的空間尋找「在場」

沈昭良提到,他年輕時不會敏銳感知到那些無人的景觀、局部的角落或被遺留的物件,在比較近的作品《不義遺址》(2020)中,他拍攝一系列戒嚴時期,國家傷害人權、各種不義作為曾經發生的歷史現場。「通過曾經關押、刑訊政治犯或思想犯的空間,有可能從其中殘留的一些線索、格局、痕跡,進一步去連結關於那個時代的人權議題。」

就像一幅靜謐的「安康接待室」,呈現斑駁階梯一隅,畫面可能潛藏「接待」過作家柏楊、廣播主持人崔小萍、企業家楊金海及高雄美麗島事件參與者的行跡。「沉默帶有最大的怒吼,」沈昭良將空間攝影的沉靜視作一種巨大的聲音,「當你大聲吼叫時別人不一定聽見,反而在最安靜時別人就聽見了。」他不希望觀者看待刑訊遺址或事件影像時,止步於視覺上的奇觀刺激,他選擇讓照片沉靜,將視覺的渲染力壓低,以空間留白勾起觀者的遐思。

即將完成的《漂流》系列,在議題與地理跨度上更龐大於以往的實踐。沈昭良拍攝全台灣的地景,將具體的人物抽離,只留下一些歷史線索、敘情的意境,延續對白恐人權遺跡的關注、與風雨爭搶嘉義東石港下陷海中的景致⋯⋯他要將過去到現在一直糾結在台灣內部的複雜議題——殖民痕跡、國族認同、族群、冷戰、人權、原住民、生態、環境、能源——像是電影蒙太奇般串接重組,重新書寫。

以歷史為中軸,沈昭良通過純粹的地景敘情回應台灣的過去與未來,甚至將台灣連結到全球脈絡下的「第一島鏈」位置,「找到跟其他國家相仿的發展歷程,作為台灣的比較或參照情境。」面對這些未解、待解或無解,「我們內部有不同的討論甚至紛爭,但是我們一直在這樣的處境下仍持續前進。」

沈昭良認為尋找方向並前進的過程,正是「漂流」的狀態。「從高空上看台灣像一艘船,它藉由些微的動力移動,尋覓其路徑及方向。」攝影家希望賦予這個即將完結的計畫一個不見得明晰,但要懷有願景的結尾。

《不義遺址》。

《漂流》。

「時代會越來越好,好的時代會等待準備好的人。」近年他擔綱Photo ONE台北國際影像藝術節召集人,共同策劃台灣攝影與國際的交流,現正參與「2022 Mattauw大地藝術季」的攝影策展,邀請眾創作者從天空、地面、水中,以全面性的影像書寫探索曾文溪流域。他企圖與公眾「直球對決」,邀請在地群眾真正參與、進入藝術計畫中。沈昭良認為,藝術季並不是純粹為了滿足藝術家的自我展現,他深切期盼能夠與在地居民共同打造出「有觀眾的展演」。

這位長年投注心力於攝影的當代創作者不斷通過影像自我顯影,在生命不同階段,持續以更成熟的狀態,回應更加多元、難以定義的世界。沈昭良坦言,「很享受拍攝的過程,也熱愛最後做總結的時刻,每一次都彷彿重新穿越時空隧道,從海量的資訊中濃縮、再濃縮,重新組構對世界的觀點。」

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》008

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

吳哲夫

曾任《VERSE》編輯。畢業於交大人社系,曾經編輯《傳藝》、《桃園客家》、《文化桃園》等刊物。熱愛攝影、咖啡重度成癮,現在則誤闖出版界田野調查。《PUI PUI 天竺鼠車車》唯一支持西羅摩。