凝望獵食者的夜晚:世界是一場各自尋找獵物的混沌盛宴

獵食者的夜晚開始了。縱紋腹小鴞(chevêche d’Athéna)已經高低參差地尖叫起來。牠們為遍地爆發的開腸剖肚拉開了序幕。

電影《白日夢冒險王》,有一幕即西恩潘演出的攝影師以相機等候野性的雪豹。(圖/《白日夢冒險王》)

西藏野驢是馬的親戚。牠們沒有受過被人馴化這種屈辱,然而,50年前,中國軍隊進軍圖博時,為了取得食糧,曾經大肆屠殺牠們。我們眼前這些野驢就是屠殺的倖存者。我們清楚看見牠們隆凸的前臉、濃密的鬃毛、渾圓的臀部。風在牠們後方渲染出一團塵灰。

野驢就在一百公尺的地方了,木尼葉拿起相機,對準牠們。剎那間,像是遭到猛烈電擊,牠們往西邊衝奔。一塊小石頭滾到了我們腳邊。一道電流貫穿了高原。狂風猛烈地颳將起來,狂奔的野驢揚捲的塵灰裡爆發著光亮,這集體的大馳騁擾動了空中一群群的雪雀,還把一頭狐狸驚得發了瘋也似地亂跑。

生命,死亡,力量,奔逃:美已癲狂。悲傷的口吻。木尼葉說:「原本,我一生的夢想會是:變得澈底隱形。」

我大多數的同類──我呢,是這方面的冠軍──想要的完全相反。我們夢想的是:展現自己。要靠近一頭動物,我們是沒有任何機會了。我們回到泥屋,再也沒花心思把自己隱藏在自然裡。光線漸漸暗了下來,原本直鑽我骨髓的寒冷變得沒那麼凌厲,因為夜晚讓寒冷名正言順了。我闔上小屋的門,理奧燃亮了小瓦斯爐,我想起了一眾動物。動物們正準備開啟一段鮮血與冰霜紛飛的時光。

屋外,獵食者的夜晚開始了。縱紋腹小鴞(chevêche d’Athéna)已經高低參差地尖叫起來。牠們為遍地爆發的開腸剖肚拉開了序幕。動物們各自尋找各自的獵物。狼、猞猁、貂(martre)發動著攻擊,蠻野的盛宴會一路持續到黎明。太陽會終止這一場酣飲暴食。

好運的肉食動物會撐著肚子下去休息,在陽光裡享受昨夜的成果;草食動物呢,則重新開始遊蕩,拔咬幾株草吃,將草轉換成逃跑的能量。牠們註定永遠必須朝地面低垂著頭,一口口咬斷牠們的食糧,決定論(déterminisme)這個沉重的負擔壓彎了牠們的脖子,大腦皮質擠扁在額骨上,牠們沒有能力逃脫大自然這一套將牠們獻上祭壇、成為犧牲的設計。

我們在羊圈裡燒著湯。瓦斯爐發出了低微的嘶吼,創造了熱呼呼的幻象。屋子裡,溫度是攝氏零下十度。我們細數這個星期,我們看見的景象。這些收穫跟土耳其侵略庫德斯坦(Kurdistan)一樣令人激動,但跟後者比起來沒那麼惡劣。說到底,一匹狼突襲一群犛牛,八頭野驢奔逃、頭上還盤旋著一隻老鷹,凡此種種比起美國總統訪問韓國總統,重要的程度並未遜色。

我幻想著一份屬於動物的日報。讀者讀到的不再是「嘉年華會爆發死傷攻擊」,而是「藍羊抵達了崑崙山脈」。忐忑少了,詩意多了。

木尼葉一口一口舔著他的湯。他頭戴護耳毛帽,神情頗似一名白羅斯的鋼鐵冶煉人員,臉頰因為四處奔走而消瘦。此刻,他註定要用一種非常名流男仕的口氣,說出這一句話:「我們是不是稍稍用點甜的,做個結束?」然後他手起刀落,剖開罐頭。木尼葉啊,他將今生奉獻給了頂禮動物的大崇拜。馬希呢,也選擇走上如此人生。他們又怎能忍受得了回歸人類世界──也就是,一場大混亂──之中?

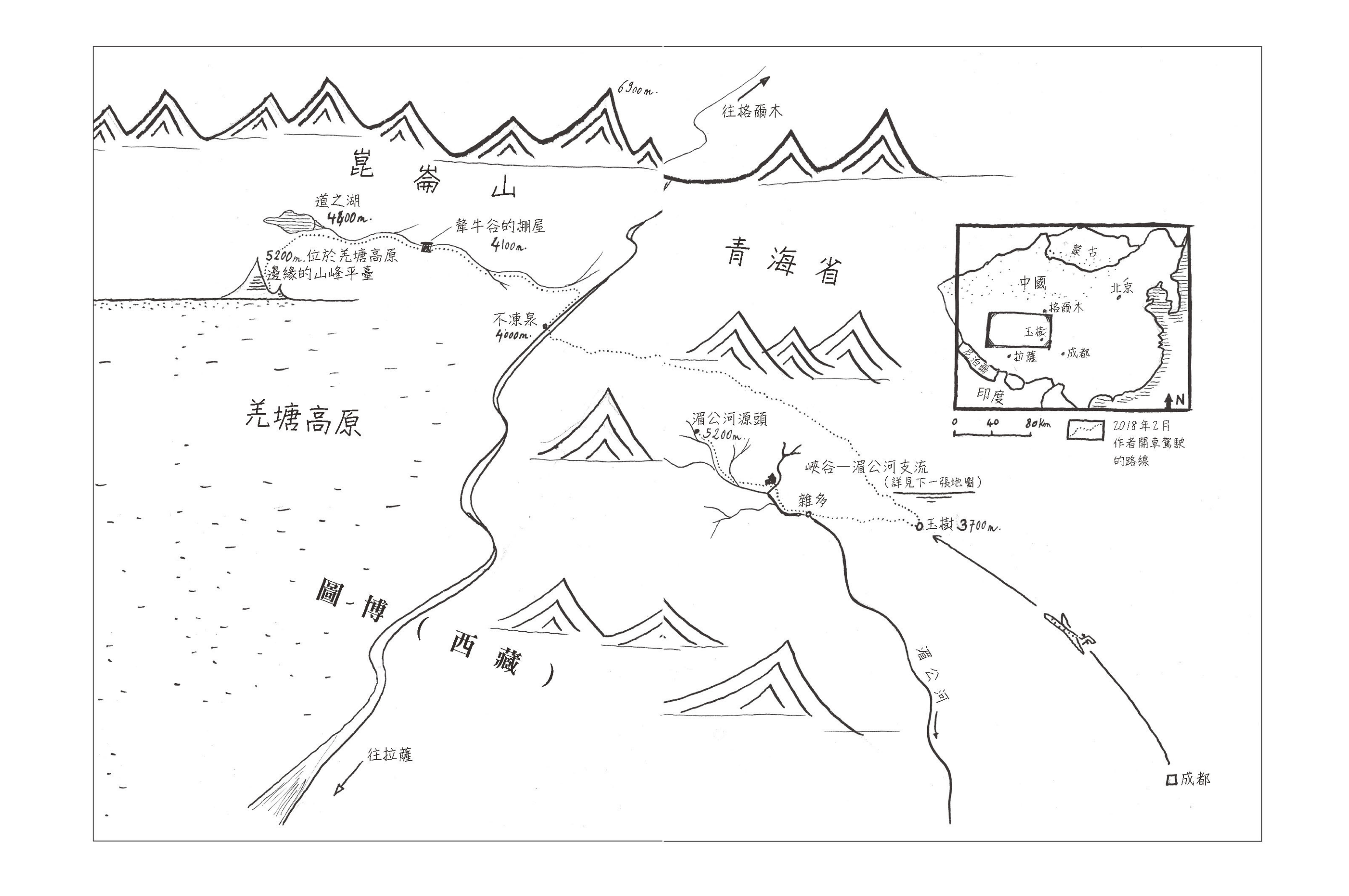

《在雪豹峽谷中等待:這世界需要蹲點靜候,我去青藏高原拍雪豹》所敘述的地理位置。(圖/木馬文化)

秩序

隔天早上,我與理奧兩人藏身在河岸兩側沖積而成的邊坡後面、大河一條條小支流其中一條的出口處。這個蹲點的位置很適合觀察動物的來來去去。烏黑的陰影在岩石上奔跑。墳塋一般的風景,不發一語的太陽,璀璨熾烈的光線:我們已心無他求,專注等待動物。木尼葉與馬希則在西邊墨黑的巨石堆後隱身臥倒。

200公尺遠的地方,瞪羚們拔嚼著草。牠們忙著吃草,柔弱、危疑,全神貫注在進食的忙活上,無暇顧及一匹狼悄悄接近著牠們。狩獵即將展開,在白色的塵灰中,鮮血就要流湧。究竟是發生了什麼事?這些殘酷無情的狩獵、這些周而復始的苦難,到底是為了什麼?我感覺:生命是一場接著一場的攻擊,看似平靜穩好的景致則是殺戮的布景。

所有層級的生物,從草履蟲(paramécie)到金鵰,都進行著如是的殺戮。最病態的、志在解脫苦難的一門門哲學,其中一門就是佛教。十世紀的時候,佛教弘傳而來,高高地棲居在圖博高原上。如果要提出如前所述的疑問,圖博是夢寐以求的寶地。木尼葉此刻正蹲點靜待動物,他可以蹲上整整八個小時。有的是時間思考形上學。

以一個問題開頭:為什麼我總是從一片景致裡,看見橫流伏隱的恐怖?就連在貝勒島(Belle-Île),面對著被太陽溫柔了的大海,廁身在心心念念只想在日落前把他們的吉瑞紅酒(givry)啜飲完畢的度假客中,我仍想像著海面下的戰火:螃蟹扯爛了獵物,七鰓鰻(lamproie)吸吮著被牠們寄生的受害者的血,每條魚都在尋找比自己弱小的魚,硬刺,吻突(rostre),尖牙撕碎了一切血肉。為什麼就不能別去想像這些罪,好好享受一方美景?

在無法設想的太古,比宇宙大霹靂(big-bang)更早的時候,沉潛著一股力量,它奇妙,它形態單一。它無上的能量脈動著。在它周遭,一片虛無。

為了給它一個名字,人們彼此競爭。對某些人來說,它名喚「上帝」,把我們收納在它的掌心的「命運」之中。一些比較審慎的心靈則稱它為「存有」(Être)。對另外一些人來說,它,則是無上的唵(Om)的震動、蟄伏等待的能量──物質、數學上的一個點,或是一股並未分化、渾融為一的力量。

大理石的島嶼上那些金髮水手──希臘人,把這股脈動稱為「混沌」(chaos)。一支被烈日千錘百鍊的游牧部落──希伯來人,則將它命名為「話語」(verbe),希臘人又轉譯為「氣息」(souffle)。各自都找到了名號來指稱這統一的個體。各自都磨利匕首來宰掉反對他們的人。

所有這些主張指的都是同一物事:時空之中波動著最初的奇妙。一次爆炸解放了它。沒有大小的,從此有了大小;無可描述的,從此細節歷歷;不會改變的,從此連接聚合;未曾分化的,從此長出了繁多面目;晦暗未明的,從此亮了起來。這是一場劇變。「唯一」結束了!

湯中翻滾著生物化學的資訊。生命出現、散布,征服了地球。時間進襲著空間。一團錯綜複雜。生命分歧著、特化著,逐漸遠離彼此,每種生命透過吞吃其他生命,確保自己永存。演化創造出各種獵食、繁殖、移動的精巧形式。追捕,設陷阱抓,殘殺;繁殖則是一切的動機。戰爭赤裸裸開打,世界就是戰場。太陽早就著火了。

太陽用自己的光子(photon)使殺戮繁多;太陽終將自我奉獻而死。太陽的安魂曲唱響的同時,「生命」是屠殺被賦予的名字。如果哪一位神真的是如此荒唐盛宴的始作俑者,那恐怕我們需要一間層級更高的法院來將祂移送法辦。賦予生物神經系統是萬惡之中最高的發明。這套發明讓痛苦成為了定律。如果上帝存在,祂的名字是「苦難」。

不久前,人類出現了,像病灶四處蔓延的黴菌。人類的大腦皮質給了他前所未有的才性:把摧毀自己以外事物的能力提升到最高,同時又哀嘆自己竟然幹得出這種事。痛苦之上,又多添了一層清晰的認識。恐怖的極致。

如此一來,每條生命都是原初那花窗玻璃的碎片。這個早晨,在圖博的中央,爭鬥著的羚羊、胡兀鷲以及蟋蟀,對我來說,就像是高高掛在「擴張」的天花板上那球七彩霓虹燈上的,一塊塊小小的鏡面。我朋友拍攝的這些動物正是「分離」經過繞射之後,呈現出來的樣子。

什麼樣的意志安排創造了這些異常繁複,隨著幾百萬年的光陰流逝,一個比一個還靈妙精巧、一個比一個還距離遙遠的形式?螺旋,顎、頷、喙,羽毛和鱗片,吸盤與能抓握的拇指,凡此種種都是這股奧妙混亂的力量坐擁的珍奇屋(cabinet de curiosités)裡的寶藏;這一股力量戰勝了統一的狀態,組織了這一切欣欣向榮。

書籍介紹

本文摘錄自《在雪豹峽谷中等待:這世界需要蹲點靜候,我去青藏高原拍雪豹》

出版:木馬文化

作者:Sylvain Tesson

譯者:林佑軒

天空、岩壁、山谷、動物

狩獵者、政府、攝影師、哲學家

他待在零下30度的帳篷,縮在只露出頭的睡袋裡聽狼在唱歌;凝視被人為掏空、毫無生物蹤跡的峰頂;也在輾踏冰川的吉普車上呼吸著火山渣。在山間,獸的聲音如琴瑟和鳴,這群浪遊的孤獨者的心靈也彷彿更加清明起來。