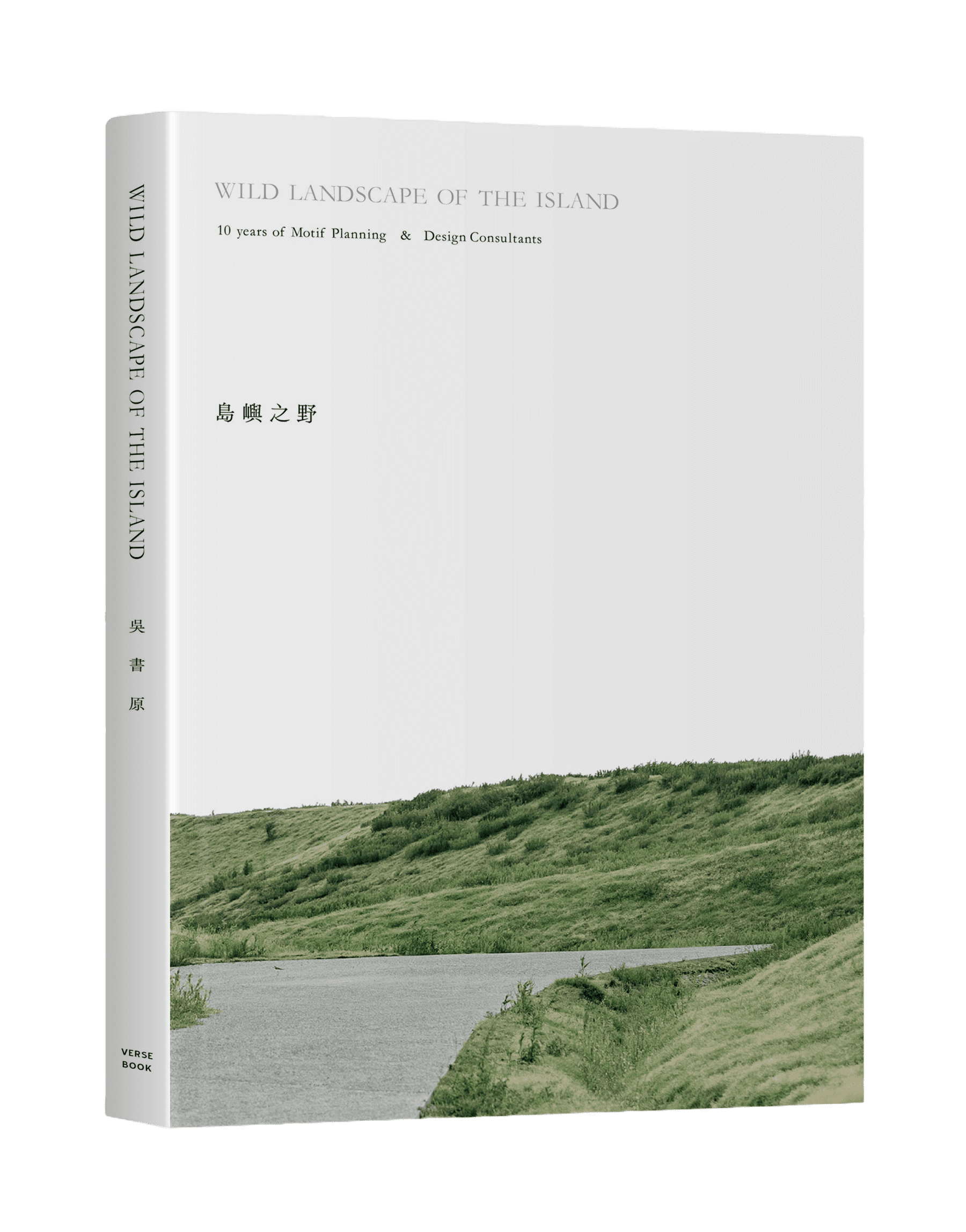

VERSE Books《島嶼之野:吳書原與太研十年地景美學新時代》

吳書原×張鐵志對談:什麼是「荒野美學」?

吳書原從小就與大自然結下不解之緣,追尋如何將美學以更優雅的姿態注入景觀設計。這才發現,景觀設計如同生命哲學,將自身對荒野的浪漫投射其中,並且以這片土地的植栽為媒介,創造看似「無為」的庭園景觀,實則是島嶼生命精華的濃縮,讓每件景觀作品,都是獻給土地最美的詩歌。

訪談難得地從吳書原少年時期談起,到他一路的創作之路,以及對台灣當代景觀設計的反思。

吳書原從小就與大自然結下不解之緣,追尋如何將美學以更優雅的姿態注入景觀設計。這才發現,景觀設計如同生命哲學,將自身對荒野的浪漫投射其中,並且以這片土地的植栽為媒介,創造看似「無為」的庭園景觀,實則是島嶼生命精華的濃縮,讓每件景觀作品,都是獻給土地最美的詩歌。

VERSE創辦人暨總編輯張鐵志本身也是知名評論家,善於為土地的文化脈動把脈。例如,VERSE在2021年10月的封面故事「這座島嶼是座植物園」,深度報導少人注意的植物園議題,引起很多關注,也反映了他們對時代趨勢的探索。每一期VERSE雜誌都有一個經典欄目,是總編輯對一位重要的文化創作者進行長訪談,以抵抗當代媒體的短小淺薄,並以QA 方式完整呈現受訪者的理念。這篇長訪談難得地從吳書原少年時期談起,到他一路的創作之路,以及對台灣當代景觀設計的反思。

張鐵志(以下簡稱鐵):為什麼大學會選擇念景觀系呢?

吳書原(以下簡稱吳):因為我很喜歡畫圖,整個大學聯招跟畫圖有關的就是建築系、美術系或是工業設計,加上聯誼的時候去過東海大學,那時候覺得非這個學校不可,所以三個志願我分別填了成大建築、東海建築、東海景觀。另外一個原因是台南的家有庭園,我媽喜歡在裡面種花種草,所以這部分也有點說服我,就算沒有念建築,或許念景觀系好像也不錯。

鐵:小時候就特別喜歡花花草草嗎?

吳:小時候沒有特別喜歡,但我是在那種環境中成長的。我從小住在台南市的市郊,旁邊有池塘、雜木林,那是城市擴張的邊緣,也是面對自然的第一線,我整個小學都在這樣的環境長大。

鐵:你是在東海的時候建立志業跟熱情嗎?

吳:我覺得大學蠻有趣的地方是,入學時就被分配到一塊田地,你要在裡面耕作種花,老師就會來打分數,讓我覺得跟別的系不一樣,因為景觀系是農學院。後來景觀、建築、美術系全部從各自學院抽離,組合成一個創意藝術學院,雖然聽起來比較好聽,但我還是以身為農學院的景觀設計系為榮,因為我們那時候真的是個農夫。

「那是城市擴張的邊緣,也是面對自然的第一線,我整個小學都在這樣的環境長大。」吳書原說道。

鐵:但畢業後是不是對實務有點失望?

吳:在那個年代,大概2000年前後,台灣沒有對於景觀設計的專業認可,因為在之前都是園藝系在做庭院景觀,或是都市空間設計,所以一畢業就面對業界沒有好的作品,以至於反思自己在學校四年學的東西是什麼,為什麼台灣沒有達到某種學術水準的作品,全部都是模仿日式、歐式庭園。

如果出來都在做模仿的庭園,那我何必念這四年呢,於是那時候訂定志向,有朝一日一定要離開這個島嶼,到國外看看。當時只給自己兩個選擇,一個是改行,因為我知道如果繼續面對這些不上不下的作品,我的熱情一定會燃燒完;另一個就是去國外闖一闖,看看國外的發展之後,或許還可以決定要不要在這個行業待下去。

鐵:你覺得為什麼學術理論跟現實差那麼多?

吳:在那個時代,景觀系不被認為是個專業,投標也無法讓景觀設計師獨立,都是發給建築師,而且建築師也不認同你的專業能力,他會認為,景觀就是在空隙裡種滿被要求的叢木數量就好,也不會想聽取你的設計理念。這點跟國外很不一樣,國外所有基地發展初期,就會跟建築、景觀、都市設計組成一個團隊討論,但台灣就是建築師至上,全部都是他自己做設計。

鐵:吳書原應該要改變這樣的情況嗎?讓景觀專業被看到,也讓年輕人願意去參與?

吳:我們很努力!而且我在英國也待了八年,發覺國外不是那樣,景觀在英國景觀是個專業,也有自己的證照,在市政裡也是獨立的角色,並不是像台灣一樣由建築師掌控一切。

鐵:問一個基本的問題:景觀設計到底是什麼?

吳:我常在講天空之下、地表之上、建築之外都是景觀,但這個是比較原始的定義,因為我在英國念的景觀都市主義又打破了這個的定義,他們認為都市的構成是所有事情摻合在一起,每個都市都有各自的氣候、地形、水文、人文等,它會融合出一個有機體,而不是長出獨有的建築之後,空隙才由景觀來填補。基本上,景觀都市主義是反對過去都市設計理論的一種嶄新思考方式。

鐵:這是一種派別嗎?

吳:它是把所有專業打破,再融合成新的學說跟專業。

國外所有基地發展初期,就會跟建築、景觀、都市設計組成一個團隊討論。

鐵:為什麼決定去英國念建築聯盟學院(Architectural Association School of Architecture,簡稱AA)呢?

吳:這又是另一個故事,因為我托福考了八次都沒過,所以也不用去想哈佛。但很剛好,2003年跟一個AA回來的老師合作,因此做了很多對這個學校的研究,從那時候發現,這個學校很不簡單,他出產了很多普立茲獎得主,而且這麼小的學校有180年歷史,這件事對我來說很有魔力。

鐵:在那個學校最初遭遇的衝擊是什麼?

吳:我在台灣工作四年才去AA,第一天上課的時候,每個同學都要簡介以前做過什麼,我還很認真把業界四年經驗整理成簡報,以為做得很完善,但老師聽了10分鐘幾乎要睡著,而且還告訴我:「你不要再講這些了,你應該把以前的想法摧毀,因為我們根本不要這些東西。」所以我當時很震撼,在學校念了四年、工作四年,總共八年養成做出來的東西,我的老師卻一臉失望、完全不想聽,但這也證明了他們的都市景觀主義,是完全反對我們過去的思維。

鐵:那你覺得最大的差別在那裡?

吳:台灣的設計通常是給你一個題目,例如要蓋幼兒園,就得誕生這個該有的功能與型式。但是在AA的訓練不是這樣,你會需要研究這塊地可以產出的所有型態的可能,它可能是個參數方程式,得輸入各種變因丟進去,才會得出這個土地特別的建築樣式,與我們以前的思考是完全相反。

所以都市景觀主義是在批判我們過去的教育,提醒我們思考都受到限制:為什麼不管丟給你什麼基地,每個人端出來的菜都一樣?所謂設計,要去發展一千萬種的型態,所以我們就一直在研究不同原形,原形會因為你的數值改變而產生不同變化。這已經是我二十年前念的書,非常前衛,但這個學術理論在二十年後的台灣依舊還是相當前衛。

而且,AA的學生有札哈哈蒂、雷姆.庫哈斯、理察.羅傑斯,他們做的事情永遠領先這個時代20至30年。而且札哈哈蒂在學生時期就做出現在的建築,只是當時的科技無法支持她,所以才會在她畢業後30年不斷被蓋出來。

鐵:當時在學校應該很常聽這些學長姐演講吧?

吳:對啊!他們都會回來,我那時候一個禮拜會遇到庫哈斯兩次,而且都跟他坦誠相見,因為我們都在同個游泳池游泳,而且他的辦公室就在AA隔壁,所以很常遇到他。而且AA是個四連棟的公寓,並沒有所謂的校園空間,但裡面有Bar、有圖書館,所有教育可以在Bar裡面跟老師談話產生論辯、產生理論。

「在AA的訓練,你會需要研究這塊地可以產出的所有型態的可能。」吳書原說道。

鐵:畢業後,你在英國工作八年,那段時間最大的啟發是什麼?

吳:會察覺到一個成熟的民主國家對都市空間的遠景,是用100年的時間來算。例如我做的英國國家門戶計畫,他3000坪預算可以高達2300萬英鎊,約台幣12億,這代表他們除了對形式、構築、材料很用心以外,也很重視設計。

但以台北的三井廣場來說,也是3000坪,但預算只有2300萬台幣,也代表對都市空間的重視是1:68,但台灣跟英國的富裕程度相比只有1:68嗎?那為什麼對都市空間的重視可以有這樣的差距。

我覺得最大的問題是,台灣的工程都不斷停留在「四年一次」,每四年就有新的標案、新的剪綵、新的完工。但是像我2003年去英國的時候,它們才剛好於2000年啟動千禧計畫,將重要的地方做改造。後來2004倫敦奧運,又針對所有都市空間進行更新。又例如我在英國做的門戶計畫,它上次改造已經是400年前的事了,所以再次更新就會希望可以再用400年,而台灣對於公共工程投資那麼少,就是有預期不會撐太久。工程開得非常多,但很少做得細緻、認真。

鐵:你在英國待的是大公司嗎?

吳:不是,我們公司才十幾人,但門戶計畫有趣地方是採用邀請制,邀請世界前十的設計公司。剛好公司長期幫倫敦市做街道設計,所以也邀請我們參加投標。

當時我把所有投標公司的作品都拿起來看,發現大家在改造這個廣場時,都忽略這個廣場已經在這裡400年,因此會提出一些脫離這個地域環境文化給它的任務。西敏市政府之所以挑我們做這個案子,是因為我們的提案並沒有破壞廣場的紋理,而是用精進的工藝技巧,重新塑造廣場的邊界。

鐵:這八年如何形成你現在的美學觀點?

吳:身處在美麗的環境,就會有美學的格調,就算在英國只有短暫七、八年,但那邊的街道、鋪面、公園、綠地、城市、天際線、以及百年老建築給的養分,都會被這些潛移默化,環境會影響人的認知。例如一個小孩在北歐長大、一個在萬華長大,他們認為理所當然的事一定會不一樣。

鐵:後來為什麼決定回來?

吳:我在英國結婚,也有小孩,但我岳父是日本法學教授,少年家事法的權威,他跟我說在他研究過的所有家庭組成中,最失敗的就是我們這種,爸爸台灣、媽媽日本、小孩在英國長大,因為這個小朋友會覺得自己屬於英國,但爸媽又有各自的家鄉,大家沒有相同的母語,沒有文化歸屬感,組成的家庭前途堪慮。所以不斷說服我們回亞洲。

鐵:回來台灣後馬上創業嗎?

吳:沒有,回來還在其他公司工作了三年,本來天真地只想做設計,不想處理財務與管理公司,但後來發覺行不通,因為人家就是請我來幫公司賺錢的。我還記得英國的老闆曾跟我說,今天你在別人公司工作,是因為那個老闆有非常多值得學習的地方,等到學習到某一天,覺得自己可以發展就會離開。但回台灣後發現要實現自己的理想,也還是得自己來,最後才會決定一個人創業。

身處在美麗的環境,就會有美學的格調,這也是在英國八年期間帶給吳書圓重要養分的理由之一。

鐵:公司名稱為什麼取名「太研」?

吳:因為以前有教授在景觀專業實務的課堂上曾經建議我們,以後如果要開公司,第一個字一定要簡單,這樣在電話簿才會排在前面。剛好「太」是我在台中上班第一個公司的名字,筆畫又少,覺得蠻有意思;「研」是因為Research base是我在英國得到最重要的養分,所有設計是基於研究才會有實踐的可能性,並且產生一個最適合的環境空間解決方案;英文「Motif」則是動機,會去思考做所有事情的動機是什麼。

鐵:創業第一天的情況是怎麼樣?一切是如何開始的?

吳:辦公桌不大只有筆電、電話線、印表機,就這樣一個人工作了一年半。

第一個案子是已開業好幾年的學長,接到來自台南業主的委託案,但他覺得太遠了,索性跟我說沒事的話可以去接洽看看。對我來說,去台南就是回鄉,剛好跟那位老董事長很投緣,他也有心「牽成」我,剛好是一個機緣。

鐵:前幾年會比較辛苦嗎?要自己找客戶?

吳:開業頭三年其實是我最快樂的時光,前兩年只有兩個案子,所以也沒什麼人找我,當世界上沒人認識你的時候,是活得最輕鬆的時候。

鐵:所以後來就不小心成名了嗎?

吳:也算是啦,我做的事情過去沒有人做過,等於在設計界開了一個藍海跟想法。畢竟過去的前輩都喜歡做日式庭園,因為業主就喜歡啊,加上大家也不會反抗。

鐵:成名作陽明山美軍基地是你後來風格的原型?那些想法是怎麼出現的?

吳:我並不是創造這樣的風格,而且所謂的英國風格也不是大家所想的英國庭園。他們曾經有過庭園革命,當時18世紀因為法國最強盛,影響了歐洲美學,更包含庭園設計,都是文藝復興式的庭園,以人為的自然為主。後來有位畫家認為,英國庭園應該要有自己的詮釋方式,並不用受法國影響,於是開始走向風景畫式的庭園,回頭關注自己腳邊的土地,發掘英國的鄉野,找尋田園式牧歌的浪漫。從此之後海德公園、攝政公園,都充滿森林湖泊以及大片原野。

這個觀點的啟發並不是形式,而是對於自由的另一種詮釋,希望所有的風景都是這個地方原來的樣子,人為的東西不要介入太多。

鐵:剛好遇到美軍俱樂部這個案子可以實現你的想法嗎?溝通上有困難嗎?

吳:非常困難,而且他們原先只想擺擺花盆!

後來是建築師把我介紹給業主,讓我直接跟業主對話、並且說服他。後來發現承辦窗口是高中學長,他無論如何都希望可以促成,所以我一開始也是做了一堆野草,幹部們看到都持反對立場!但有一次董娘突然走進來說:「這個很棒耶,跟我在國外看到的很像。」從此就再也沒有人反對。

「希望所有的風景都是這個地方原來的樣子,人為的東西不要介入太多」是吳書圓的初衷。

鐵:什麼階段開始,你們的作品開始把更多把台灣原生植物放進來?

吳:是在花博的案子開始。台灣最強的地方在於有繁複地形、地質、氣候狀態的變化,剛好這些條件會牽連到植物,促成不同植物的生長。剛好花博就是要講植物的事。加上這個案子促成了來自四面八方的幫忙,中央所有部會單位都可以調度,包括農委會、科博館、林務局,他們給的知識也構成未來這幾年,我們做原生植物的養分。

鐵:但你本來就掌握關於植物的豐富知識嗎?

吳:大學的時候沒有那麼豐富,即便是農學院,我們念的植物學也是所謂的景觀植物學,就是那些常見、會使用的植物,可能只有幾百種而已,但台灣有一萬多種植物。

鐵:「荒野美學」這個詞是你自己創造的嗎?

吳:做完花博就常被台中市政府邀請當委員,在審綠川、柳川這些空間時,發現做這些空間工程的公司,他們沒有任何浪漫可言。我心中一直在想,這些河流是城市的藍帶跟荒野,所以脫口說出:「你要創造出城市的新荒野!」結果大家聽了覺得很有趣,就開始用這個名詞。後來詹哥(詹偉雄)也講了一樣的事,他說:「荒野並不荒涼,城市才是。」

鐵:除了做出好作品,你是不是也有企圖心去尋找或建立台灣的景觀美學?

吳:當然,但這件事也有一個前因後果。因為我們做的東西一直無法拿到國際上展示,台灣要站上國際舞台不是模仿、也不是致敬,這些都沒意義,越在地越國際就是這樣,是可以拉到國際上被看見。當花博這個案子是亞洲首次拿到獎項時,就代表道路走對了。

鐵:十年最滿意的成就是什麼?又有那些遺憾呢?

吳:台灣終於能走出一點點自己的風格跟自信,可以跟「台灣凡爾賽宮」「台灣兼六園」這些風格告別,是我覺得蠻欣慰的事。在花博的案子中,我們呈現台灣多元植被的濃縮地景,強調台灣植物在世界上的唯一性,這種「我有你沒有」的特色才能站上國際舞台,成果也確實讓大家驚豔。

花博希望能做出台灣的百年微縮地景植物園,把很多國寶植物濃縮在一個區塊,這想法連英國都做不到。台灣可以用開放的植栽設計手法,是因為有彈性的氣候,但對於花博被剷平這件事真的很遺憾,不過有形的能被摧毀,無形的還是可以擴散在每個案子中。有機會的話,還是想重塑台灣微縮地景植物。

鐵:你會擔心重複自己的作品嗎?

吳:不會耶,我覺得我們對物種的探討形式會重複,但是你對於這個物件的基本追求底蘊不會重複,這是你的基本精神、你的初心,為了讓台灣物種的多樣性永遠在世界舞台上存續。這也是基於對地球做最少的干預,讓所有動植物和平共存,這是一個Mission。Fashion會消逝,但是對於地球Mission的不會,更何況我們的物種到現在也還沒探索完。

吳書原認為,讓所有動植物和平共存,是他作品的使命。

鐵:太研十年有一定的成就,也衝撞出一些東西了,但還會想要自我突破嗎?

吳:對未來沒有想做更多事,我已經呈現一個退休心態,接下來只見喜歡的業主、接有興趣案子,我的任務目前算是階段性完成,為台灣物種發聲是一個存續的任務,不一定只有我做,後面的人可以繼續,而且一萬多種真的做不完。不過,我想在深山做一個自己的Whisky bar,已經開始著手進行了。

鐵:剛剛都談創作,接下來想談談你的人生,你覺得你這個人「野」嗎?

吳:野啊!崇尚自由、不受控,小時候就這樣,非常討厭制式的事情,也非常討厭上班,想到上班就憂鬱,每次到了禮拜天就會很憂鬱,為了告別這種憂鬱就自己當老闆。

鐵:那熱愛拖鞋這件也是「野」的一種表現嗎?

吳:我不管在那裏上班都穿拖鞋,英國老闆還問我是不是很熱。但這是我崇尚生命的方式,把世界當成自己的家,也把倫敦當作自己家的客廳。

鐵:你喜歡爬山嗎?

吳:我喜歡上山下海,高中的時候就把台灣中橫、南橫健行隊走完,尤其喜歡走進沒有人煙的野地。從小就在想,深山裡幾萬年沒人碰到地方,就有衝動想要走進去,你不覺得很棒嗎,走到沒人碰觸過的野地就是一種浪漫。

鐵:所以下一個十年你和太研會朝向什麼方向?

吳:更自由啊!其實我有機會把公司運做成50、100人的規模,但我一直在抵抗,目前還是只有維持十個人,小規模的公司我才會有自由,這樣過下半生會比較好,壓低欲望不容易,但可以獲得更多自由。

即將上市,網路書店購買:

即將上市,網路書店購買: