定錨台灣文學的座標:《台灣男子葉石濤》

自2011年起,《他們在島嶼寫作》作家系列紀錄片記錄了近20位作家的故事。 與此同時,有許多台籍的重量級作家,默默地在島嶼寫作了一個世紀,尚未完好地被看見。紀錄片《台灣男子葉石濤》於2022年應運而生,由《他們在島嶼寫作》系列之王文興紀錄片《尋找背海的人》的製作團隊拍攝、許卉林執導,並由林靖傑擔任監製,呈現葉石濤風雨飄搖、寫作不輟的一生。

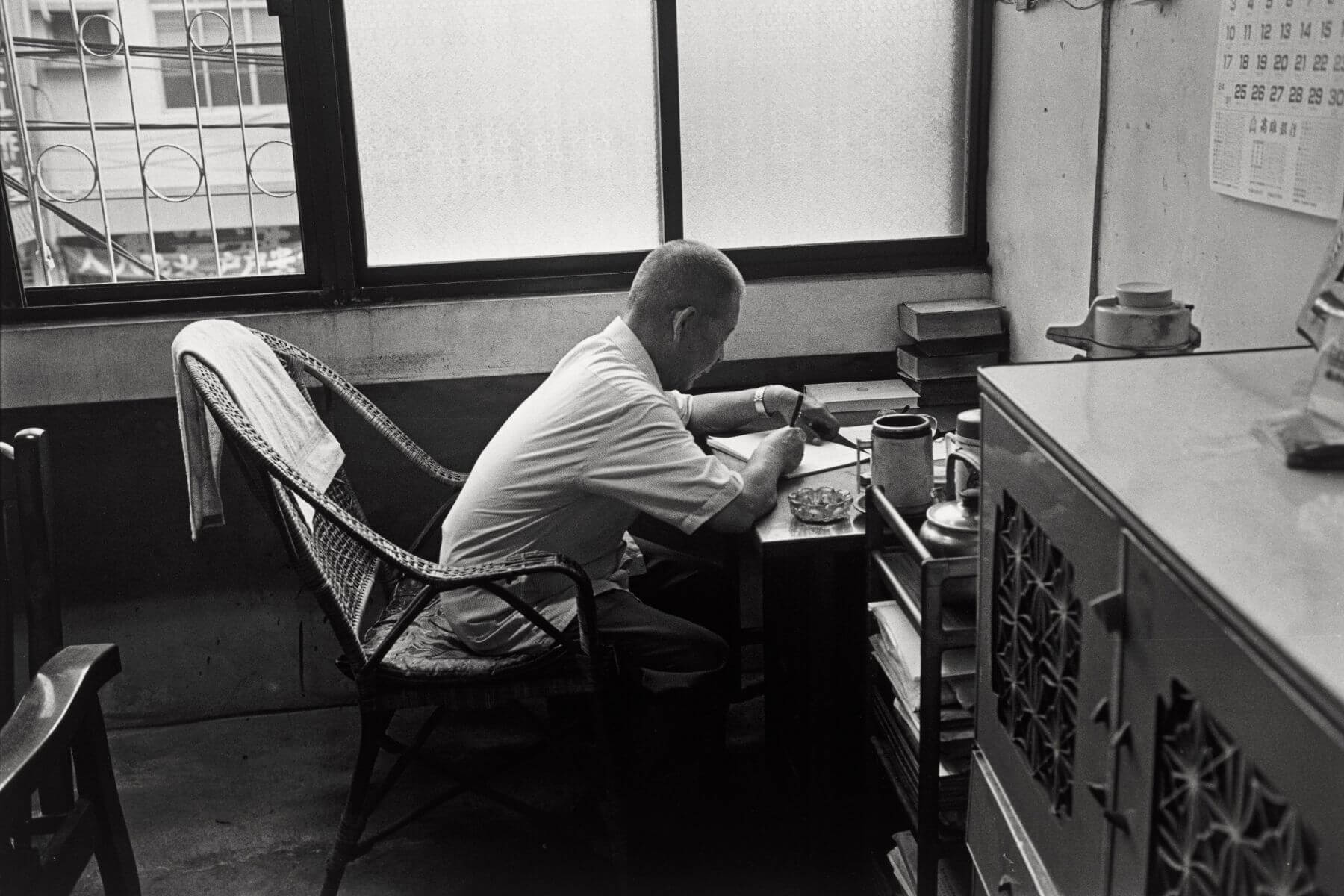

以「台灣文學使徒」自居的葉石濤。(圖/林柏樑)

自2011年起,《他們在島嶼寫作》作家系列紀錄片記錄了近20位作家的故事。 與此同時,有許多台籍的重量級作家,默默地在島嶼寫作了一個世紀,尚未完好地被看見。紀錄片《台灣男子葉石濤》於2022年應運而生,由《他們在島嶼寫作》系列之王文興紀錄片《尋找背海的人》的製作團隊拍攝、許卉林執導,並由林靖傑擔任監製,呈現葉石濤風雨飄搖、寫作不輟的一生。

若談及台灣文學,不得不提及其背後的推手葉石濤,人人尊稱他為「葉老」。面對1970年代的鄉土文學論戰【註1】烽火,葉石濤在戒嚴時期就將「台灣文學可以是什麼?」的問題拋向大眾,強調「台灣的鄉土文學應該是以『台灣為中心』寫出來的作品」、「鄉土」即為「台灣」;其編寫的《台灣文學史綱》更對於台灣文學史的發展極具重要性,不僅成為台灣文學領域/系所必讀之經典,也於2020年外譯至歐美,引發國際學術社群關注。

台灣文學的使徒

「我們這一代的台灣作家只能算是使徒,我們為後來者鋪路,期待有一天能把後來的人帶進世界文學的潮流裏,確立台灣文學歷史的位置。」——葉石濤致鍾肇政書信,1965年12月11日

台灣文學是什麼?台灣是否擁有自己的文學?此類提問看似與大眾日常相距遙遠,然而它們實則如同一道鏡面,反映著當下社會的政經環境。

1950年代,受戰後政府政策文藝影響,「反共文學」成為台灣文壇主流,多以懷鄉為題材;1960年代則出現倚重西方思想的「現代主義」流派;1970年代,台灣歷經保釣運動、退出聯合國等外交挫敗事件,文壇主流逐漸轉為重視「文學是否能反應現實」的「鄉土文學」,葉石濤則為代表之一【註2】。1977年,他所發表的〈臺灣鄉土文學史導論〉首次提出「台灣文學主體性」、「台灣意識」的概念,強調創作須帶有對台灣這塊土地的認同,才可稱為台灣文學。

而後,葉石濤於1987年編寫完成的《台灣文學史綱》,整理了明末清初至戰後台灣文學的發展概況,為首部帶有「台灣主體」觀點的台灣文學史【註3】,其構築了台灣文學史的發展,也為2000年以降台灣文學系所的成立埋下一顆種子。

紀錄片《台灣男子葉石濤》的導演許卉林。(圖/華映娛樂)

紀錄片《台灣男子葉石濤》的監製林靖傑。(圖/華映娛樂)

「葉石濤在台灣文化扮演的角色與地位不可忽視,可以說是台灣文學象徵性的作家。然而,在台灣的主流文壇上,這樣的台籍作家即便再怎麼具重要性,他似乎還是個冷門人物。總認為他在世時很寂寞,沒想到離世後依舊。」監製林靖傑感嘆地說道。

在拍攝《台灣男子葉石濤》時,團隊一度認為,要成就一部重量級作家的紀錄片應非難事,後期籌備資金時卻處處碰壁。導演許卉林亦感嘆道,「葉老於2008年過世,與紀錄片完成的今年相隔了14年,以他之於台灣文壇的重要性而言,照理說應該會有許多人想傾盡全力地紀錄他的一生,但沒想到我們仍因預算吃了許多苦。」

但是團隊並不灰心,耗費3餘年時間,《台灣男子葉石濤》透過與11位藝助術家協作的方式,賦予葉石濤的經歷與作品另一層生命力,使觀眾更能貼近他自稱「寫作是天譴」的一生。

猶如台灣近代史的人生縮影

「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」葉石濤出生於日治晚期的台南,16歲便以日文開始創作,許多人或許熟悉於他所描繪的府城樣貌,卻鮮少知道在這座城,他曾兩度放下寫作的筆——第一次為國民政府來台後,必須重新學習以華文創作;第二次則是在1951年的白色恐怖時期,平白落入冤獄。

由日文轉為華文創作歷程是艱難的事,葉石濤曾藉由抄寫《紅樓夢》、背誦《康熙字典》學習中文,他曾說:「在寫小說的過程中我發覺,除非我重生為一個道地的中國人,而不是屢被異民族侵佔的這傷心之地的台灣人,否則我永遠無法寫出典雅而理想的白話文來。」【註4】

透過與11位藝助術家協作的方式,紀錄片賦予葉石濤的經歷與作品另一層生命力,圖為莊增益演出舞台劇。(圖/華映娛樂)

沒想到甫學習新語言不久,葉石濤隨即因捲入白色恐怖事件而入獄3年,出獄後則因「政治犯」的紀錄謀職不易,甚至被街頭巷尾的居民疏遠,當了十年流浪教師,直到1965年才回到文壇。而生平第一本著作《葫蘆巷春夢》直到1968年才出版,與立志創作的16歲,足足相隔了近30年。

為詮釋葉石濤停筆的艱苦時期,四位藝術工作者鍾長宏、鄭皓、林俊毅、莊秉衡以舞蹈方式詮釋《紅鞋子》、《牆》的文本,呈現當時入獄時期的刑求——一行人舞出「罪犯」被矇住頭部,不停地被槍枝上膛的聲響日夜恐嚇的景象,不知道子彈何時將射出;藝術家吳識鴻則以動畫呈現人們被注射藥品後,迷濛間看見身上長出了無數多雙眼睛的感受。

「讀葉老的小說可能一小時就能讀完,但讀完要用藝術轉譯可能需要一年以上,像是浸泡在一片文學迷霧中,不停找路。」林靖傑解釋,透過工作坊的形式,舞者先是藉由閱讀、討論文本,接著再將文本轉譯成為舞蹈,「甚至工作坊討論到一半,藝術家們就直接起身來練習,認為更能直接地感受葉老文本裡想表達的事情。」許卉林補充道。

另一方面,為詮釋葉老第一本小說集《葫蘆巷春夢》,紀錄片則藉由舞台劇演出的形式,由莊益增、黃采儀、葉文豪合作演出。文本中大量的對白、獨白,透過真實和虛幻的轉換,讓葉老筆下的人物一一出現和葉老對話,以黑色幽默的方式呈現庶民百姓的困境。

藝術家吳識鴻則以黑白動畫呈現葉石濤筆下的入獄時期。(圖/華映娛樂)

https://www.facebook.com/Yeh.Shih.tao.ATaiwanMan/photos/a.124575646873213/131538446176933/

一步步前進的螞蟻哲學

「在這種時代環境之下,沒人有辦法寫出真正的文學,除非不愁生活,不想發表,為『未來』而寫。但,這恐怕是做不到的。」——葉石濤致鄭清文書信,1967年2月19日

重出文壇的葉石濤雖然逐漸跨越語文障礙,卻遇上台籍作家屢次被退稿的情形,且同時受限於經濟狀況,以及出獄後也未能擺脫的白色恐怖陰影。

其中,《有菩提樹的風景》描寫了生活中提心吊膽的恐懼——在紀錄片中,藝術家吳識鴻以黑白動畫詮釋白色恐怖時期緊張的氛圍,文本主角一次在電影院如廁時抬頭望向遠方菩提樹,竟看到一雙眼睛直直瞪著他。動畫裡許多雙眼睛爭先恐後出現,臨摹隨時可能受到監看的時代氛圍。這樣一段生活陰影伴隨著葉石濤,甚至在他編寫《台灣文學史綱》期間,當討論到敏感政治議題時,葉石濤亦曾說:「我不要再進去了!」

「葉老始終以螞蟻哲學般的態度一步步前進,但從不標榜自己很偉大。」林靖傑認為,從林柏樑所攝的葉石濤的肖像,似乎也隱隱傳達著他願作為平凡男子,不願再得罪當局的沈穩與安靜,呼應了紀錄片中葉石濤之子葉松齡形容父親的晚年:他仍舊每天依靠著一面簡陋的小木桌,倚著窗外的光、車水馬龍的噪音,在炎熱的房內不停寫作。

葉松齡說:「父親的手寫字是能圓則圓,因為他的稜角早就已經被磨光。」

葉石濤晚年仍舊每天依靠著一面簡陋的小木桌,在炎熱的房內不停寫作。(圖/林柏樑)

引領文學,也引領台灣人前行

「有一幕我並沒有呈現在紀錄片中,卻總令我頻頻想起。」許卉林緩緩說起和葉石濤同樣以「台灣文學使徒」自居的鍾肇政,兩人在文壇上有著「北鍾南葉」之稱,更是通信熱絡的好友。

「我已經逐漸對寫作這行業感到厭倦了。掙那麼一點錢,卻換來一身病痛。」葉石濤對在信件中對鍾肇政說道;然而另一封信卻又寫著:「從現在起,我想我不該再只想錢,而是要開始寫一些讓自己可以滿意的長篇的時候。當然這得養好病再說。要替我加油啊。」——葉石濤致鍾肇政書信,1968年5月15日

「每當讀到葉老多次向鍾老提到無法再繼續寫作,卻又認為自己應該繼續做點什麼的時候,就好像看到他們在現代的社交媒體上對話一樣。」許卉林接著說,「我想我可以理解葉老稱『寫作是天譴』,卻總是持續書寫的信念。拍片同是如此,我們一直都抱持著不知道這會不會是葉老最後一支高規格的紀錄片在叮嚀自己。」

團隊不僅將葉石濤之於文壇的重要性呈現在觀眾眼前,也將他幽默風趣、容易親近的不同面向人格帶入《台灣男子葉石濤》,使觀眾更完好地認識這位承受歷史風霜,卻仍然滿腹理想的台灣男子,也讓文學與社會大眾的距離,更近了一些。

紀錄片尾聲,藝術工作者蘇品文以舞蹈劇場在北海岸詮釋葉石濤2000年的著作《西拉雅末裔潘銀花》。她裸身朝向滾滾海浪舞動,呼應書中平埔族末裔潘銀花與不同身份、社會階層的男性邂逅,有外省人、唐山士兵、二二八事件的政治犯等,象徵台灣以大地母親般,包容眾多族群的歷史。

藝術工作者蘇品文以舞蹈劇場在北海岸詮釋葉石濤2000年的著作《西拉雅末裔潘銀花》。(圖/華映娛樂)

如何自曲折的歷史定錨出台灣文學的座標?台灣的文學的未來會是什麼模樣?如今已身在遠方的葉石濤,將透過遺留下來的文字,持續向後一代人提問。

【註1】1970年代,台灣在國際上喪失發言權、逐漸被孤立。描寫現實、擁抱鄉土的「鄉土文學」成為文壇主流,與親國民政府的「反共文學」、支持西方思潮的「現代主義」者有著不同主張,遂於1977、1978年爆發鄉土文學論戰。(整理自陳明柔,《我的勞動是寫作:葉石濤傳》)

【註2】整理自詹閔旭所撰之〈轉動歷史的一場文學論戰:一九七◯年代臺灣鄉土文學論戰〉,收錄於《不服來戰:憤青作家百年筆戰實錄》

【註3】整理自文化部編輯之《臺灣大百科全書》

【註4】引用自〈沈痛的告白〉,收錄於《一個台灣老朽作家的五◯年代》

|延伸閱讀|

➤ 訂閱VERSE實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

陳葶芸

文字工作者。曾就讀於加州大學柏克萊分校、台大心理所。試圖以寫作,留住生活中賴以過活的光。