人物Figure

北海道飯店集團千金「來台尋根」,用一杯紅酒打開台日合作

站在花蓮日治時期遺留下來的移民村遺址外,日本北海道濱野飯店集團常務取締役濱野沙也加,臉上汗水、淚水早已分不清。這是她的第三次台灣行。

向台灣學習食農教育!北海道町長帶動「日本威士忌之鄉」疫後復甦

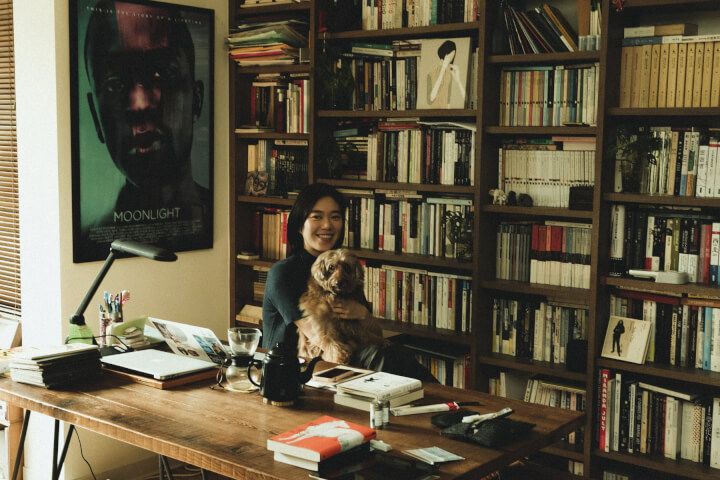

專訪《查無此心》導演曾英庭:潮濕細雨,落在剜心的悲傷上

《查無此心》在2023年「台北電影獎」共入圍包含劇情長片、導演、編劇等十二獎,著實是入圍名單中的亮眼作品。然而,這其實是曾英庭導演的長片處女作。

《九槍》:這部金馬獎最佳紀錄片說了一個什麼樣的移工故事

2022年,第59屆金馬獎「最佳紀錄片」頒給了《九槍》,歡聲四起。這是台灣的移民工議題首次進入主流觀眾的眼中。但在掌聲之外,是網路上一波波的罵名與負評⋯⋯

《疫起》&《人選之人》導演林君陽:真正觸碰到我的是跟世界的連結

《我心我行》導演姚宏易的自我提問:如何在有形的現實中捕捉藝術的無形?

我們與導演姚宏易進行對話,這位將劇情片、紀錄片、現代舞劇與舞台劇形式合而為一的電影創作者,是如何看待電影與舞蹈之間的藝術性?

作家沐羽認識的昆德拉:「讀者也是被他擺弄的其中一分子,只是我們沒察覺而已。」

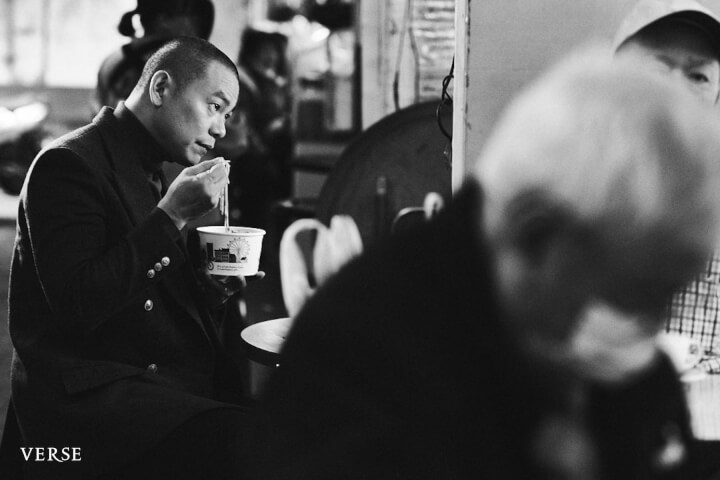

江振誠: 「台灣味」是一個不斷在加減乘除的公式

江振誠說得好,台灣味不只是阿嬤或媽媽的味道,是一個不斷變遷的味覺記憶。我們要問的是:屬於我的台灣味是什麼?下一代的台灣味又會是什麼?

陳鎮川:我仍然著迷於燈光全暗、拉起帷幕的那一刻

《VERSE》封面插畫藝術家周依:生活就是藝術!

疾駛的高鐵上接通電話,周依(Chou Yi)的聲音顯得有點斷斷續續,但是當通信訊號一回穩,立刻就能清晰地接收到從她而來的電波——「能聽見我嗎?」

是誰讓「AI陳珊妮」開口唱歌?專訪Taiwan AI Labs杜奕瑾

6年前,自美國回到台灣成立台灣人工智慧實驗室的杜奕瑾,看中台灣在文化藝術音樂領域的多元潛力,從成立之初便投入相關領域研究,並以AI技術開發歌曲生成、歌聲生成,希望創造人機介面的新可能。

陳明珠×吳奕蓉:用客語聊起來!「文化傳承,先學好語言。」

【金曲獎2023完整名單】你可能不知道的洪佩瑜——消失11年一舉奪金!

2023年,第34屆金曲獎於7月1日在台北小巨蛋熱鬧展開!最佳新人獎眾望所歸由洪佩瑜拿下,她是本屆金曲入圍大贏家,人人都看好她封后!

不只是全聯先生!從海邊、超市到劇場,邱彥翔的多重宇宙

【專訪】2023臺北文學獎鄧九雲:《女二》刻出女性生命之書

李喬×朱宥勳:留下來的正是文學本身

客家籍小說家李喬以《寒夜三部曲》奠定在台灣文學史的重要地位。在形塑李喬文學世界的源頭—苗栗縣公館鄉,李喬與作家朱宥勳長談自己走上現代主義路徑,及近幾年在這遠離「文壇」之處,對文學創作的思考。

白先勇:從孽子回歸人子,青春鳥們走過的40年

《浪鳥集》譯者温若喬:我沒想過台語可以這麼清新

繪本創作者儲玉玲、儲嘉慧:用台語說故事,找回佚散的母語與童年

儲玉玲、儲嘉慧創作的《熱天的時陣:嚕嚕的夏天》與《咱的日子:我們的日常》,打破大眾對於台語文繪本的傳統印象。在書頁之後,兩本作品其實藏著來自屏東里港的她們,與母語走向和解的過程。

作家胡長松:如同世界文學,台語文學是一趟尋根的旅程

近期走進書店,會發現台語文學創作似乎以新姿態形成一股台味風景,而在這股風潮前,作家胡長松早已堅持了20年的台語筆耕,除了為台灣/台語文學史寫下紀錄,他也以母語與文學回應故鄉的呼喚。

在失敗裡找聲音,台語詩人歌手廖士賢如何找到「出夢入世」的那道門?

創作歌手廖士賢於2022年底,推出第三張全台語專輯《入》,延續《西部》的創作組合,富有實驗性的音樂結合意象迷離的台語詩,可視為音樂風格走向完熟的第三部曲。

從《博恩夜夜秀》到《炎上 BURN》,薩泰爾如何成為最具話題的喜劇製作團隊?

製作《炎上BURN》喜劇大秀的幕後推手薩泰爾娛樂,無疑是近年來最受矚目、也深具爭議的內容製作團隊,他們專注產製喜劇內容、建立成熟的喜劇商業模式,讓原本屬於小眾市場的喜劇,躍升至主流娛樂的消費市場。