電影Movie

職業無分貴賤,但有分性別:《百工圖》裡的「女性問題」

聆聽她們的聲音:TIDF「台灣切片——真實的呢喃:1990s以降的女性私電影」

2022年TIDF影展「台灣切片」單元策畫「真實的呢喃:1990s以降的女性私電影」主題,引領觀眾在一部部女性創作的作品中,聆聽1990年代的她們發出的呢喃述說。

《售命》導演鄧仲謀:我用九年的生命,換來這部電影

拍攝過許多廣告及短片的導演鄧仲謀,藉由首部自編自導的電影長片《售命》,及男主角傅孟柏所飾演的阿良,探討生命的價值、「賣命」的議題。

周東彥談VR創作的獨特魅力:抓住空間感與比例

膝關節:為什麼我們如此喜愛《教父》?

義無反顧的性別革命:從張國榮演活了程蝶衣說起

《世界上最爛的人》:如果自由的意義就是空虛

強尼格林伍德:從電台司令吉他手到《犬山記》電影配樂家

強尼格林伍德(Jonny greenwood)除了是眾所皆知的電台司令吉他手之外,另外一個身分為電影配樂家,操刀多部電影配樂。

《西城故事》:史蒂芬史匹柏眼中,時代才是真正的主角

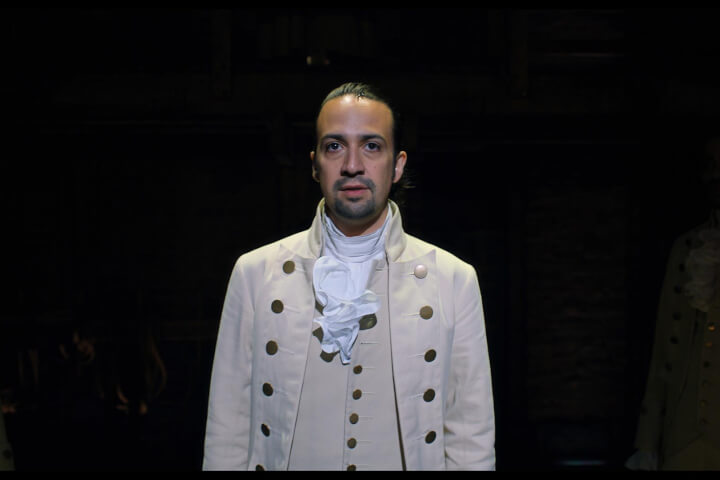

從《漢密爾頓》到《倒數時刻》林-曼努爾·米蘭達,訴說這個世代故事之人

林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的音樂劇《漢密爾頓》撼動美國的流行文化,開啟了一個屬於他的音樂劇宇宙。

《漂浪人生》:無法透過攝影機紀錄的雙重「逃離」

電影《漂浪人生》是一部關於「逃離」與「何處為家」的電影,是影史上首部同時提名最佳動畫長片、最佳紀錄長片和最佳國際影片三獎的電影。

《貝爾法斯特》:即便故鄉變了樣,它仍是永恆的明月光

導演肯尼斯布萊納以自身童年的無常,拍出國家的歷史創傷。有人說它太過飄渺,但它也因此貼合每個人各自思念的家鄉,拍出最為單純的惆悵。

從野台到電影的IP典範,霹靂布袋戲如何不斷創新跨界?

台灣電影在巴黎(下):Filmosa巴黎台灣電影節策展人王慧茹專訪

Filmosa期待終日文化部能夠設立海外專案計畫,定期在巴黎舉辦帶狀一定規模的台灣影展,延續讓台灣的精采電影文化持續被世界看見。

台灣電影在巴黎(上):法國電影策展人倪娃法專訪

珍康萍《犬山記》:有毒的男子氣概

《犬山記》就像是一場透過影像藝術精心打造、細火慢煮進行的社會實驗,對準劇中角色,亦朝向座椅上的觀眾,緩緩探索人們判斷善惡、解讀人性的浮動標準。

我所知道關於濱口竜介的二三事

濱口竜介的風格分析:他與電影「之間」

談濱口竜介電影:成為不同的自己,才能抵達真正的自己

從2008年《暗湧情事》,再到如今入圍四項奧斯卡的《在車上》,濱口竜介總用他獨特的風格及口白的堆疊,從一顆顆鏡頭探求自我。

濱口竜介《在車上》:如果我們的語言是「不需要言語」

濱口竜介的《在車上》將村上春樹的故事主軸從男女換成了語言,如同電影裡從黃色置換成紅色紳寶900,成為另一趟相似卻截然不同的旅程。

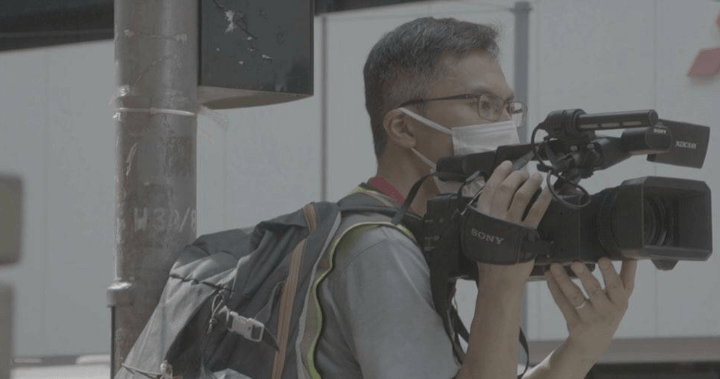

我是拍電影的人——專訪時代革命導演周冠威

周冠威已記不清楚是從總時長多少的龐大影像資料中,剪出兩個半小時長的紀錄片《時代革命》。拍攝動機,是想讓人能夠看明白反送中運動每分每秒的局勢變化。

第94屆奧斯卡哪裡看?入圍作品觀影指南

一口咬下台灣電影三明治:台灣影視如何多方出擊、走向國際?

文化內容策進院董事長丁曉菁、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥,與《VERSE》社長張鐵志暢談台灣影劇近年的發展,以及這些精采佳作如何被帶向國際舞台。