台北大稻埕永續百貨開張!「House of Story Wear」集結20個永續品牌,打造台北首家ESG概念選物店

House of Story Wear以全新零售模式,集結國內外的續時尚選品,且融入租賃、修繕服務與二手書交換等多元永續元素,同時結合教育推廣與循環經濟,為台灣永續時尚建立全新的里程碑。

共找到88篇關於 大稻埕 的文章。

House of Story Wear以全新零售模式,集結國內外的續時尚選品,且融入租賃、修繕服務與二手書交換等多元永續元素,同時結合教育推廣與循環經濟,為台灣永續時尚建立全新的里程碑。

「年貨大街」這個年前市集,其實是九〇年代產物,而遠在年貨大街之前,大稻埕早已是老行業和手藝人的密集處,年節時仍有些老店可仰仗。

大龍峒老師府第九代陳玠甫,以傳承為使命,將餐館「同安樂」打造成一座承載家族百年記憶和在地文史的場域,展現老台北的生活況味。

以「聲音」為主軸,小島裡團隊將帶領人們走入回憶。方序中以「一刻15分鐘」為單位,精選三十餘則大稻埕故事於各展區供聽眾聆聽。

從進口中藥材的大盤商轉型成立中藥互動體驗館,德利泰透過有趣的互動體驗傳承中藥知識文化,重新讓中藥走入生活、拉近與民眾之間的距離,更成為大稻埕必訪的時髦名店。

用一些網路鄉民的刻板印象來敘述三重:混亂、黑道、8+9(八家將/pat-ka-tsiòng的諧音哏),聽起來還滿「黑色電影」(Film Noir)的吧。

為了迎接七夕,BOSS 攜手《小王子》(Le Petit Prince)推出限量版聯名系列,慶祝此部享譽盛名的兒童文學作品問世80周年,同時獻禮情人節。

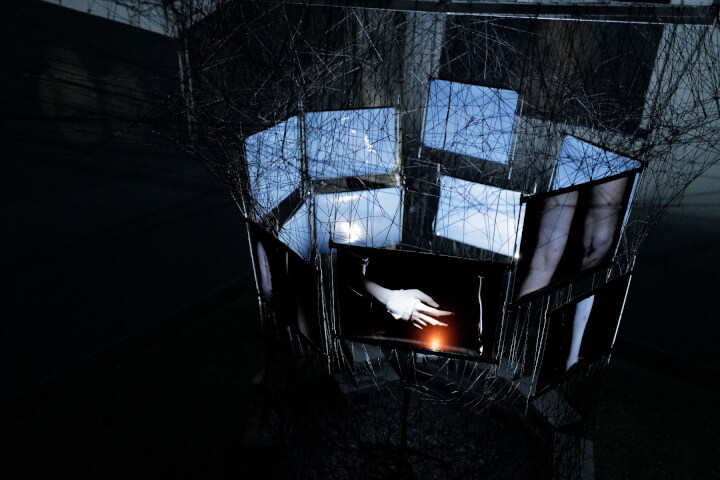

「彡苗空間實驗」是由八位設計師組成、年齡平均30歲上下的年輕團隊,擅長將品牌精神與故事轉化成設計語彙,成為以空間說故事的說書人。

永和福和路巷弄的「三層甜點工作室」在主理人April精心打造下,從柑點、飲品到環境,皆呈現溫馨恬靜的氛圍,成為一處適合暫時遠離喧囂的美麗秘境。

人稱「豪神」、「everything總監」的柯智豪,作品不僅是「三金」常客,更頻繁出現在「金音獎」、「傳藝金曲獎」的舞台上。他仍不斷拓展著音樂所能觸及的極限。

2023年9月,犀牛盾(RHINOSHIELD)於台北三創區開設了全新的實體店面,與「一日店長」焦凡凡吸引大批粉絲及品牌愛好者共襄盛舉。

黃文英是台灣最重要的電影創作者之一,她擔任藝術指導與導演侯孝賢合作多年,如今拍起了自己的電影《車頂上的玄天上帝》,將鏡頭對向自己的故鄉與思念,讓信仰領路,走回百年前嘉義火車站前的中正路。

從大稻埕、剝皮寮到三峽清水祖師廟,淡江大學建築學系教授米復國長期扮演重要文化資產保存的推手,為市民搭起與台北文化歷史溝通的橋梁,進而提升對城市的認同。

擅長國際策展的時藝多媒體,將「空軍三重一村」歷史眷村賦予新的生命,透過半年的策劃,現在的三重一村不僅是歷史博物館,更是藝文的天堂。

「Why Taiwan Matters:台灣對世界的獨特意義」是《VERSE》在2020年8月的創刊號提出的大問題。如今邁入第三年,我們想提出另一個大問題:你希望這個島嶼有什麼樣的未來?

今年是正是文協成立100週年,「文協對於這一代最重要的影響,是它真正意義地啟蒙了臺灣是『臺灣人的臺灣』。」邵璦婷如是說。

身為歷史最悠久、位處都市核心的台北植物園,在更迭的政權下、研究與推廣的使命中,打造以植物為主角的空間,讓市民與自然、人與環境得以長久共存,

「建築的本質是空間,而空間的本質是為人服務。」AKA ARTLAND順應這個思維而誕生,因為有人,才有了情感;有了情感,一個空間才有了溫度。

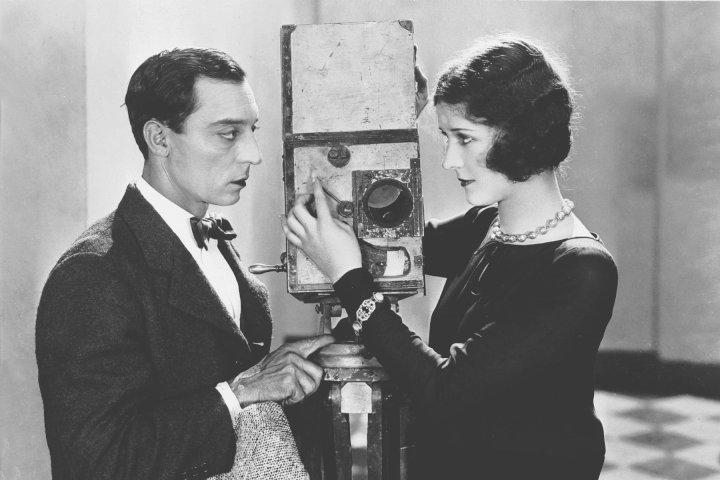

從青澀的大學時代,樓一安與陳芯宜就在輔大大傳系廣告組同處一班,往後,倆人的合作關係持續了許多個年頭,並各自走出自己的敘事風格。

「ITF台北國際旅展」在11月於台北南港展覽館開幕,文化部今年以「文化帶路」為主題,在地文化體驗為核心,規劃10條文化觀光示範遊程。

林蓉(Amber Lin)創辦飲食文化行銷顧問公司Foodie Amber,團隊放眼觀察國際市場,並專注台灣餐飲轉型,引領台灣餐飲業。

第8期封面故事「這島嶼是座植物博物館」聚焦台灣人理應熟悉但實際卻頗陌生的植物園,探索島嶼與植物學的過去與現在,以及植物與生活的關係。

高雄三鳳中街,短短400公尺的街上及其周邊,不僅有各式年貨、南北雜糧、糖果糕點,還有三塊厝過往的歷史脈絡、美味市場、悠久廟宇與日常青草街。

2017年台灣參考德國「浪漫之路」,打造台三線客庄浪漫大道,振興台三線沿線的經濟。而台三線沿線古道網的形成,即台灣樟樹開採史。

隨著港務轉型、就業機會減少,太平山城因人口大量外移而失去生機。2021年中,基隆市政府與臺灣藝術大學合作成立「太平山城藝棧」團隊,期待透過藝術,為老社區注入新能量。

要在這場瘟疫蔓延時開店實屬不易,倘若開的是書店則更加艱辛,然而「一間書店」就這麼誕生在當前疫情高峰下,主理人威利愛書成痴,他深知一個供給人們閱讀的第三空間有多麽重要。

睽違25年,台灣終於又舉辦一次洪瑞麟的大型個展──「掘光而行:洪瑞麟」,補償了漫長的25年間,他在台灣欠缺的聚焦及討論。

過去以夜市為人熟知的士林,近日因臺北表演藝術中心的「巨球」建築外觀再引起討論,本篇由懷舊達人張哲生回顧士林夜市的發展過程