唐鳳在變局中開創新局,激活意識暗流

唐鳳:一名無政府主義者如何成為台灣 icon

這些年,加諸在唐鳳身上的標籤實在太多,她既不抗拒也不同意。在她心中,這些標籤只是發語詞,不是語言中有意義的一部分,如果一定要給自己下個標籤呢?她說:「可能就是『我』吧,這是個沒有所指、沒有意義的字。」

這些年,加諸在唐鳳身上的標籤實在太多,她既不抗拒也不同意。在她心中,這些標籤只是發語詞,不是語言中有意義的一部分,如果一定要給自己下個標籤呢?她說:「可能就是『我』吧,這是個沒有所指、沒有意義的字。」

「我是安那其。」

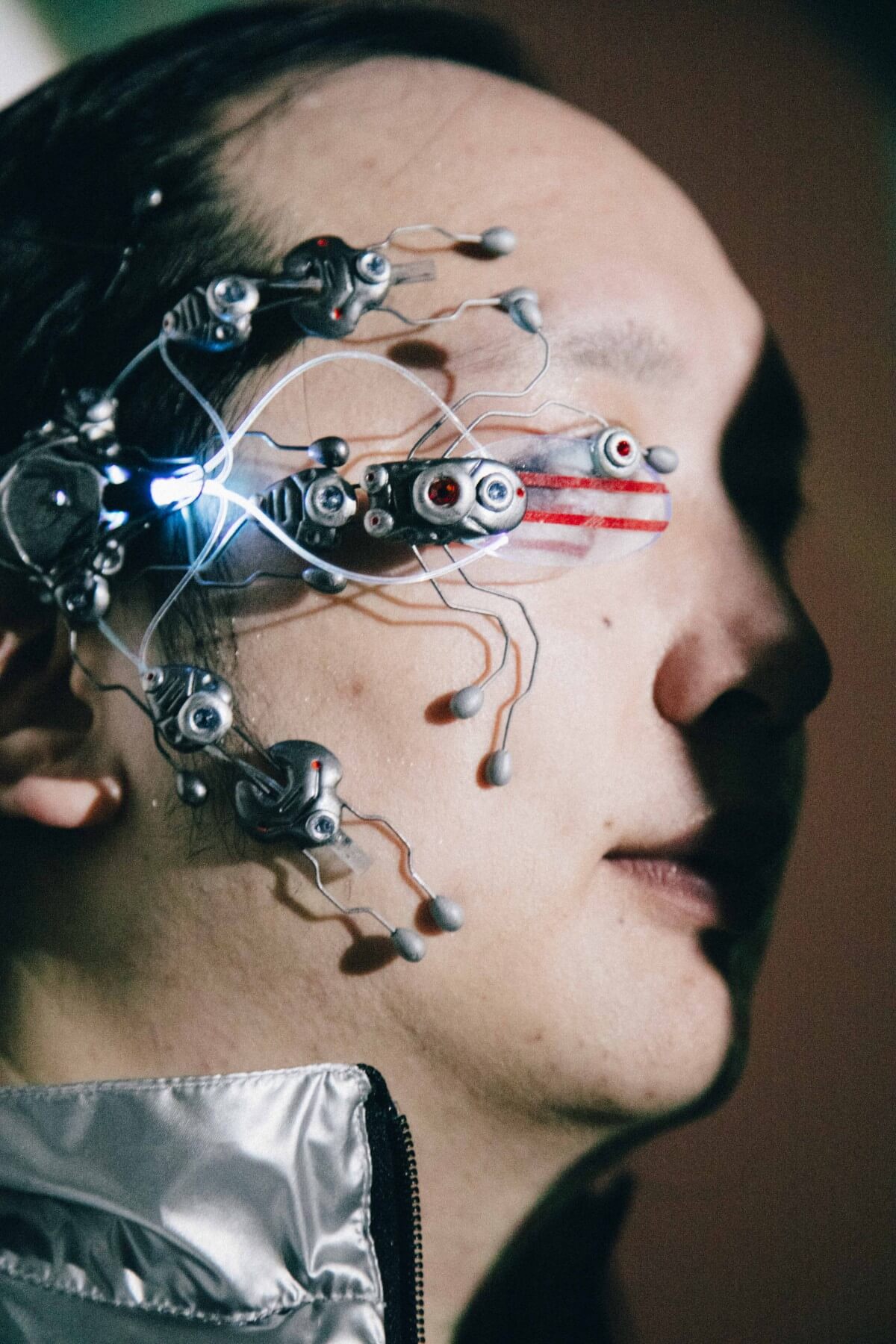

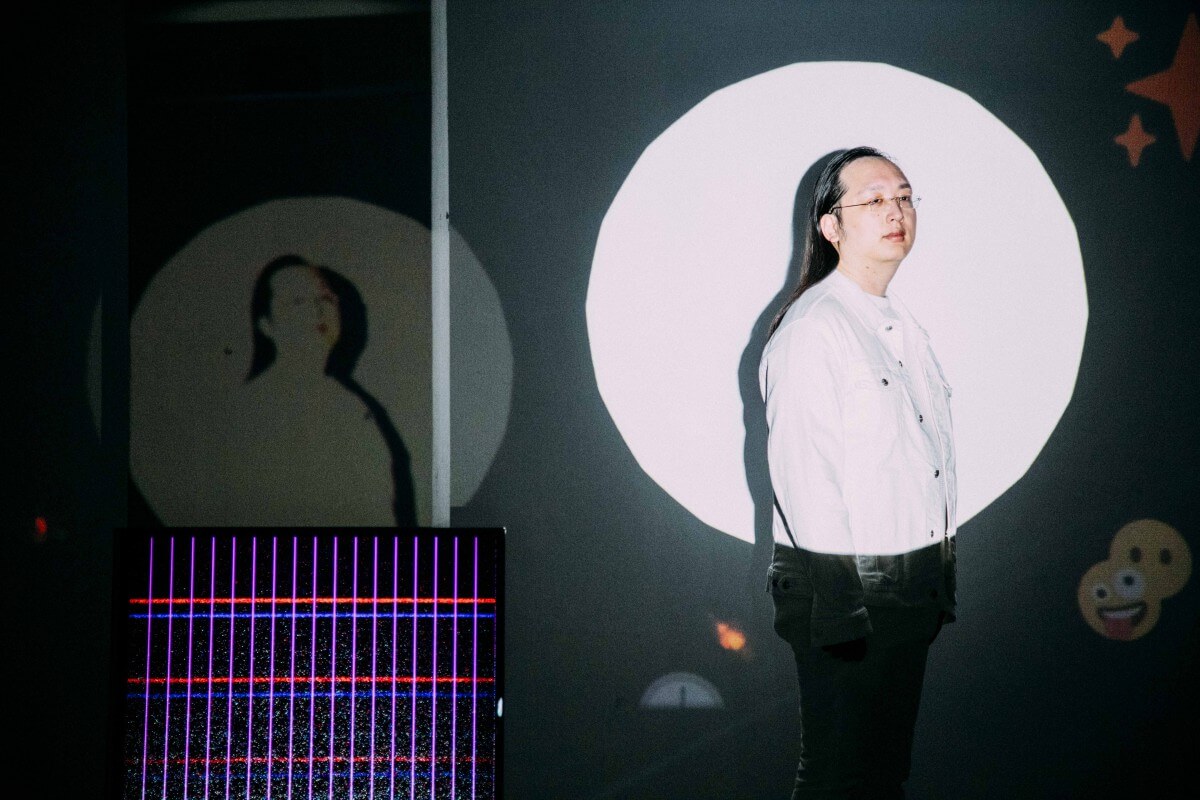

一名無政府主義、無性別身分以及駭客行動主義者(hacktivist),此刻坐在象徵舊時代國家男性威權最高軍事機關「空總」改造而成的社創中心辦公室裡,拿著 iPad 受訪,本身就有強烈的超現實意涵。她從島國五月的悶熱中抬起頭說:「我想事情的時候,是排除掉國家認同、民族認同這些觀念的。」

她,是中華民國第一位「數位政委」唐鳳——沒有二元對立的世界觀,卻能從中找到無限意義。相較於她對自身處境的清晰洞視,世人眼中的唐鳳是個無法定義的謎。

初夏,營房外的椰子樹,令人想起太陽花運動時的青島東。

「唐鳳」這名字確實是從太陽花運動開始廣為人知。2014年早春,在沸騰的議場,她就以「不為任何一方政治勢力服務」,在立法院內各角度架設直播器材、並建議在立院周圍安裝投影幕,讓不同公民意見在平台上相互溝通。在這場運動中,唐鳳堅持不作「代言」,於是,也就不存在「他者」。

人們思考台灣問題時,總不斷追問「我們」是誰?從國民政府遷台起,指認「我族」、「他者」,似乎就是台灣社會內部不斷碰撞,相互傾軋,相愛、相殺的永恆母題。

但,這道考題對唐鳳而言幾乎不存在。

我不覺得一半的人是其他人,對我來講,全都是自己人,也有一些部分跟我是相同的。

她以此界定自己的性別認同,其政治意涵,卻足以令人想到南美左翼、無政府主義者「副司令馬科斯」(Subcomandante Marcos)的名言:「馬科斯是舊金山的同性戀者,南非的黑人,是大學城中的搖滾青年,納粹德國的猶太人,政黨中的女性主義者,沒有畫廊或畫冊的藝術家、任何一座城市、任何一條街區上星期六晚上的家庭主婦⋯⋯(中略)⋯⋯馬科斯是世界上任何一個人。」

兒時曾遭霸凌,只有國中學歷,性別認同少數的唐鳳,看似不容於台灣社會體制,其實更像是台灣在國際社會的處境,如卡繆筆下的異鄉人,是被剝奪既定身分(因而有了認同的多樣),又被迫出離體制(因而必須在聯合國、WHO 外自尋生路)的特殊存在。唐鳳之於台灣,如同台灣之於世界,正因沒有包袱,能以開放思維對舊世界的問題展開全面游擊。

拒絕國王,拒絕總統,也拒絕投票

窗外,蟬聲逐漸寂靜。原本幽默、溫暖、隨時丟網路哏化解嚴肅氣氛的唐鳳,此刻轉而呈現她深沉、不可知的一面。這是當她提及自己的重要政治啟蒙,爭取網路自由的「藍絲帶運動」與 IETF 網際網路工程任務組的時刻。語速一向驚人的唐鳳,反常地,一字一句緩慢念出這句她曾參與,至今仍然信守的 IETF 座右銘——「我們拒絕國王、總統與投票,我們相信粗略的共識,與進擊的程式」(註1)。

所謂「粗略的共識」指的是以非強制,沒有投票、沒有定案的共同參與,讓「討論」可以永無止盡,而「進擊的程式」則代表著行動。

因為沒有人會輸,就沒有人會割席,遊戲會一直持續下去,一直產生出新的方案。

從早期唐鳳以個人身分,將開放社群經驗帶向國際,到今天與社創中心團隊協作,都是以這個出發點為思考。

唐鳳憧憬的公民社會「共識」,很像法國哲學家 Ernest Renan 對國家本質的界定:「國家的存在繫於每日進行的公投(daily referendum)」,地緣關係、身分不再是重點,「以往要先有連結感,才能一起做事,現在是大家先起鬨,一起共同創作,再彼此慢慢認識。」唐鳳以 2013 年公民抗議軍方不透明的凱道「萬人送仲丘」舉例,「實體行動前這些人素未謀面,全都是丟水球(網路私訊)認識的。」

而唐鳳及社群的開放實驗帶來的影響,為島嶼上的對立陣營,創造出了具體協作的空間。例如 vTaiwan 平台使用的投票討論軟體「Pol.is」,功能就是「不犧牲任何一方意見」,用程式降低「酸民」及「惡意灌票」的投票權重,再利用機器學習技術,分析參與者間的想法分歧,慢慢趨近共識。

藉由 Pol.is 模式,台灣公民社會凝聚出了如 Uber 規範、酒駕刑罰等議題的共識,將政治激情轉化為雙方都能理解的圖像,讓意識形態對決回歸溝通的日常,也為掙扎於「九二共識」、「台灣共識」的社會,從細微處開始有了和解向前的可能。

讓詩歌介入政治,讓世界回到台灣

只是,走出了台灣,國際現實政治的鋒利是否會給唐鳳的理想主義留下餘地?《德國之聲》去年 11 月採訪唐鳳提到「北京認為台灣是塊『分離的領土』」,唐鳳竟回答「台灣在新石器時代已經分離了」。這個回答引爆網路社群與媒體討論,也有人認為唐鳳是譁眾取寵,迴避問題。(註2)

然而對文字、意義的細節洞悉,不被既有語境「綁架」的脫困能力,正是詩人與俳人所擅長的,也或許正是台灣面對國際困境所需的柔韌與靈活。唐鳳確實也寫詩、譯詩,她在 PTT 詩版翻譯、發表了不少加拿大詩人柯恩(Leonard Cohen)的詩:「柯恩的隱喻是普世的,他很少用只有特定社會情境才能了解的詞。他的對象不是特定的人,是全體的人。」

唐鳳突然不預期地哼唱了一段柯恩〈來,治癒〉(Come, Healing)的旋律:「枝枒的渴望把嫩芽提拔,動脈的渴望把血液淨化。」帶著我們進入植物、動物的邏輯,「它完全不是在特定角落有效,你到了火星上,這兩個東西都還是成立的。」我們突然理解,彷彿唐鳳的清醒,來自一種「不下判斷,放入引號」的懸置,來自於可以隨時進入他人、進入其他生命情狀之中的能力。

我說的話,大部分都是引用的,引用某人的,引用歷史文件。我真正原創的想法,是在一個我也不知什麼狀態下完成的。

對唐鳳而言,人類思考的侷限在於主觀和立場,而從唐鳳參與的 g0v 零時政府,到社會創新實驗中心,都能看出集體智慧的體現,讓島嶼超越現實政治與歷史宿命的機會。

在現實裡投影烏托邦,台灣最好的時刻

而唐鳳又是如何辨識「台灣」這個她成長,思考與行動的出發點?海德格說「返鄉是詩人的天職」,然而唐鳳心中的原鄉,卻似乎是超越台灣的另一個維度——直指地球、宇宙、或人類文明本身。

唐鳳將 VR 太空場景拿給友人觀看,發現「不管在國際太空站或火星,大家都會一直尋找某個腦海中的畫面,直到視野出現地球,才覺得安心。」人們會不斷尋覓從「家園」發出的微弱訊號,但唐鳳說:「當你給我一個地球儀,我不會特別先找台灣,搭飛機回台灣也不會特別有回家的感覺。」

似乎對唐鳳而言,台灣人的生存狀態唯有與全人類處境連結才有意義,正如她與不同民間企業、社群共同將台灣的口罩地圖推向韓國、開放政府經驗推向泰國、AI 肺結核快篩推向非洲的經驗。她說:「我不是為(for)台灣工作,而是與(with)台灣一起工作。」除了個人與國家的「自願結合」,這也暗示了公民個體能穿透島嶼邊界,對世界直接產生影響。

但面對現實,唐鳳並非總是游刃有餘,長達三年時間,她是拿自己新店的房屋貸款,自費參加國外會議,入閣後,唐鳳也曾遭部分開放社群批評,認為她「擁有權力,卻不下命令」的持守(conservative)態度,減緩了開放政府的進程。對此刻的台灣,唐鳳的理念是否太過超前?當談及她理想的烏托邦時,唐鳳眼底閃過一絲難以形容的傷感,卻隨即平靜地說:「烏托邦和現實沒有距離。就像你在牆上投影,牆面上還是有本來的東西,但你可以透過投影,去諧擬、顛覆原本的意義。」

牆面的投影,下一次何時改變?或許薛西弗斯的大石,仍將一次次落回原點。

唐鳳說:

我想做的事,都是無法完成的事。

這永恆的動態,正如台灣自我完足的過程,永遠的進行式,永遠無法完成,永遠向死而生。

這一刻,就是台灣最好的時刻。

註1:We reject kings, presidents and voting. We believe in: rough consensus and running code.

註2:唐鳳認為《德國之聲》記者提問的用字是「breakaway」,但是中國反分裂法提到「領土分割」的字,叫做「division」;「breakaway」並不是一個主權國家的用字,那是一個日常用語,所以,也可以做地理上的解讀。

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》001

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

回到專題:Why Taiwan Matters?