作家周紘立的《夢時年》:母親、萬華和前任,所以我變成這樣的Gay

隨著周紘立帶著新作《夢時年》回歸文壇,我們前往這位作家的出生故鄉萬華,與他、他的母親和狗弟弟見上一面。

睽違近十年,作家周紘立憑藉生涯第四本著作《夢時年》回歸,隨即入圍台灣LGBTQ+文化獎項《Q POWER》的「Q Literature文字創作獎」,他那被作家郝譽翔形容是幽暗與華麗共存的迷人文字再度回到讀者視野。

離開文壇這些日子,周紘立經歷人生最混沌不安的時刻,逝去的愛情、宛如詛咒的親子關係、對文學的迷惘、用量劇增的身心藥物⋯⋯他說自己變成一隻受傷的壁虎,拖著要斷不斷的尾巴,《夢時年》是他斷尾求生的結果,他在書寫過程中,逐漸拾回自己破碎的心,因此由衷希望這本書,能幫助和他有過相同寂寞的人。

台灣文壇有所謂的「東海幫」,像某種聚落與群像,諸如楊富閔、蔣亞妮、楊隸亞、莫澄⋯⋯等,這些筆觸風格各自成一派的優秀作家們有個共通點,除了皆出身東海大學中文系,他們全是作家周芬伶創作課程的學生。

以感性細膩文風見長的周芬伶,身兼作家與學者雙重身分,她的創作理論相關課程向來是系上熱門,選修人數動輒破百,但教授每學期僅收少數,保有小班規模的授課品質。

周紘立也是這堂課出身的作家之一,他與楊富閔、楊隸亞等人是第一代OG成員,如果東海幫作家群被拍成一部系列電影,他們幾位的故事就是首部曲。

而周紘立一人或許則足以扛下前傳,假如沒有他,周芬伶可能就不會開設這堂培育無數青年作家的寫作沙龍。

早在2012年推出首本散文集《壞狗命》前,周紘立已憑藉多項文學獎殊榮展露頭角,其作品多次入選九歌出版的年度散文選。他的文字探索總離不開故鄉萬華(艋舺)與家族:《壞狗命》以他的母系親屬為藍圖書寫宿命;《甜美與暴烈》(2014)描寫失格父親的缺席、歸來與逝去;短篇小說集《後(來)事》(2016)則是作家另一種人格演繹,以出生地的所見所聞為靈感所嘔出的現代黑色寓言。

出身台北萬華的作家周紘立。(攝影/KRIS KANG)

出身台北萬華的作家周紘立。(攝影/KRIS KANG)

與那渾然天成的才氣相比,周紘立實在是低調地過分,他鮮少公開生活狀態,社群也稱不上在經營。在消失文壇近十年之久,終於在去年底推出新作《夢時年》(2023),該書在近期入圍由台灣彩虹平權大平台協會舉辦、反映台灣LGBTQ+文化面向的創作獎項——《Q POWER》的「Q Literature文字創作獎」。

這本書由來於周紘立對前任的歉意。昔日,他曾以匿名的方式,將伴侶之間的故事寫成散文,男友家人看到文章,從中推敲出兒子為同志的事實,將他們拆散。「事發那陣子,我還記得,在一場講座上,我看到他姊姊來到現場,坐在台下,不發一語。」周紘立說,他後來間接得知,前任被其家人帶去某些機構進行性向的「矯正」,也未走向原本夢想的人生道路。

他沒料到有一天自己寫的字會害人,原本字裡行間屬於戀人的甜蜜酸苦,在對方家長眼裡盡是蛇蠍心腸之事,成為兒子「只是可能誤入同性戀歧途,需要矯正」的證據,讓一位預定前往維也納攻讀音樂、未來肯定會前往國家音樂廳、前途無可限量的男孩,霎時進入一個截然不同的劇本演出,像是被外星人或某個特務組織消除生物足跡般,彷彿不曾存在過。

同一時間點,在他人生裡一直缺席的父親,因罹癌病入膏肓,周紘立被迫面對那個對他來說有如詛咒的血緣關係,在一瞬間感受到前所未有的失序,也失去對文學的信賴與依靠,讓本就長期服用的身心科藥物需求加劇。

這是他人生活得最混沌不安的十年。

直到他試著把自己的很片段的、破碎的某些狀態寫下來,如他所言,這並非寫作而是紀錄——紀錄一場持續做了十年的長夢,製程零散又煎熬,千言萬語藏不住,想對前男友說的話、想對前男友家人說的話,通通都在這本書裡。

周紘立《夢時年》,2023。(圖片/時報出版提供)

周紘立《夢時年》,2023。(圖片/時報出版提供)

「文學是自私的,所有作家都是有很多話想說,才能寫成一本書。」周紘立補充,「或者說,每個作家都會把自己的秘密藏在一本書裡,讀懂的人就會懂。」《夢時年》的動機完全是因為前任,每個人活著,終究要解決心底過不去的坎或遺憾,「我想跟他(前任)說,我還活著,我已經找不到你了,但是我是這樣走過來的。」

對周紘立而言,寫作是一種出口與解脫,他必須用文學的自私,來解決這件事。

我與文學

與多數作家相比,周紘立對文學的啟蒙算晚,大學以前,他沒有看過任何一本課外讀物,連翻漫畫都覺得懶。

直到他遇見周芬伶。

大一某堂散文課,是這對東海幫師徒初次相遇的場合。何謂散文?師父只在黑板上寫了五個字:形散意不散。

那天,周芬伶請在座學生寫篇幾百字的散文,然後同學間互評。眾人寫完後,上課時間大概也不夠了,周紘立回憶道:「最後就是我跟楊富閔兩個人在互評,第一堂課嘛,我們兩個人也不熟,就互相說喔喔喔你寫得很棒⋯⋯之類的,結果阿芬超生氣,說我們這是作文,不是散文。」

周紘立總稱呼周芬伶「阿芬」(據他所言,他是系上歷來第一個這樣叫她的學生),兩人同姓,這讓周紘立感到親切,他從小與母親住在外婆家,家裡沒有一個人跟自己同姓。

他對眼前這位教授深感興趣,周芬伶講話極度小聲,隨身的Gucci包上掛著一枚玉珮,有種東西合併的時髦感。這是周紘立人生首次離文學最近(物理上來說)的時刻:一個活生生的、出過好幾本書的作家站在眼前。所以即便第一堂課就這樣混亂地結束,一下課,周紘立突然有股衝動,他攔住周芬伶,對教授說:「老師,我要把你的書全部看完,我要認識你。」

周紘立真的在短時間內把當時周芬伶的作品全部讀完,讀書讀上癮,教授開始為他開書單,每次都開20本、20位作家,周芬伶鼓勵他,如果想寫作,就從喜歡的作家開始模仿。周紘立最快一天能夠讀完一本,好看的書他會放廁所,一讀再讀,廁所書是他對作者的讚美與認同。

他愛的書甚至能成為名片,有段日子,他把郝譽翔的小說《逆旅》(2010)當成自介,逢人就送一本,若是有心儀、曖昧的對象,不用對星象命盤算塔羅,先讀完《逆旅》再來看要不要約。

真正令周紘立開始動筆的瞬間,是讀完陳雪《無人知曉的我》(2006)的那一刻,「這本書嚇到了我。」作家描繪著親族間複雜的情愛依賴與傷害關係,第一章節〈兒子〉劇情交錯於平靜日常與驚悚夢境間,以第一人稱敘述著兒子對母親的伊底帕斯情結,主角不希望被生下來,希望用手撐開母親陰道,爬回子宮內,周紘立說:「讀完它我才發現,原來這種事是可以寫的嗎?那我也要寫。」

受周芬伶課程與陳雪《無人知曉的我》所啟發,周紘立於大學時期開始動筆進行創作。(攝影/KRIS KANG)

受周芬伶課程與陳雪《無人知曉的我》所啟發,周紘立於大學時期開始動筆進行創作。(攝影/KRIS KANG)

大三那年,他寫下生涯第一篇短篇小說〈扭蛋森林〉,初試啼聲便在校內校外獲得文學獎肯定。這是一個關於高中生援交的故事:女孩永遠轉不到她最想要的那顆扭蛋,轉到沒錢,因而賣身,賺得的5000塊通通換成遊樂場代幣,最終扭到想要的那款;她的性交易對象看著這一切,性慾乍看被滿足,卻又無比悵然若失。

他的文字像是駐足在社會光明面的相反,「我知道社會需要許多隱惡揚善的東西,但假如我的人生就是過得這麼慘,何必又要把自己裝得很光明?」

直到現在,周紘立非常清楚,自己沒有辦法寫出一些乾淨的、優美的東西,他說,他的文字有點異類,很骯髒、千瘡百孔,在泥巴裡打滾過的樣子。

就像他口中的家鄉萬華。

我與萬華

周紘立在萬華的花街巷弄間長大,每天出門上學放學,沿途風景都是遊民與流鶯。

他跟著母系家族生活,家中有媽媽、媽媽的媽媽,以及一位罹患精神官能症的阿姨,隨時會製造出一些荒謬劇碼,待親友收拾殘局。原本做著瓦斯工打工度日的父親,在他年紀很小時就離家另組家庭,小紘立對父親的印象,只有經常對母親暴力相向的拳腳。

「我媽是很某種典型的苦情角色,我爸離家出走隔天,她就去環南市場找工作,上夜班,晚上11點去市場製作醬菜、豆干,渾身都是臭味,但她出門前還是認真地梳妝打扮,她很愛漂亮。無論生病或颱風天,她都騎著那輛淑女車去上班,日復一日。」

周紘立與他的母親阿淑,還有狗弟弟黑嚕嚕。(攝影/KRIS KANG)

周紘立與他的母親阿淑,還有狗弟弟黑嚕嚕。(攝影/KRIS KANG)

母親去上班時,夜貓子周紘立的生活才剛開始,兩人完全沒有交集。母子間並無相依為命的情感,有的,只是無法互相理解的情緒。

他甚至覺得紅燈區比他家有趣,那兒的日光燈都罩著紅色玻璃紙,變成紅燈很美。紅色喜氣,像過年,性慾可以交易的場域,天天都像在過年。

直到時任台北市長陳水扁掃蕩煙花街後,紅吱吱的樓房瞬間變成一棟棟荒煙蔓草的廢墟,頹敗的情慾買賣從此無法正大光明地公開,只能暗通款曲,周紘立到現在都能指出,萬華的哪棟建築,做著哪種形式的春光交易,而那些乏人問津的廢棄空房,就像舊日被掃蕩的接客小姐們遺留的子宮,「萬華真的很老,我在很小的時候,就知道這座城市很老了。」

小時候,他看著那些所謂的小姐——其實都是歐巴桑了,她們並不年輕,但還是很努力、很用力地濃妝艷抹。

這座城活得就如大眾所認知的刻板印象。台北12個行政區,每一區總有顯著的發展或變革,就只有最早發展的萬華是舊的,無論新房子蓋了多少都改變不了這個舊的味道,周紘立形容,就像那些流鶯抵抗歲月的樣子,很努力不變舊,但也不會更新了,像是卡在一段時空的中間地帶,被眾人給遺忘。

周紘立與母親步行在萬華新富町文化市場(東三水街市場)。(攝影/KRIS KANG)

周紘立與母親步行在萬華新富町文化市場(東三水街市場)。(攝影/KRIS KANG)

周紘立的童年就在這處時空縫隙間奔跑、探索,他特別愛往華西街跑,看蛇湯店殺蛇。蛇充滿象徵性,代表力量、豐產、轉化、治癒,或性慾。老闆手起刀落切肉剝皮,然後把心挖出來,放在經過的遊客眼前,剛挖出的火熱心臟還會蹦蹦跳。

「為什麼要吃蛇肉?因為壯陽嘛,老男人來萬華,吃野味、找小姐,全都是一套的,比較有錢的,吃完就會離開萬華前往中山北路、林森北路了。」舊舊的萬華,連情慾都是粗獷的廉價感。

國中時,周紘立第一次接觸到居住地以外的孩子,才發現別人家有多「高級」,第一次去同學家,看到樓房外觀乾乾淨淨的,有電梯、有保全幫你收信⋯⋯原來家是這樣子的呀?「我的第一個反應,就是給我家買一個郵箱,用麥克筆寫上地址。」

長年不在場的父親、無法交心的母親、官能失常的阿姨⋯⋯周紘立在一個失愛又失序的家庭中成長,他只在阿嬤身上獲得愛,他(在家的時候)睡在阿嬤身旁多年,一直睡到阿嬤離世,像個寂寞又長不大的孩子。

(左圖)周紘立兒時照;(右圖)周紘立的阿嬤。那天,阿嬤帶周紘立去銀樓買金戒指,送給他向母親出櫃後的「調解禮物」。(圖片/周紘立提供)

(左圖)周紘立兒時照;(右圖)周紘立的阿嬤。那天,阿嬤帶周紘立去銀樓買金戒指,送給他向母親出櫃後的「調解禮物」。(圖片/周紘立提供)

不確定周紘立的敏感心思是天生抑或後天造成,這種孤獨性格使他從小就體悟到,很多人以為遊民是無家可歸,但其實更多遊民是不想回家、不想被找到,「所以老的遊民走了,永遠有一批新的進來萬華。我小時候一直覺得我跟他們(遊民)是一樣的,我也沒有家,我爸不要我,我媽不懂我,我只是他們做愛後的產物,我住在一個只有我姓周的地方。」

斑駁的小城,流鶯與遊民、蛇的血與屍體,萬華深深影響著周紘立,人生比戲真實且離奇,他吸吮這座舊城的光怪陸離長大、成人,直到大學,遇見文學,是寫作拯救了他。他發現自己始終尋不著答案的出身背景,也能從中建構出一個獲得他人共鳴的世界觀。

萬華對周紘立本人的潛移默化,皆體現在他的文字脈絡裡。(攝影/KRIS KANG)

萬華對周紘立本人的潛移默化,皆體現在他的文字脈絡裡。(攝影/KRIS KANG)

師從詩人楊澤習修創作期間,周紘立獲得一系列關於「情色文學」的書單,諸如亨利.米勒《北回歸線》(1934)、岡本加乃子《老妓抄》(1938)、馮唐《萬物生長》(2001)等,楊澤的目的是要讓創作者去體會真正社會底層的生活樣貌,以及「性」在文學中所扮演的驅動角色。楊澤曾勉勵周紘立,說他生在萬華極其幸運,那兒住的都是活生生的人,所有的作家,都應該要有在人世間最底層打滾的意圖。

周芬伶曾在《散文課》(2013)自序中提到:「散文家應該是那些對自我或萬物探索具有巨大熱忱的人,什麼東西可讓人窮盡一生探索不盡,除了真我與真理,還有其他嗎?自己只是一個通道,通向他人與世界,不知己何以知人?」

這正是散文的珍貴之處,散文是立基於寫作者的真實經歷與體悟所萃取出來的文學形式,周紘立說,你必須拿你現實中的經歷或傷痕來與陌生人分享,文學是無法被量產的產物,而寫散文很像是還債,把你人生的債給還/寫完。

即便像《夢時年》以前任為契機,但內容仍離不開他所熟悉的、關於艋舺的氣味。畢竟萬華,與身體裡父母的血緣,就是周紘立天生的債。

躲在笑聲背後的夢

這個債也令他比同齡人來的早熟世故,所有熟識周紘立的人,經常會對他有點純真、又有點豪邁的笑聲感到印象深刻。

他太習慣用笑來當作盾牌,「我是跟那些流鶯學的,就『伸手不打笑臉人』吧,她們在路邊接客,如果被拒絕、被口出惡言、被唾罵,她們也都是笑笑的。」

前任事件發生那陣子,他躲到北藝大的研究所修習劇本創作,是國寶級演員金士傑退休教職前最後一批學生。第一堂課,小班制,面對眼前一堆不認識的同學,周紘立就跟過往一樣,沒事就笑兩聲,如呼吸吞嚥眨眼的自然反射。

「結果金老(金士傑)聽到我的笑,馬上跟大家說:『來,我們來研究這位同學的笑聲。』然後開始分析笑聲,分析出十幾種延伸版本。」第一堂課,碩士班一整晚都在研究周紘立的笑。

最後,金士傑做出結論,老師告訴大家,周紘立的笑,隱藏著一種很悲傷的心情,這位同學很孤單,大家要多擁抱他。

他記得上金士傑的課很累,當時癌末的父親正住在加護病房、要死不活的狀態,向來以嚴格著稱、連婚喪喜慶都不給請假的金士傑告訴周紘立:「課的事情你不要擔心,可以放著,外面的人生更重要。」他隱約記得,周芬伶以前也跟他說過類似的話。

即便最終沒有讀完碩士,但周紘立並非毫無收穫,在那堂課之後,他似乎比較知道如何檢視自我了,循著金士傑分析他笑聲的模式,嘗試推敲自己身上一些蛛絲馬跡的構成。身心科求診期間,他找了很多心理學的書來看,許多內容提及兒時原生家庭如何對成人造成影響。

為了遠離那段艱難的日子,周紘立也一度遠離文學,離開習慣的日常圈,前往不同領域的產業工作、生活。(攝影/KRIS KANG)

為了遠離那段艱難的日子,周紘立也一度遠離文學,離開習慣的日常圈,前往不同領域的產業工作、生活。(攝影/KRIS KANG)

離開北藝大後,周紘立試著讓自己遠離舒適圈,他開始不碰文學,為網路行銷公司拍短影片,他稱自己是第一批在網路上用巧克力做蛋炒飯、用可樂燉魚、油炸西瓜的人;或是前往中國,寫當地飯店的旅遊開箱文,拍拍照片、寫些資訊類的拼貼短文,然後上傳微信公眾號——他說比出書還好賺,曾在荒無人烟的村落裡困上個三、五天,去過星空彷彿觸手可及,但需要氧氣瓶才能存活的雲南高原絕境,也在不知名的深山裡,跟隨農民採摘瑪卡,「早知現在瑪卡這麼紅,我當年就多囤一些。」

這些離奇的實際經歷,至今看來也像十年長夢的一部分,如他在書中所言:「夢,比現實還真實,卻比現實不真實,我在兩者間擺盪出一段時間。」

周紘立希望《夢時年》能成為同志或同志家長的「解夢書」。(攝影/KRIS KANG)

周紘立希望《夢時年》能成為同志或同志家長的「解夢書」。(攝影/KRIS KANG)

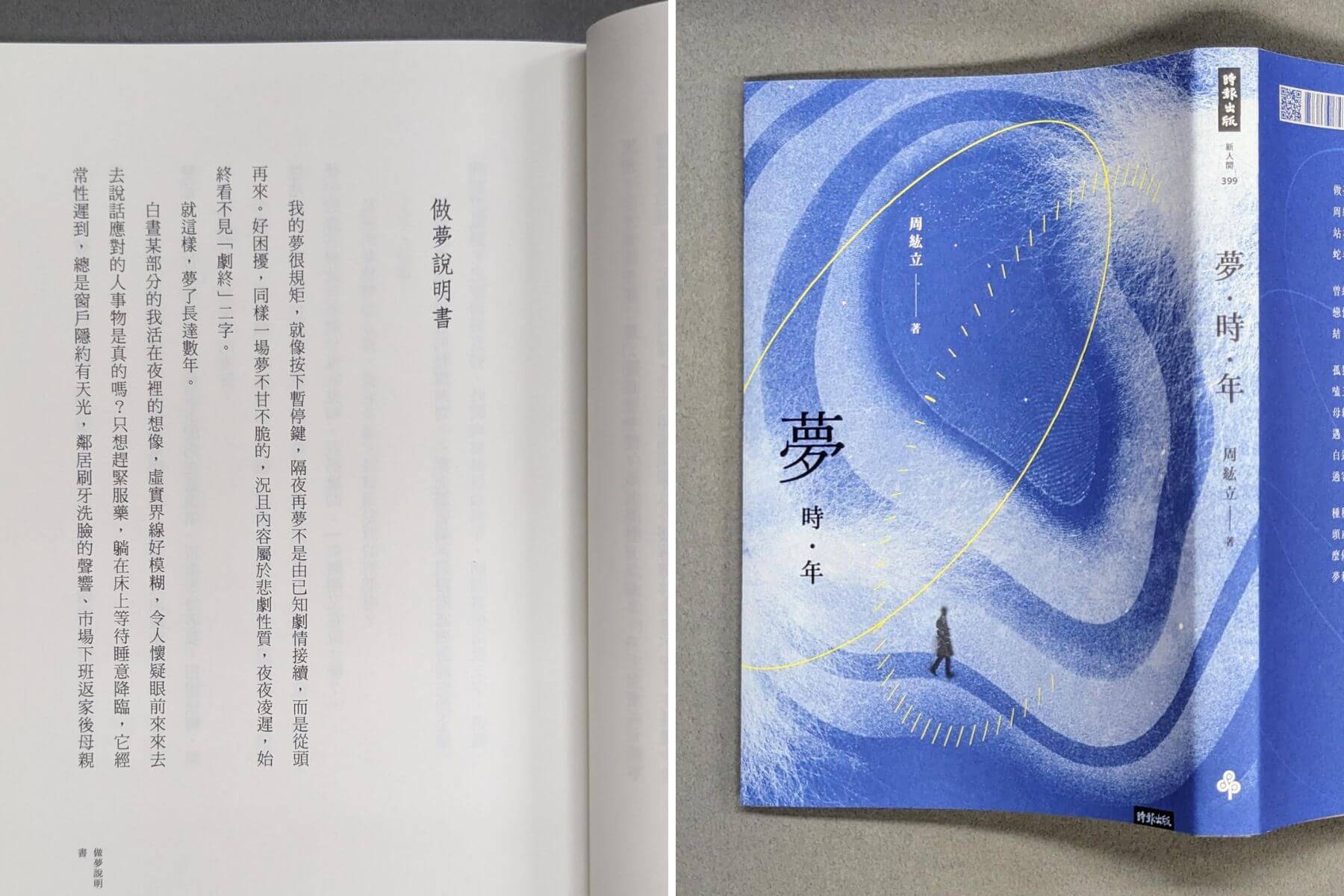

《夢時年》以三大篇章構成:第一章《日間殘餘》以第一人稱敘述夢境,帶領讀者進入一場非線性的、不屬於地球認知的時間軸線裡,隨著作家本人的主觀鏡頭,像是進入VR狀態,峰迴路轉又分不清虛實,體驗這場長途跋涉的惡夢過程。

第二章《為夢找解釋》收錄九篇長文,顧名思義,周紘立用了九種方式,去解釋第一章節的惡夢(與他自己的人生)何以至此?終章《超譯註釋》宛如小品,是作者本人將文字檔案裡最常使用的詞彙特別抓出來,一個專門解釋「周紘立」這個人的辭典。

《夢時年》以一場十年惡夢為契機,串連看似毫無關聯的三大章節,越是反覆細讀,就越能體會其深意。(圖片/時報出版提供)

《夢時年》以一場十年惡夢為契機,串連看似毫無關聯的三大章節,越是反覆細讀,就越能體會其深意。(圖片/時報出版提供)

《夢時年》的獨特之處,就在於看似結構截然不同的三篇章節卻緊密依存,令讀者一讀再讀,因為越讀到後面,就越到感受到前面所述之事的箇中滋味,恰如解夢般豁然開朗。

一開始,周紘立的確有預設,《夢時年》是一本寫給同志父母們看的書,「我希望這本書能成為某些讀者的解夢書,像『周公解夢』那種東西。如果你家裡有同志,或是你本身是同志,我們是否能藉由讀完一個夢,去理解我們當前遇到的問題是什麼?」

長夢之後,我與母親

原以為書是藥引,直到書正式出版,周紘立漸漸發現,真正令他復原的,或許是他與母親逐漸轉好的關係,「我到近年才認真思考,這個女人對我的生命意義是什麼?」

周紘立是透過阿嬤向母親出櫃的,在一個農曆除夕夜的餐桌上,當時台灣同婚法案尚未通過,阿嬤對女兒說,男生跟男生在一起有什麼關係,幸福快樂就好,「我媽回說:『兩個男人手牽手,會被笑。』我阿嬤就反問:『你是怕誰被笑?』我媽說:『我怕我兒子被笑。』那時我才有點感覺到,其實我媽是很關心我的。」

《夢時年》完成前後,周紘立認真思考母親對於自身的影響與生命意義,母子兩感情越來越好,周紘立甚至會向母親詢問新書封面設計意見。(攝影/KRIS KANG)

《夢時年》完成前後,周紘立認真思考母親對於自身的影響與生命意義,母子兩感情越來越好,周紘立甚至會向母親詢問新書封面設計意見。(攝影/KRIS KANG)

(攝影/KRIS KANG)

(攝影/KRIS KANG)

去年年初,周紘立的健康出現狀況,他不喝水,只喝無糖可樂,再加上長期服用藥物,血糖運作近乎失衡,「我看出我媽很憂心我的健康。」母子兩人約法三章,要一起運動,沒有落雨的下午,他們會帶著家裡的狗——13歲的小黑貴賓,從萬華居所走到大稻埕水門一帶。

「你知道,河堤通常有很多猛男在運動,我會虧我媽說:『你看,那個做你的女婿,你喜歡嗎?』我媽就會害羞說:『不要說這些啦!』」

每次往返,都是幾公里的路程,他們一路聊天,像是要把過去沒說過的話說好說滿。隨著時代氛圍逐漸理解多元的真諦,母親似乎也漸漸能體會兒子的心境。現在兩人會一同追劇,看到一些同志間生離死別的苦戀情節,周紘立幽微感覺到,自己的媽媽越來越能夠理解兒子在想什麼了。

在向母親出櫃後,周紘立有感於近年母子間感情越來越好。(攝影/KRIS KANG)

在向母親出櫃後,周紘立有感於近年母子間感情越來越好。(攝影/KRIS KANG)

(攝影/KRIS KANG)

(攝影/KRIS KANG)

周紘立聽過一個說法:你的孩子在小時候才是你的,因為長大是一個學著離開父母、去發展自己世界觀的過程,「但我卻相反。」他在人生走了那麼久後,才和母親有了連結與共鳴,他有點苦笑地說,冥冥之中,母子各自的愛情故事,都有著相同的結局,就是面臨被人丟包、遺棄的宿命。

「以前,我只覺得我和我媽感情不好,直到這一、兩年,她承認我是同志,我才有種『我們果真是母子』的感覺。出櫃之後,我學習如何當個兒子;她也才變成一個媽媽。在此之前,我們真的很像陌生人。」

如同當年周芬伶散文課上那句「形散意不散」,意從心即為憶,回憶縱使不盡人意,卻也將你形塑成人。曾經周紘立的生活只有逃,逃離原生家庭、逃離萬華,然後遇到一群熱愛文學的人,「他們跟我說:『欸,紘立,這個很棒喔,要不要來讀/寫看看?』」他在文學裡找到自己,然後迷失,夢回十年也逃了十年,最終還是回到出生的地方,原本只是要寫給前任與前任家人的《夢時年》,也間接成為作者釐清自我的深度解析,在與母親關係的修補之中,漸漸找到過去不曾有過的溫暖。

(攝影/KRIS KANG)

(攝影/KRIS KANG)

他說,文學不像心靈雞湯書,寫滿很多看似理所當然的應對步驟與解答——實際上,生命從來就不像雞湯文說的那樣,充滿了步驟與解答,只有想說的話沒說出來才會後悔。問他還有沒有什麼想說的沒寫出來,他一如往常半開玩笑半正經的語氣:「徵男友呀,拜託喔我好想結婚。」

他笑得很真誠了,那個笑容真好,不用再刻意隱藏什麼。

➤ 訂閱VERSE實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應

郭璈

在雜誌社上班、寫作和當編輯;在搖滾樂團裡彈吉他、寫歌和唱歌。