姚謙:美術館,是與藝術家精神交流的場域

姚謙作為華語樂壇的作詞大師,創作過太多家喻戶曉的名曲,如為曾淑勤寫的〈魯冰花〉、王菲的〈我願意〉、辛曉琪的〈味道〉或張學友的〈如果愛〉,但姚謙也早已是一名資深藝術收藏家。接觸藝術已超過半世紀,更走訪世界各地無數美術館,他又是如何看待這個豐富人們精神生活的空間?

閱讀是姚謙人生中非常重要的事,汲取不同領域知識,是他後來進入音樂產業工作、成為知名作詞人的重要基石。而逛美術館對他來說,其實也像是看一本好書,在不受干擾的舒服狀態下,閱讀著藝術作品總讓他極為過癮。

臺北市立美術館(以下簡稱北美館)是姚謙有印象以來第一個逛的美術館。

23歲那年,姚謙從台南北漂到台北,打工養活自己之餘,生活上最常去的地方就是美術館與書店。他尤其喜歡看完北美館展覽後泡在樓下的圖書室,翻閱各種藝術書籍、雜誌,理解展覽作品背後的故事,愉快地度過一個下午。儘管經濟條件不富裕,但一張來回公車票,就足以學到豐富的美術史與創作技法等相關知識,偌大空間也成了他藝術啟蒙的特別場域。

除了展品與圖書室,北美館還有個讓姚謙著迷的地方——外觀。這是他心中前五名的建築,甚至比重要地標台北101的名次還高。

有經濟能力後,他經常因工作、旅遊而往返機場,北美館總是在途中耀眼地印入眼簾,對他而言,這座建築物不只是美術館,更是「家鄉」般的象徵。

這個家鄉總是在變化。北美館從戒嚴時代的創立走到現在超過四十年,姚謙仍記得1998年台灣第一次辦的台北雙年展,參展的知名爆破藝術家蔡國強以各種大型廣告看板把北美館圍起來,創作了作品〈廣告牆〉,清楚地描繪出台北經濟欣欣向榮的意象,「每次看北美館,其實就像看當時的台北。」姚謙說道。

現在,世界各地的美術館只要有他感興趣的作品或展覽,不論多遠都會飛去。

就像去年到歐洲旅遊十天,不只是為英國流行天后愛黛兒(Adele)的演唱會而去,他更興奮的是那些藏有經典藝術作品的美術館。是在維也納一天看一間,把時間留給奧地利畫家克林姆(Gustav Klimt)、席勒(Egon Schiele)以及法蘭德斯畫家魯本斯(Peter Paul Rubens)等人。

姚謙笑說:「去了之後,我才發現誤解了克林姆,以前認為他有點裝飾藝術(Art Deco),到現場我才明白他是如何影響席勒。那些畫通常在大本精裝書才會出現,但我在一個房間就看完,太過癮了!所以一間好的美術館不是你能策展,而是你要有能力、有錢,且知道要收什麼作品。」

他今年還要前往葡萄牙里斯本的美術館,看相當欣賞的女性抽象派畫家Maria Helena Vieira da Silva的作品,這是他一直沒能完成的旅行。

走進藝術世界後,姚謙不只看展,也透過收藏來滿足自己對藝術的癡迷,好似看完電影會留下票根的概念,促使他成為一名收藏家。他擁有上百幅珍貴畫作,連國內外美術館都會來跟他借畫展覽,比如今年的威尼斯雙年展,或是紐約、東京等地的美術館。 「藝術和文學一樣,它就是一種精神性的交流。」姚謙說,未來他也不排除把收藏的畫捐給美術館,與大家共享。

身為短暫管理者的責任

藝術始終帶著一些刺激與吸引,姚謙認為自己看藝術品的角度就像欣賞異性——從好奇出發,並激發遐想。這種精神性的「被撩」讓他很享受,而為了沉浸在這樣的氛圍裡,他因此相當看重畫作的維護。

2018年,由他監製的紀錄片《啊!藝術》,主題圍繞藝術產業並深入與收藏家、藝術家、藝術工作者對話,並特別講述作品修復,盼喚起每一名藝術愛好者對畫作的珍惜,姚謙嚴肅地說:「如果喜歡一個藝術品,不能只有用錢買它,你還要在擁有過程對它有責任的。因為是短暫的管理者,所以我每收進一件作品,都會希望它能重回最好的狀態。」

在北美館讓他最印象深刻的展覽也與修復有關——那是千禧年舉辦的「東亞油畫的誕生與開展」,與靜岡縣立美術館合作,邀請日本修復專家針對陳澄波、李石樵等台灣第一批西畫家的作品進行修補。「我覺得這是美術館對館藏的責任感,或者該說我們台北人對自己藏品的責任吧!」

走進美術館前的儀式感

姚謙到訪美術館不喜歡直達,反而愛走一段路再抵達,這是他一直保持的習慣。

他曾在自己的書《一個人的收藏》裡提到:「我總是在到達美術館的前一站或後一站下車,讓自己有一段不遠的步行過程。這會是一個很美好的步行經驗,因為你知道你將要與可能打動你的作品相遇,它們就在這不遠的美術館裡頭,這是很愉快心情的短距離行走,恰好醞釀完成觀賞的心情。」就像採訪這一天,他也是走路來的。

他也將美術館本身當成作品,從路上的一草一木慢慢認識;走出美術館後的路程,則是他用來整理看展情緒、找尋解答或結論的時刻,一邊思考作品寓意,進而建立不同的觀展感受。

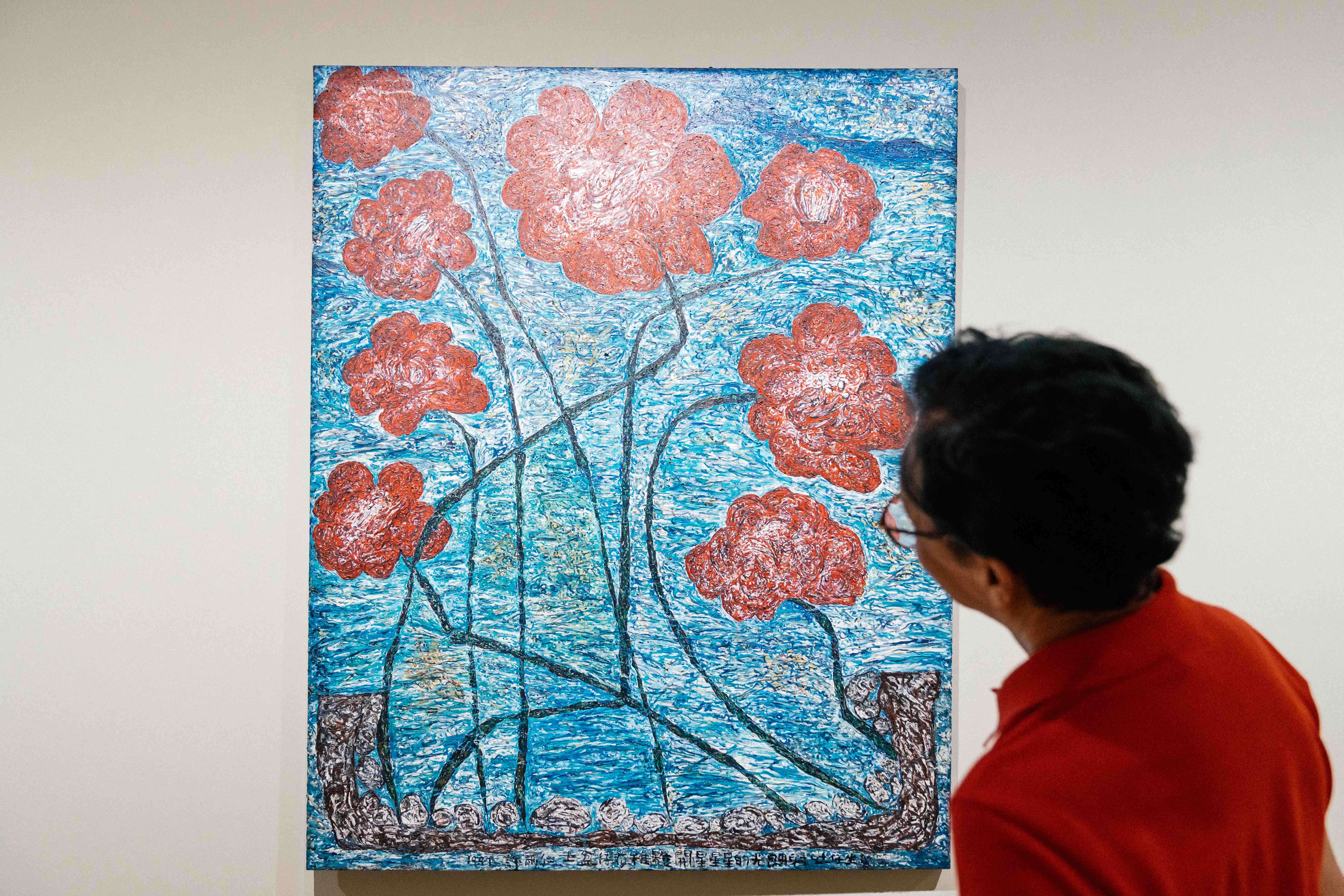

許雨仁〈土盆仔花稚影開 星星星的光明射 土仔坐等等〉

許雨仁〈土盆仔花稚影開 星星星的光明射 土仔坐等等〉

上一次來到北美館是兩年前了,這次因為採訪,姚謙再次踏入北美館,並沉浸在台灣畫家許雨仁的繪畫世界。1950年代出生的許雨仁,作品時常有著惆悵、抑鬱,這在他1989年第三次從美國返台定居後仍沒有改變。許雨仁畫的〈土盆仔花稚影開 星星星的光明射 土仔坐等等〉、〈花與船〉讓姚謙看得入迷,甚至會把眼鏡拿起來,近距離欣賞,「這幾位台灣藝術家跟我差不多年紀、甚至有接近的生活區域,就會有很多共同記憶,而許雨仁就留住了那一個世代對台灣的情感、審美與價值觀。」

這些年,台灣有許多新的美術館成立,但姚謙認為,美術館不但要有特色,還需擁有一套清晰的審美觀,就如同北美館始終有著前瞻性思維與教育成分,提供了一處歷史知識的共享空間及與現代藝術家進行精神交流的場域——這就是美術館存在的意義。

購買 VERSE 雜誌

本文整理自《VERSE》026 「歡迎來到美術館」,更多關於台灣美術館的故事請見雜誌。

購書連結:誠品|博客來

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應