作家金宇澄「畫」上海:離開它時方知遠,走近已在《繁花》中

不只寫作,《繁花》問世後,金宇澄也舉辦「繁花——金宇澄繪畫展」,透過畫筆勾勒出那個年代真實的上海生活。

十二年前,金宇澄在「弄堂」論壇上發表滬語文章,催更的催更,排版的排版,那就是《繁花》的雛形。後來每每被問及當時的創作狀態,他總說那是偶然的、無意識的、「昏睡的」。

金宇澄,在東一美術館展廳內。

金宇澄,在東一美術館展廳內。

十年來,《繁花》收獲了大量的讀者,喜愛它的人多半為書中人心生惆然,他們盛讚金宇澄是自張愛玲之後,又一位將上海城市浸透到書裡的作家。讀不下去的人原因各不同,有的是因為方言,有的止步于陶陶拉著滬生家長裡短的開篇,有的無法認同書中對大部分女性的書寫。合上書,荒唐言,荒唐事,如樹葉隨風飄。書中有句話,大意是,原以為自己是一棵樹,結果是一片樹葉。金宇澄講,有些事,若不記錄,往後再無人知。記錄朝夕,抵禦遺忘,文學的作用大抵如此。而在繪畫面前,自己仍青春年少,不求技法,不講筆觸,但憑直覺,不設限。

金宇澄總感到未完成的作品時刻赤裸裸地凝視他,於是常常考慮在這裡加一筆,那裡改一筆;是抹掉一筆,還是覆蓋一筆……正如十二年前撰寫《繁花》時那樣,一個字,一組詞,一句句子,由點成線,由線及面,終於細細密密地勾勒出了那個年代真實的上海生活。

繪畫面前仍少年

金宇澄自稱「老金」。自小說《繁花》問世,老金頻頻受邀走上台前,講《繁花》,講裡面的上海話,講他在東北待了七年,講回滬以後在鐘錶廠、編輯部裡的記憶,還有那陳年的祖宅,以及在這裡或那裡聽到、遇到的往事。有些事,講的次數多,便成了創作生涯裡不可繞過的存在。比如寫《繁花》的起因源自一場冬日的偶遇——某天,日近黃昏,街邊見一女子正在擺攤,賣小孩衣物,定神一看,竟是昔日「靜安寺一枝花」。時光易逝,美人遲暮,往事翻滾心間,頓生動筆的衝動。再比如《繁花》的語言。它並非全是上海話,有意繞過最日常的「儂」(上海話,意為「你」),好讓更多讀者讀來順暢。還有那些書中的插畫。最早畫了四張,發在《收穫》雜誌上。出單行本之後,編輯建議再畫一些,於是另添十六幅。「有時,寫兩萬字也描述不清的事,畫一張畫就夠了。」

金宇澄〈滑輪〉,2020,紙本丙烯,119.3x105cm。

金宇澄〈滑輪〉,2020,紙本丙烯,119.3x105cm。

圖文映照下,讀者,尤其是年輕讀者看得更明白了——上世紀五十年代建的「兩萬戶」,相鄰的格子間,排得實在密實,阿寶家從淮海路洋房搬到曹楊新村,是一天一地了;六十年代,影院門口排起長隊,阿寶、滬生、貝蒂爸就在這裡,天熱,影院椅座插一片紙扇,就算解暑了;七十年代初,小毛娘聽聞兒子與鄰居銀鳳雲雨,隨即相中有婚房的春香,她那家居清爽,空間寬敞……這些原本用以補充文字的插圖是金宇澄沉下心來作畫的起點。

近日,「繁花——金宇澄繪畫展」在上海東一美術館展出。展覽彙集了他在過往十年間創作的兩百餘件作品,涉及布面丙烯、紙本彩繪、插畫手稿、雕塑等不同創作媒介。其中,創作於1976年的《梧桐與無花果》是目前保留下來最早的手稿,而與《繁花》相關的四十餘幅手稿、字體設計等文獻首次在公眾面前悉數亮相。「基本上,能拿出來展的作品都來了。」金宇澄說。

金宇澄〈梧桐與無花果〉,1976,紙本水筆,9x16.3cm。

金宇澄〈梧桐與無花果〉,1976,紙本水筆,9x16.3cm。

這是金宇澄今年以來舉辦的第三場個展。今年二月,個展「錯影」亮相上海藝博畫廊,呈現三十餘件作品。展覽引起策展人謝曉東的注意,他托人聯絡金宇澄,欲看更多原作。看罷,謝曉東直呼:「金老師,我們做個個展。」八月,個展「繁花」抵達北京南池子美術館,這一回,參展作品數達百件。展覽臨近尾聲時,東一美術館執行館長謝定偉聞訊前往觀展,他心生歡喜,隨即敲定了十一月的展期。從北京到上海,新展內容擴容一倍,而籌備期不過二十來天。為此,金宇澄找來設計師袁宗磊,在東一美術館保留原「波提且利與文藝復興」展的基本動線之下,在裝裱和視覺呈現上加以把關,最終在恰如其分的位置上展示了相得益彰的作品。「看起來這個展覽籌備已久,其實有匆忙,有巧合。我們都得感謝波提且利。」金宇澄打趣道。

「繁花——金宇澄繪畫展」,上海東一美術館展覽現場。

「繁花——金宇澄繪畫展」,上海東一美術館展覽現場。

上海就像一片原始森林

一年三展的背後,是金宇澄過往十年悉心創作的成果。在《繁花》裡過足插畫癮的他並未止步於對地圖、分解圖、示意圖等功能性圖像的探索。他嘗試過一系列超現實主義的繪畫——浪濤卷卷,一台四角木桌立於其上,四周祥雲飄飄,紅彩蝙蝠飛飛,蓮花長得好高好高,連桌上吃食都在跳躍(〈午飯〉)。方舟載著女性在海面飄搖,重疊的女性,冷粉色皮膚的女性,立著,坐著,朝向觀眾,朝向遠方的白鯨(〈彼岸〉、〈白鯨〉)。這些脫離故鄉上海的繪畫,使觀眾留意到金宇澄的另一面,那是一片無法被輕易洞悉或簡單闡釋的精神飛地。

金宇澄〈白鯨〉,2018,紙本丙烯,70x51.7cm。

金宇澄〈白鯨〉,2018,紙本丙烯,70x51.7cm。

金宇澄寫上海,自然也畫上海。他說,上海就像一片原始森林,對它再熟悉不過的人,也只能看清周圍的植被。所以無論是寫是畫,他只能瞄準最熟悉的地方:家門口,富民路;經常路過的巨鹿路;作家協會和《上海文學》那裡的一草一木;自己的書房;書,《海上花列傳》,還有對其至關重要的《繁花》。金宇澄珍視這些「植被」,他反復把玩,不知疲倦。每當靈感閃過,立刻捕捉,將其如畫。「我畫一幅畫時,通常都是要想清楚,它有沒有讓我激動的東西,如果沒有,我畫出來肯定不好看。」而與《繁花》相通的是,金宇澄的城市繪畫同樣建立在虛構與現實之間的中間地帶。畫裡,上海是真實的,街道和建築是有原型的,表現形式是自由的。

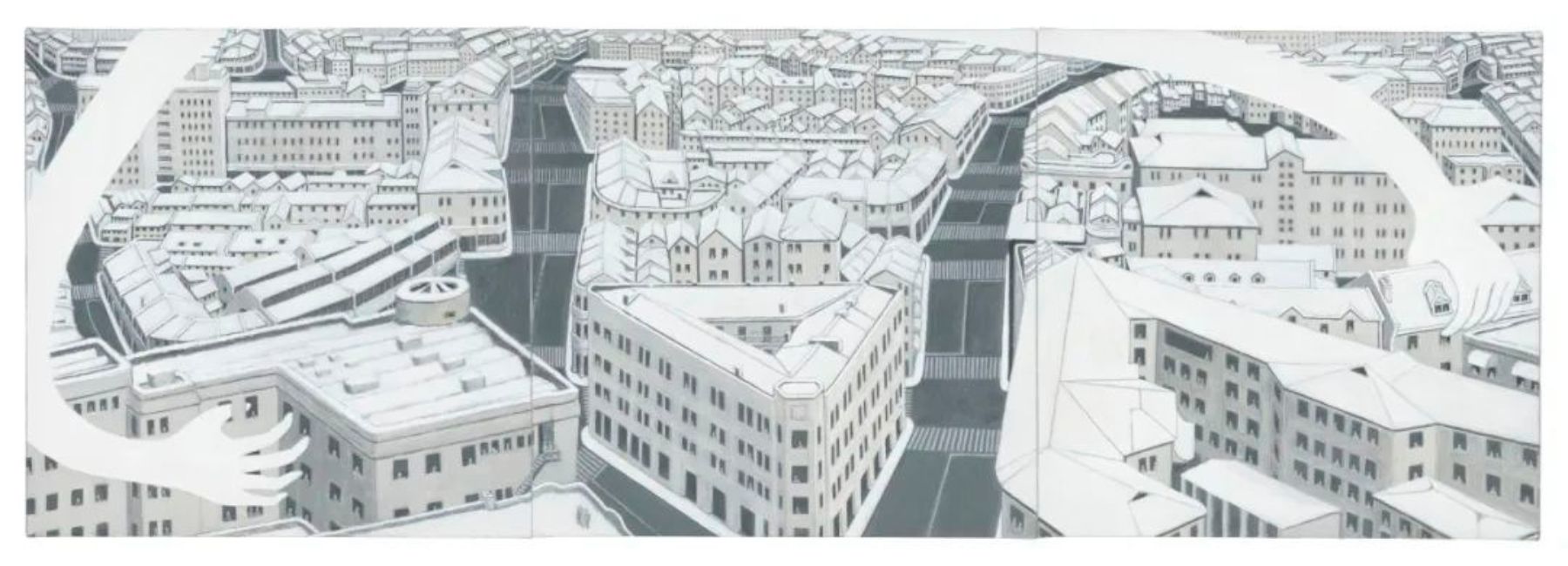

比如作品〈北風〉。空無一人的街,像科幻電影裡的傳送帶,卻是去年春季人們真正經歷過的尋常。一雙巨手從高處穿過雲層,一左一右,將一切包裹起來。建築變成模型,每個視窗像是白牆上開鑿出的孔洞,它泛著幽微的光,裡面立著一個一個的人,每個都小小的,不辨五官,不知情緒。萬物籠罩在灰濛濛的白之中。據金宇澄回憶,這幅作品原是友人送的喬遷禮,一張冬景三聯裝飾畫,已在家懸掛多年,早就萌生「想把它塗掉,畫點別的什麼」的念頭。疫情期間,居家無事,想畫,買不到畫布,心生一念,順其自然地開始了。在處理大面積的白、米和灰色時,不滿意常有時。由於丙烯顏料速乾、易透等特性,往往一筆剛落,底色便顯出來,唯有耐心,一層一層地覆蓋與修正。僅幾處白色屋頂,據說了不下十餘次。一日,影星陳沖的哥哥陳川見了這幅畫,稱這房子「畫得扎實」。金宇澄不確定所言「扎實」究竟為何意,但想起了創作時的自己——繪畫與寫作不同,寫到一半的作品很少會掛在牆上,繪畫則不然,沒到確認收筆的那一刻,未完成的作品時刻赤裸裸地凝視他。在這裡加一筆,那裡改一筆;是抹掉一筆,還是覆蓋一筆。金宇澄常陷入思索,他的判斷往往來自直覺。

金宇澄〈北風〉,2022,布面丙烯,56.5x56.5x3cm。

金宇澄〈北風〉,2022,布面丙烯,56.5x56.5x3cm。

相較近兩年相對克制用色,《靜安寺》或是整個展覽中色彩最豐富的繪畫之一。作品採取俯瞰視角,寸土寸金的地標靜安寺盡在眼下。「手」再次出現。建築底下,雙手環繞。整片建築群落入盤中餐,被托舉得微微抬高。四周的色彩濃郁富麗,超出現實生活裡日常模樣。金宇澄稱,這次難得的用色體驗取自一張版畫的靈感,創作者來自東歐,原作上起碼有四十多種顏色,這對「一版一色」的傳統製作工藝而言,是尤為奢侈的創作過程。「當我問版畫工作室這是如何做到的。對方說,那裡閒適,有的是時間。」這一細節,金宇澄記憶至今。

金宇澄〈静安寺〉,2018,紙本丙烯,43x29cm。

金宇澄〈静安寺〉,2018,紙本丙烯,43x29cm。

用「昏睡的」抵禦遺忘

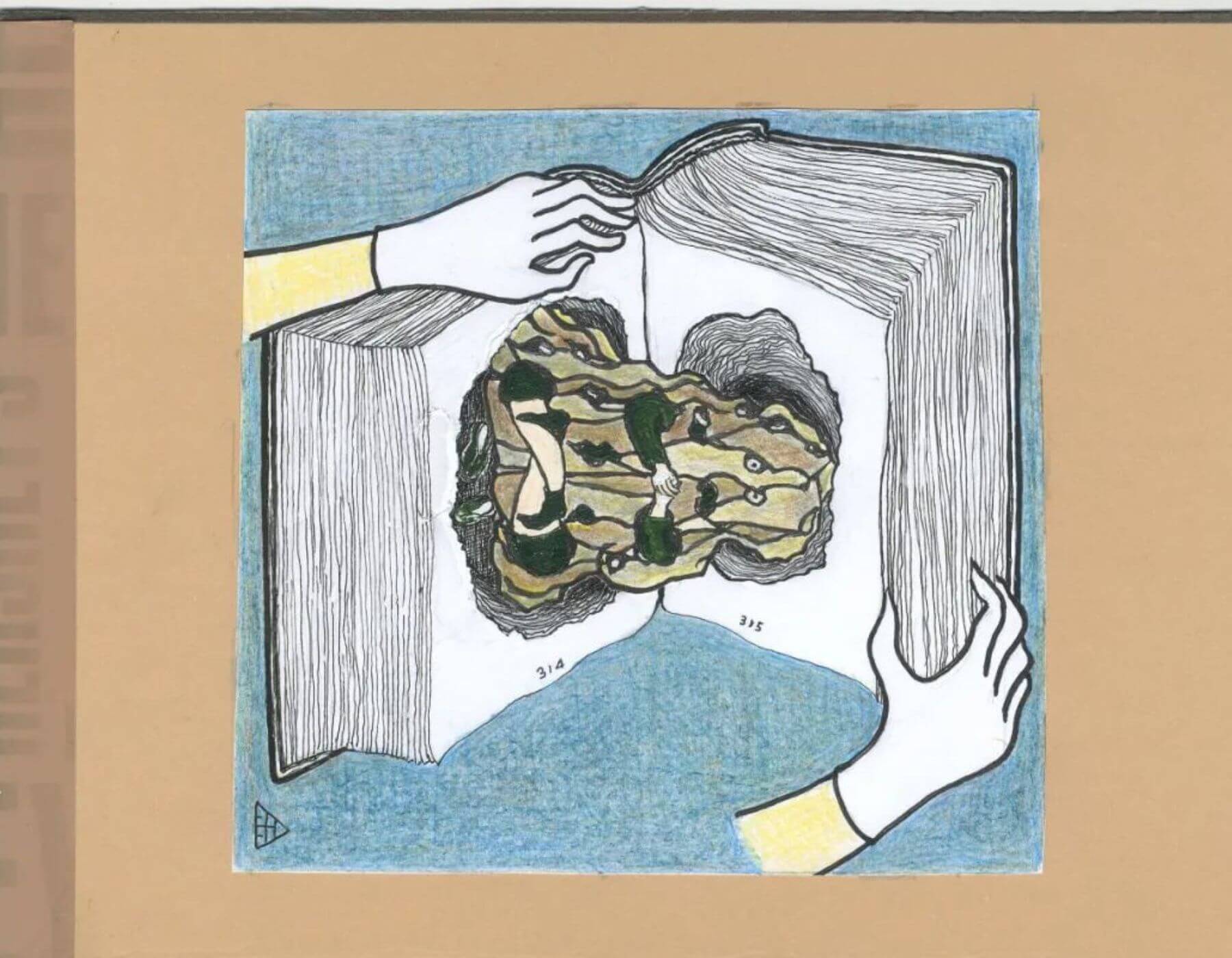

相比五官,金宇澄畫手更多。擁抱的手,翻書的手,托舉的手,指引的手,掀開餃子還是餛飩皮的手。他很少闡釋各個意象的含義,有時依舊靠直覺,認定這裡或那裡得來一雙手;有時則是一種方法,脫離所畫之物的實體結構,讓畫更自由的方法。記得畫「愛司公寓」的時候,他陷入難題。那棟建築是年少時每日走過的,是親切的、一直想畫的,可要把複雜的外立面畫得足夠精確是有難度的,也是自己無心追求的。這時,「用一隻手拎起建築」的思路在他腦中一閃而過。他很快進入狀態,「手」化解了受困於結構和比例的難題,也為作品增添另一番神采。

金宇澄〈太湖石3〉,2020,紙本拼貼彩鉛,16.2x15.6cm。

金宇澄〈太湖石3〉,2020,紙本拼貼彩鉛,16.2x15.6cm。

除了手之外,人台模特是金宇澄畫中另一常見的視覺符號。它時而被擺在室內,身著一件短旗袍,風飄飄,裙起舞,連窗外的女孩都視而不見(〈滑輪〉);時而光禿禿地立成一排,不著任何衣物,又或孤零零地跟著一台車,飛馳在寂寥的深夜(〈旅行〉);它有時給人一個擁抱,用工業的身體貼近活生生的人(〈舞蹈B〉);有時滑著腳上的滾輪,與裙擺飛揚的女孩共舞。就像手、馬、船隻等金宇澄長期引入畫作的意象,他畫人台,有了滋味,便不輕易放下。在刻板印象中依舊冷冰冰的上海,畫一個街邊日常可見、本沒有生命卻足夠生動的身體。這是金宇澄最初畫人台的理由。這一探索,還在繼續。

金宇澄〈旅行〉四聯畫(一組四件),2023,布面丙烯,120x100cm。

金宇澄〈旅行〉四聯畫(一組四件),2023,布面丙烯,120x100cm。

在所有繪畫中,自畫像在金宇澄創作譜系中尤為特殊。金宇澄畫自畫像的緣由並非出自藝術家視覺探索的實驗精神,而是來自作家的修為。「一個寫小說的人,要有幽默感,有一種自嘲的東西。」他畫過不同尺幅的自畫像,有的面若閃電,有的眼看要被四面八方的鋒利淹沒了臉,還有一張被年輕讀者誤以為是螃蟹。一顆頭顱下,幾把變形的鐮刀。那原是金宇澄的東北記憶。十六歲那年,他如筆下的姝華那樣去了東北。姝華看到一位上海女孩被火車鋸斷了腿,說有女工羡慕她因疾留在了上海。姝華給滬生寫信,不必聯繫了,人生是一次荒涼的旅行。姝華沒多久就在當地成家,生了三個小孩,失常時,還喃喃「思密達,思密達」。金宇澄在那兒生活七年,曾寫信回上海,信裡畫的便是最初的示意圖。上海,離開它時方知遠。

本篇文章轉載來自《周末畫報》。

➤ 訂閱VERSE實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。