讀到哪,就在那

當我們同在都市寂寞生活——Samuel Selvon《The Lonely Londoners》

格格不入、初來乍到的孤獨,是一種不分你我的情感。《寂寞的倫敦客》是一部屬於菜鳥移民的都市奮鬥史,即便出版至今已相隔不只半世紀,書中諸多情節依然能引起新手倫敦客的共鳴。

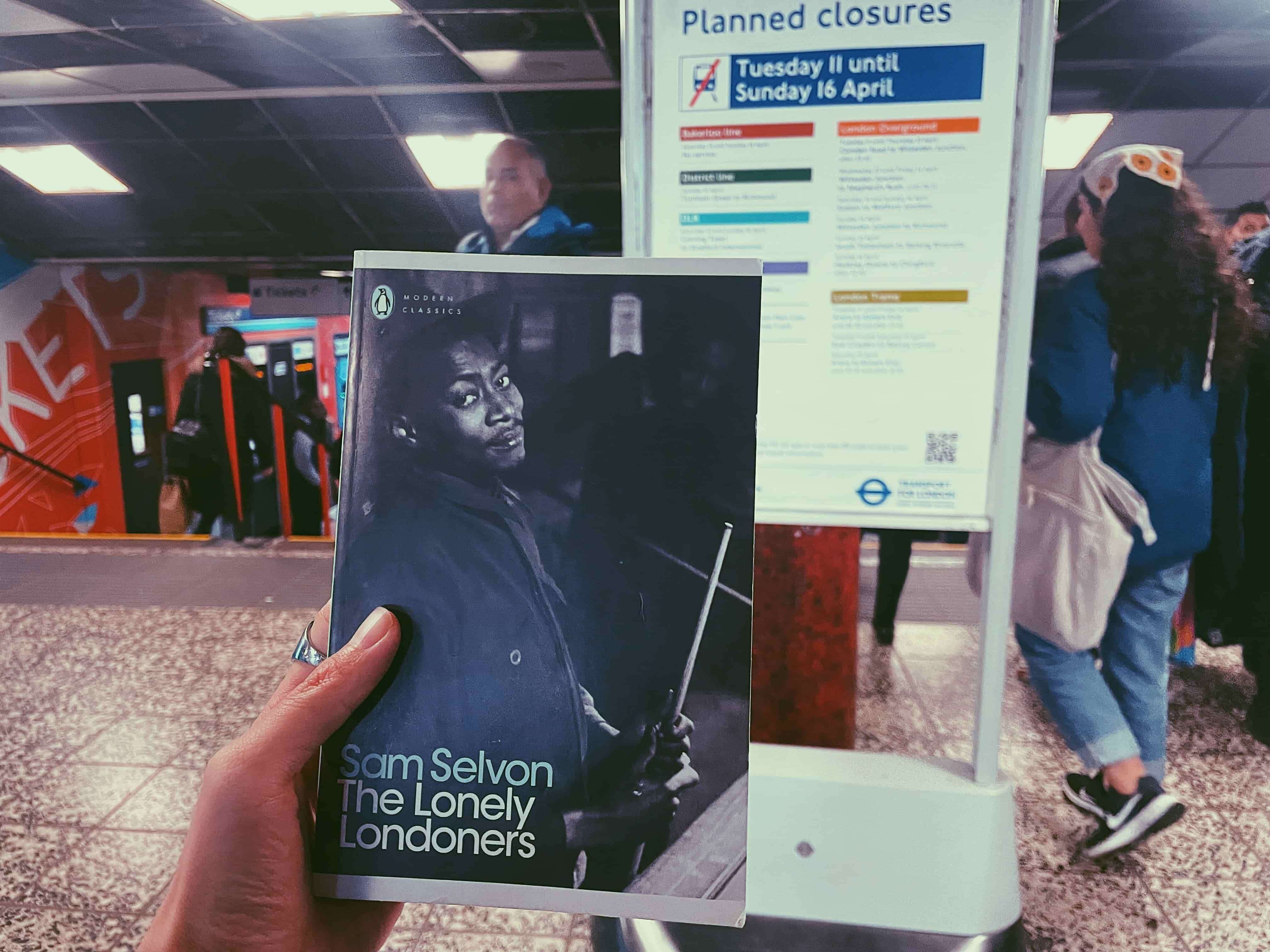

作者攝於罷工前的地鐵站,反映倫敦交通本色(?)

【讀到哪、就在那】邊過活邊讀書這回事,像是拿一本小冊子當書籤、

每座赫赫有名的都市都有屬於自己的文本,文學時不時成為旅遊指南,讓人們從中回味空間的不同面貌。書本也成為訪客留言簿,紀錄曾有哪些敘事者身處其中。觀覽這些都市作家芳名錄,除了得以窺見居民組成,亦可審視故事執掌在誰手中。換句話說,讀者從經典文學裡認識的都市,經常是知識階級的眼中風景,文豪筆下的市井小民鮮少、又或無暇親自拿起筆與麥克風。

之所以如此感嘆,是因為我作為一個外文系畢業的菜鳥倫敦客,對倫敦最早的認識僅限於維多利亞作家的臨摹,他們筆下往往是西區上城的象牙、絲綢與名門舞會,後來我讀狄更斯(Charles Dickens)《非商業旅人》、歐威爾(George Orwell)《巴黎倫敦落魄記》才走入薩默斯鎮(Somers Town)的花街暗巷。旅居倫敦後,再讀移入者筆下的英倫風情,從畫家蔣彝留學倫敦時寫的《倫敦畫記》,學習欣賞英國的爛天氣。

我固然透過上述作品的散步路線走遍倫敦,隱隱中卻依舊不夠接地氣:我還不知怎麼放下書本、認識身邊的同路人。當我隔街瞻仰《科學怪人》作者瑪麗雪萊(Mary Shelley)的老家,社區居民們在舊居改建的速食店裡談論水電費調漲。每個人都在自己的故事線上努力前進時,人們少有交集,所以對彼此缺乏想像。

有沒有一種敘事,能跳脫文學本身,引起各種奮鬥的身影共鳴,讓我們超越文化時空背景,找到共同生活在都市的連結?

近期我參加了一個倫敦的社區讀書會,正是在交換這樣的故事。作為破冰,我們讀的第一本書是Samuel Selvon的中篇小說《The Lonely Londoners》(下文暫譯《寂寞的倫敦客》)。

格格不入、初來乍到的孤獨,是一種不分你我的情感。《寂寞的倫敦客》是一部屬於菜鳥移民的都市奮鬥史,即便出版至今已相隔不只半世紀,書中諸多情節依然能引起新手倫敦客的共鳴。

這部作品速寫了1950年代湧入倫敦的千里達移民群像,為英國的移民文學開創先聲。出身加勒比海的小說家Selvon,屬於二戰後英國的「疾風世代」(Windrush generation),是隨著1948年「英國國籍法」移居倫敦的其中一人。這批來自牙買加、千里達及托巴哥地區的新住民,戮力在異鄉建立新天地,每天卻對抗著英國本土加劇的種族歧視,以及戰後的蕭條經濟。

當理想與現實產生落差,人們生出幻想、頑固求生。《寂寞的倫敦客》從疾風世代的視角,描繪生活的可悲可憎以及可愛之處。以移民族群為核心的作品在當時尚稱罕見,且此書更夾雜了俚語方言、用文法雜亂的口語寫成,直白呈現千里達移民的語言。若以今日視角來看,《寂寞的倫敦客》宛如一部文學版的信義區街訪,跟拍一群牙買加男子的倫敦生活。現代是液態、缺乏主體的,沒有主線劇情的故事,拼貼出角色們賭牌、泡妞、打零工、吃鴿子的日常,乍看百無聊賴,卻舉重若輕地開創了屬於千里達的移民書寫。

就像宮藤官九郎的日劇《池袋西口公園》裡,有水果攤兒子/小混混為觀眾案內(編按:指引方向、帶領)東京池袋的地下世界,《寂寞的倫敦客》也有深居英國十年的地頭蛇「莫斯」帶路,領著一班剛入港、血氣方剛的小伙子,讓讀者跟隨他們搭地鐵、找房、找工作的歷程,領略倫敦的居大不易。

在莫斯的毒舌轉述下,這部小說裡的人物相愛相殺、甚至並不討喜:被同伴戲稱為「都市仔」的男子個性貪財、做著賭牌買房的幻夢;因膚色黝黑如深夜,暱稱「凌晨兩點零五分」的卡車司機,順著大眾的刻板印象扮演野蠻流氓。來自奈及利亞的「上校」衣冠楚楚卻好吃懶做,對白人女子徒有紳士禮節,卻欠了同鄉一屁股債;「狡猾鬼巴特」因膚色較淺,總對外宣稱自己來自拉丁美洲、對千里達血統矢口否認。這些特質或許是作者的刻意呈現,但角色間的猜忌也指向更大的哀傷:當遭受壓迫的社群內開始相互疏離、自我否定,表示歧視已全面滲透內化。

不同於旁觀者出自關懷或獵奇的書寫,《寂寞的倫敦客》紀錄了當事人才能提出的文化批評,但在角色的性格缺陷之上,作者實則坦白呈現二十世紀英國的種族歧視經驗。

書中一幕,他藉地鐵站深夜保全「加拉罕」之口,對著自己的黑色皮膚說話:當加拉罕在公廁被兩名白人男子訕笑,他低頭朝自己黝黑的雙手怒吼:「黑色啊,這一切都是你造成的。就算你不能是白色的,變成藍色、紅色或綠色也好呀。你可知道黑色在這世上釀成了多少悲劇?」小說裡這群倫敦客的寂寞,不僅是因離鄉背井,更因自我身份不被認同。他們固然透過金錢與女色獲得一時成就感,卻永遠無法感到歸屬。在男子氣概、階級差異與種族歧視的角力間,讀者見到的倫敦生活總是有毒的惡性循環。

在這群貪財好色的男子漢之中,唯有一個女性角色,為故事帶來詼諧可愛。她是心直口快的胖大媽「譚蒂」。故事開頭,譚蒂一家在海關辦理入境時,她向路邊好奇的記者直言移民英國的理由:「家裡總要有人幫忙洗衣服!」故在後續故事中,譚蒂相對不受生計與社會觀感箝制,自由自在漫遊倫敦。

有一回,讀者隨著她去皮卡迪里圓環(Piccadilly Circus)辦事,她先是誤以為那裡是個馬戲團(circus),再來害怕在深不見底的地鐵迷路、卻又在雙層巴士上頭暈頭轉向差點摔車。讀到譚蒂大媽滑稽的迷路記,我想起幾週前的尖峰時刻,地鐵中央線失火,眾人氣呼呼被趕出月台,擠上沙丁魚罐頭般擁擠搖晃的公車。縱使物換星移,倫敦的交通過了半世紀依然故我!

另一回,譚蒂大媽去東邊阿爾德門(Aldgate)的裁縫店修衣服。結帳時,她操著千里達腔,向老闆碎念倫敦的店家為何不能賒帳:「偶們窮人家不可能隨時有錢付帳,您在這做這麼多年還不諸道?」後來店家還真的啟用賒帳制,社區眾人皆大歡喜。我們都在便利商店遇過頻頻確認飲料買一送一的阿桑,在菜市場遇到殺價的大媽或許會皺眉,卻無法否認她們才是最強生活智慧王。譚蒂一角在《寂寞的倫敦客》裡,反而最具真善美,對困境挑戰直言不諱。

由於身份、時代各異,許多人物速寫我圖有感動意會、無法多加置喙,然而《寂寞的倫敦客》能使我共鳴之處,在於描寫倫敦氣候的感官經驗。這部依時序推進的意識流小說,唯一具體的事件是四季的遞嬗。挺過失業的寒冬,書中許多角色們迎接了在倫敦的第一個春季。他們因日照的延長、路上的花草而驚喜不已,發現一切心情都取決於天氣。

讀到此段我深有同感,亞熱帶的小孩未曾見證過季節的劇變、也厭倦英國充滿陰雨的冬天,直到這個春暖花開的四月,才終於懂得英國僧侶為何在暢銷書《冥想正念指南》裡,用藍天比擬「頂空」(Headspace)的祥和狀態。地上的城市裡有過客來來去去,我們時常忘記在陰翳之上,太陽其實總是燦爛。

前幾天倫敦的櫻花都開了,我散步跨過滑鐵盧(Waterloo)去南岸(South Bank),腦中突然想起主角莫斯叮嚀新手倫敦客的第一條生存守則:「放輕鬆點,該來的就會來。」這句話裡既有坦然也有消極。誰都能夠來倫敦,倫敦卻不屬於所有人。家的定義是浮動的,無論你來自何方,至少此刻,我們一同在這裡寂寞生活著。

|延伸閱讀|

➤ 訂閱VERSE實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

許瞳

一九九九年出生的台北女生,經常在散步,疲乏時則看書與電影。曾出版散文集《裙長未及膝》、《刺蝟登門拜訪》,記錄新世代的城市觀察。關注Z世代創作力,共同創辦《不然呢Brand New》青年文集。除了中文書寫,也透過英日翻譯將故事轉印為不同語言。