為什麼大家開始愛看台灣電影?

滲透電影美術魂:進入王誌成與蔡珮玲的影像造夢時空

強大的電影美術組,總能將劇本中的各式資訊轉化為幻景,本篇讓我們一探「電影美術指導」王誌成與蔡珮玲的幻境生成術。

以鄉野風格為基調,蔡珮玲為電影《血觀音》手繪一幅反映現實的「地獄圖」。(蔡珮玲提供)

「現代台灣的影視作品,無論是大製作或小成本影片都很講究操作的精準度。電影無疑是勞力密集的大工程,希望這個業界的工作環境能越來越友善,讓大家都能健康拍片、快樂殺青。」──王誌成

「我們必須創造一個故事的世界觀,假如預算有限,就儘量從實景處理;若是搭景,便能完全依照劇情量身設計虛構的空間,有時會刻意將空間放大比例,有意地壓窄或強化角色的『大』或『小』、『遠』或『近』,使攝影機拍出不存在的空間。」──蔡珮玲

若從一種妄想的角度去闡釋電影美術的運作,很容易聯想到諾蘭的科幻大作《全面啟動》,由艾略特佩吉(前名Ellen Page)飾演的造夢者,憑藉精確的構思、龐大的想像力腦補、製造出一層又一層精緻無破綻的夢境世界。

電影美術概念也能連結到目前票房火紅的日本動畫《鬼滅之刃》,反派角色下弦之鬼「魘夢」的絕招也在於建造無懈可擊的回憶或夢魘,使陷入血鬼術的人們深信其眼見為真實。然而「魘夢」所生成的現實幻景並不能無限延伸,當人們撕開如紙糊般的夢境邊界,進入深層潛意識中摧毀「核心」,一切都會回歸虛無。

或許這個比喻有點不倫不類,但能將「核心」中多種訊息轉化成幻景的「魘夢」彷彿就像電影美術總監,而「核心」(產出影像的概念及資訊中心)大概就是劇本加上導演的綜合體吧。這次就讓我們與兩位強大但溫和的鬼怪——美術指導王誌成與蔡珮玲,聊聊他們的幻境生成術。

王誌成手繪《沉默》片中的法事場景。(王誌成提供)

虛構力的養成 用愛去拍每部作品

1990年代的國片產業盪至谷底,基本上是打掉重練,面對未來與工作前景,當時的電影工作者惶恐至極。拍電影之前,王誌成與蔡珮玲都曾經靠拍廣告維生。蔡珮玲分享他在參與第一部電影前曾拍了12年的廣告。

廣告有個很棒的優點,能訓練美術人員在短時間內密集嘗試各種不同的方向和技巧,在那十多年間,能想得到、玩到的風格都試過了。「當我能拍電影時,反而希望觀眾從頭到尾都沒注意到美術的存在,美術設計不應該干擾觀者對演員和劇情的專注。」

問他在參與過的電影中,是否有哪一種類型最接近自身偏好,蔡珮玲坦言,其實每一部戲都能找到自己內心愛意至深的投射,「廣義來說,美術人員也是演員,只是我們詮釋的是角色人物之外的一切。」他表示,製作每部片的當下也都有條件不夠俱全的遺憾,也呼應了現實人生難以完美的無奈感。

蔡珮玲為侯季然電影《南方小羊牧場》設計的影印店空間。(蔡珮玲提供)

美術設計除了累積拍片經驗,也要設法對外吸收養分、努力學習。提及王誌成的求學經驗,先出社會後才回頭考大學的他放手一搏,報考日本武藏野美術大學映像學系。當時他已經有些工作資歷,不是完全的電影新鮮人,在出國留學期間,他自覺眼界大開,更敢表達自己的想法與意見。

日本學風相當自由開放,跟戰後走過39年戒嚴的台灣很不一樣,日本在1970年代曾經歷嬉皮的歡騰宣洩與用力抗爭的大爆炸,那種熱度確實影響到日本舉國上下。

「就拿手塚治虫的漫畫來說,他從太平洋戰爭前一直到戰後依然持續創作,我們學校的老師都是看那些動漫長大,教學者的內心深深烙印了某種獨特的日式幽默與腦洞大開,鼓勵學生盡量亂玩、不要侷限、多方體驗。」

王誌成分享他剛入學時,系主任劈頭就對全體新生宣布:「首先,你們就去談場戀愛吧!」這席話對他有著關鍵性的影響,意思就是,想成為創作者,就要用心、用力去體驗你的人生。而這對拍電影、做美術的人而言,可說是最根本的練習。

想像力怪物 堆疊往日軌跡

蔡珮玲認為,即便是拍魏斯安德森那樣以美術風格為特質的電影,最終還是要回歸到故事,唯有好故事貫串全片,電影美術才有滋味。

小品與大規模的電影,或是集數較多、拍攝時程更長的劇集,難度與著力點不同,每部作品背後的點滴、每回合的工作經驗,在他們眼中映演的幕後工作與幕前正片,都是可見物與可見形貌之外的存在,也就是影視作品的全部,很難用三言兩語道盡。

但美術工作還是能被具體描述出來,就拿他們分別與楊雅喆導演合作的經驗來說,2017年蔡珮玲在《血觀音》中打造了某種奢華、濃郁、工於心計的富人宅邸,其中還夾帶鄉野民俗味濃厚的劇中劇(說書人的藏身處)。

訴著那樣一樁懸疑、猜忌、人心黑暗的社會家庭戲,楊雅喆最初提給蔡珮玲的題目為「開在汙泥的荼蘼、腐爛的地獄之花」,因而全片的美術都圍繞著這個中心概念。人間與地獄竟如此相似,此處與彼岸的形象皆令人徬徨不安、既熟悉又可怕,這和說書人與主線劇情兩造之間的層次變換脫離不了干係。

「說書人的空間即開頭那張地獄圖中的『地獄』,我模仿了早期午間電視台的說書節目風格,以及鄉下野台戲棚的外觀,使用扁平的手繪油畫貼在一層層的珍珠板上。隨著鏡頭運動,觀眾的視覺將穿過閻王前面的圓鏡,進入這宛如地獄般的故事中,再轉換到現實場景,現實中也充斥著早期台灣階級文化、紋路、符號⋯⋯整體的美術感被刻意處理成『地獄色調』。」

蔡珮玲描述他在《血觀音》中運用的形式,以他創作的「地獄感」與劇情調和出電影的氣韻,美術風格與這齣母女關係複雜、女性思緒細膩的氛圍相互交織,最終呈現銀幕前這部陰森且抑鬱的劇情片。

而在2020年初殺青的《天橋上的魔術師》,則由王誌成擔綱美術設計,打造了原著吳明益與楊雅喆導演回憶裡的中華商場。「雖然預算看似充裕,但事實上要把一棟實際曾存在的建築物蓋出來,並把內容物全部填進去,依然是浩大的工程。」

王誌成分享,中華商場類似台北大安區的信維市場,也可說是一間接一間的小店面,重複50間的集合體。而由八棟建築體組成的中華商場,連起第五及第六棟之間的天橋即舞台的中心,也就是現今西門捷運站六號與一號出口的中間點。因為不是需要憑空創造的空間,基本上是按照原本的歷史樣貌,以劇組的極限扎扎實實地建造回來。

「更多心力是放在對演員身上,因為演員得在那個場域中表演;場景在第一時間帶給演員的悸動、反射出來的情感,就會直接影響演出。」還在等追影集的觀眾可以期待這齣歷時一百多天,美術組盡力豐富畫面的精心設計,商場的三層樓都搭在地面層,依照導演的改編劇本建造出有血有肉的時空。

王誌成回憶,「上了樓梯,看見一群年輕人窩在一塊、主人翁小不點家皮鞋店在哪、天橋的各個角度有什麼細節⋯⋯」他笑道,美術組努力的「造夢」就是希望能讓大家能重溫舊時光的質感。2020因著疫情,原定開放參觀的造景也不得不忍痛取消,「對懷念老台北的人來說,簡直就像中華商場被拆了兩次般令人感傷。」

你是忘記了 還是還沒意會過來

電影美術設計總是記得各種設計方案、執行的動機、拍攝現場的趣聞⋯⋯但有更多是藏在作品中的設定或細節,例如陳玉勳導演的《消失的情人節》:

在主角楊曉淇與多年前失蹤的父親再次相遇,父親坦承當年離家出走前原是想跳樓自殺,過沒多久馬路上公車的車身赫然出現張老師的廣告,貌似以「張老師」呼應生命線救援,但王誌成卻笑說:「《返校》裡不也有一位被消失的『張老師』?」作品之間的互涉原來是這樣玩的,若創作者不提,常人還真沒能記起。

原先以為電影美術是偏「靜態」的工作,為了讓演員在刻意佈置好的舞台上走跳、使時間流轉,為此蓋一棟樓、圈一個空間,然實際上並不只那麼簡單。蔡珮玲解釋戶外與室內美術場景的差異:「最大的不同是天光。」

戶外拍攝全靠大自然的給予,天氣影響一切,卻也會有意想不到的效果;室內則永遠是完美的時間與陽光,甚至能設計雨天的不同雨勢。偶爾則需要製作各種交通工具的剖面,讓觀眾以為演員在飛機或船艙裡,而外頭正發生暴風雨、天崩地裂或風平浪靜。

要模擬電影中的世界,即使是《南方小羊牧場》或《消失的情人節》中所製造的「靜止世界」,也不全然靜態。動與靜之間,電影工作者自有拿捏。「故事是一切的原點。」蔡珮玲與王誌成都這麼認為。在他們心中,參與一齣真誠動人的小人物故事,與做一部豪華重量級大製作相較,前者似乎都更具吸引力。

因此王誌成念念不忘1996年侯孝賢導演的作品《南國再見,南國》,而蔡珮玲也有無可抹滅的《星空》(2011,林書宇導演)。儘管當年的設計多少有些青澀與不完美,但或許正因如此,做電影的初衷與熱情才能維持至今,且持續往未來推進中。

雜誌內文勘誤

《VERSE》003第74頁,《星空》導演「林書宇」誤植為「侯季然」,在此更正並致歉。

蔡珮玲|《星空》爺爺的小木屋

當年為了期待的鏡位、環境的樹種,花了很大心力才找到的山谷。下釘木樁前,先仔細測量過太陽的方位與路徑,計算每日陽光灑下的時間,在屋頂設計天窗,創造美麗的光束。想像山中的濕度,用木屑染色製成青苔,覆蓋在角落、門把下等等太陽照不到的地方。木片上完顏色後經過反覆的烤漆、刷掉焦黑,讓木紋有一道道凹凸不平的痕跡,就像是在山裡很久很久的樣子。

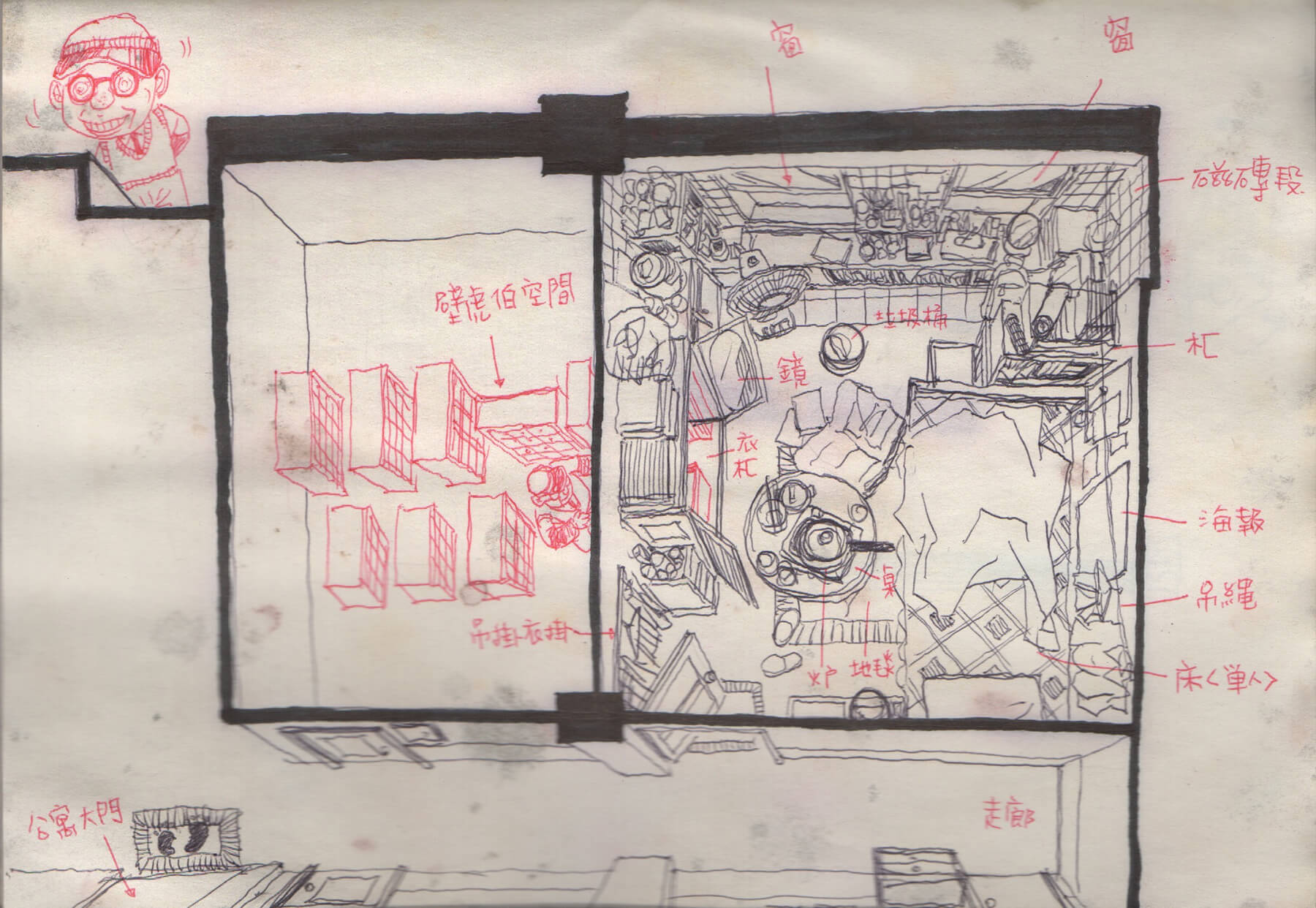

王誌成|《消失的情人節》衣櫥內的壁虎伯

針對片中奇幻的角色「壁虎伯」,導演的設定是個要退休的妖精,因此美術組就順藤摸瓜地設計了一個跟衣櫥同寬、非常深邃的公文及雜物長廊,全部搭景製作,老老的、凌亂的,順著女主角的房間衣櫥看進去非常奇幻。沒有參考範本,全是美術組原創想像。

|延伸閱讀|

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》003

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。

游千慧

現任《VERSE》網站執行主編。台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所畢業,曾任《放映週報》、《藝術家》、《紀工報》、《關鍵評論網》、聯合報系《500輯》編輯。期能透過網路平台持續編稿、撰文,繼續尋找另類的感覺、思考、話語及生活方式。