《N型神人:連結世界,走出彰化的未來》

闖劇場團長、編舞家黃懷德:科班生的自我辯證,闖出自己的舞蹈史

出身自彰化縣溪州鄉的黃懷德,一路從舞蹈科班進入台灣頂尖職業舞團,並曾入圍國內當代藝術指標獎項「台新藝術獎」,直到成立自己的舞團,他以「闖」為名,集結傳統與當代的舞蹈,反思家鄉文化、科班歷練的來時路,在一次次的探索中不斷改寫「闖劇場」面向世界的身體語言。

2019年,34歲的黃懷德成立了自己的舞團「闖劇場」,他開玩笑地說,是把過去待過的「驫舞劇場」、「雲門舞集」兩個舞團的字結合在一起。但認真說起來,是因為喜歡「闖」這個字,「好像你可以實驗,然後不怕。什麼都不知道,黑白撞。」

懷著一股單純想創作的拚勁,黃懷德闖進另一個境界,不再只專注於肢體與跳舞。「在這之前我都在幫別人做他們想要的舞蹈,到了一個階段後會想說,我可不可以有自己的作品,思考我這一個人到底真正在想什麼、什麼是我關心的。」

科班生的自我困惑

闖劇場2024年的最新作品《科班生之舞》,說的就是黃懷德作為科班生一路走來的回望與困惑。

作品分成兩部分,前半部為黃懷德獨舞,後半部為群舞,五位舞者分別穿戴不同舞蹈服裝,芭蕾、現代舞(扮裝「現代舞一代宗師」瑪莎.葛蘭姆)、中國舞與蒙古舞、藏族舞,象徵著台灣舞蹈科班生在校所學的五種舞蹈。獨舞部分,黃懷德的左右腳,一肢擺著中國舞的姿勢,另一肢是腳尖張開90度的芭蕾舞站姿,搭配不同音樂的來回跳針,他快速切換中國舞與芭蕾舞,像個故障的跳舞玩偶。

「為什麼要學這些舞?」是黃懷德創作《科班生之舞》的問題意識。2023年初,他到法國參加舞蹈活動,想著用一個代表台灣的舞蹈動作介紹自己,但科班教育所學的舞蹈裡,沒有所謂的台灣舞。其他國家的科班教育,通常有主副修的舞蹈項目,但台灣沒有,芭蕾、現代、中國舞甚至是其他民族舞,樣樣都得學,「它有它的歷史脈絡,但我這次沒有去解釋那部分,而是把重點放在我的疑問。」

闖劇場2024年作品《科班生之舞》是黃懷德作為科班生一路走來的回望與困惑。

闖劇場2024年作品《科班生之舞》是黃懷德作為科班生一路走來的回望與困惑。

《科班生之舞》所採用的音樂是俄羅斯作曲家史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)的《春之祭》。1913年,這齣由俄羅斯芭蕾舞團出演的舞劇,在巴黎香榭麗舍劇院首演,前衛的音樂與編舞引發觀眾震懾,爾後轉為憤怒與叫囂,甚至發生暴力事件。但這首怪誕、多變,在當時不被喜愛的曲目,被認為是最早的現代主義作品之一。

創作《春之祭》時,史特拉汶斯基拜訪俄羅斯知名的古代儀式專家尼古拉斯.洛里奇,並特別回到家鄉埋頭創作。「他的這個音樂跟我現在正做的事情有點像,都在懷疑我們跟西方之間的關係。這個作品在討論台灣的科班體制,科班體制一大部分是來自西方的舞蹈。」

「所有台灣科班的民族舞蹈都受到芭蕾舞影響,精緻化全是來自古典芭蕾舞。這個作品裡其實藏有舞蹈史的脈絡,但要有概念的人才會catch得到。」所謂科班生,對黃懷德來說,就是一個「精緻化」的過程。而他始終對於這種極致有所抗拒、拉扯。

「過於精緻,對我來說是蠻危險的。有些東西美過頭了,你不會覺得它美。所以我會嘗試把很美的東西再往下拉一點,太完美就沒有人的感覺,我還是喜歡人的感覺。」 他說,學院派的舞蹈訓練,少了某一種生命力。 作品前半部為黃懷德獨舞,後半部為五位舞者呈現台灣舞蹈科班生在校所學的五種舞蹈。

作品前半部為黃懷德獨舞,後半部為五位舞者呈現台灣舞蹈科班生在校所學的五種舞蹈。

回望自己與家鄉的連結

出生於彰化縣溪州鄉的黃懷德,單純享受表演的啟蒙,是國小時候參加陣頭的那段經驗,「陣頭雖然少了精緻,但它的生命力是很強的。」雖然參與不久後,就被家人以課業為重而不允許,但那股生命力活在他的身體裡。不能去練習陣頭,他便時常觀看家隔壁的「黑飛燕」醒獅團,他說,這些民俗技藝都有許多講究,以舞龍舞獅為例,在拿獅頭前,需要先打一套拳。

這些傳統儀式代代相傳至今,長出它們的生命力。「他們(陣頭、醒獅團)有些是沒有目的的,單純在守護這個東西,我喜歡這種自發性。」他感慨地說起,這些深深印在腦海與肢體記憶裡的傳統技藝,在家鄉卻都已經不復見。

有段時間,黃懷德不斷尋覓自己與這塊土地的連結,「我很熟芭蕾,我花很多時間練習芭蕾,但我不知道車鼓陣怎麼跳。」 闖劇場創團五年在台灣的傳統技藝與舞蹈科班養成的思考辯證中尋找獨有的風格。

闖劇場創團五年在台灣的傳統技藝與舞蹈科班養成的思考辯證中尋找獨有的風格。

恰好當時經由「阮劇團」介紹,黃懷德認識了嘉義北管團隊「舞鳳軒」負責人二師兄,兩人談及傳統技藝的凋零式微,「他說以前在跳的時候,都是人山人海。他一邊講,一邊擺姿勢,當下其實很感動。」聊到扮仙戲時,黃懷德才拉回小時候記憶,那時候著迷於觀看的福祿壽就是扮仙戲的一種,令他感興趣的另一點是,相比於其他戲曲直接帶入角色,「扮」仙提示了旁觀視角,「這個概念非常難得。」闖劇場因此與舞鳳軒聯手合作,將扮仙戲裡的醉八仙融進當代舞劇,製作出舞劇《扮仙》。

闖劇場的另一部作品《吃史》,同樣連結家鄉土地,藉由回溯家鄉彰化美食肉圓傳說中的來歷,舞出一段1898年發生在大稻埕的災難歷史。反思自身,是黃懷德創立劇團後慢慢長出來的創作意識,他說:「當你開始創作,才會意識到以前到底在幹嘛。舞蹈系科班生有點缺乏哲學上的訓練、思考,我們花很多時間跳好舞蹈,但成為創作者時,開始要去思考為什麼。」

創團五年,闖劇場正在慢慢走出一條獨有的台灣風格。一邊關於這塊土地的傳統技藝,另一邊是七年科班養成的辯證思考,「我會讓它們一起繼續走,走到一個黃金交叉吧,有一天融成某一種風格。」 創立舞團的黃懷德不再只是名舞者或編舞者,思考著舞團與社會的關係。

創立舞團的黃懷德不再只是名舞者或編舞者,思考著舞團與社會的關係。

用舞作回應問題

黃懷德是他那一屆國立台灣藝術大學舞蹈系中,唯一創立舞團的,「其實如果可以選,我會選擇單純編舞就好。」他形容,舞者就像是寫作者,一個動作是一個單字,5分鐘的獨舞是一篇短文;但有了舞團,需要思考的層面就沒這麼簡單,「你要把它想像成做成一本書,要思考書的封面、怎麼出版,還有它與這個社會的關係。」

「我們在畢業前想的都是,要成為一位跳得好的舞者,我們很會記動作,慢慢練習,越跳越好,可是沒有企劃和表達的能力。像是我們之前去提案,委員也很直接提醒書面企劃或口語表達不行。」

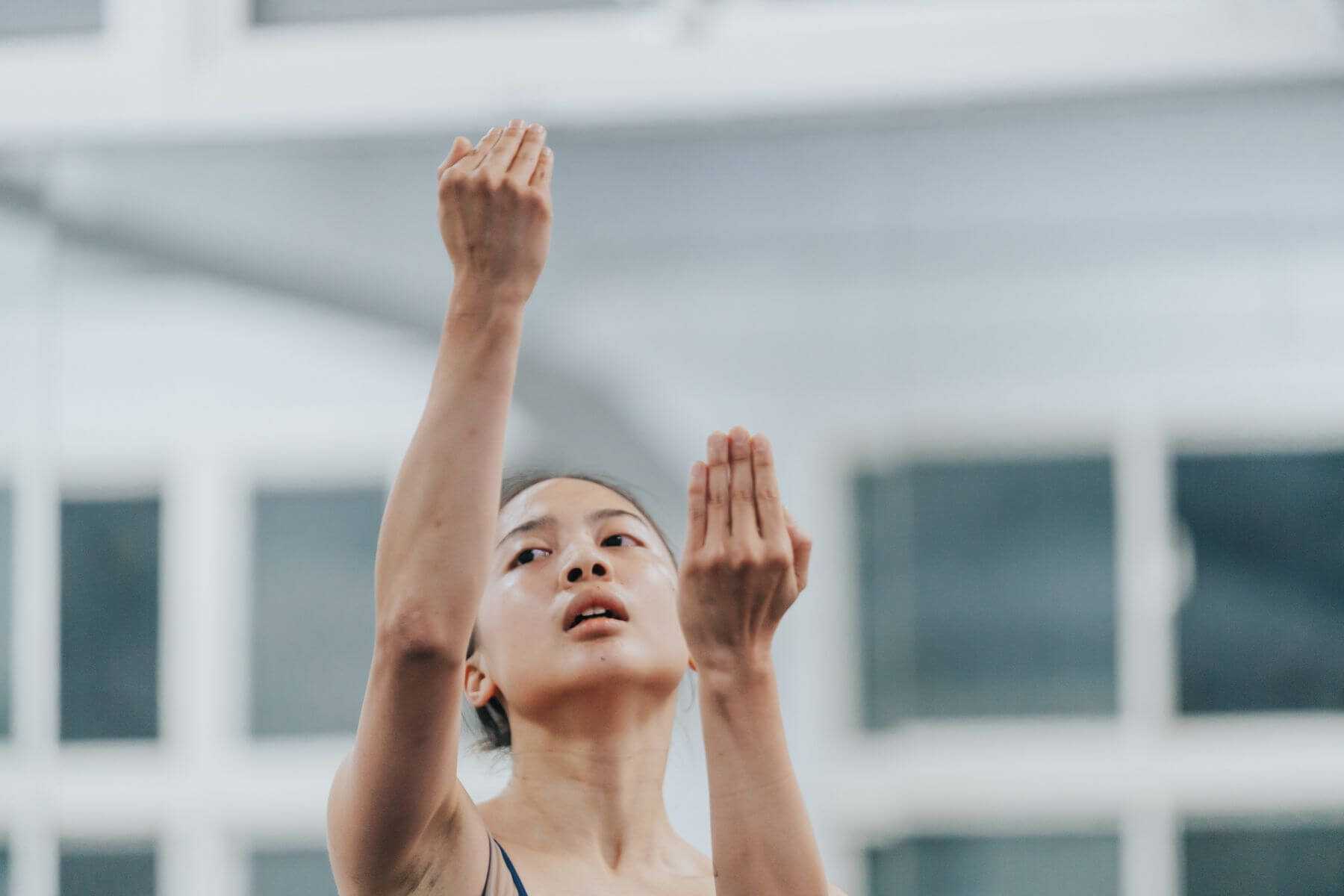

要突破此一困境,黃懷德從未猶豫,「我只能先用作品解決啊,先用作品獲得認同,說服他們,再持續設法學習。」這樣的回答,呼應「闖」劇場的精神:不要怕,不要停, 持續思考,持續創作。  《科班生之舞》排練片段。

《科班生之舞》排練片段。

《科班生之舞》裡的獨舞,是黃懷德時隔多年再親自上場跳舞,排練結束時,他大口大口喘氣,是真的累,「老了就是老了,很容易喘。」

與其為舞團設下宏大長遠的目標,黃懷德很實際地說:「我的目標反而是身體健康耶。」最近才正慢慢重拾健身、跑步的習慣。他說:「我看過太多了,很多人很忙,每年一 直產出,做很多事情,結果身體搞壞了。藝術很偉大,但也沒那麼偉大啦。」他似是要在足夠強壯的身軀和靈魂裡,用著銳利的肢體,在劇場裡踩踏出自身文化的舞步。

回到專題:N型神人:連結世界,走出彰化的未來