兩境-臺馬文化人的在地創想

跨出去,走出來:陳亞才與張吉安的馬來西亞文化保存計畫

在馬來西亞從事文化保存,面對諸多挑戰,陳亞才和張吉安在這場明顯處於下風的比賽裡,卻從來不言放棄。

跨族群推手陳亞才(左),鄉音採集人張吉安(右)

在馬來西亞做文化保存工作面對諸多挑戰,國家欠缺健全制度保障;多元族群看似優勢卻也常常不小心觸碰敏感的神經;不願面對歷史的過失;不可抵擋的發展洪流;無形文化遺產的意識還未提升;保守思維和媚外心態等都是文化保存的障礙。陳亞才和張吉安總是站在文化保存的最前線當旗手,陳亞才選擇跨文化/種族活動推廣,帶華人認識印度教、印度文化,帶馬來人接觸華人廟宇,透過瞭解彼此,學會互相尊重;張吉安用生命去記錄數百個生命在國土上留下的音軌,透過鄉音採集為這片土地保存聲音的文化遺產;在這場跟時間賽跑、明顯處於下風的比賽裡,他們從來不言放棄。

跨文化·跨族群

問:請簡單說明你們的背景跟你們現在從事的文化保存工作的關係。

陳:1985年我從台灣畢業回來,基本上都在民間團體工作和活動,參與的層面主要有幾個,第一個是社區文化遺產與古跡保存,包括吉隆玻舊機場路地段的8座百年義山*註1、雪蘭莪雙溪毛糯麻瘋病院一塊「513事件」*註2 被無故殺害者的墓園,還有茨廠街*註3,我都參與其中作抗爭保存的工作。

第二個就是跨文化的推廣,近十幾年我也關注印度教和印度文化的導覽。因為我來自estate *註4,從小跟印度朋友、馬來朋友一起長大,我對跨族群沒有什麼心理包袱,即使身處在95%都是印度人的場合也不會覺得不自在。至於後來為什麼會變成我研究的重心,包括做導覽、演講和書寫,因為有人說印度廟滿天神佛,都看不懂,我就去看書、收集資料,到印度廟跟宗教司請教,把一些基本的概念弄通之後就開始做導覽;導覽之前我會先做專題演講,讓大家認識印度的文化、宗教,種族、語文等等。後來大家對這些課題也感興趣,我就全國走透透去參觀、導覽印度廟,後來也因此有機會去新加坡、台灣大學、高雄中山大學東南亞研究中心去介紹印度廟、印度教。

陳亞才中學之前都在橡膠園和油棕園生活,從小跟印度朋友、馬來朋友一起長大,有深厚的跨族群體驗。(陳亞才提供)

張:我生長在吉打*註5,靠近泰國,有馬來人、暹羅人*註6、華人,印度人比較少,算是在多元文化的環境中長大。從小除了家族語言,我最先學會的應該是馬來語和暹羅話,在家基本上是說潮州話,外婆會講福建話、暹羅話和馬來話,進入小學一二年級才學會華語。我家是一間廟,爸爸是乩童,他念的經文都是暹羅話和梵語,還加一些馬來語,主要是跟當地信仰有關。因為住在廟,所以我常常看大戲,加上外婆也是潮州戲的演員,奶奶又是廣東粵劇的愛好者,我就在一個語言大雜燴的環境中長大,所以後來會去做鄉音採集。

我在1998、1999年念電影的時候,第一個作品應該是拍我爸爸「跳童」*注7和瞭解跳童時用的語言、「解降頭」*註8過程的一些奇特現象。2005年,我外婆過世之後留下了很多黑膠唱片、唱大戲的歌冊,我才發覺到當年沒有留下聲音,就嘗試找懂得唱這些歌冊的老人家來錄,我給自己訂下「鄉音考古」計畫,開始走進不同的村落做鄉音採集;隔了一年進入電台工作,把自己採集的內容變成每個星期兩個小時的節目,每個禮拜五、六、日就去採集,從北馬開始,一年之後慢慢延伸到南馬、馬六甲,後來再到東馬。

張吉安行遍東西馬,採集各籍貫老人的口述鄉音歌謠。(張吉安提供)

除了採集口傳歌謠,亦紀錄和修復各個鄉音籍貫的本土文獻。(張吉安提供)

鄉音的脈絡

張:馬來西亞華人社群的語言生態多元,有客家話、廣東話、潮州話等。我從語言跨越到籍貫本身牽扯出來的民俗文化,比如說民間信仰──廣府人拜的戲神「華光大帝」、潮州人拜的「床頭母」、「床頭公」;你會發現語言籍貫到生活習俗,到採集不同的歌謠,鄉音的脈絡基本上涵蓋了我們的衣食住行,出生時候,爺爺奶奶唱的童謠,到長大後我們講的順口溜,到民間的戲曲曲藝,比說客家山歌、粵劇。

我爸爸也有做法事,他去到廣府人家做法事,會順著用廣府話,遇到暹羅人會用暹羅話,他會廣府話、客家話、福建話、海南話、暹羅話、潮州話,我從爸爸那邊記錄,再延伸到不同的道士,做法事時用不同的方言唱二十四孝歌;最後會發現鄉音是我們華人語言多元化的始祖,它是一個很有靈魂的脈絡。

因為要採集鄉音,常常會去不同村落,就延伸到做社區,這跟亞才哥有一點點的交錯,包括跟兩興一起發起的「茨廠街社區藝術計畫」,他做的比較多是抗爭的部分,我做的是採集;後來辦「年味節」*註9、「老街走月」*註10。我在當地大概做了10年採集,從唱片行那裡收集到一些老唱片、也有老街坊送的、本地拷貝錄音的,我把這些聲音和當地老人家的聲音整合,定期作老街導覽;在做導覽時拿著一個收音機,走到一個地方,如果那裡的老人家不在了,就會停在那邊播之前錄下的聲音,聽老人家說故事,我作補充。我們就用聲音、鄉音的想像再造一個幻想社區的方式做活動。

自2014年,每一年農曆新年前,張吉安風雨不改地籌辦「茨廠街·年味節」,集合民俗、文創、社區活動,促成吉隆玻最重要的年度活動之一。(張吉安提供)

文化在地化

問:除了熱情,是什麼樣的社會責任感推動你們去做這些事?

陳:這些年做跨族群的活動,感覺到時代不斷地演進,但我們有一點比過去還不如的感覺,比如說族群間本來建立的信任基礎,現在變得有些相互防範,或者某些民族要表現出文化霸權。要改變現況,我自己會把它分成兩個部分來看,一部分是透過政治改革,這是立竿見影的方法,但風險大,很容易形成對立關係;再來是從文化角度切入,讓彼此相互瞭解、相互尊重、相互欣賞,我覺得要雙管齊下。我為馬來人導覽寺廟,介紹中華文化,他們最常問的是華人為什麼那麼喜歡紅色?我就跟他們分享紅、白事的差別,去什麼場合要穿紅衣、白衣或黑衣,久而久之大家就開始有一點概念。

我覺得我過去生長的背景,對馬來人、印度人沒有偏見,相處、溝通沒有困難,所以我覺得自己可以扮演跨文化、跨族群串聯的角色,這是我的興趣,我做得很愉快。再舉一個例子,在新冠疫情、行動管制期間,我總共講了11場線上分享,其中大概有4場是跟印度文化、印度教、印度殯葬文化相關,我發現聽眾非常有興趣,這對我來說是很大的推動力,原來我們並不是那麼沙文主義的。

陳亞才投入印度廟的研究和導覽已有十年。圖為雕塑最精緻的印度廟—雪蘭莪武吉羅丹印度廟(Bukit Rotan Hindu Temple)。(陳亞才提供)

張:由於我是媒體人的關係,常常有機會跟中港台的媒體人接觸,也有機會到當地的大學分享,我常常強調我做的鄉音採集、研究工作並不是告訴大家馬來西亞華人跟中國、台灣、香港的華人多像,而是我們馬來西亞華人文化有多麼不像。我們說我們是馬來西亞人,後面會多加一句馬來西亞華人,可是國族和民族結合在一起時,我們要如何把在地文化全面表達?

馬來西亞華人的鄉音文化在地化,基本上是新中國之前的整個脈絡都在我們這裡;新中國後來遇上文化大革命,我們所留下來的語言、民俗文化,相對來說是比他們更加完整的。講這番話的時候感覺我們好像會很囂張,我們要如何去證明?所以我對老人家、不同籍貫的採集、文獻的記錄就變得很重要,你必須要用這些記錄去讓他們心服口服,「原來你們的東西跟我們已經不一樣了,你們有的東西,我們早就已經沒有了。」新中國之後成形的文化載體,跟我們不同,我們是新中國之前,是19世紀末的脈絡。

常常聽到有人說要找什麼東西,就去中國、台灣、香港找,但我覺得我們不需要往外找,我們自己本身就有豐富的資產,但也遇到一個問題,文化資產已經慢慢地消失;打個比方,我這幾年每一次給講座都會以我的身份證作為開場。馬來西亞人的身分證基本上就是全世界華人獨有的資產,為什麼呢?因為我們身份證上的名字,保留了以籍貫語言的羅馬拼音來命名,因為我們的國族身份裡有民族身份和籍貫身份,這就形成馬來西亞華人的命脈。

2016年,張吉安回到家鄉吉打籌辦「一口飯·稻地人—2016年吉打稻地節」,一個集合「插秧」、「鄉音」、「稻藝」和「吃飯」為概念的社區文化藝術節。(張吉安提供)

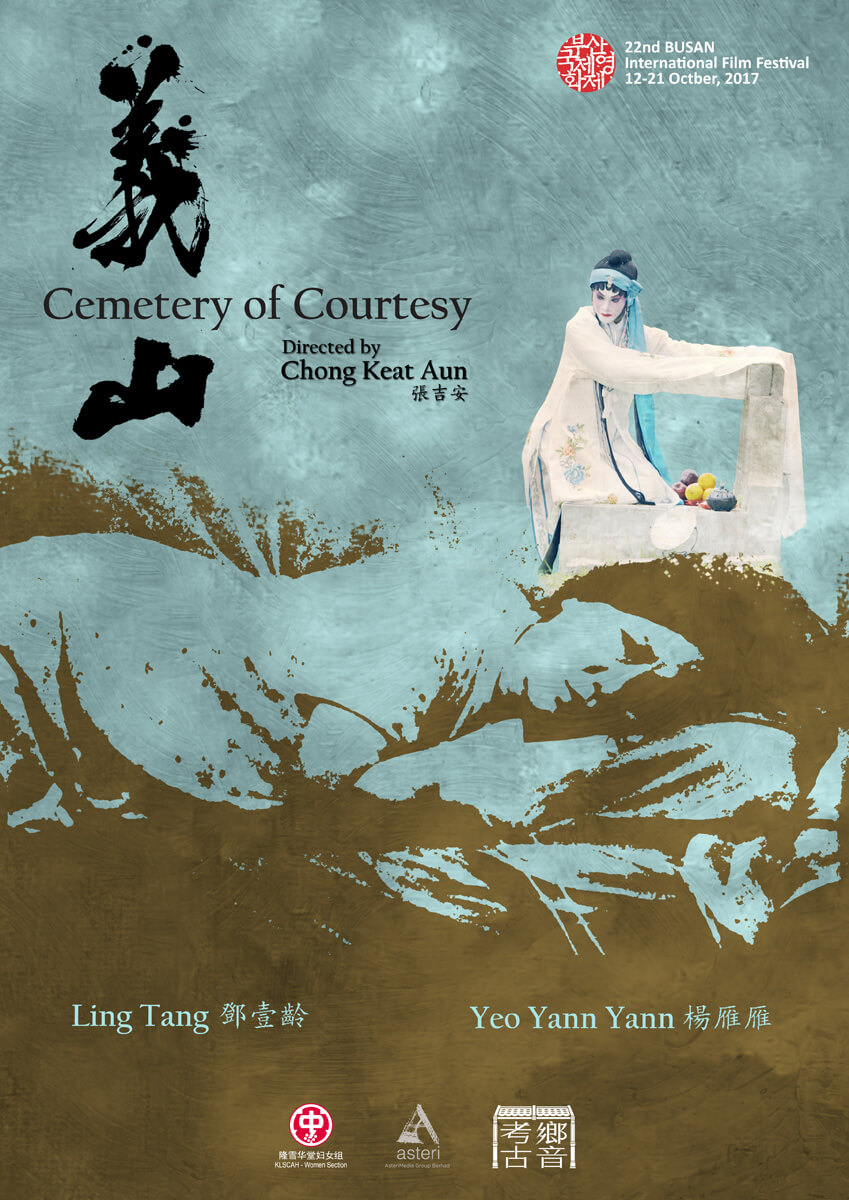

張吉安首度執導短片《義山》,以採集「513事件」家屬口述改編而成,2017年入選「第22屆釜山國際影展」亞洲廣角鏡競賽單元,是當年唯一獲得提名的大馬作品。(張吉安提供)

勇於面對歷史過失

問:在馬來西亞,文化保存面對最大的挑戰是什麼?是國家相關體制的不健全?或是社會意識的不足?

陳:舉我們對於方言的態度為例,有一段時間我們覺得方言是一種導致分裂的因素,所以鼓吹少說方言,多說華語,以至於變成一個社會共同的想法:純講華語,在70、80年代被認為是進步的象徵,講方言就成了落後的象徵;這種觀念變成政策,變成學校制度,所以很多人經歷過求學時期講方言要罰款一毛錢的年代,經過二三十年後,我們才發現當時思考不夠全面,觀念恐怕是有問題的。又或者現在流行的無形文化資產,從70年代開始形成,但並沒有衍生到生活上,並沒有把方言當作無形文化資產來珍惜,反而覺得是一種障礙,所以如今才需要吉安來搶救。現在最常聽到年輕人不會說方言,反而各籍貫會館教新一代講籍貫話成了一種潮流;基於當年的認知局限,我們所做的錯誤判斷,事後要花費很大氣力來扭轉。

張:1985年推行「多講華語,少說方言」運動時,我讀2年級,是第一批受影響的,1980年代長大的人已經根深蒂固地覺得講方言是罪過。而當年的這些人現在已經變成家長,我做方言推廣時,很多人跟我埋怨年輕人不會說方言,我覺得把這種錯誤和埋怨移植到年輕人身上是不對的;包括現在我到學校做鄉音講座時,發現有些學校依然沒有取消「在學校不可以講方言」的校規,甚至遇過在學校做完鄉音的演講後,校長上台說:「你們今天聽完就好,以後在學校在班上不准講方言。"

亞才哥剛說當年做了錯誤判斷,現在要來搶救,可是這敵不過30年來的約定俗成、校規、甚至是對於方言的趕盡殺絕;這也影響馬來西亞國家廣播電台*註11不允許方言廣播的存在,只留下方言新聞。

現在我們不光只是要搶救,因為搶救回來後變成標本是沒有功能的,要如何重新讓它跟社會能產生互動關係,通過書寫、活動、工作坊,或開鄉音班讓大家學習,我們要花的時間和耐力遠比以前更大,因為要根除一代又一代的偏見。

我對鄉音和語言那麼執著的原因之一是檳城當年(2008年)成功入遺,其中一個要素很有趣,檳城古跡信託基金會負責人林玉裳,當年帶著聯合國調查員來考察時我也在;那時候經過一條會館街,那個調查員說:

這就是你們和中國不一樣的地方,你們的一條街有廣東、客家、潮州的會館,在中國你要去不同的省份找才行,但在馬來西亞已經結合成在地文化生根的一種標誌,所有籍貫都共生共存,是很活的文化遺產。我們要常常告訴自己去發現自己的獨特性,而不是去學別人怎麼做。有了獨特性,才會有文化自信。

你問我答

張:你覺得馬來西亞社團、會館和傳統組織來到 21 世紀的今天,它們的功能還在嗎?或者他們需要改變原來跟社會交往的形式?

陳:馬來西亞的華人社團需要重新進行典範的轉移(Paradigm Shift),100 年前社團扮演非常重要角色,講得誇張一點就是生老病死都照顧到,後來社會的進步發展讓很多功能已經不需要會館來滿足。會館在隨著時代轉移時轉得太慢,對新事物的建立和進入新事物的舉措,常常不在狀況內,他們常常懷念過去的輝煌、走不出去,但整個社會又同時非常缺乏資源;不管是空間、財力、人脈和網路的資源,到目前為止,兩方都還接不上來,需要真正有方法、有魄力的人來帶動。

張:我會問這個問題,主要是因為會館社團如果能跟時代接軌的話,他們是文化保存非常重要的一塊,但現在沒有看到他們在做相關的事,反而是看到「元生基金會」

陳:「元生基金會」最大的優勢是我們沒有一定要光宗耀祖的歷史包袱,可以從比較客觀的社會需要角度來介入,這反而讓我們能輕裝上陣,以有限的資源去思考我們應該怎麼做。如果會館、社團也能這樣,一定會做得比我們更好,只不過他們在觀念做法上比較沒有辦法順暢地調整。

陳:吉安做了很多保存傳統的工作,不管是鄉音採集,或者是傳統戲劇,都為它們打造平台。你覺得傳承方面會出現斷層嗎?特別是老戲班,老師傅走了之後,接得上來嗎?

張:我在2005年開始做的時候,不覺得它有危機,覺得還是有曙光的,但這幾年看到了尾聲。我在做文化搶救時不想用悲情的方式去做,但從現實來說,戲班的數量一直在減少;當我們要做這方面的推廣,甚至說服會館社團來資助、領養的時候,他們給我的答覆是「請中國的過來」。這幾年很多人覺得花錢請中國的表演團體來,就算做了文化推廣,沒有把資源放在馬來西亞的在地藝術文化團體中,讓他們生存下來,這就變成了文化推廣的誤區。

當這種錯誤越來越嚴重時,我們就失去了文化保障,要談推廣、搶救、傳承就變成一個問題。我覺得就必須走進校園去深耕,或者讓它進入教育體制;比如說課外活動不只有象棋、舞蹈,也可以有潮劇、布袋戲、皮影戲的選項,這才是傳承的根本。

陳:我也覺得進校園是一條生路,我發現有一批熱愛戲曲的年輕朋友向「鳴玉鳳掌中班」學習福建布袋戲,創立「破浪布袋戲」*註13,還創作了一部跟檳城有關的故事《邂逅檳榔》,講三大民族在檳城這個地方如何相處,從戲的內容、服裝的改變到語言的運用都變得更多元;之前我會擔心師傅走了怎麼辦,後來發現年輕人玩得興高采烈,可謂前路寬廣。

註1:義山,台灣叫公塚。當年英殖民政府把華人各籍貫、族群和宗教的墓園公塚放在同一個地方,其中包括廣東義山、福建義山、廣西義山;還有羅馬天主教、日本墓園、斯里蘭卡佛教徒墓園、印度教的露天火化場,錫克族的火化場。這些墓園最早開始於1896年。1999年到2000年之間,中央政府有意把這8座義山拆除,最終在陳亞才等人的努力下,成功保住。

註2:1969年5月13日,馬來西亞發生的一場種族衝突事件,造成多人死亡、受傷。起因是當年第三屆全國大選中,反對黨贏得50.9%的得票率,首次超越聯盟政府;5月13日發生流血暴動,5月15日,馬來西亞進入「緊急狀態」,延續數個月之久。

註3:由張吉安和楊兩興發起的「茨廠街社區藝術計畫」,號召包括陳亞才等藝文工作者參與,以表達對政府因發展捷運系統而徵收該區古跡的不滿訴求,除了抗爭也在該社區進行口述歷史、社區地圖等計畫。

註4:Estate泛指馬來西亞橡膠園內的社區,當年英殖民地政府因推廣橡膠種植而由印度遷移大量勞工來馬幫助割膠工作;這些膠園社區,除了印度割膠工人,也有部分華人膠工入住。

註5:西馬11個州屬中,北部緊鄰泰國的一個州屬,英文名字為Kedah。

註6:即泰國人。暹羅(Siam),是泰國的舊稱。

註7:「起乩」的意思。

註8:「降頭」是東南亞地區的一種巫術,一般被「下降頭」的受害者,會找巫師或道士等,幫忙「解降頭」。

註9:由張吉安擔任總策劃的「茨廠街·年味節」,是集年貨市集、街頭藝術大匯演等的農曆新年慶祝活動。

註10:「老街走月」是由張吉安發起,於中秋節前,在茨廠街舉辦的街頭文化大匯演活動,節目涵蓋各族傳統藝術表演及花燈遊行;每年都吸引無數民眾參與。

註11:目前,馬來西亞國家中文電台AiFM,是所有電台當中唯一有方言新聞的電台。

註12:這類跟會館、社團沒有關係的團體在輔助,或參與文化藝術的推廣。

註13:「破浪布袋戲」由林雲濠等一群鍾情於布袋戲的年輕人創立,他們向檳城百年劇團「鳴玉鳳掌中班」學習布袋戲之後,於2017年創作了《邂逅檳榔》(Kisah Pulau Pinang),常受邀到各地演出,備受好評。

陳亞才。元生基金會執行長/馬來西亞文化資產保存基金主席。曾出版評論集《有所不為,有所為》,編著有《馬來亞抗日紀念碑圖片集》(2015再版)、 《留根與遺恨:文化古跡與華人義山》、《當代馬華文存:八十年代及九十年代社會卷》、《與葉亞來相遇吉隆玻》(2009、2016再版)、《移山圖鑒:雪隆華族歷史圖片集》、《509:民意覺醒──馬來西亞第 14 屆選舉專號》。

張吉安。「鄉音考古」計畫發起人。2011年,憑《鄉音考古》節目榮獲大馬通訊與新聞部頒發的「國家廣播安卡沙大獎:最佳男廣播人」,亦是首位榮獲此國家榮譽獎項的華裔廣播人。2017年,以採集「513事件」家屬口述改編而成的短片《義山》,入選「第22屆釜山國際影展」亞洲廣角鏡競賽單元。2020年,《鄉音考古》攜團隊拍攝各個民間藝師的現場演藝,於7月4日正式推出線上影片,讓戲台在疫情中重生。2020年,首次編導電影作品《南巫》,榮獲第57屆金馬獎最佳新導演獎。

本文摘錄自:《兩境—臺馬文化人的在地創想》,城視報 & VERSE聯合編輯製作,莊家源、張鐵志主編。