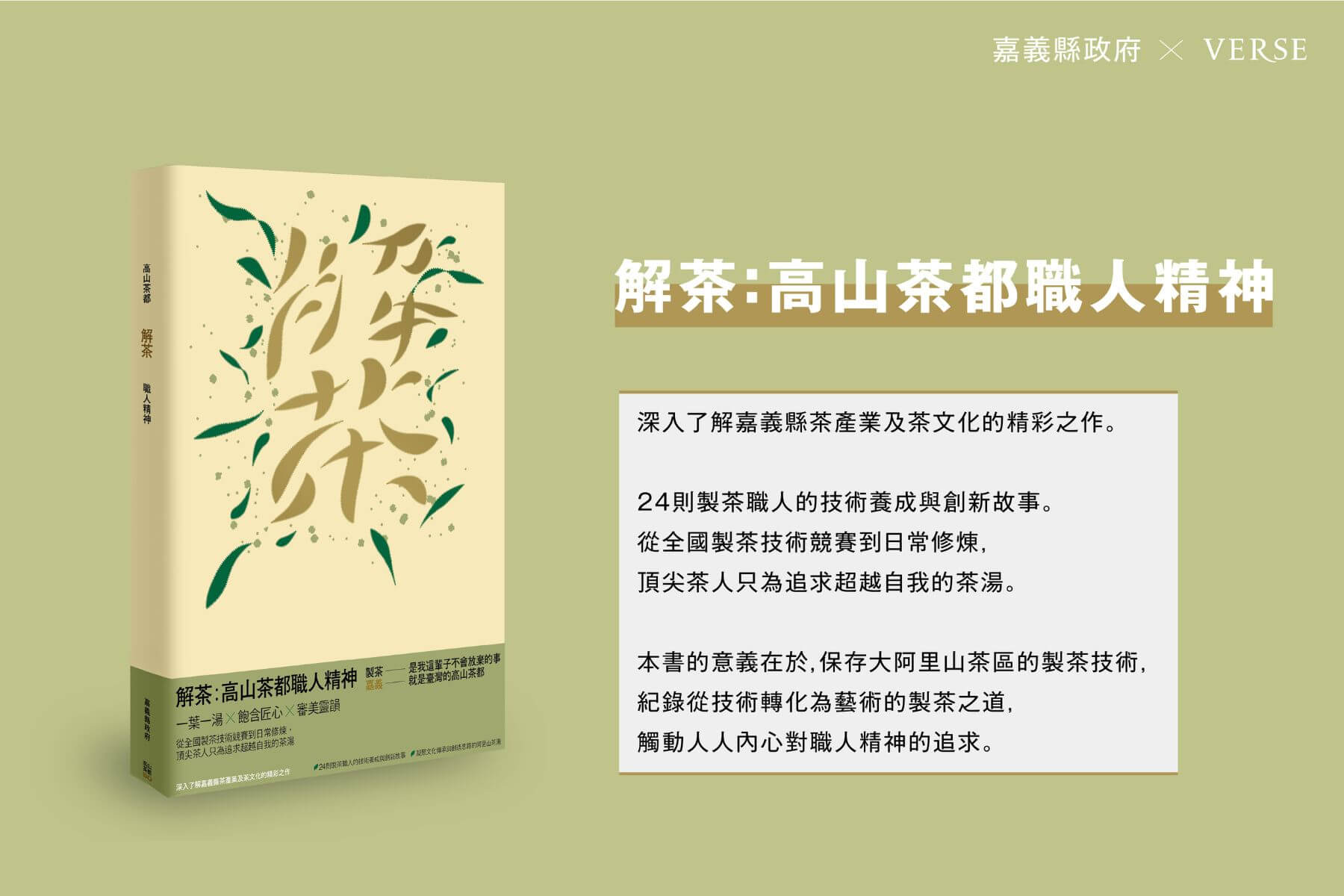

《解茶:高山茶都職人精神》

嘉義頂尖茶人系列5/陳昭龍:製茶競賽勇奪雙冠,好茶誕生在「人茶合一」的時刻

陳昭龍是全國製茶競賽的雙冠王,自從37歲打進全國賽,短短三年,便囊括了2016年「全國紅茶(小葉種)製茶技術競賽」冠軍,以及2019年「全國部分發酵茶製茶技術競賽」球形組冠軍。究竟致勝的祕訣是什麼?他淺笑著表示,他的製茶密碼就是「專心」,全神貫注把每個細節都照顧妥當,達到自我與茶葉合而為一的境地。

每次做茶,我都全心全意投入,用心把每件事做好,每一款茶都是精心之作。

踏進陳昭龍位於自家茶廠「上露茶業」的辦公室,映入眼簾的是四面牆壁掛滿了匾額與獎牌,幾乎每一面都寫著斗大「冠軍」字樣。他在製茶領域的卓越成就不言而喻,不禁教人好奇,究竟是怎樣的經驗與歷練,成就了這位茶界的翹楚?

陳昭龍是全國部分發酵茶與紅茶(小葉種)製茶技術競賽的雙冠王。

陳昭龍是全國部分發酵茶與紅茶(小葉種)製茶技術競賽的雙冠王。

家中種茶、製茶多年,幫忙家業是無可迴避的使命。然而,他的父親一向嚴格,「以前學茶非常坎坷,做不好就會被責打,還曾在阿里山公路旁罰跪。」嚴厲的教誨激起了陳昭龍的叛逆之心,當兵退伍以後,選擇在外闖蕩,遠離家中的製茶事業。

直到28歲那年,母親在茶園工作時跌倒受傷,這才把他從山下喚回了山上。三年過後,父親意外去世,31歲的陳昭龍接手家業,強迫自己迅速成長。面對製茶,此時的他心境已經截然不同,「再也沒有人替你撐傘了,必須自己學會獨立。」後來,他決定蓋起如今所見的茶廠,他說:「如果不蓋,那些合作的茶農怎麼辦?他們的茶要拿去哪裡做?」在那一刻,他深刻感受到肩上的責任,雖然沉重,卻是前所未有的踏實。

茶與人的關係是一體的

比賽是讓他在製茶路上不停鑽研的動力。出乎意料的是,第一次參賽他就獲得了嘉義縣冠軍,後續更是接連橫掃各大比賽,「起初以為只是運氣不錯,後來一直得冠,才發覺這可能是自己的天份。」

擁有天份,也必須付出足夠的努力。陳昭龍比賽前總是習慣超前部署,「還沒拿到茶菁,就已經開始思考要怎麼製作。」他都在想些什麼呢?「如果陽光很強,應該如何處理?茶菁要先收去哪裡?整個程序都要先想一遍,以免到時手忙腳亂。」因為比賽過程沒有助手,所有的安排和決策都必須事先規劃好,才能在競賽中從容應對,發揮最佳水平。

平日工作的製茶廠,就是陳昭龍在賽場下持續練功、累積經驗值的所在。在他的觀念裡「茶就像人一樣,喜歡舒適環境,因此,萎凋過程要常用皮膚去感受,檢查溫度、濕度是否適宜,如果當下的環境連自己都覺得悶熱、黏膩,那麼製成的茶也容易產生出雜味。所以,萎凋的關鍵在於找到一個你覺得舒適的地方。」包括環境通風有助於茶菁的走水,日照過強,需要移至遮蔭下方,如遇陰雨,則需趕緊找尋溫室。對他來說,茶與人的關係是一體的。

茶葉經過白天萎凋,要進入夜半殺菁以前,陳昭龍會仔細嗅聞茶菁的發酵香氣。「只有當茶菁散發清香時,才能開始作業。殺菁是將風味定型,如果發酵不足,就再給它一些時間。」炒茶前,他會審慎判斷茶菁外觀狀態,老的茶菁水份不多,不能炒得太久,要用大火快炒迅速逼出水份;嫩的茶菁則要降低溫度、延長炒製時間,才能確保熟透。到了揉捻階段,茶菁的乾濕程度必須掌握得恰到好處,太濕表示水分尚未去除,太乾則容易使茶菁碎裂,影響成品賣相。

陳昭龍力求全心投入,達到每款茶都是精心之作。

陳昭龍力求全心投入,達到每款茶都是精心之作。

陳昭龍的製茶功夫還有一部分來自於代工經驗的累積。由於每位茶農的茶園管理方式不同,茶菁品質各有差異,他必須根據當天的天氣條件,運用感官和經驗來調整製茶方式,好比當遇上茶菁偏老,他會調整日光萎凋的時間再充足一些,以此帶出更好的香氣。

「其實做茶並不困難,只要掌握核心概念,就能暢行無阻。」陳昭龍雲淡風輕地說道,但實際上,每道製茶工序都需精準判斷、嚴密把關。製茶,說難不難,但也絕非簡單輕鬆。一杯好茶背後,是職人多年如一日的堅持與匠心。

展現茶菁最好的一面

要做好茶,是陳昭龍從不妥協的目標。「就像炒菜,如果食材本身相當優質,廚師不必過多烹調就很美味好吃。」他認為茶菁的先天條件決定了茶葉品質的成敗,影響高達60%以上。

由於採茶的工資是以量計價,難免會遇到偷工減料的情況,把過熟的茶梗和茶葉混在其中,陳昭龍要求採茶工,務必採得標準、採得乾淨,是指「盡量不要採到比較成熟的茶葉,茶菁條件一致,所需要的走水節奏才會同步;如果沒採乾淨,則會影響下個季度的收成。」

陳昭龍認為製茶師傅的要務是把茶菁最好的一面展現出來,為茶加分。

陳昭龍認為製茶師傅的要務是把茶菁最好的一面展現出來,為茶加分。

採茶過後,是修剪茶樹的時刻,背後也藏有學問。剪得太低,新長出來的春茶就不夠茂密;太高的話,則會長得過於繁盛,導致茶菁不夠飽滿碩大。施肥上,每季所使用的肥料都不相同,像是茶樹剛採收完、重新冒芽之時,需要補充氮素,並採取少量多餐的方式施肥,避免一次下得過重,造成土地和茶樹的負擔。此外,茶園的地理位置也會影響茶葉的品質。陳昭龍自家的茶園都處於背陽區域,由於日照時間較短,會醞釀出口感柔軟與香味秀氣的茶水;反之,面陽茶園所製成的茶葉,茶湯口感較為剛硬、香氣奔放。

陳昭龍強調,不論柔軟或剛硬、秀氣或奔放,這些特色各有所好,沒有好壞區別,製茶師傅的要務是把茶菁最好的一面展現出來,為茶加分。

讓每一款茶都是精心之作

從小在茶業世家中耳濡目染,陳昭龍早已在製茶工序上得心應手,扎根於從小生長的茶區,日復一日埋首於茶園到茶廠,不僅不斷創造出好茶,更為自己的製茶生涯持續寫下輝煌時刻。

從茶園管理開始控管製作出的優良冬茶。

從茶園管理開始控管製作出的優良冬茶。

過去,他曾在學習路上吃過前輩的閉門羹,如今卻選擇大方不藏私,「就是吃過苦頭,所以面對那些真正想學製茶的人,我很願意給予機會,也想讓他們少走冤枉路。」陳昭龍觀察到近來製茶產業落實分工,許多新生代製茶師只精通其中的一、兩項,因而肩負起傳承的使命開始培養徒弟,也鼓勵他們參加比賽,從中獲取寶貴經驗。

製茶職人陳昭龍。

製茶職人陳昭龍。

問及製茶人生至今,可用哪一種茶比擬?陳昭龍笑著說:「每次做茶,我都全心全意投入,每一款茶都是精心之作。」他的冠軍心法簡單卻很深刻:「用心把每件事做好。」這不僅是製茶道理,是他能以平常心面對競賽的致勝關鍵,更是做人處事哲理。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應

回到專題:嘉義 台灣高山茶的起源地