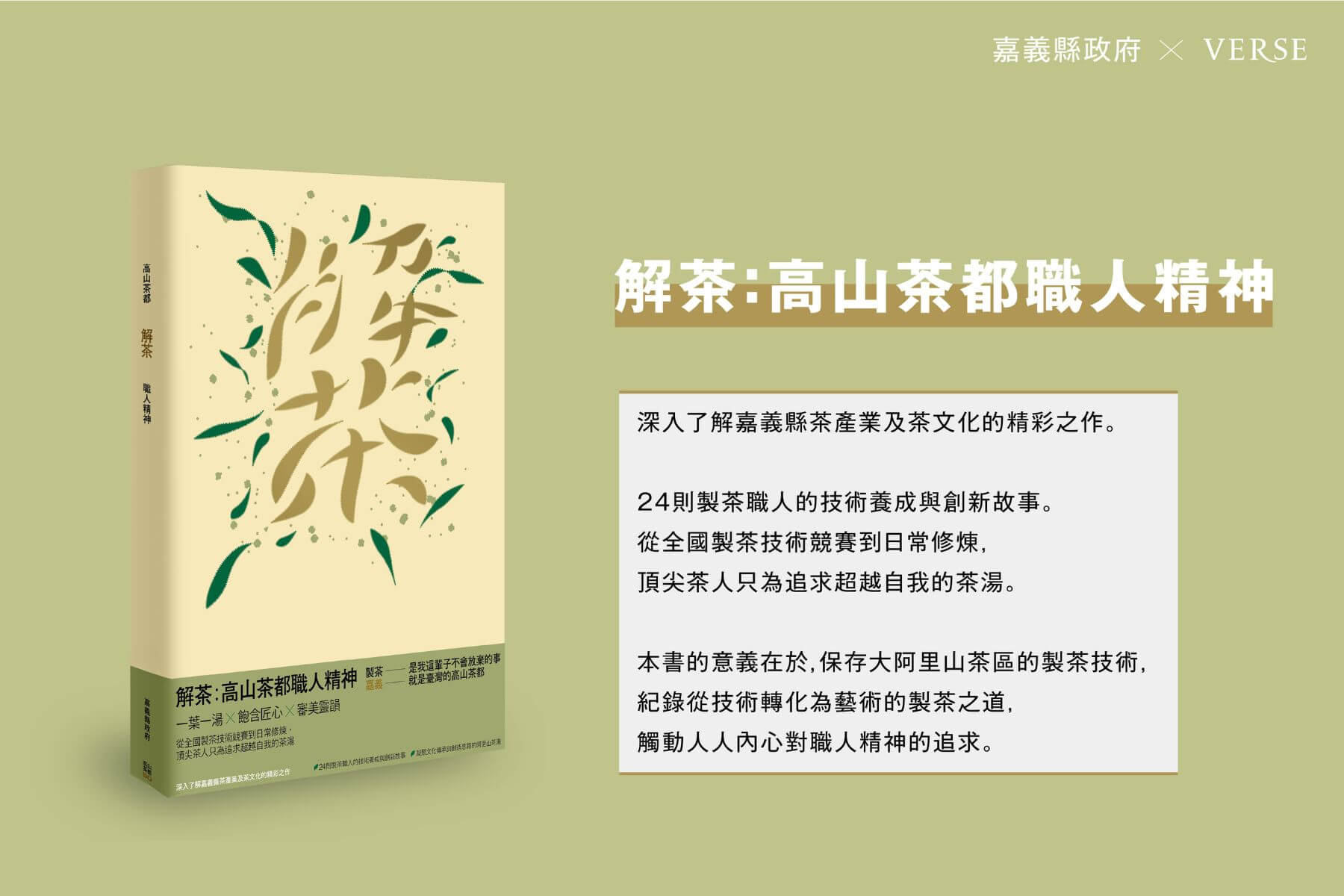

《解茶:高山茶都職人精神》

嘉義頂尖茶人系列6/黃昶銪:引動南道茶興起,從單一到混種深研小葉種紅茶的可能性

海軍陸戰隊出身的黃昶銪,從 18 歲回家做茶到現在 42 歲,二十四年資歷征戰無數,榮得 2011、2015 及 2019 年「全國部分發酵茶製茶技術競賽」球形組的季軍和亞軍,是阿里山南道茶的代表性人物。他的「銪茗堂」不僅是品質保證的三星茶廠,也是結合生產、觀光、文創、體驗,榮獲農業部農糧署評選的「亮點茶莊」,是推動六級茶產業的先鋒。

保守的茶最尷尬,沒有缺點,但也沒有優點,人家說「驚驚袂著等」,做茶要膽大心細地執行。

阿里山茶之道分為南道與北道,南道以臺 18 線為主軸,北道則是以梅山太平 162 甲縣道到太和村的 169 縣道為主軸,涵蓋了阿里山茶產業起始的龍眼林,因此在阿里山茶人的眼裡,北道代表的是老資歷,南道是年輕的茶區,種茶三代以上的不多。每當全國賽前哨的嘉義縣內製茶技術競賽進入賽期,便是大阿里山各茶區的交流時刻。

前海軍陸戰隊成員的黃昶銪發起「阿里山南道製茶菁英群組」。他把軍人性格發揮在製茶的技藝裡,成為南道茶衝鋒的大將,硬把一面倒的形勢扳到了「五五開」,使南道茶走到與北道茶勢均力敵。

製茶職人黃昶銪。

製茶職人黃昶銪。

九星連珠的南道茶陣線

阿里山公路狐步滑入茶村,把匆匆掠過的風景調慢速度,從視線左側跳出紅底白字招牌「生力農場」,黃昶銪的老家到了。黃昶銪出生隙頂最老茶廠,這個生力農場是他父親黃增榮所創,是伐木工胼手胝足在峻岭之間種下的事業。如今,老茶人把茶傳給了三個兒子,黃昶銪分得父親所種的青心烏龍茶園,與哥哥、弟弟的茶廠相距不遠,三家三星茶廠在阿里山公路「九星連珠」,成為阿里山南道茶的堅強陣線。

在三兄弟之中,黃昶銪最早回來做茶、也是資歷最深。他說小時候的自己,是大人眼中「憨慢讀冊」的小孩,玩心太重,不愛唸書,高中畢業便回山上做茶。他民國 87 年回來,89 年參加比賽便得了獎 —— 那是他人生第一次得獎,在學校掙不到的成就,卻在俯拾茶菁之間找到。

於是,老是張望教室外想下課的年輕人,竟然在茶的世界裡沉下心來,一練便是寒暑 12 年。

試茶室裡,黃昶銪秤重、計時、注湯,鋪陳出眼前十多杯,杯杯味道不重複的評鑑泡。澄澈湯裡,原片舒張,浸出綠紅翠黃,倒映杯中的面容已非年輕小伙,光陰如茶芽抽長,黃昶銪也在時間裡把自己揉出想要的樣子。

分家時,黃昶銪主動放棄生力農場,摘取自己的名字成立「銪茗堂」,並且另行設計現代化茶廠。「我改良老廠動線不順的問題,樓上是日光萎凋場,萎凋後的茶葉可以從布管傳送到樓下,樓下是減力架設計的室內萎凋場……」他詳細介紹起自己的設計,好像軍火販子炫秀新型武器:「一層可以裝到 150 斤,傳統的『𥴊仔』(kám-á)只能裝 3 斤,多了 50 倍,而這裡共有 17 層,一次可以處理 2000 斤以上。」此外,他也仔細考慮到溫度問題,把冷熱製程分區,萎凋配有冷氣空調,需要熱源的炒菁、揉茶則設在地下層,並設有恆溫恆濕焙茶室,彼此不干擾,控制可以更精確。

混血茶園的意外風味

走入他的茶園,一行一行茶樹種得如同跑道般整齊。「我們種的時候有拉線。」怕人不信,又認真解釋:「是真的。因為我爸種過稻,稻農很重行株距,所以我們種茶之前要先去砍竹子,做很多 150 公分長的竹竿,放在田的前中後定位,最後再用紅尼龍繩拉線作畦。」

眼前的青心烏龍是黃昶銪父親所種,都是有年歲的老茶樹,有意思的是,看似整齊的田間卻有「色差」,那是茶樹不慎枯亡所「補苗」造成。「這片茶園經歷三次補苗,一次補植青心大冇,一次補植臺茶 12 號(金萱),反映出不同年代流行的品種。」這片「混血」茶園是黃昶銪口中另類的寶貝,他笑說自己一度很想「剷除異己」,還好在嘉大唸書時發現世界上最珍貴的紅茶產區「大吉嶺」也是混合品種的茶園,才恍然大悟:自己覺得不完美的茶園,其實是世人難以復刻的珍寶。

黃昶銪近年專心致志在小葉種紅茶,研究品種競爭作用對於茶風味的影響。從混合三品種的蜜香紅茶到新種臺茶 20 號(迎香),交錯品種與技法展現出許多不同的紅茶風味。此外,他還玩上了癮,結合話題正熱的阿里山咖啡,開發出咖啡紅茶掛耳包,第一次注水沖泡可在淺焙咖啡放肆的果香裡感受到茶的韻味,第二次注水是蜜香紅茶的氣味追上,退居背景的咖啡香如托住上揚氣味的大掌,兩種味道在輕盈與厚實之間追逐,產生有趣的品飲體驗。

他最愛請人喝陳茶五年的「青心烏龍條紅」,「沒有葡萄卻有葡萄香」的茶味無人不被驚艷,「再放到十年的口感更溫醇,也許就會像葡萄酒了。」未知的美好有強烈的成癮性,茶如此淡然,卻令人無法放手。

重返校園當最老同學

說起當年「衝組」的自已,黃昶銪號召南道茶青組團練茶,升級實力,每每比賽結束,他們便想盡辦法從番路鄉農會那要到一點得獎茶,全員集合「泡」檢討會。「知己知彼,百戰百勝嘛!」軍人出身的黃昶銪引用古老兵書名言,從單兵戰鬥到協同作戰,煽動茶勢越來越旺,燎上北道,熱血燙人。

黃昶銪總說:「好茶不怕試。」他說這句話的背景,是滿面掛得獎匾額的牆,比賽成就已經快「突破天花板」了。

說起人生中最有意義的一場比賽,黃昶銪憶起與父親黃榮增在「2019 阿里山烏龍茶季─薪火相傳,幸福回甘」全國部分發酵茶薪傳獎製茶技術競賽上,聯手拿到全國冠軍。這場賽事邀請耆宿與年輕製茶師聯手製茶,用盛大規模傳遞茶業傳承的深意。「我跟爸爸一人做一半,他的手藝很好,但是味覺不行了,所以我來當他的鼻子。」那場比賽的茶,是他記憶中從未有過的味道,當時的梔子花香自今深烙在心中。

黃昶銪近年專心致志在小葉種紅茶,研究品種競爭作用對於茶風味的影響。

黃昶銪近年專心致志在小葉種紅茶,研究品種競爭作用對於茶風味的影響。

在眾多花花綠綠的報導裡,有一張「紅榜」格外醒目,是 2022 年「全國大專盃製茶技術競賽」。這不是業界厲害的競技,卻看得出黃昶銪很珍惜 —— 茶激發出他的學習慾望使他決定重返學校,在 28 歲的時候考進嘉義大學農藝學系茶園管理術科就讀。他自嘲著:「同學騎車,我是開車去上課,大家都叫我大哥。」誰也沒想到當年那個吊車尾的高中生,後來以第三名優秀成績從嘉大畢業,而不久前他又考上研究所,現在是妥妥的準碩士。

面對茶永遠是挑戰者

說起自己的名字,黃昶銪頗為驕傲:「這是我爸取的,從來沒有撞名過,它也是一種化學元素喔。」銪的化學符號寫為「Eu」,是一種活潑的鑭系元素,遇水與空氣可以快速氧化,柔軟如泥,又能伸展…… 描述這冷硬無機質的字眼莫名地很有「茶」感,也似黃昶銪這樣一個人,有太多的矛盾與反差。

黃昶銪性情直爽,談到多次與全國賽冠軍失之交臂,不免也軟了情緒。好朋友說他有「老二魔咒」,在家裡排行第二,亞軍拿了三座。但要知,全國賽冠軍難攻也難守,從未有冠軍衛冕成功,從這個角度看他可以「蟬聯」亞軍,也是前無古人的可怕成績。

黃昶銪秤重、計時、注湯,鋪陳出眼前十多杯,杯杯味道不重複的評鑑泡。

黃昶銪秤重、計時、注湯,鋪陳出眼前十多杯,杯杯味道不重複的評鑑泡。

黃昶銪的屢敗屢戰,代表了他堅忍與不屈的精神,茶要試他、練他、逼他,彷彿一條沒有終點的天堂路。但勇者何來畏懼,黃昶銪沒有一次不迎上前去。要誰都怕了他。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應

回到專題:嘉義 台灣高山茶的起源地