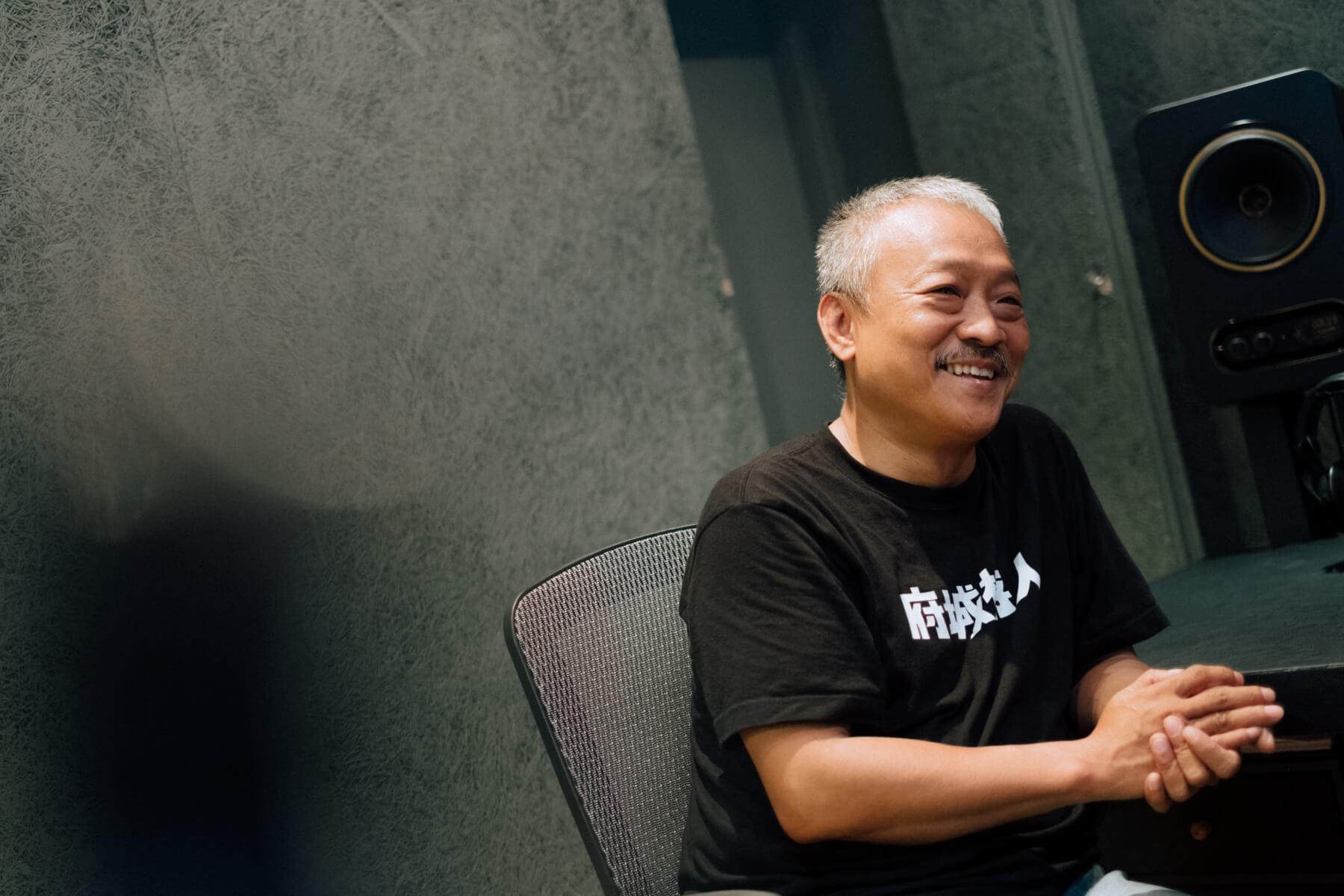

金曲台語男歌手謝銘祐:再也離不開台南的「府城歌王」

曾憑藉專輯《台南》拿下金曲獎最佳台語專輯暨最佳台語男歌手的創作歌手謝銘祐是名符其實的「府城歌王」(但他自稱「府城流浪漢」)。自30歲那年回家後,謝銘祐再也離不開台南,他的創作與人生哲學,有很大一部分都是這座城教會他的。

上個世紀初,整個地球都在歡慶千禧年,在台北北漂多年的謝銘祐只想回去家鄉台南,他真的累了,並非是身體的疲憊,是心累,甚至累出憂鬱症。

寫歌是謝銘祐的正職,他對台北生活又倦又膩,也不想再寫那些千篇一律的流行歌了,它們歌頌或哀悼愛情的方式,都是一個樣子。

謝銘祐是台灣最重要的獨立唱作人之一,無論作品或本人,他都與台南畫上等號,那張令他奪下金音獎「最佳民謠專輯」、金曲獎「最佳台語專輯」暨「最佳台語男歌手」的《台南》(2012),顧名思義,是他以故鄉為概念的專輯;2019年,他為公視台語台講述台灣民主進程的首部自製戲劇《自由的向望》(Tsū-iû ê Ǹg-bāng)特別創作的單曲〈路〉,獲得金曲獎「最佳作詞人」與「最佳單曲製作人」,在每個黑暗時刻裡,撫慰無數台灣人心靈。

如今樂迷對謝銘祐的印象,多是他首首真摯不造作的台語民謠,事實上,他在生涯初期也經常為劉德華、徐若瑄、謝霆鋒等一線影視歌手寫歌做專輯,近年更常與各界劇團合作配樂,為金獎級演員林美秀、陳竹昇量身打造唱片⋯⋯若是按圖索驥品味其創作脈絡,不免被謝銘祐多元又無法定義的才氣所折服。

年少時深受英國老搖滾、台語老歌和羅大佑影響,師承名製作人黃大軍的謝銘祐是台灣流行音樂產業裡最後一批標準師徒制鍛鍊出的音樂人,半路出家,僅憑在錄音室裡耳濡目染練就本領。相較於主流市場,以經典搖滾曲風見長的黃大軍已是很有個性的製作人,謝銘祐回憶,師父總是盡可能放手讓徒弟們做自己想做的音樂,「但是市場要的東西還是很侷限。」那時的謝銘祐,寫歌甚至可以套公式交卷,而那些公版作品,唱片公司都會要,這令他感到徬徨,「原來感動可以有公式?」他苦笑道。

他對台北充斥著東方儒家社會的規範標籤感到不適,有時甚至跟不上捷運站尖峰人潮步伐,偶爾停在熙來攘往的路邊近半個鐘頭,無所適從。他向師父提出休息的可能,黃大軍同意了,公司同事都認為他只是暫時性職業倦怠,回家放假幾個月就好了。

孰知這一回,謝銘祐的生活再也離不開台南。

慢慢的淬鍊與融合

回家第一年,謝銘祐仍對創作心生恐懼,看到吉他都會發抖,那是種「忘記自己喜歡什麼了」的感覺,他靠酒精麻痺自己,憂鬱症症狀不減反增。

就這樣一直到了31歲生日,那天他在牌桌上打麻將,收到同事打來的電話祝福,才驚覺「三十而立」在自己身上不成立,他不知道自己「站」在哪?「我馬上從牌桌上站起說:『我不玩了!』然後跑回家寫歌。」

他拾起久違的吉他,寫了久違的第一首歌〈31歲01天〉——收錄在首張個人專輯《圖騰》(2002),以這首歌為分水嶺,那一刻,他找回了失蹤已久的「謝銘祐」。

回復寫歌節奏後,適逢台南市政府公開徵選「市歌」比賽,躍躍欲試的謝銘祐心想,寫過那麼多條歌,區區一首關於台南的歌怎麼可能沒辦法?結果,還真寫不出來。原來除了自我,似乎還有些什麼也必須找回來。

他買了張台南全境地圖,花了若干年走遍府城大街小巷,身體力行,用五感去感受家鄉的味道。「一開始,是廟宇燒金焚香的味道,台南是很多開基廟所在地;再來就是很多複雜的食物味道;然後是語言的味道,安平腔的台語很不一樣,因為當地先人多從金門、廈門過來的,參雜些許當地口音。」

最終,謝銘祐從舊城門與安平南吼(安平特有的海浪聲)感受到某些東西,他聞到一種慢。老城市都慢,但台南的慢之所以特別,在於時間感。台灣有很多「第一」都在台南,因為它發展最早,例如第一個商業協會、官府第一個制定稅制的區域,都在府城,「這裡是生意人的發源地,做生意的人怎麼能慢呢!所以說台南的慢,是一種周到。」

周到即lé-sòo(禮數)——人跟人之間有很多「我必須先幫你想到」的事。所以湯頭得用甘蔗頭配大骨熬四個鐘頭、肉燥一定得切丁帶皮滷到黏稠,「為什麼台南口味甜?因為產甘蔗,糖在古早是很昂貴的東西,但是台南人就是要讓人嘗到這股甘味,這就是款待的lé-sòo。」

2005年,謝銘祐與一群台南在地創作者組成「麵包車」樂團,前往全台各地安養院義演,唱歌給長輩聽,同時進行台灣民謠的改編、創作與研究。正在籌備台南400年音樂史特展的謝銘祐補充道,台灣民間音樂的融合,也是從台南開始:西拉雅族的遷曲,與漢人的戲曲、南北管,結合成台南調,台南調往南變成恆春調、往東變成台東調⋯⋯這僅是南方音樂的部分遷移路線。

「我是回家這二十多年,才慢慢爬梳這些音樂史。傳統民間音樂其實證明了台灣所有事情——尤其是文化,就是一直融合,你很難用單一人事物去代表台灣,這在台南獲得印證。」

沒有什麼不能變,人情不變就好

在把音樂當飯吃以前,謝銘祐是劇場文青,參與的學生劇團得過最佳編劇與最佳導演個人獎。他喜歡寫故事,寫人的事,自首張專輯起,他的每張作品都在台南完成,謝銘祐會像拍電影般,先建構唱片的劇本與主題,曲目順序也自有一套美學。他創作得很慢,慢得像台南。

回鄉第十年,他後知後覺,怎麼這幾年寫的歌都在講台南?彼時他經常在一間烏魚子店舖與友人捏陶、飲酒,只是不經意聽到陶藝家開玩笑:「幹,都沒有人幫我們這些捏陶的寫歌。」謝銘祐隨即就為陶藝家寫了首〈土〉,後來,也為那間「丸奇號烏魚子」寫出〈丸奇活動中心〉。這些歌都收錄在《台南》,他說,這張專輯的12首歌,全是自己慢慢長出來的,就如同這座城經由時間熬煮出的文化與人情味。

他堅信創作要以自己生活為標的,無論寫自己的歌或是與他人合作。他幫陳竹昇做專輯,先教這位影帝寫歌、寫自己;為林美秀打造一張「聽了會想跳舞」的唱片,曲風融合恰恰、倫巴、迪斯可和EDM,呼應她專業舞者的出身背景;樂團拍謝少年寫台語歌,除了找專業老師修正發音,亦特別邀請謝銘祐擔任顧問,判讀歌詞使用是否合乎現實語意和語境。每個人都藉由謝銘祐的解惑,發掘更進一步的自我。

謝銘祐認為人生和創作並不存在什麼「莫忘初衷」,因為生命跟世界一直在變,每個人應該在變化中與自己相處、摸索並前進。

所以他有個觀點:千萬不要因為台南是座老城,就認為它什麼都不能變。前面才說府城生意人多,謝銘祐分析道,這座城習慣把生意凌駕於許多事之上,所以騎樓常被做生意的佔滿,「台南非常適合行走,我寫出〈行〉就是鼓勵大家用走路認識台南,小巷內很舒服,但是大馬路卻對行人不友善,這或許是我對台南又愛又恨的部分吧。」

西元1823年,一場地震與颱風讓曾文溪溪水暴漲,土石流淤積在台江內海生成陸地,如此巨大的變動都經歷過,台南還有什麼不能變?

只要人情不變,台南就可以變得更好。

今年是台南建城400年,市府特別委託他撰寫主題曲,他與同鄉饒舌歌手大支合作〈慢慢變臺南〉,新曲融入彼此描繪家鄉的經典曲目。接下來謝銘祐正著手生涯第八張專輯,以《偏南》命名,這次不只講台南的故事,更包含整個南台灣,他希望捕捉台語老歌深日本影響的脈絡,特地遠赴日本錄製弦樂,還原昭和大正風情,也融入南亞、南歐的音樂元素,講地球上所有的偏南。

「提到偏南,台灣本身就是座偏南島嶼。南方來的人,都有一種氣質。」這個氣質,很台南,也很台灣。

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》024 「台南再發現:藝術、酒吧,偶爾還有爵士樂」,更多關於台南新文化的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。