《奧本海默傳》作者凱•伯德:歷史不能沒有注釋

在凱.伯德的筆下,閃耀著奧本海默天才的光輝,是一個時代的光華,也是不斷接近歷史真相的努力。

2023年底,凱.伯德在上海接受媒體採訪的時候,和某位要他擺拍的攝影師開玩笑說,可以用一根煙當道具,模仿奧本海默在《生活雜誌》封面上的姿勢。當晚,凱和劉香成——兩位都曾榮獲普立茲獎的創作者——在ziwu誌屋書店對談時,這張著名的照片再次被提及。凱認為這張疑似擺拍的照片捕捉到了奧本海默的靈魂,劉香成則強調好的攝影師必須多看書,看優秀的作家如何描述一個人物。有趣的是,攝影師要捕捉的是轉瞬即逝、以「三十分之一秒」發生在當下的歷史時刻,傳記作家卻要從過往的時刻裡鉤沉虛實,從「五萬頁資料」裡重新構建歷史,但他們懷抱著同樣的志向:讓歷史教育未來。

在凱的筆下,暢達的文字閃耀著奧本海默天才的光輝,映照了一個時代的光華,也是不斷接近歷史真相的努力。

2023年,全世界都在關注ChatGPT的最新進展,有一天,伯德夫人心血來潮,讓ChatGPT寫一段凱.伯德的傳記。AI很快生成了一個段落,提到凱.伯德是「在史丹佛大學任教的美國傳記作家」,當事人一眼就能看出錯誤:他只是去史丹佛大學使用檔案庫做了一些研究工作,並未任教。「我們需要注釋,需要看到原始材料。」他是這樣指教AI新手的。事實上,當他第一次看到中文版《奧本海默傳》時,首先追問的就是注釋章節去哪兒了?原來,中文讀者可以用行動條碼進入兩百多頁的注釋章節,在全世界譯本中當屬首創。

讓我們試著比AI概括得更好、更正確——凱.伯德是一位不懈鑽研影響美國權力運作體系的各種關鍵人物、特別擅長也特別在意注釋的傳記寫作專家,甚至從童年開始,他就宿命般地進入一個畢生寫作計畫,讓自己和讀者都成為歷史的見證人和思想家。他有兩個寫作習慣:一是在每天入睡前思考第二天要寫什麼逸聞、用什麼引言,次日醒來就立刻下筆;二是減緩速度,保持自己的節奏,每天只寫350字——「幾年後,你就會得到一本書了」——所以,他可能是寫得最慢的著名作家之一。

凱‧伯德(Kai Bird),《奧本海默傳》作者、普利茲獎得主。

凱‧伯德(Kai Bird),《奧本海默傳》作者、普利茲獎得主。

史上最成功的「傳記影視化」典範

因為傳記而擁有跨時代的新生命、甚而更為人所知的傳主並不多,《奧本海默傳》無疑是典範。諾蘭(Christopher Nolan)以此為藍本、獨立撰寫劇本並執導的同名電影成為史上攬金第一名的人物傳記影片,截至目前的全球票房已超過9.5億美金。影片熱映帶動了原著銷售,甚至對奧本海默來說意義非凡的《薄伽梵歌》也火出了圈。

凱.伯德不僅有天生的好奇和豁達、新聞從業者的扎實功底,還有一套獨特的傳記方法論。這顯然是馬丁‧舍溫在搜集了20年素材後找他合作的原因。他們在80年代初就是朋友了,凱在《國家》雜誌做編輯時,馬丁還是他的作者之一。凱回憶說,「1980年,我簽了第一份出版合約,就是華爾街律師約翰‧J‧麥克羅伊的傳記;馬丁也在那一年和克諾普夫出版社簽了一份合約,他要寫奧本海默。之後是20年裡,他埋頭研究,把紐約出版商留在噩夢裡;我寫完了兩本傳記,都出版了。2000年,他來找我,說他希望我加入他的這本書,因為他被困住了,卡在海量素材裡出不來,仍然癡迷於尋找更多關於奧本海默的資訊,但他意識到需要有人拉他一把,陪伴他,激勵他真的下筆。我第一個反應是說不。我對他說:因為我太喜歡你了,馬丁,因為我知道共同寫作是很難的。我有點警惕,因為我知道他對奧本海默的故事太投入了。但他很執著,不斷地、耐心地跟我解釋,說服我,因為奧本海默的故事『非常重要』。馬丁這人很有趣,講話很機智,有一天他對我說:如果你不和我一起寫,我的墓碑上就會這樣寫銘文:『這個故事隨他而去,太悲傷了』。我就這樣被說服了。實際上,在我寫完的那兩本傳記裡,麥克羅伊和邦迪都和奧本海默有交往,素材上本來就有一點重疊,是我熟悉的內容。我和馬丁合作了五年,每個章節都會來來回回反復讓對方重寫,最終成就了一次非常棒的合作。」

讓他們著迷的是奧本海默人生中的太多謎團:他有沒有加入共產黨?他的愛情和婚姻中的未解之謎?原子彈爆炸後他的身心變化?「有一次,馬丁提醒我:如果這只是一個關於原子彈、關於洛斯阿拉莫斯的故事,那我們兩人絕不會花這麼多年來寫這本書。真正有趣的是:奧本海默的一生經歷了一場悲劇,究竟是為什麼?」

他們想完整地描繪奧本海默:童年優渥,青年時期遭遇過心理危機,成為量子物理學家,領導科學家團隊造出了原子彈,經歷了50年代美國麥卡錫主義和政治迫害。但任何一本傳記都面臨取捨的難題:他們不可能也不該把所有素材放進書裡。馬丁還在糾結要不要做更多的調查研究,凱已看清了真正的挑戰在於「將所有檔案和採訪編織成一種敘述,讀起來像小說的那種東西」。每一章都該以一個豐富多彩且有趣的故事開始,結尾時該有些戲劇性事件,促使讀者繼續閱讀下一章。

「這是一個很長、很複雜的故事,從世紀之交開始,到二戰和大規模殺傷性武器發展。這也是一個神祕的故事,很多問題沒有答案。作為傳記作者,我們提供我們的意見,因為傳記是非常主觀的創作——你永遠無法瞭解另一個人生活的全部故事。所以,這本書是我和馬丁對奧本海默的看法,是我們認為有趣而且重要的故事——但有很多注釋,我們要很謹慎地讓讀者相信:有大量文檔和理由來證明我們所寫的一切,每次引用,讀者都能找到出處。」

他們想無限接近奧本海默,以他的方式看待當時的世界;他們也想鮮明表態,作為傳記作者,尤其不該假裝自己沒有主觀意見。「任何讀過我傳記的讀者都能看出來我的偏見在哪裡,我對什麼感興趣,什麼不感興趣。就奧本海默而言,我寫了一些他作為量子物理學家的工作,但不多,因為我對這部分並不太感興趣,我和馬丁都不是物理學家。當然我們會傳達足夠多的資訊,以一種寬泛而簡潔的寫法,讓讀者能夠理解他在量子物理學上的基本情況。還有別的奧本海默傳記,講述的故事和我們的略有不同,更多關注他在科學上的作為。每個傳記作者都有自己的關注點。我更感興趣的是他的個人經歷、他的童年、他的成長、他的政治歷程、他改變自己的能力,包括他與凱蒂的婚姻。對我來說,那就像一部基於真實人物的小說,具體講述了一個改變世界的天才如何被捲入政治,他想要發揮自己巨大的影響力去影響權力機構,卻最終在權力鬥爭中被碾壓。因此,我很高興諾蘭的電影付出了巨大的努力來講述這個部分,因為我認為這真的很重要。」

電影完成後,馬丁已去世,凱總會去想:「如果馬丁看到這一幕會怎麼想?說來有點悲傷,但我認為他會很喜歡這部電影,這是他想要的。馬丁知道,奧本海默有句名言『二戰期間的物理學界沒有任何大發現』。他知道德國人可能搶先,所以要抓緊時間造出原子彈,他有動力,這是可以理解的,但如果你讀過這本書就會發現,使用原子彈的決策並非出於必要,我和馬丁得出的結論是:日本已將近投降,他們只想確保日本天皇制度能夠繼續存在、裕仁天皇不會像其他人一樣被作為戰犯接受審判並被絞死。白宮和華盛頓國務院就如何結束戰爭進行過辯論。我們用越來越多的證據表明:用原子彈轟炸廣島和長崎本不必發生。所以,原子彈發明之後,唯一的問題是如何控制它,如何使用這項技術。」看完劇本後,凱特別向諾蘭提到:奧本海默確實在廣島核事故發生三個月後的一次演講中用了這種說法,因為廣島爆炸後,他曾於九月返回華盛頓,在陸軍部聽取了軍情報告,得知戰爭實際上已基本結束。諾蘭接納了這個意見,並在電影中添加了奧本海默對愛德華‧泰勒說的一句台詞:我剛剛瞭解到,我們將這些武器用於基本上已經被擊敗的敵人。「我認為諾蘭加這句台詞是很有善意的,因為從心理學上理解奧本海默的動機、以及他對原子彈的看法是非常重要的。這倒不是說這部電影或這本書必然要爭論某種意識形態問題,我們希望讓所有證據公布於眾,讓讀者和觀眾看完後提出問題,並願意就歷史上實際發生的事情進行討論。」

馬丁是在諾蘭開拍前兩周去世的,在他身後留下的採訪已向公眾開放。那二十多年裡,馬丁採訪了一百五十多人,搜集了來自世界各地的五萬頁檔案檔。第一批精選的錄音涵蓋了將近半數的採訪對象,每次採訪都包含錄音和文字記錄,所談及的內容涵蓋了奧本海默一生中的大部分時光,其中一些人回憶1954年原子能委員會安全聽證剝奪奧本海默的安全許可對他本人和他家人產生了怎樣的影響。這個名叫「曼哈頓計畫之聲」的線上資料庫是原子遺產基金會和洛斯阿拉莫斯歷史學會的聯合專案,旨在為曼哈頓計畫退伍軍人及其家人的口述歷史收藏創建公共檔案。

半個多世紀過去了,凱和馬丁做出的不懈努力讓奧本海默的成就和教訓依然在世界發酵,在諾蘭的助力下,甚或更深刻地影響未來。

傳記作家的傳記

凱.伯德的名字,實際上源於中國,確切地說是閩南語發音。伯德的祖父母是蒙大拿州的自耕農,祖父在大蕭條之前移民到美國當工人,為了度過經濟危機,從事各種工作來養家糊口。凱的父親(Eugene Bird)在二戰時服役於海軍,戰後獲得了奧勒岡大學新聞學學士學位和歷史學碩士學位。就是在奧勒岡大學,父親認識了一位中國同學:許芥昱(Kai-Yu Hsu),他們在攻讀歷史時成了好朋友,1951年,父親就用了「Kai」之音為兒子命名。「最有趣也最宿命的是——許先生後來成為歷史和中國文學教授,寫過一本關於周恩來的傳記。而我繼承了他的名字,也成了個傳記作家!」

父親成為美國外交部官員後,1956年首次擔任海外職務,駐耶路撒冷約旦控制區的副領事。凱隨全家在耶路撒冷、貝魯特、達蘭、開羅和孟買度過了童年。他清楚地記得當年每天都要經過曼德爾鮑姆門,東西兩區間唯一的檢查站,當時的東西耶路撒冷分屬於約旦和以色列,只有外交官能穿越兩邊,年紀尚幼的凱也隨之見識了兩種文化面貌,觀察到了中東猶太人和阿拉伯人曾有過的相對和平的相處方式,並稱之為「多元文化馬賽克」。但很快戰爭就打響了,父親不得不留在耶路撒冷工作,家人疏散到貝魯特。經歷了巴以衝突後,父親在70年代初赴印度擔任經濟官員,凱的高中時代是在印度南部泰米爾納德邦度過的。後來,父親又返回中東,在沙烏地阿拉伯擔任政治和經濟顧問,在1973年阿拉伯石油禁運期間幫助管理外交關係,凱也見證了納賽爾作為阿拉伯民族主義領袖統治埃及的時期。

比起別的美國人,凱早早領略到了多種文化、宗教、語言的異同,明白用單一的世界觀是無力解釋這個世界的。但比起別的美國人,他對美國的瞭解反而很少,困惑也更多。回國後,他覺得自己依然像個外國人。當時正值越戰,看到那麼多年輕的美國人在戰爭中喪生,凱特別震驚。他一直不明白像麥克喬治.邦迪(McGeorge Bundy)這樣自稱自由派的知識份子精英為什麼讓美國陷入這場看似毫無意義的戰爭?這個問題在凱的腦海裡扎下根,在他1975年獲得西北大學新聞學博士學位、繼而從事新聞記者後持續發酵,並在充分的研究、採訪和梳理後成為他第二部著作《真理的顏色:麥克喬治‧邦迪和威廉‧邦迪》(1998)的內容,並最終和更宏大、更深邃的主題鉚接在一起——他想知道美國的權力是如何運作的?

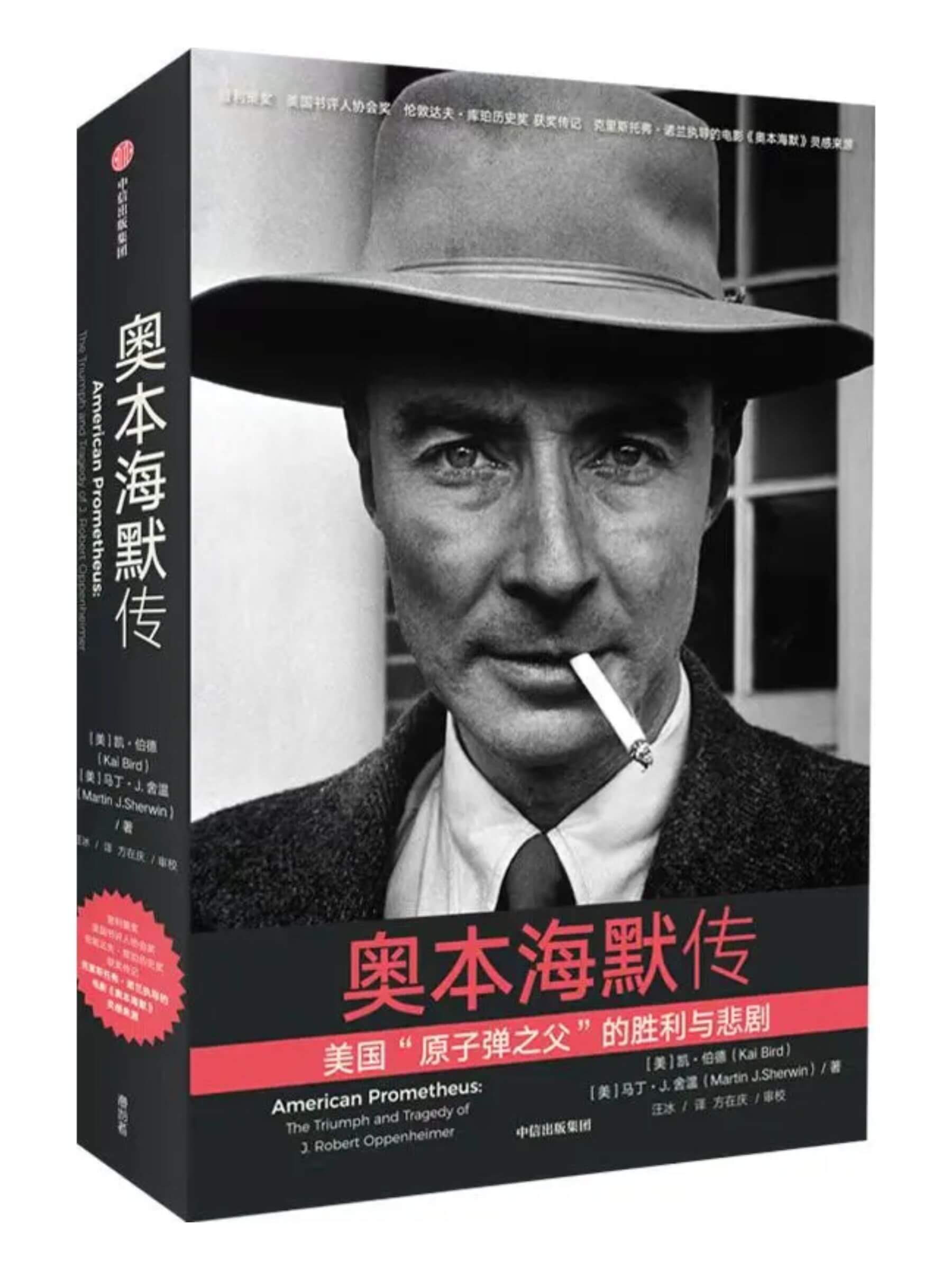

圖片經由中信出版授權,圖為《奧本海默傳》封面圖。

圖片經由中信出版授權,圖為《奧本海默傳》封面圖。

為此,他慎重選擇的傳主大都是能左右政策、對美國歷史和現實起到巨大作用的關鍵人物,哪怕是隱藏在幕後的——或者說,尤其是那些隱藏在幕後的精英。除了邦迪,他還寫了《約翰‧J‧麥克洛伊和美國建制的形成》(1992)、與勞倫斯‧利夫舒爾茨 (Lawrence Lifschultz) 共同編輯出版了《廣島的陰影:關於否認歷史和史密森尼爭議的著作》(1998)、再與馬丁‧舍溫(Martin J. Sherwin)共同寫作《奧本海默傳》(2005)並獲得次年的普利茲獎……他最近出版的傳記是寫卡特總統的,讓人不禁想到他的父親在結束外交生涯後曾在奧勒岡州幫助民主黨人吉米.卡特(Jimmy Carter))1976年成功競選總統。

凱從20歲開始當記者,做了十多年的雜誌撰稿人,因為喜歡採訪別人,然後才偶然進入了傳記領域。回到1980年,他想寫本書,因為1979年伊朗發生伊斯蘭革命,由於天然氣管道很長,石油短缺,他萌生了書寫大型石油公司及其對美國外交政策影響的念頭,就在搜集素材的時候,他偶然注意到約翰‧麥克羅伊的名字,再查,發現他有一份漫長而複雜、可以追溯到50年前的簡歷,他意識到這位大律師和美國建制間的密切關係,當機立斷,決定寫一本麥克羅伊的傳記,並最終將其納入二戰、原子彈、奧本海默和中東議題的漫長歷史敘事。「他屬於30年代到70年代極有影響力、參與決定美國外交政策、擔任歷屆總統顧問的男性精英群體,總在幕後影響著國家的各方各面,公眾卻不太熟悉他。但他完成了許多令人難以置信的工作,比如1968年用三個星期訪問了中東六個國家,私下會見當時的沙特國王,請求他盡可能參與解決阿以衝突,確實讓費瑟最終提出了一個有可能實現和平但很複雜的方案。十天後,麥克羅伊帶著這個方案又見了海珊國王、黎巴嫩總統和埃及的納薩爾。但當他回到美國向國防部長和國務卿做了彙報之後,得到的回答卻是:正值總統選舉年,美國不可能發起和平倡議,這令麥克羅伊非常失望。」某種角度看,凱.伯德從第一本書就奠定了終其一生的傳記寫作特點:關注美國權力運作體系中的關鍵人物,書寫精英的複雜性,提供正史之外的確鑿史實,鼓勵讀者用多重視角看待世界歷史。

凱不喜歡看小說,也堅信自己「永遠寫不出小說,因為小說沒有注釋」,小說需要的是想像力,傳記要寫的是事實,「或至少接近事實。看小說的時候我常會困惑——他們是從哪裡得到這些事實的?」但是,他把傳記當作小說去構思結構,去潤色風格,發展出一種基於史實、又提出耐人尋味的新觀點的風格,讓傳主的複雜人性得以全方面展示。這樣的寫作也會改變作者本人對某段歷史的看法,甚至改變政治觀點,因為瞭解傳主越多,作者對世界的思考也會越立體。凱提到自己想寫麥克喬治.邦迪的初衷,「我在大學四年級時見過他,那是1972年,他來明尼蘇達州做了一次演講。當時越戰還沒結束,很可怕。我知道邦迪是越戰的主要策劃者,似乎仍在支持這場戰爭並為其辯護。我很好奇:他顯然是個非常聰明的知識分子,當時擔任福特基金會主席,為公益事業捐款。是個自由主義者。我無法理解這樣一個老練的自由派人士怎會成為這場可怕的戰爭的始作俑者和宣導者。在21歲的我看來,他就是一名戰犯。之後很多年,我決定為他寫一本傳記,因為我仍然對他身上的這種矛盾感到好奇。我花了七年寫完了這本書,採訪了他十多次,也看了很多檔案資料。我開始理解他為什麼這麼做,這既能解釋邦迪的為人,也能解釋美國在越戰中的悲慘經歷——恰恰是因為他是自由主義者,他擔心如果他建議甘迺迪總統或詹森總統不要進入越南,就會被政敵指責他們在人權問題上向共產主義示弱。這是50年代麥卡錫主義的殘餘。因此,他提出的解決方案是我們要表現得強硬,好像我們正在盡一切努力將越南人從共產主義手中拯救出來,我們不想捲入一場大戰,結果卻是一點一點地介入並陷入越來越殘酷的戰局。」

在寫了好幾位影響美國歷史的大人物之後,深諳「傳記不是回憶錄」的凱寫了一本自傳體歷史書《穿越曼德爾鮑姆門》,「從某種程度上來說,我的童年正常又快樂,但不同一般之處在於,你可以圍繞我的童年構建中東阿以衝突的複雜歷史:我作為一個小男孩,經歷了1956年、1967年、1973年的戰事和1970年的貝魯特劫機事件。這是我的初衷。而我覺得自己可以寫,因為我母親那些年裡一直在記錄,她每周都會寫信給美國的父母和親朋好友,她列印了這些信,並保留了影本,年年歸檔,可以說是第一手材料。當時我才五歲,但她描述了我對戰爭爆發、從耶路撒冷疏散到貝魯特、與父親分離的種種反應,她提到了我們的鄰居,記下了很多巴勒斯坦人和以色列人的名字,多年後,我能夠用這些信件以個人的方式講述這個故事。」

傳記作家的傳記該怎麼寫?凱給出了一本範例,並得到了一些珍貴的啟示。「回憶錄非常個人化,你的故事很大程度上依賴於記憶,而人的記憶既可靠,又不太可靠。我寫到我們在耶路撒冷的那個章節時,母親還在世,我把草稿發給她看,可她說:不,你弄錯了。我爭辯說:但這段故事完全是根據你的信寫的啊!記憶會變得不一樣,所以,涉及口述史的時候,你必須小心。」這也再次驗證了他一貫的做法是最穩妥的,除了口述、記憶,最好還有信件和日記,查閱政府資料時也該保持警惕,因為那可能存在誤導,或只講述了部分事實。「我的很多書,包括《奧本海默傳》,都參閱了海量政府檔、聯邦調查局檔,你可能認為那都是可靠的來源,但並不是,資料只講述了部分事實。如果有一份會議備忘錄,那就是從參與會議的某個人的角度寫的,同一次會議上的其他人可能會對所討論的內容有完全不同的看法。所以,傳記作者必須想發設法找到盡可能多的資源去講述一段史實。注釋是一種與讀者爭論的方式,傳記作者不代表全知的上帝聲音,而是擁有自己觀點、並努力讓讀者接近事實的一個作家。」

作為一種文學體裁,傳記在美國得到了持久而有力的發展,這似乎得益於資訊公開化的民主訴求。但在凱‧伯德看來,美國的傳記文學發展得還遠遠不夠,「傳記應該得到更廣泛的閱讀,因為它是最難寫的、卻也是最容易接近的一種歷史形式。寫得好的傳記讀來就像小說,講述了某人的故事;寫得好的傳記也會讓你學到更多歷史知識,比你從歷史書中學到的更多,因為歷史書只是對看似無關的一些事件的敘述。然而,傳記最難寫,你必須瞭解很多,才能寫出另一個人的故事。」2017 年,凱.伯德成為紐約市立大學研究生中心萊昂‧利維傳記中心的執行董事和傑出講師,「這是個在美國、在世界別的地方都不存在的獨立機構,其宗旨是為了促進傳記的寫作藝術,為此,我們每年向致力於傳記的作家提供五位數的巨額獎學金,申請者可以是來自世界任何地方的作家。我們這樣做,部分是因為傳記寫作又難、又貴,因為出版商歷來不會給傳記作家預付款,大學也不鼓勵學生寫傳記,為什麼呢?通常會有兩種解釋:一是傳記太流行了,作為一種文學流派不夠學術,也沒有理論基礎,當然,我認為這都是錯誤的看法。二是寫起來太難了,耗費的時間很長,至少需要五、六年——我第一本書用了整整十年,《奧本海默傳》用了25年。出版商和編輯給的最後期限只是一種目標,一種鼓勵,但我從來沒能趕在截稿期前完成,因為總會花費幾個月去瞭解真正的事實。初步調研後一兩年,我才會動筆,但一旦動筆,才會發現自己缺少什麼細節,然後再去調研,壓力一直很大。然而,大學通常都希望碩士生、博士生能在三四年內完成論文。我們正在嘗試讓高等學府認真對待傳記寫作,並認識到它的學術價值。」

〔美〕凱‧伯德(Kai Bird))/〔美〕馬丁‧J‧舍溫(Martin J. Sherwin)《奧本海默傳》中信出版集團。

〔美〕凱‧伯德(Kai Bird))/〔美〕馬丁‧J‧舍溫(Martin J. Sherwin)《奧本海默傳》中信出版集團。

本文轉載自《生活月刊》。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應