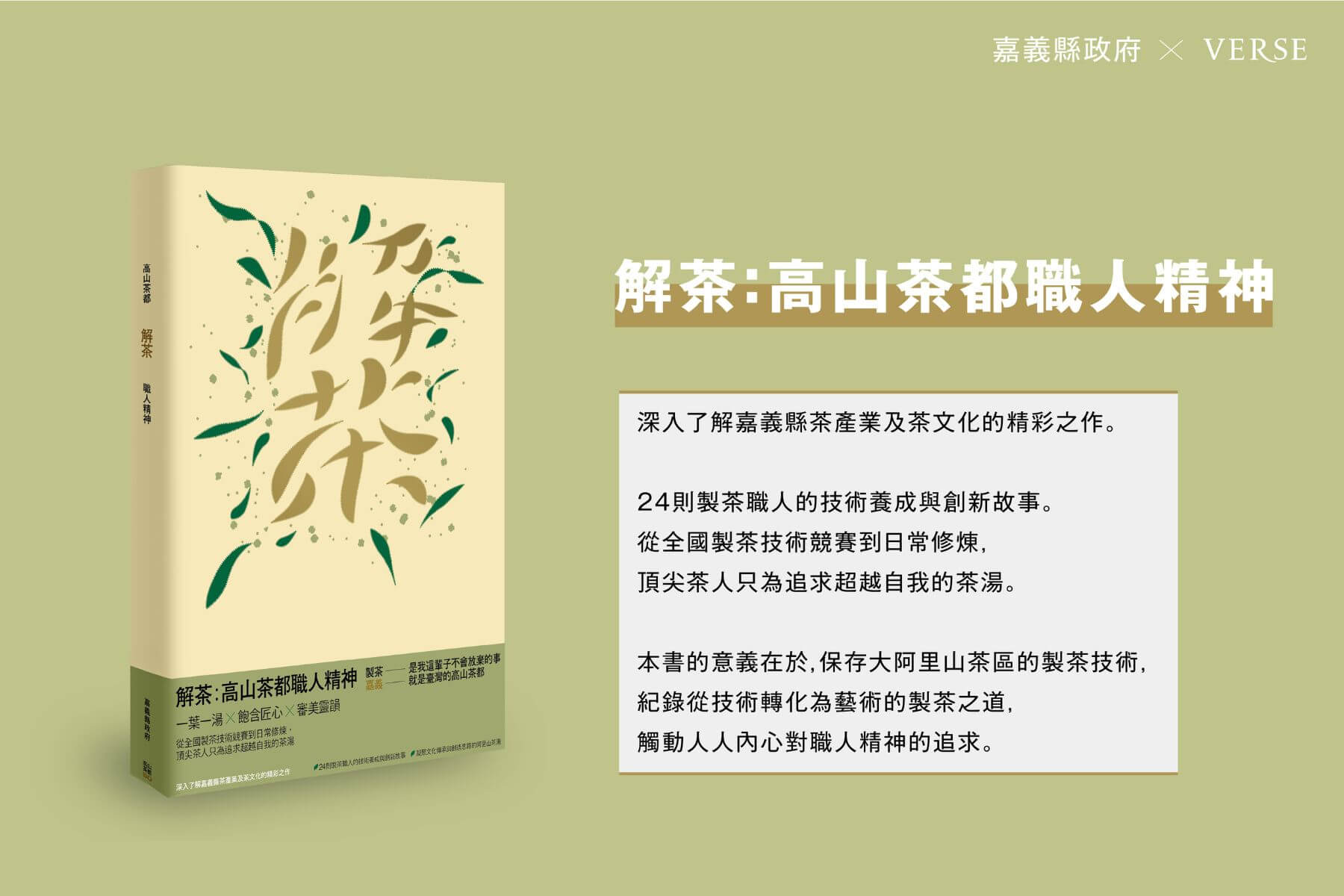

《解茶:高山茶都職人精神》

阿里山茶產業新紀元:從在地茶園到國際茶都的蛻變之路

大阿里山一帶從1970年代開始種茶,為臺茶走向高海拔地區種植的起始。大阿里山茶區位處高山環境,製茶職人從日常實踐中累積技術,更保有靈活的製茶思維,持續進化阿里山高山茶。近來,茶改場預計將總場南遷嘉義並設置梅山高海拔試驗站,嘉義縣政府則成立都市品牌「高山茶都.嘉義」,推動大阿里山茶區成為茶文化的傳播中心。

二百多年前的世界,是遠航、殖民、貿易的時代,西方文明進入古老的東方世界,加速物種與產業的傳播,而源自中國的茶不只貿易到歐洲,更以產業形式向外擴散,臺灣也在潮流下加入茶香世界。

1796至1820年間,茶樹自福建引進臺灣北部開始種植,至1868年,首座茶葉精製場在艋舺(今臺北市萬華區)成立,由受聘來臺的福建製茶師傳授技術。彼時的中國茶因為有洋行的大量採購,成為世界貿易的重要商品,間接帶動臺灣茶區的拓展。在1868年以前,北臺灣茶樹的栽種沿著淡水河與其支流大嵙崁溪、新店溪及基隆河的丘陵地拓展,1855年南投凍頂種植青心烏龍茶種,1875至1908年木柵樟湖發展鐵觀音,至1925年三井株式會社自印度阿薩姆省引進大葉種茶樹,二戰後開始生產綠茶。茶在不同時代下被賦予的風味,展現出臺茶的多元特質。

臺灣在1970年代進入工業發展,臺茶市場由外銷轉為內銷,國內飲茶人口增加,品質追求也越精細,這使得茶區朝向海拔高度競逐。大阿里山因為海拔以及北回歸線通過,在亞熱帶與熱帶氣候交錯之下形成理想的雲霧帶,加上原始森林長期滋養的肥沃土壤,造就了適合茶樹生長的環境。在農業經濟轉型的大力推波下,1970年代嘉義縣梅山鄉龍眼林開始種茶,成為臺茶走向高海拔地區種植的起始。

新茶勢力崛起

行政院農業委員會茶及飲料作物改良場中部分場前分場長郭寬福表示,大阿里山茶區位處高海拔,氣候冷涼、日夜溫差大、早晚多雲霧、平均日照短,因此茶樹生長的葉片厚實柔軟,兒茶素類中苦澀成分的含量較低,茶胺酸、果膠質以及甘味物質的含量較高,經由製茶工藝呈現的茶湯清香、優雅、鮮活,不需刻意後製烘焙修飾,也能品評出茶葉的色香原味,而成為目前臺灣高海拔茶中的主流。

1970年代嘉義縣梅山鄉龍眼林開始種茶,成為臺茶走向高海拔地區種植的起始。

1970年代嘉義縣梅山鄉龍眼林開始種茶,成為臺茶走向高海拔地區種植的起始。

茶區自北向南拓展,製茶技術亦是由北部向南傳承。早年人們多以文山包種為學習對象,而經長年融合又走出各地的風貌,比如說,南投鹿谷茶區在清香型茶類加入團揉手法,發展出「半球形包種茶」,成為後來定義的「烏龍茶」前身。當漫長的茶路走到嘉義,已是多元匯聚的局面,而大阿里山茶區廣納各家不知不覺形塑出彈性靈活的製茶思想。

再者,成熟茶區背負的產量大,早已朝向專業分工發展,但在新興的大阿里山茶區,茶廠規模普遍不大,維持一條龍生產方式,且多數茶農參與製作也比較深,對於品質以及製作流程的掌握度與細膩度忠實反映風味表現上,更是嘉義縣的茶產業發展經濟栽培僅有五十年歷史,卻可以迅速崛起的主要原因。

升格茶文化首都

自第一片示範茶園在嘉義縣梅山鄉龍眼林栽植,產業從梅山逐漸擴展到竹崎、番路及阿里山鄉,早年各區域皆有獨立品牌,如石棹的珠露茶,但在十多年來的整合之下,嘉義茶區統以「大阿里山茶區」稱之,產製茶葉也以「阿里山高山茶」共同行銷,成為臺灣茶區名稱整合成功的重要典範。如今阿里山茶區共有1,800多公頃,為全臺茶園面積排行第二名,儘管遠少於第一名為南投的6,000公頃,但是青農的比例卻是最高,產業的活力與動能亦是最強。

綜合上述條件,嘉義縣政府於2019年「世界搏茶會」喊出「高山茶都.嘉義」口號,確立嘉義縣的城市品牌,提出「品質卓越」、「文化深厚」、「旅遊勝地」、「產業繁榮」四大發展主軸,推動結合種植、製茶、銷售、旅遊,形成完整的茶葉產業鏈,並實現全方位產業升級,使以大阿里山茶區為茶文化的傳播中心。

大阿里山茶區以高山氣候與製茶工藝呈現的茶湯清香、優雅、鮮活。

大阿里山茶區以高山氣候與製茶工藝呈現的茶湯清香、優雅、鮮活。

一直以來,茶改場主要是協助茶農栽植的角色,提供優良育成品種、擔任技術顧問、協助解決生產問題。回應高山茶都的願景,茶改場也積極扮演陪伴、撫育、顧問角色。2022年,茶改場決策於梅山鄉太和村樟樹湖新設「梅山試驗站」,梅山試驗站海拔高度1,618公尺,居於阿里山茶之道的南道與北道中心點,將成為目前茶改場海拔位置最高的試驗站,不只可為當地茶農就近提供立即服務,更是茶及飲料作物最高海拔試驗區,亦是未來研究中高海拔茶產業的核心基地。

接軌國際茶業市場

自農業部農民學院開辦以來,茶改場亦推出茶業訓練課程入門班與初階班、製茶進階班、感官品評班等課程,成為新世代茶農的培養皿。農業部茶及飲料作物改良場南部分場分場長林儒宏表示,課堂上嘉義茶農子弟佔了高比例,他們在回到大阿里山茶區之後,也保持良好的交流,形成「茶農教茶農」的風氣,在學理與實務的交叉應證之下,激盪出大阿里山茶區的創意能量。

茶改場決策於梅山鄉太和村樟樹湖新設「梅山試驗站」,將成為未來研究中高海拔茶產業的核心基地。

茶改場決策於梅山鄉太和村樟樹湖新設「梅山試驗站」,將成為未來研究中高海拔茶產業的核心基地。

比如說,過去大阿里山茶區以青心烏龍以及臺茶12號(金萱)為主要品種來生產部分發酵茶,由於夏季茶菁葉片的茶多酚類物質含量高,適製發酵程度較高之茶類,可以表現茶湯滋味的濃稠感與醇厚度,為了活用夏季茶菁特質,茶改場於2007、2008年在大阿里山茶區推廣小葉種紅茶製作,以傳統紅茶製程輔導本地茶農製作紅茶,克服了茶菁條件及成茶悶、菁、雜、澀等缺點後,成功推出滋味濃郁且帶有強度回甘的小葉種特質紅茶。茶農為了改善條形紅茶不易包裝、庫存空間大等問題,又將條索紅茶在初乾後仿照烏龍茶布球團揉方式,製作成「球形紅茶」使得球形小葉種紅茶成為大阿里山茶區近年來的新產品,吸引不少茶農專攻此領域,甚至使用品質更好的春茶來製作;與此同時,又引進「臺茶18號」(紅玉)、「臺茶20號」(迎香)、「臺茶21號」(紅韻)等到大阿里山茶區試種,藉此豐富本地紅茶茶樹品種,並接軌國際茶業市場。

高山茶都的未來使命

另一方面,茶改場也積極推動製茶技術競賽,按部分發酵茶、小葉種紅茶、大葉種紅茶來分類評核。林儒宏說:「製茶技術競賽的精神考驗製茶師對於技術的掌握,同時必須要能就茶菁與氣候狀況臨場反應,做出最適切的調整,來呈現茶最佳風味。」而這門技術競賽除了鼓勵傳承製茶工藝之外,還有更重要的任務。

極端氣候下,高山茶區也漸受影響,雲霧帶以及結霜線有明顯變動,加上突如其來的旱季以及強降雨情況,對於茶園栽培管理帶來莫大衝擊。他指出,目前中低海拔茶區已出現茶季重疊的情況,在缺工限制之下,往往犧牲低海拔茶區,此現象在不久將來勢必也會出現在中高海拔茶區。在缺工問題日益嚴重的情況下,手採表現已難以維持過去的品質,部分茶區嘗試引進機械採收機,茶改場也積極針對採收樣品研討新的茶園管理與製茶流程,找出機採茶可以維持品質穩定與均勻的方法。與此同時,多場製茶技術競賽開始使用機採茶菁進行評比,並辦理機採茶技術競賽等,意在提前培訓生產者面臨產業轉型的應變能力。

郭寬福認為,從早年營林事業到茶葉與觀光事業,阿里山一直以來是臺灣經濟的重要指標,在目前高海拔地區農業逐漸受限的情況下,現有茶區除注重茶園管理與製茶品質外,更應建立永續經營理念,加強水土保持與維護,才能讓目前高海拔茶的榮景持續維持,也才能使茶農不致於離茶、離農甚或離鄉。他說:「我們應該要透過製茶技術去呈現阿里山茶的優勢,呈現我們自己的特殊的風味,才能與其他產區有所區隔。」

比品質、比特色、比突破,是阿里山「高山茶都」面向未來的使命。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應

回到專題:嘉義 台灣高山茶的起源地