魚夫專欄|從牛肉禁忌到牛排文化:台灣百年飲食演變與西化融合之路

做為西餐/排餐文化形式的重要菜餚,牛排在台灣的發生已超過百年,它不僅代表某種西化過程,也是傳承自日本大正風情時的浪漫念想。

牛排這名詞在台灣最早曾經叫做「牛肉炮」,或以日本譯自英文beefsteak的片假名「ビーフステーキ一」呼之。

曾經有人將台北的「波麗路餐廳」寫成是賣牛排的元祖,這誤會可大了,好像日治時代都沒牛排吃。

1895年,日本人取得台灣後,即有總督府官員佐倉孫三在1903年出版的《臺風雜記》著作裡記載:台灣人認為,牛是幫人耕種的動物,以及祭孔的太牢(祭祀用六牲的最高規格)等因素,所以吃不得。

可是經過了十餘年,1920年,宜蘭望族之後的陳逸松(1907-2000)13歲時到日本「內地」求學,到達的第一晚,便得面對牛肉食物;1917年,南投人,革命家張深切(1904-1965)負笈東瀛,在西餐廳裡不小心吃了牛肉,擔心受怕,不過沒多久,也就「不知不覺學會了不少日人的風俗習慣」,這當然也包括吃牛肉這回事。

1909年在台北新公園(今二二八紀念公園)內出現了一家名為「カフェー.ライオン」(Café Lion)的咖啡廳,這家很「毛斷」(modern,台語摩登之意)的店,除了咖啡,居然可以吃到坊間罕見的牛排、雞尾酒、紅茶和咖哩飯,想來在公園裡開這種餐廳,三教九流應是來者不拒,也就是要讓一般庶民也要能吃得起,進門也得要招待。

牛排是重要的西方飲食文化,日本也是經過痛苦的西化過程,才讓牛肉從藥用、牛鍋到牛排,漸次改變國民飲食習慣,不過治台初期,需要用到牛排去款待貴賓者,當然是總督府的統治階層。

1908年落成的「台灣鐵道飯店」是當時全台最豪華的西式飯店,也是總督府款待外賓的重要場所。為了要製作牛排,在1909年進口美國雷明頓機械公司製造的冷藏設備,用來保存牛肉鮮魚,另一部份則為庫藏紅酒。這些烹調設備與食材,都是當時台灣人前所未見的。

有趣的是,在南部,吃牛肉的風氣也開啟了。1911年台南公館前,聚會者大啖神戶牛壽喜燒,到了1921年,有「台南第一間本島人料理店」之稱的「醉仙閣」開幕,當時台南餐飲界總計三股勢力——台灣料理、日本料理和洋食,也因為西洋料理的帶動下,開始有「牛肉炮」,也就是牛排的餐飲出現了,可以說是百花齊放,各擅勝場了。

台灣人食牛心防的瓦解,大致與日本人的過程相同,最後終究為大多數人所接受。

1908年出生的台灣文壇先輩王詩瑯在他的回憶錄裡提到,剛入社會時,慶祝領到稿費,特別和朋友買捲心白、冬窩菜、冬粉、豬肉、牛肉、紅露酒來煮鋤燒。其實,早在大正時期,許多負笈東瀛的台灣人,也在那個浪漫的時代裡,開始喝咖啡、吃牛排,這些都是時髦生活的代言詞,學成返台後,當然也把那種氛圍帶了回來。

1929年(昭和4年),從台灣中央研究院台灣史研究所發佈的日本時代文化運動先輩黃旺成寫於1月25日的日記裡,出現了一段有趣的文字:「今朝睡得更遲,午前中寫了一短篇原稿,正午出門到柳亭吃カツ丼、ビーフステーキ一」考證起來,那「柳亭」應指「柳屋」,即位於台中市榮町第一市場(今中區東協廣場)的餐飲店,黃旺成到那裡吃了一客炸豬排和一客牛排,可見當時在台中,能吃到牛排已是常態。

日本人在明治維新前也不吃牛的,政府為了改變國民體質,開始鼓勵食牛,大約從1871年(明治4年)起開始引起日本人的興趣,台灣在進入日本統治後,殖民政府透過學校教育和寄宿生活,慢慢改變台灣人的觀念,譬如第三期(1923-1926)的公學校用國語讀本6卷第14課〈市場〉裡就有「一進到裡面就看到肉攤,所以就買了豬肉和牛肉⋯⋯」的敘述,可見市場裡買賣牛肉已是稀鬆平常的事了。

另一方面,也規定學生在「學寮」(宿舍)裡不能外食,三餐只能乖乖的接受校方提供的日式食物,台灣民俗學者施翠峰(1925-2018)就曾在回憶錄裡提到加了牛肉、地瓜的薩摩味噌湯。

然而不管是牛肉壽喜鍋或是牛排,巧婦難為無米之炊,那牛肉從何而來?

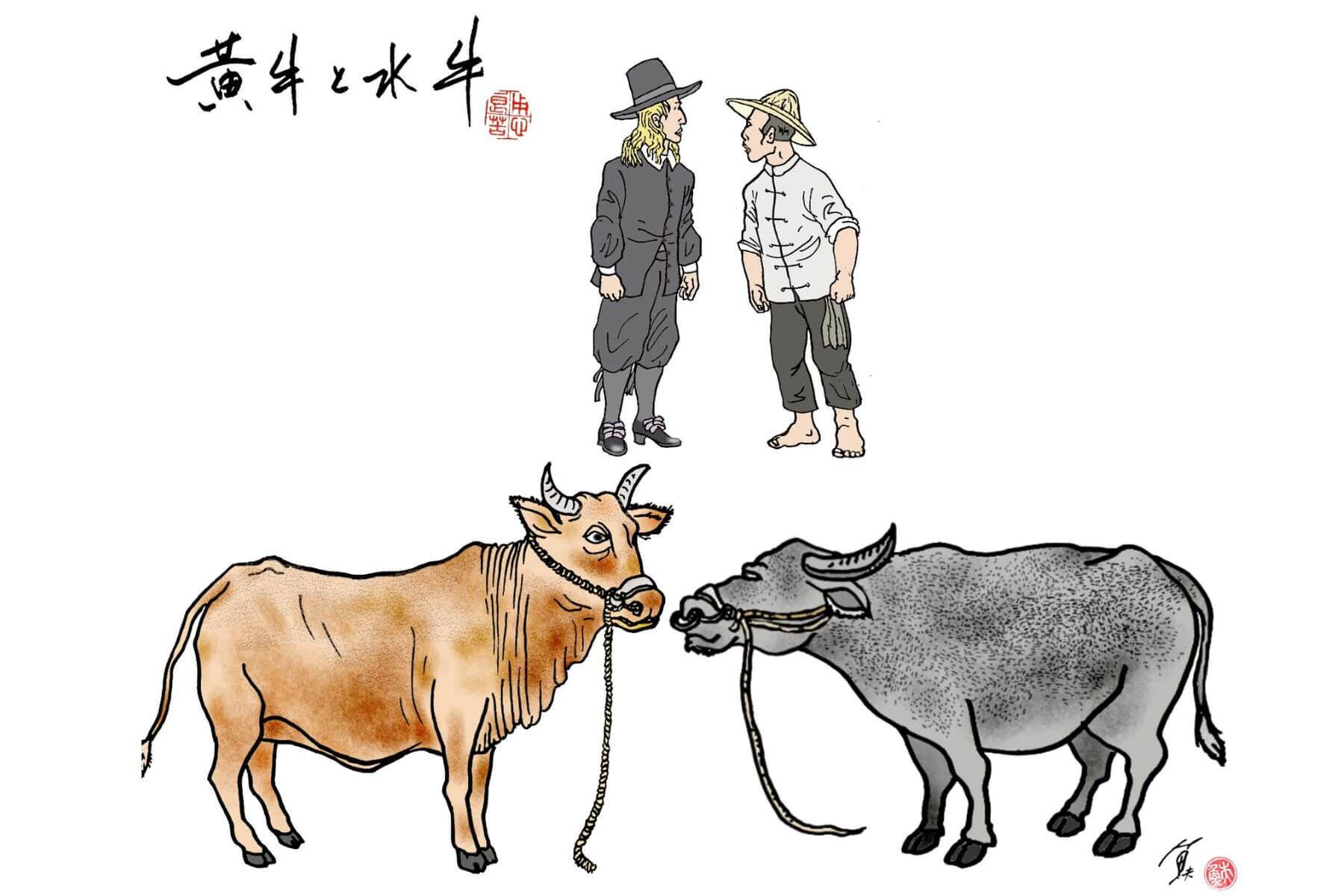

有位呂自揚先生舉1603年陳第著的《東番記》內容為例,裡頭記載當時被稱作「東番」的台灣是無牛;1964年王育德著《苦悶的台灣》,說荷蘭傳教士在1644年至1651年間,從印度買了121頭黃牛,台灣才開始有牛。

後來這位呂自揚先生又說他從《熱蘭遮城日誌》第一手史料,找到台灣牛的最早明確記載:

荷蘭人於1630年3月在廈門附近得到15隻牛;1633年在廈門附近搶了25隻牛;1640年從澎湖運來很多牛,當時台灣已有1200至1300頭牛;1647年有船從中國沿海帶來兩隻水牛。只有1647年特別註明是兩隻水牛,其它未說是黃牛或水牛,應大多為黃牛。所以,台灣最晚1630年就開始有牛,應是黃牛。

這「應是黃牛」究竟有無直接證據,我不是很清楚,不過日本治台後,總督府刻意在台育種,甚至引進印度黃牛和台灣牛配種交配,培養農耕用役牛和食用肉牛。大正九年(1920)後,留日台灣人返台,更是將「內地」所習得的生活文化平行輸入本島,在大都巿裡,吃牛也稀鬆平常了,而且舉凡牛肉的肥育、屠宰、冷凍、配送等食安問題都非常嚴謹,過去的吃牛禁忌早就淡薄許多了,這當然就建立了完整的食物供應鏈,台灣人要吃牛排,可以安心享用了。

戰後台北的牛排又抓起一波熱潮,諸如紅屋、沾美、亞里士、雅室、總督等西餐廳,氣氛佳、美饌一極棒,曾幾何時也變阿公級懷念的滋味了。現代人食牛排越來越講究,而主廚的料理功夫也越來越高強,譬如近年來火紅的戰斧牛排,又名「帶骨眼肉」,是一種帶著骨頭和肋眼肉的手排,其嫩度、彈性、肥瘦比例都屬上乘,一出場巨大無比、霸氣十足,客人鮮有不驚呼連連,大喊牛排萬歲的。

魚夫

本名林奎佑,身兼漫畫家、作家、主持人、教授、政治評論者等多重身分,亦長期研究飲食與文化之間的連結,近來喜歡將台灣飲食食材佐以台文羅馬拼音的方式進行詳細介紹,不僅要知悉怎麼吃,也鼓勵大家怎麼說。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應