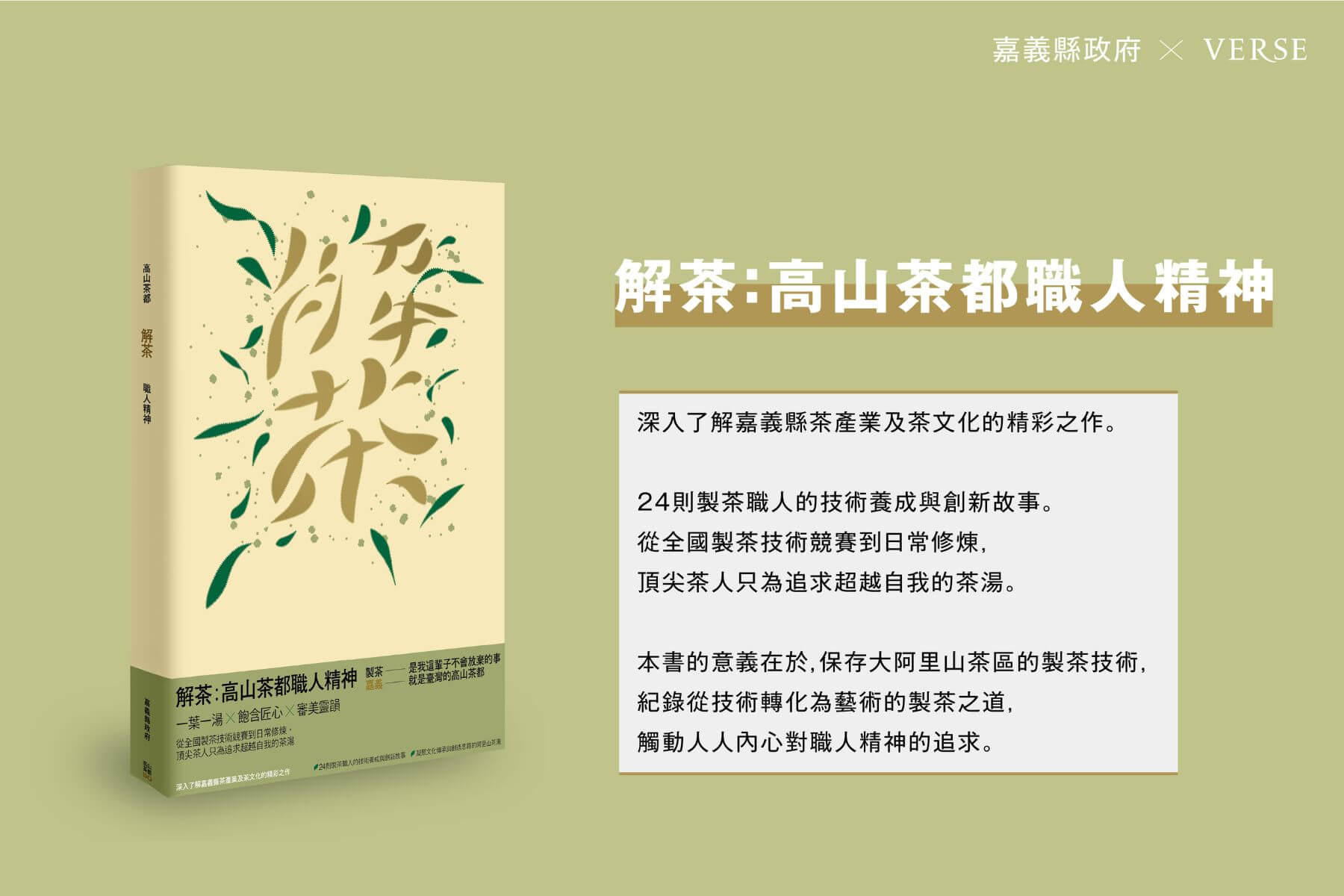

《解茶:高山茶都職人精神》

嘉義頂尖茶人系列4/羅竣瀚:為茶巡山,跨越115公里漫漫茶路的茶人家

在父親耳濡目染下,逐漸體會製茶的趣味,羅竣瀚於大同技術學院的茶文化與事業經營科系畢業,與哥哥一起返鄉,投入父親所創的「椿豐高山茶坊」,於27歲摘下2023年「全國部分發酵茶製茶技術競賽」球形組冠軍,並曾得到2019年春季嘉義縣製茶職業工會青心烏龍組頭等獎。為了茶,他從阿里山奔走至玉山,摸索出自己的茶路,在成功申請並榮獲國際風味評鑑所(International Taste Institute)「風味絕佳獎章」3星之際,也建立起使世界更認識臺灣風味的茶路。

不同的山有不同的工,做茶不是一人蠻幹,而要群體協調,才能產生好結果。

羅竣瀚的老家在竹崎鄉光華村,茶園卻遍布在阿里山鄉的達邦、番路鄉的隙頂與巃頭,更遠達玉山地區。

從阿里山下來,開了一小時車,走國道三號到竹山鹿谷交流道,往山的方向再開車一個半小時,終於抵達玉山國家公園界碑下的高山茶園。這個非比尋常的製茶家族,第一代是半途闖出來的製茶師,第二代兩兄弟是科班出身的少年學徒,他們從阿里山闖到玉山,劈出一條新的茶路。

從一座山頭到另一座山頭,羅家父子三人的茶路漫漫,跨了115公里。

父子三人跟著茶況輪流在阿里山、玉山製茶。

父子三人跟著茶況輪流在阿里山、玉山製茶。

各家塑成的茶家手路

阿里山是晚近的高山茶區,土地有限,發展卻快,後起的茶農多,也有分不到土地的,羅竣瀚家便是如此。

羅竣瀚的父親羅再村是竹崎鄉光華村茄苳仔人,從前是割筍、種稻的農夫,因姐姐嫁到番路鄉隙頂的茶業人家,常去幫忙幫出了興趣,便向姐夫家分一片茶園來種,把筍寮改裝成茶廠。羅竣瀚說,父親在民國74年投入茶葉,在阿里山上算是起步晚,茶園面積小,收成不夠養家,所以小時候印象中的父親很常不在家,總是到外地去當茶工。

羅竣瀚的父親勤走肯拼,在不同山頭遊學,湊出了他那綜合各家的手路。

他從最初在番路鄉金慶茶業工作,學阿里山本地烏龍茶,後來為木柵老茶師張云當茶工,在旁看頭看尾,奠定鐵觀音茶的基礎,又運氣很好遇上「茶王」蘇楠雄,請教解決長年困擾的「水粗」(臺語不順之意)問題,從不明究理到心有所然,他摸索很久,也失敗不少。

羅竣瀚負責後段炒菁工作。

羅竣瀚負責後段炒菁工作。

羅竣瀚常聽父親道起自己年輕時,未打磨的手藝,拙劣到嚇人。「人家是水順,他說他是『睡』順,做的茶葉賣不出去,只好拿去做茶葉枕頭送朋友。」當時父親想不透怎麼別人的茶可以甘甜滑順,而自己的茶喝起來則很「披荊斬棘」。

羅家茶產業在父親踏走各地做茶時也留眼覓地從而建立。現今,羅家人在隙頂有海拔上千公尺的金萱茶園,在達邦則在竹林包圍的獨立地塊種烏龍茶。眺看半山腰的達邦茶園,此地不同於梨山是石皮地,而是黃土的「土肉地」,土多石少帶黏性,不似梨山烏龍走清香路線,濃厚含情是阿里山烏龍茶的特色。

五年前,他與哥哥又協助父親接手巃頭老茶園,海拔1,400公尺山間平地很理想,受光均勻又水氣豐沛,規劃專種鐵觀音,更晚近則又挺進南投信義鄉玉山茶區,「父親偶然得知茶園主人要退休,於是連同茶廠一起承租下來,這是我們青心烏龍的主產區。」

羅家在高海拔的茶園總共面積有3甲,但因為茶區多塊且分散,三人小隊必須跟著茶況移師駐紮,在兩座山頭輪流採茶、製茶,把茶農生活過得像個巡山員,也是大阿里山上少見。

在製茶競賽上激勵自我

羅竣瀚與哥哥羅權珩從小看父親種茶長大,見證父親為了茶奔走的苦日,卻也從索然的勞務裡逐漸體會到製茶的趣味。耳濡目染的他長大也跟著哥哥的腳步,考入大同技術學院的茶文化與事業經營科系。在學習製茶的路上,父親給了他身教與實務,學校給了他理論基礎,而哥哥則是他最親近的砥礪對象。

為了應付日夜顛倒的製茶工作,三人分工各有專責,最有經驗的羅再村掌管茶園管理與監督採茶,而羅權珩負責前段萎凋,羅竣瀚負責後段炒菁,三人形成牢固的「鐵三角」,克服了產區分散與時間差的問題。

羅竣瀚年紀輕輕便負責炒菁,技術與溝通皆是眉角。

炒菁是製茶之中相對較難的技術,但兩座山頭的茶園特質不同,工班的手路又相異,炒得夠或不夠不是個人經驗說了算,溝通反而更為重要。羅竣瀚年紀輕輕被放上大位,也曾領教布球師傅的棄嫌,還好父親對他的訓練是「一條龍」, 不在其位也知其事,使他可以跟上老前輩的思緒,從做中學。

夜半裡正處殺菁階段的茶葉。

夜半裡正處殺菁階段的茶葉。

羅竣瀚說父親不墨守成規,他教育自己與哥哥的方式,是鼓勵他們「越級打怪」。從兩兄弟投入製茶的第一天,他便指派兩人都必須參賽的任務。羅竣瀚形容,製茶技藝競賽很像是父親給他們的檢定考,通過比賽一方面可以知道自己的弱項,一方面也旋緊心態上的發條,避免鬆懈怠慢。

承繼父親看茶做茶的學問

羅家人的製茶心法重在表現「品種特色」與「當地味道」。俗名「椪風茶」的東方美人茶,是採青心烏龍的著涎毫尖,融合蜜香烏龍與東方美人茶的工藝,最後淺淺一層焙火,引出前段薄荷涼感、中段龍眼蜜香、後段芭樂味的滋味三變,成為椿豐茶行的專利茶品「烏美人」。

羅竣瀚延續自父輩的製茶心法,著重表現品種與風土特色。

羅竣瀚延續自父輩的製茶心法,著重表現品種與風土特色。

研究最為深刻的鐵觀音,維持傳統手工熱團揉,採用重發酵、重焙火,烘焙程度比「凍頂火」還要深,水甜、滑順、醇和、有水蜜桃的果香,韻味強且長,藏茶三年便轉出梅子香。此外,椿豐茶行也出品小葉種紅茶、白茶、GABA茶(註)。椿豐的GABA茶不用臺茶12號(金萱),而是用鐵觀音去做,鐵觀音的葉片厚實,表現出的層次飽滿,可以持續到三到四泡,入喉有似龍眼乾的乾果香氣,很是迷人。

羅竣瀚承繼父親的製茶心法深知做茶像是老師對學生因材施教,看茶菁做茶的判斷力很重要。

打開茶廠大門,不久前才結束的夏茶,在空氣裡留下淡淡的氣味,此時父子三人上山,是為了修整茶園,為冬茶提前做準備。近年氣候變遷,對於製茶的衝擊不小,更加考驗製茶師的穩定度。羅竣瀚謹記父親常說:「不分早菜、暗菜(又稱尾仔菜),都要可以做出好茶才行!」環境與品種是既定的,技術與思維卻是靈活的,原葉條件佔成敗的百分之六十,掌握好製茶的工藝便能補上百分之二十。

羅竣瀚謹記父親常說:「不分早菜、暗菜(又稱尾仔菜),都要可以做出好茶才行!」

羅竣瀚謹記父親常說:「不分早菜、暗菜(又稱尾仔菜),都要可以做出好茶才行!」

從茶工起家到掙得第一塊茶園,羅家父子深知茶之不易,父子三人同心經營創下許多成績,而兩兄弟一方面在山頭練功,一方面也勤跑會展、拓展新客群,不負眾望,接下子承父業的擔子。

羅家在玉山的青心烏龍。

羅家在玉山的青心烏龍。

註——GABA茶是厭氧發酵茶,萎凋後在無氧狀態下發酵的茶葉,保留「加碼胺基丁酸」、簡稱GABA的成份。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應

回到專題:嘉義 台灣高山茶的起源地