我們要回家了——當巴奈重返布農族傳統領域「內本鹿」

第一次進到內本鹿山上時,那布震撼,困惑。上一代人口中的「豐沃之地」,如天堂般的老家,多數地方都已荒蕪了一甲子,年復一年暴風暴雨摧殘,倒的倒,塌的塌,路都找不到了。到處都是灌木叢和野生蕨類,突然有動物衝出來,讓人嚇一跳。除非走到崩塌地,不然什麼都看不到。在林道上偶爾可以看到天空。過了林道,看不到天,看不到遠方。走著走著,忽然發現雲層就在腳下。

2002年12月9日,台東延平鄉小孩都很興奮的跑來跑去——一架中興航空的螺旋槳直升機從天而降,停在桃源國中的操場!

大人不覺得好玩。這是嚴肅的大事。族人二十四小時輪番守在直升機旁。準備登上這架直升機的人前一晚就集中住進布農部落休閒園區,以溫泉淨身,為隔天的啟航祭告。

1941年的「內本鹿事件」時,日本人從陸地和空中逼迫住在山上的布農族人下山。只要聽到直升機螺旋槳的聲音,族人就知道日本人又要來打他們,要趕他們下山。這回,直升機又要上山,族人覺得出發前一定要先和祖先「打聲招呼」。

布農族的耆老古松山(Nas Tama Bisazu)帶著族人向祖先莊嚴祭告:「你們看到直升機不要怕,那不是日本人,是我們,是我們回內本鹿去看你們。」

那布他們把族人坐著直升機重返內本鹿山上的2002年,叫作「內本鹿元年」。計畫名稱是「Na Kulumah我們要回家了——布農族耆老重返內本鹿:直升機世紀首航」。

我在音樂中找到自己的翅膀。那布是在他尋找在內本鹿山上的老家,以及重建家屋的過程裡找到自己靈魂的歸屬。這趟路,他走了23年。只要講起「內本鹿」,那布的眼睛就會發亮,有講不完的故事。

那布的媽媽下山時大概才十四歲。她記得那天是1941年3月9日,他們被日本人押著走,只能隨手抓住鍋碗瓢盆,邊走邊哭,許多工具、糧食與獵槍都還留在家裡,準備要採收的小米田也都被燒光了。她說那布的外公下山後,懷念家屋,經常遠望山頭,看著來時路,拍著自己的後腦說著:「好可惜呀,美麗的田園。」

媽媽是屬於內本鹿的「霍松安家族」,居住在內本鹿的Taki Vahlas區域。她的布農名是Langus,下山後被戶政事務所取名「胡春蘭」。認同母系,取了布農族名的那布,和表哥胡忠義(Nas Biung)都是霍松安家族的後裔。他們幾個人上山探勘很多次。

上山的路,除了部分林道,大多是崩塌的大石和崖道,路況艱困,單程大約70公里,體力好的單程就要走五至六天。每個人要揹至少40公斤以上的大背包。

表哥是能力極強的人,曾在城市的建築業待過,做過百萬工程的監工。在山林裡,他身手敏捷,又自幼習獵,很自然就成為領袖。那布知道自己體弱膽小,就緊跟著表哥:「表哥就像我的拐杖。」那布向我形容他自己那時就像個「很有心機的好人」。沒有本事,他就是賴著表哥。

探勘時期,第一次進到內本鹿山上時,那布震撼,困惑。上一代人口中的「豐沃之地」,如天堂般的老家,多數地方都已荒蕪了一甲子,年復一年暴風暴雨摧殘,倒的倒,塌的塌,路都找不到了。到處都是灌木叢,野生蕨類,突然有動物衝出來,讓人嚇一跳。除非走到崩塌地,不然什麼都看不到。在林道上偶爾可以看到天空。過了林道,看不到天,看不到遠方。走著走著,忽然發現雲層就在腳下。

耆老們發現「記憶中老家的空間全變了」,心中充滿強烈的失落感。

和他們一起實地探勘的耆老邱銀山(Nas Tama Kintalu),以當年他們家族獵場旁超過百年牛樟樹為目標一路尋找,希望能找到過去聚落的標的物。但那百年大樹早已被非法盜採的山老鼠分屍砍伐,消失了。

邱銀山怎麼也想不到一株百年大樹會就此不見,那意味著老家的「家園」不見了,他年輕狩獵時,輕吮樹洞水的那個地點也不見了。那布形容耆老內心那種「痛」,像被刀劃過,是「撕裂的、流血的」。

內本鹿的老家一共被燒了兩次,1941年,日本人怕被驅趕下山的布農族人會偷偷回山上,把所有家屋和耕地全都燒了。

國民政府來台,對於日本曾占領的原住民族祖居土地,由蔣介石以一紙「概不歸還」的行政命令,再次決定了絕大多數原住民族無法翻身的命運。為了種苗圃,內本鹿的家園又被燒了一次。

原住民族世代居住的山林地,日治時期稱作林野地,由「山林管理所」管理。國民政府時代,這些林地變成國有地,交由林務局管理。當內本鹿的後裔再回到自己的祖居地時,已不是土地的主人,只是承包林務局工作的財團底下的一個伐木、種苗或揹苗的工人。

每次提到這兩段歷史,那布臉上的憤怒都可以噴出了火。

近40年來,許多不同原住民族部落紛紛展開不同的「回家(尋根)」之路,從耆老的口述歷史,從祭儀文化的傳承,從文字,從語言,從歌謠,爬梳記錄。「回到山林,回到老家」也成為內本鹿後裔特別努力的使命。

2001年,台東師範學院(今國立台東大學)的劉炯錫教授在南島社大開課,以空間和歷史為主軸的概念和技術,來發展「部落地圖」。內本鹿後裔的阿力曼(Aliman)擔任他的助理,在延平鄉開辦了「內本鹿學院」,由「布農文教基金會」承辦業務。

部落地圖是利用全球資訊系統的立體地圖為基礎,用珍珠板做出一個二萬五千分之一的立體模型,進行類似拼圖的工作。

那布和表哥胡忠義、蔡善神(Nas Tahai)、阿力曼等部落青壯年男子根據耆老的記憶上山實地探勘,回來後依地形、河流的流向,點出部落、山川、地名及家族或部落獵場、耕地的範圍,同時找文獻來印證、補充。每一次的探勘大約是兩週的時程,最後從耆老認出的聚落,一個一個用衛星定位找出來,標示在立體地圖上。

那布那時擔任布農部落休閒園區的文化部部長,他在白牧師的支持下投入布農文教基金會的資源,成為整個計畫得以一直持續的關鍵人物之一。

他說:「沒有這個部落地圖的知識和技術,耆老是完全無法說明位置的。不只是技術,更重要的是要趁著耆老腳力還可以的時候,跟他們一起上山去做探勘這件事,同時記下他們對空間和當年生活的記憶。」

布農族沒有文字,都是以空間、耕地、獵場等各種生活的故事代代相傳。要保留布農的文化,族人及後裔就必須「重返內本鹿」,讓「故事」源源不斷,讓傳統延續。達成「部落地圖」的核心價值——讓累積了歷史、典故和軼事的人,成為「說故事的人」。

我對自己祖先的事幾乎完全沒有認識,那布說的內本鹿故事也和我以前了解的其他部落的事情,有很大的不同。每次聽他說,我都很感動。

布農族人的分布是以「家族」為單位,然後形成聚落。聚落生活圈最靠近住家的是田地,以小米田為主,也有地瓜和其他農作物。如果田地離家較遠,就會有紮營地。距離最遠的一定是獵場,會蓋獵寮。耆老們在探勘時,這些地方就成為指認目標的參考。

耆老們一點一滴的回憶和講述,像玩超級大拼圖,從第一塊啟動,慢慢就會有第二、三塊陸續出來。內本鹿耆老及越來越多的後裔在閒聊累積的故事重新串起,部落的圖像開始隱隱浮現。

那布第一次上山,空手下山。第二次才找到他們霍松安家族的祖居地。那布的二舅舅曾經告訴表哥:「這個叫Taki Vahlas的地方就是他們以前的家族聚落。」但他們上去探勘時,紮營了兩天仍找不到這個點。

就在大家以為要無功而返時,在離紮營地不到二十公尺處上面的一塊平台,竟然找到了二舅舅說的那個地點。那布說,那是「祖靈在護佑」,終身難忘。

大家激動的把身上的巧克力、酒,能拿出來的都拿出來,準備第二天的祭告。天亮後,表哥、蔡善神、邱約德(Muz)獵了一隻山豬。大家都認為這是好的徵兆。對布農族而言,在山上能取得適量的獵物,都代表了祖先的恩賜和祝福。大家也以「uninang」(感恩)的心情將山豬的豬頭作為祭獻。

這個成果出現後,許多在內本鹿出生、成長的耆老都迫切期待有生之年仍有機會回去故居、故鄉看看。

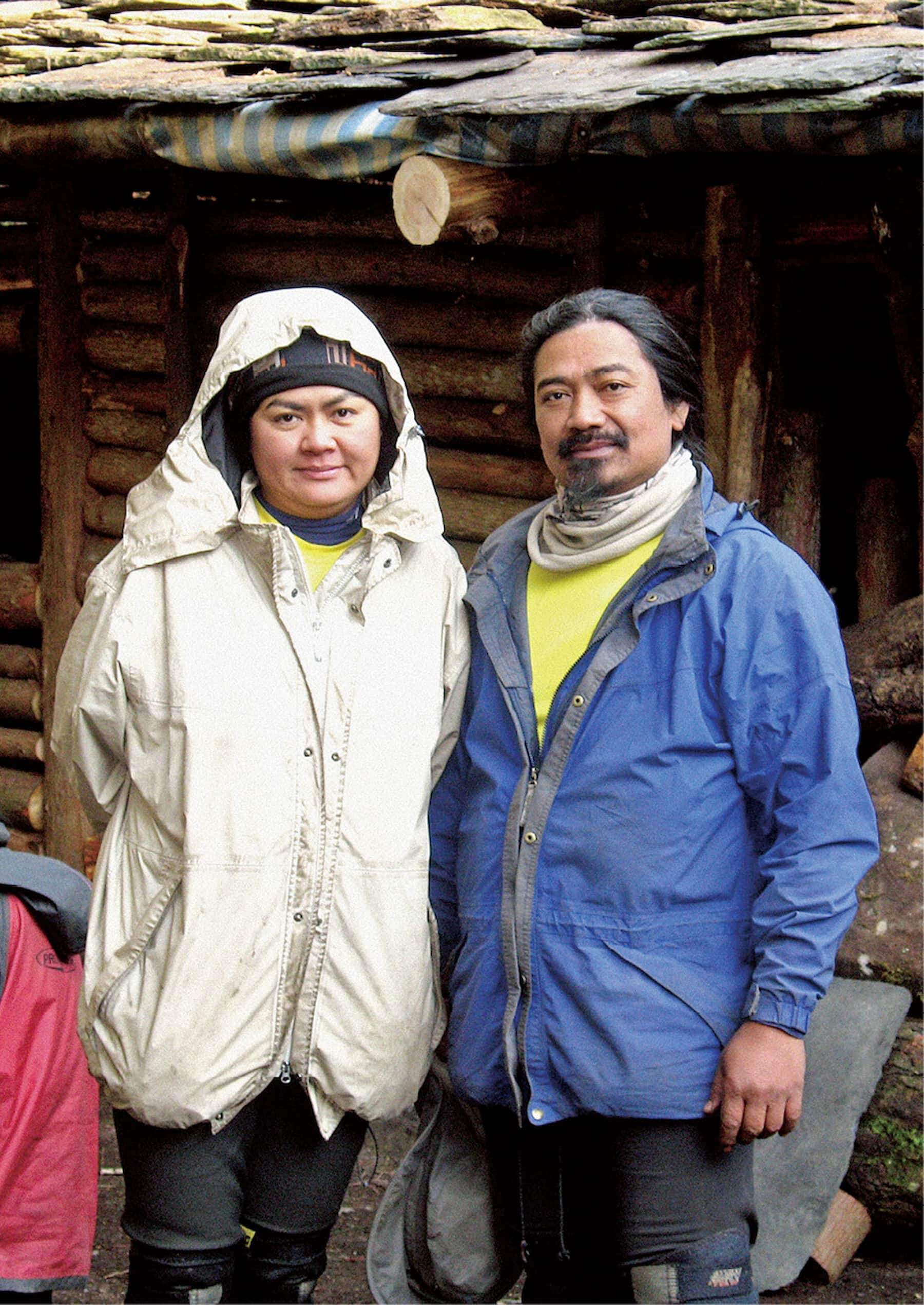

巴奈(圖左)與那布(圖右)。

那布一心想幫長輩完成心願,卻想不出辦法,因為經過一甲子摧殘崩塌的山路,已不只是兩三天的時間能走完的腳程。於是,他以布農文教基金會和內本鹿學院的名義,向「中華民國文化建設委員會」申請一筆經費,用直升機載老人家重返內本鹿。

人助天助,當時的文建會專員陳銘城多方協調,陳郁秀主委決定支持這個「我們要回家了——布農族耆老重返內本鹿:直升機世紀首航」計畫。日期訂在國際人權日,12月10日。

部落青壯年為了「停機坪」找地及整地,專程上山多次,最後在山頭上,也是日治時代內本鹿行政中心「壽駐在所」附近,找到一大塊平台,除草整地後,在地上劃了直徑三十公尺的圓,及大紅色「H」作為停機坪。

直升機來回飛了四趟,一共載了15位當年被迫離家的耆老,加上先行上山準備睡袋、糧食的年輕族人,一共有40多人上山。

那布生平最怕坐飛機,硬著頭皮登機,但這一趟「處女航」,飛啊飛的一直飛,還一度找不到停機坪,只好折返,下機做了一次遙拜,重新出發,才飛抵內本鹿。

陳郁秀也在這次首航的飛機上。出發前,她在布農文教基金會製作的內本鹿布旗上簽下「內本鹿元年」,在眾多的耆老面前說:「回家,是每一個人的基本權利。」

當年被迫從海拔1,500公尺的山林徒步下山,在300公尺的平地等待超過一甲子的耆老們,如今直升機只花了七分鐘半,就把他們載回山上的老家。

耆老們下飛機,踩到土地,激動不已,兒孫輩立即擁上,扶住他們。由孫子白布農(Anu)攙扶的那布媽媽放聲大哭。其他耆老安慰她不要再哭了。

她說:「我當然要哭⋯⋯哎呀,這是我上學的路,這是我的地方,我生活在這裡呀,真沒想到還能夠回到這裡。」

那布對我形容那天的情況:「媽媽下機後其實是恍神恍神的,因為都變了,整個地形都變了。她就一直找,從邊邊找她以前上學的那個位置。找到那個隘口後,整個記憶中的地圖都跑出來。她的家就在隘口那邊,她們要這樣上學,要這樣走,然後過吊橋,然後到對岸,然後再繼續⋯⋯她整個人清楚起來了。」

白天,年輕人扶著耆老們走來走去。晚上,他們圍著火,追憶當年每一家發生的事。

那布的媽媽說起山上唸「蕃童教育所」的童年往事:每天清晨從家裡要走一個多小時才能到學校,放學後再摸黑走一個多小時回家。到平地生活後,她在延平鄉衛生所任職,同時擔任「產婆」,穿門走戶,對各家族之間的姻親關係,各部落間的族群關係,還有傳統祭儀都暸若指掌。

他們在山上待了四天。走不動的耆老留在原地休息,其他人和後裔利用兩天分兩隊分別往北到Taki Vahlas和往西南到Madaipulan「回家」。晚上,他們圍著火,聊起他們還隱約記得,或是聽上一代口傳的往事,回憶配著小米酒,隨著淚水不斷流溢出來。

其他耆老從壽駐在所,一直四處走,一直走,走回自己的舊社。說是老家,其實早已沒有當年「家族聚落」的痕跡,只有幾處還有些斷垣殘壁,但聚落相關的記憶還清楚,他們會沿路指出當年誰的家屋,獵場和小米田在哪裡,指出日治時代的內本鹿行政中心的地點壽駐在所,旁邊還有神社、宿舍、學校、靶場、彈藥庫,還有雜貨店,非常熱鬧。

早上,老人家到了當年學校所在地,集體在壽駐在所的蕃童教育所升旗台前唱學校的日本校歌。那布和年輕的族人忽然覺得時空錯亂,不禁流下眼淚。

在山上舉行祭告儀式時,許多耆老都穿上傳統的族服,向土地,向祖先致敬。下山時,有的族人抓了一把泥土,帶下山給這次沒能回家的耆老。

那布跟我說起這趟尋根之旅,淚流滿面:「我們的老家曾是一個多麼富裕豐富的土地。布農族人只有親自到那個空間,才會體會那是一個孕育生命和文化的搖籃,才會找到自己的根。」

聽多了內本鹿的故事,我要求跟著上山。平地長大的我不知道父母親的老家在哪裡。我渴望去內本鹿。

那是跟我一起生活的男人的老家,這是一個很重要的「溯源」。

2008年,我跟著那布一起上山去內本鹿。作為領隊的表哥為了我的安全,強烈反對,問我在山上能做什麼。知道我決心要上山,他命令我的工作就是坐好,不要亂動,不要擋路,不要成為他們的負擔。

我算是相當強壯的女人,但這之前我畢竟還是個「城市小姐」,揹著三十多公斤的背包,走一小段就得停下來,等到不喘時再前進。來回走了快30天,下山時,身體不行了,筋疲力盡的我只能躺在地上,一直向那布說:「吼,怎麼這麼遠啊!你一直騙我快到了,快到了,我已經轉了這麼多這麼多彎了,還是沒到。」

我就躺在林道上喊著:「我要死掉了!我要死掉了!」我從包包拿出一個小小包的王子麵,小口小口的吃,因為不知道還要走多久的路,不敢吃光,反正我一直就有那種我很累,我快要死掉了的感覺。

癱倒在林道時,有一刻,我想到自己的父親:「我現在躺的這個林道,是以前爸爸開卡車,養活我和哥哥們的路。」躺在地上,我放聲大哭。

在內本鹿山上,我從表哥、那布、胡海亮(Biung)、霍松(Husung)這些布農族的男人身上,看見了原住民在山林裡行動的本能。

有一個原住民族的族名,那還不夠,我沒有在山林生活的本能,我是不完整的原住民。我不要用聽的,看的,讀到的什麼「原住民與自然共存」,我要用身體,用勞動去感覺我原住民的血統。

重返內本鹿,我理解了那布說他初回山上時的震驚和困惑。

我被深深驚嚇。

上山途中,我們經過很大很大面積的造林地。我們在山下聽到「造林地」這三個字,感受上是非常令人肯定的政策。但是我踩上林道時,撲眼而來的是一排一排整齊排列的柳杉,很大面積的單一樹種。地表乾燥,完全沒有動物活動的足跡,沒有生命的氣息。

原來充滿生機的原始森林,透過伐木,拿走珍貴的物種,將山林完全根除。然後,剷平原住民族舊社,改為苗圃來培植小樹苗,再由族人揹上山頭整齊劃一的種下,小心呵護,再為樹苗除草,然後再等四十年讓樹苗變成大樹,砍伐運下山。

山上,大面積的原生植物滅絕,野生動物棲地也被大肆破壞,原住民族的文化正在死亡。

我認為政府的造林政策是野生動植物的壓迫者。政府的各級長官是如何在冷氣房下令,指揮這樣粗暴的政策?他們必須跟族人道歉,必須跟野生動植物道歉。

但是重返內本鹿也是充滿歡樂的經驗。我發現族人之間的感情在山上特別凝聚,如果打到獵物,更是鬧哄哄的像辦喜事,圍著火,唱不完的歌,說不完的話。

表哥常常調侃那布,說他不會狩獵。有一次,他坐在溪底旁的空地升火,表哥他們從五十公尺的高處追到水鹿,水鹿受了傷,從斷崖上「唰」的一聲掉在那布面前,大家在山頭上喊著要他用刀刺牠的要害。

「你要刺牠的心臟。」

那布大喊:「心臟在哪裡?」

「在左邊。」

他拿起刀橫在水鹿胸前,水鹿沒有理他,只是盯著他看。

水鹿在大家的吼叫中準備逃走,正好衝向那布梗在牠胸前的小刀,就死了。那布不確定水鹿是不是被他以小刀刺死的,大家就取笑他,說這隻水鹿自己咬舌自盡。這件事被稱為「水鹿咬舌自盡事件」。

這類故事豐富了布農族的狩獵軼事。水鹿、山豬、山羊是布農族傳統的主要蛋白質攝取對象,但他們有「只要夠營養所需的蛋白質,就不能再殺,母鹿和幼鹿不能殺」的禁忌。同時,獵到的動物,家族必須共享,按比例分配給大家,絕對不能獨享。

布農語「uninang」,是感恩之心。別人的分享要以uninang的心感謝這份恩賜。因此,大家在祭儀上喝小米酒,送到你面前的那杯,你可以不喝完,而與別人分享。但不能說「不」,這是基本的尊重和禮貌。

走過「回家的路」,所有人下山後,大家不停的談回家的經驗,敘述裡有自己,有夥伴,也有聽來的祖先的故事。那布希望這些storyteller的故事和經驗可以一代一代累積。布農的信仰、布農的價值,最後會成為內本鹿霍松安家族的行動哲思,未來布農族歷史的一部分。

書籍介紹

本文摘錄自《巴奈回家:凱道.二二八公園的二六四四天》

出版|時報出版

作者| 巴奈、徐璐

以〈流浪記〉聞名歌壇的巴奈,從自我認同的迷惘裡走上族群命運的反思與奮起。為了原住民族的「尊嚴」、為了「轉型正義」、為了要求政府「完整劃設原住民族傳統領域」⋯⋯

二○一七年起,巴奈與那布走上凱道,經過警方多次驅離,最後轉進二二八公園的角落,抗爭運動逐漸從焦點轉向邊陲。

她和那布在帳篷裡歷經四季寒暑,甚至曾經「睡在沒有屋頂的地方」,他們堅持了七年、超過二千六百個日子。

很多人問:「你們還在?」

是的,依然在。

漫長歷史上,原住民族從原來的聚落被強制遷徙,「被迫」放棄名字、語言、祖先的承繼,在從屬於他者的生活方式裡,逐漸喪失了自己的歷史記憶、傳統和山林文化⋯⋯抗爭七年間彷彿過去處境重演,他們的身影在不斷地驅趕中遠離大眾的視野,但這次,已經踏上「回家」的腳步將不會停。

這本書首度寫出巴奈的成長故事,更寫出原住民族群被迫離開家園、失去土地的歷史。這是一本讓人熱血沸騰的書,也是原住民族生命和歷史的縮影。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應