Long Interview

宏碁集團創辦人施振榮:文化和藝術,創造的是隱性未來價值

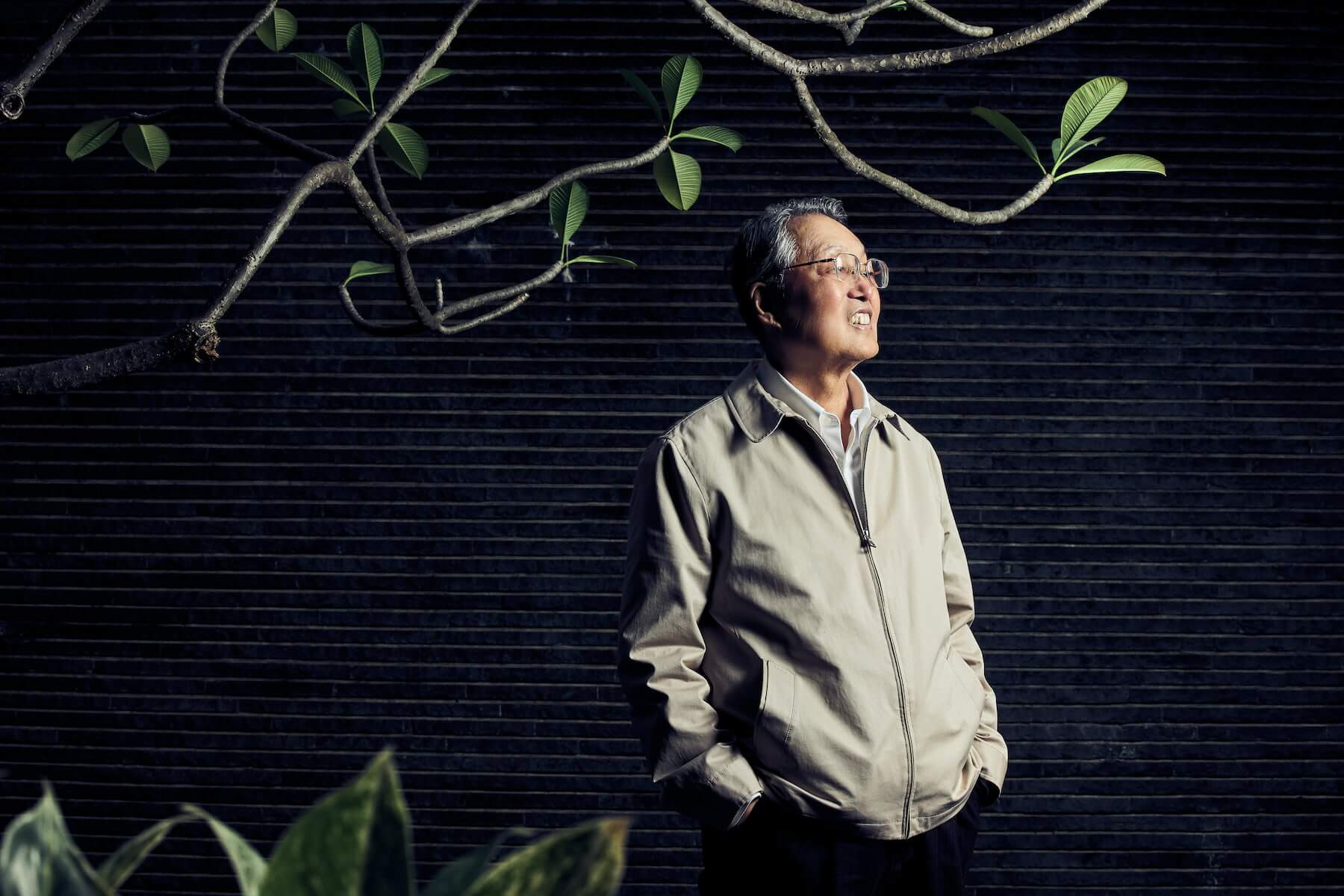

施振榮先生是一位台灣的傳奇。他的宏碁電腦(Acer)是台灣高科技產業從代工走向國際知名的代表性企業,他也熱愛文藝,曾擔任國家文藝基金會董事長,現在也是雲門文化藝術基金會董事長。更重要的是,他將科技與文化兩者結合,創立「科文双融」,結合內容創造與科技創新,讓藝術可以展現新的面貌,並且被更多人接觸。他說:「過去我們靠科技產業來推動整個島,現在應該用文化藝術來推動這座島。」

PROFILE 施振榮

彰化鹿港人,宏碁集團(Acer)創辦人,曾長期擔任台積電董事,台灣電子科技業的OG人物,率先跳脫代工思維,以品牌化理念經營宏碁,並在商業領域提出多項影響全球的創新哲學思想,如「微笑曲線」、「王道經營會計學」、「東方矽文明」等。曾任國家文化藝術基金會董事長,現為文化科技發展聯盟召集人,2019年創立科文双融,致力用科技工具語彙將台灣藝術文化發展成國際化IP。

VERSE(以下簡稱V):自宏碁集團退休後,是什麼原因讓您在75歲時再度出來創業,擔任台灣第一間以文化科技為核心,整合投資顧問、企業加速器、種子基金投資的「科文双融」董事長?

施振榮(以下簡稱施):我和當時國科會(國家科學及技術委員會)主任委員朱敬一相識很久了,經常聊台灣科技如何發展成文化。2014年,當他籌備「數位典藏策略聯盟」(後來的「文化科技發展聯盟」)時,要我來做這個聯盟的召集人。

當時政府花了一百多億,要將中央研究院、故宮以及各大博物館的典藏進行數位化,這個工作後來由資策會(資訊工業策進會)執行,他們積極推了很多活動。我印象最深的是2015年故宮《乾隆潮——新媒體藝術展》,那是故宮首次推出情境式互動體驗展。

這股新媒體藝術展的風氣就慢慢形成了,那幾年開始,有很多國際策展團隊來台辦展,國內一些團體也開始大量進行這種跨域媒材的創作。我們民間的指導委員跟我說,叫我不要只當召集人,應該要來弄點什麼——就是後來的科文双融。

V:您被譽為台灣科技創業教父,創辦台灣第一個自有電腦品牌,同時也關心文化發展,長期扶植藝文產業,曾擔任國藝會(國家文化藝術基金會)董事長,如今也是雲門文化藝術基金會董事長、TC樂友會長、灣聲樂團後援會會長。什麼原因促使您積極推動藝文與科技產業的結合?

施:其實我到現在都覺得,我是個沒有藝術細胞的人,但竟然做了這麼多藝文相關領域的工作。我記得當年報紙宣布我做國藝會董事長的第一天,整個藝文界的人幾乎都持反對意見,他們說我是商人,商人不應該跟藝文界有關聯。

能夠和藝文界建立深厚關係,真的是我人生的一大意外,但是既然扮演這個角色,我就會有使命感,想積極點。我的初衷很單純,就是過去文化藝術好像都得靠政府當後援,但台灣最大的資源,常常都是投注在科技業與商界,那為什麼我們不跳出來當文化的後援呢?企業應該要成為藝術文化推廣的後盾。

文化和藝術,它創造的是隱性的未來價值,我想讓這個價值更實質地被大眾看見。這件事的第一步,就是要讓台灣的藝術國際化,這也是科文双融的其中一個目標。

我在2016年的時候提出將台灣視為「創新矽島」(Si-nnovation Island)的「東方矽文明」概念。人類的文明都與科技息息相關,台灣對全球人類物質文明已經做出具體貢獻,因為當前全球所有的電腦、手機,都跟台灣製造的晶片有關。

雖然實質上我們比不過市場大的地方,比方說美國或中國,但台灣的優勢在於「東方的精神文明」,東方哲學經常追求共存、共榮這件事。現階段台灣最重要的是「創新」,以前我們用科技驅動文明,未來要用文化與知識經濟去驅動文明,這就是我講的:台灣要從「科技島驅動」變成「應用驅動」了。

什麼是應用驅動?

曾經台灣的科技是有機會能趕上美國的,因為美國為了讓電腦科技應用普及化,透過台灣研發半導體來降低成本,這件事情是成功的。只是美國更重視創新,他們明白硬體只是一個載具,就像人人都有手機,但上面的APP才是重點。台灣因為當時應用程式的市場太小,並沒有對全球應用(程式)普及化做出太多實質上的貢獻,錯過了創新的機會。

到了今日,很明顯的應用程式能夠跟市場結合在一起,這就是應用驅動的真諦。

90年代皮克斯(Pixar Animation Studios)第一部電腦動畫《玩具總動員》(Toy Story,1995)開啟了新時代,因為動畫需要非常強大的電腦運算能力,代表好萊塢也要依靠矽谷的科技才能做出新的電影體驗。從默片到有聲電影,從黑白到彩色,從真人到虛擬,現在還有IMAX可看,科技會讓體驗更好。但也可以說,當初是先有拍片的需求,矽谷才替好萊塢開發出強大的電腦科技,這就是文化藝術帶動科技發展的意義。

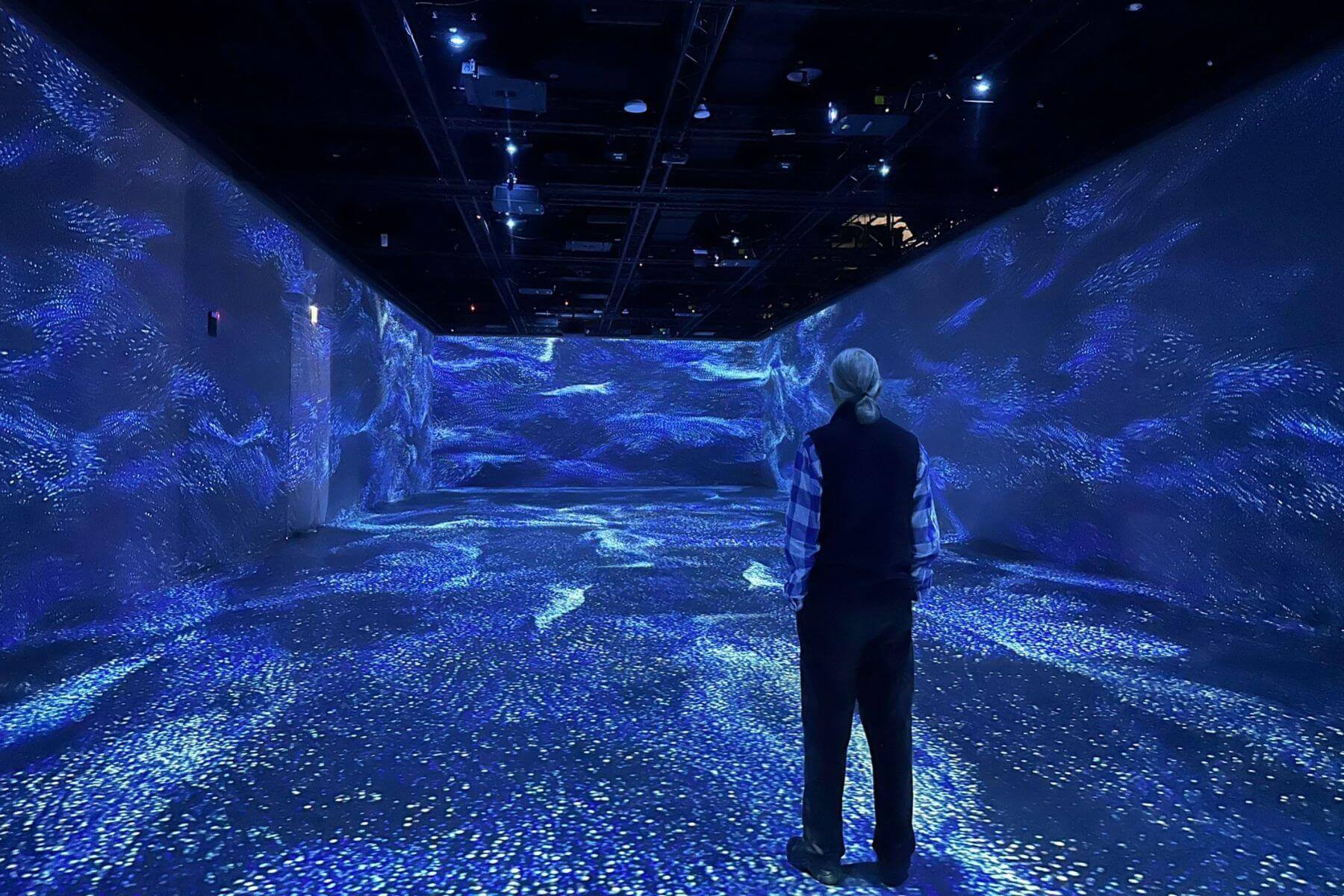

所以我們要盡力於去發掘那些一開始或許是小眾、但是好的東西,例如像江賢二這樣優秀的畫家,我們把他的作品,透過科技變成沉浸式體驗展,將有價的藝術品,變成新的模式傳播出去。

V:提到江賢二,此次科文双融推出的《RE:江賢二》沉浸式數位展覽,首創以劇場敘事的形式解構繪畫藝術,獲得好評,成為科文双融的代表作之一。與江賢二合作的契機為何?

施:大概2020年春天,江賢二在北美館辦回顧展很成功,我在展覽現場遇到他,隨即跟他遞出這個邀請,說我們有一個這樣的場域和計畫,請他考慮看看。那時嚴長壽也在旁邊搭腔邀請。

後來,江賢二本人來到「双融域」場勘,我們跟他介紹這個場地,也跟他介紹之前在這裡推出的《萬物公式》展覽——生成藝術家吳哲宇將畫作用AI程式運算去生成、表現出來,江賢二就明白,這次合作會是一個新的體驗。

當前使用新媒體創作的人,應該都是年輕人為主嘛,全部都是二十到四十幾歲前後,我們等於是藉由青壯年世代的語彙,來讓大家看見台灣經典的藝術畫作,把經典的視覺藝術,透過科技變成一種新的表演藝術。

或許很少人能夠做到收藏經典藝術品,但是參觀美術館是輕而易舉的活動。為了讓大眾能夠輕易接觸、欣賞這些精神文明的東西,我們用科技將這些經典收藏重新創作後,就可以變成一個很廣泛、傳播快、成本低的新體驗。

《RE:江賢二》光影沉浸展。

V:科文双融當初是以文化科技種子基金的概念去成立的,您也說過希望科文双融成為一個整合者角色,而不是像一般產業只是單純扶植文創科技的公司,當初為什麼會有這樣的想法?

施:「市場導向」是最主要的理由。台灣藝文界或影視圈有個觀念跟美國最不同:以拍片來說,我們習慣「導演」為尊,也就是創作者為先,而美國很重視「製作人」的角色與地位,兩種沒有絕對好壞,但如果要使產業長期發展、生生不息,我們就要培養更多能夠控制成本、理性考慮市場的製作人,因為藝術家、創作者思考的是個人理念,而不是市場。

我第一天到國藝會,大家都認為藝術是他們藝術家的事,你們做生意的人怎麼會懂?但我當時就提出一個「藝文社會企業議程專案」,我找了14個企業家承諾三年每年100萬,一年就有一千多萬給藝文界們來申請,我就像「製作人」的角色,我在乎的是讓整個產業生生不息,我們需要贊助這些好東西,就像政府為何要補助藝文產業?因為它可以創造社會價值。

科文双融的股東都同意我這種做法,雖說目標是賺錢,但一開始不賺也難免,那就定位是投資,假如投資很久,沒有辦法損益平衡的話,就表示我們當前對藝術的作法可能不得要領,要想辦法改變。科文双融有理想、有目標,也可以接受失敗,因為我們都需要經驗的累積。我小學時就知道「失敗為成功之母」,人生一定是很多try and error,然後慢慢改善作法。

種子基金的好處,就是企業會有固定的投資進來,最關鍵的,是要能夠保護創作者的權益,讓他們名利雙收。

李哲藝老師的「灣聲樂團」,就是透過我們這個專案扶植贊助,讓他後續經營發展更順利,如今樂團不用靠政府補助,他們的名聲已讓每年公演票房達到賣出九成以上的穩定收入了。我們強調「使用者互惠」——先創造出藝術的環境市場,使藝術家的收入提高,藝術家有了穩定收入才能穩定創作,最後才是他們的成就感與個人理念。

當然我們要努力的地方還很多,我也還在不斷地動腦筋。我最近想到一個:台典音樂——台灣經典音樂的意思。

我們講古典音樂,通常是指16到19世紀歐洲所發展的最高規格音樂藝術,其實是日本人把這個翻譯作古典樂(クラシック), 「Classic Music」照原意應該是「經典音樂」的意思。我想推廣台灣的Classic Music。

經典有兩個意義,一是搜集那些受到時間考驗,大家傳唱已久、耳熟能詳的歌曲。台灣這種歌很多,尤其像我這種年紀比較大的,要聽的都是那些老歌,當然每一代聽的音樂都不太一樣。另外一個就是呈現的方式,例如「室內樂」(Chamber Music)的推廣,像是四重奏、五重奏這種小規模、高內涵的呈現。

大規模的管弦/交響樂團(Orchestra),就可以比照「維也納新年音樂會」這樣的形式,這個是維也納愛樂樂團自1939年起每年進行、一年一度的重要演出。這種年度盛會很適合我們效法,灣聲樂團自2019年起,年年舉行「臺灣的聲音新年音樂會」,這種形式會被世界看見。推廣台灣經典音樂的第一步,就是用Classic Music的形式與規模來演奏台灣的歌。

V:您在國藝會擔任董事長時曾提倡「社會企業」的想法,這件事如何運行?

施:社會企業的概念很簡單,目前我們立法院還沒有通過,美國已經通過,叫「Benefit Corporation」(公益法人), 它規定股東的股息發放有限制,等於股東拿的股息大概是1/3以下,剩下的要留在企業裡,繼續讓公司為了企業宗旨與理念去投資更多回饋社會的事。

以灣聲樂團的公司「灣聲國際」舉例,我們的作法更積極,獲利一半就先給音樂家。這些投資的企業都是以社會公益的思維去投入,企業一定要先這樣思考,要帶頭做起,只靠政府補助是不行的。因為政府預算就是要花掉,沒花掉還會被檢討是執行不力,還得還回去;但我們企業界拿了股東的錢,是用在發展、研發、行銷,而且有責任要把它賺回來,未來要連本帶利、要分紅,還要分股息、股利。企業的思維是投資,跟政府扶植、補助的角色,出發點有著根本上的不同。

這個觀念很重要:我們花在藝術上的錢是投資用的——為了創造一個喜愛藝文的社會與環境。

我在國藝會時有執行「創薪大使工作坊」,參與工作坊的學員皆為各產業的中高階主管,我們從企業內部培育出藝文愛好者,這是由內而外的培養與推廣,台灣社會過去較缺感性的東西,我們理性很夠,情感性靈方面較不足。

在科文双融,我們直接付錢給藝術家和創作者,讓他們直接獲利。這有點像過去我在醫界做的事,台灣的醫療能量很強,我把醫生的know-how與經驗,轉移變成電子儀器或人工智慧,等於買下了這位醫生特有的知識與經驗,讓他收權利金。這個技術由宏碁跟台大醫院、台中榮總等單位合作,經過FDA(食藥署)認證後,讓電子醫材和人工智慧得以在醫師下班、睡覺時充當分身,持續在全球各地角落做服務,讓台灣醫療能量服務至全世界,成為一種新的外銷實力。

2000年後,我們常講「知識經濟」,用在藝術家身上,就是他們作品的智慧財產,我要把過去這些被視為無形的財產變成有形的獲利讓大家知道。過去我們談共享,談的都是有形的,像U-bike、Airbnb、Uber這種,但未來的共享,更多是無形的資源,也就是know-how的共享。

V:這其實就有點呼應到剛剛您前面講的文化與科技,其實內容是很重要,內容就是無形的知識經濟,過去的藝術家可能比較藝術理念導向,沒有把作品或知識經濟化,但現在科文双融很重視這件事,可以把利益給落地。

施:而且我們是多方投資,這樣就算有幾個票房失利也沒關係,投資就是這樣,有的票房成功、有的失敗,但成功的就可以把失敗的給補回來。

V:科文双融開創一個新的展演模式,因為在過去的認知裡,「沉浸式」展演可能就是一些光影的、空間式的展覽,但你們是真的把內容扎扎實實地透過科技作出新的呈現。

施:雲門舞集總監鄭宗龍最近和里約奧運「東京八分鐘」的創作者——新媒體藝術家真鍋大度(Daito Manabe)合作《波》,用AI實驗去挖掘舞者的身體能量。鄭宗龍之前的《毛月亮》也是透過LED技術,探討人性與科技的關係,一開始他設想的LED燈,在很多地方都不能用,但是科技越進步,這個技術就越好複製,他前往世界各地表演就會更加不受限。

這也是我們努力的項目之一:量產。我們想讓這些展覽與IP,不只在國內各地展出,也要前往國際任何一個地方,就好像好萊塢的電影作品,會拷貝到全世界的電影院播映一樣,只有科技才能夠扮演這個量產的關鍵角色。

雖說有時候會受限於場地,比方說《RE:江賢二》現在是「4K五面投影」,但它將來就算場地只能有一面、兩面,我們都要能做。就好像梵谷的畫,一直在世界各地用各種形式呈現,而不限於只在美術館裡才看得到梵谷的作品。科文双融希望我們的藝術家也能以這樣的方式不斷被複製、再造、流傳。

V:科文双融希望把文化跟科技結合起來,也是奠基在此刻我們身處的數位科技時代,去(2023)年人類在AI應用技術上大爆發,滿多人對此感到焦慮,認為AI會取代人類,或是取代創作藝術的意義,您怎麼看待這樣的環境與發展?

施:單純用AI創作的東西是沒有著作權的,但是電腦軟體本身就有著作權。人才是最重要的,我認為藝術最重要的,就是人的創意,大家會不斷注入新的東西和想法,AI雖然它能夠生成東西,但是它的結果都是來自於前人的成果。大概一、兩年前,我在談AI的時候,會強調「人本智慧」,AI實際上不是智慧,那是「智能」,是一種工具與能力,但要如何推動?做出創意?還是得靠人的智慧去經營。

V:面對這些未來智能的二三事,台灣的優勢在哪?

施:我們這一輩,好像很重視使命感,動不動就「國家興亡,匹夫有責」,因為我們這一代創業都是為了吃飯。但吃是最容易滿足的,溫飽後要幹什麼?開始有更內在、更崇高的目標要追尋,要不要活得轟轟烈烈是一回事,但會希望自己的影響力能夠幫助他人,

現在年輕一代生活比較穩定了,他們不一定會追求社會的使命,可能追求的比較是個人的小確幸,但這就是時代發展的結果,年輕一輩在藝文創作的能量上,比我當年要強得太多了,他們不需要追求溫飽,而是用創作來達到精神層面上的滿足,勇於挑戰更新的事物。我想要幫助他們實踐這件事。

這就是藝文層面的價值,它是創造精神文明,一篇經典的文章或畫作,我們可以在幾千年裡讀了又讀、看了又看,文化是這樣影響人類的。

V:台灣從製造業代工到科技代工,您創辦的宏碁是最早在台灣電子科技業擁有「品牌意識」的品牌,把MIT推到國際。這個品牌願景您將如何落地?

施:過去我提出過很多概念,都是台灣在地原創的,比方說「王道」、「微笑曲線」(註)等,這些東西會讓台灣有話語權,台灣連學術都很代工,我們的論文得要在西方做期刊發表,社會上普遍沒有太多自己的原創思想。「什麼是台灣原創的思維?」這會變成我們當前需要去努力的環節。台灣對科技、半導體的貢獻是世界最領先的,我們應該借重這個領先地位,提出我們相對應的創意和哲學。

我有一個簡單的公式,「品牌的價值=定位×知名度」,知名度需要長時間累積,而定位如果本身價值不高的話,知名度再高也沒有太大意義。最近我們宏碁新任董事長陳俊聖就提出了「Premium Lifestyle」(高質化生活風格),電腦要從理性的東西變成感性的lifestyle,這需要長時間的推動,才能深植人心,好像視覺暫留一樣,把那個印象刻在腦海裡。

品牌姑且可分成B2B(Business-to-Business/企業對企業)與B2C(Business-to-Consumer/企業對消費者)兩種。B2B都是以功能與價格作為品牌形象,基本上科技技術的發展是理性的、是有跡可循的,就是——更快、更高性能、更省電,反正就是功能要更好。但B2C是比較感性的,因為功能再怎麼比都會有極限,消費者期望在功能之外會尋求更多附加價值,文化跟藝術就是感性的東西,這也是台灣新一代的優勢。

過去我們靠科技產業來推動整個島,現在應該用文化藝術來推動這座島。

註:由施振榮在1992年所提出的企業概念:微笑曲線(Smile Curve)分成左、中、右三段:左段為技術、專利;中段為組裝、製造;右段為品牌、服務。曲線代表的是附加價值,微笑曲線在中段位置的附加價值較低,而在左右兩段位置的附加價值較高,如此整個曲線看起來像是個微笑符號。此概念的意涵為:企業不該持續專注在組裝與製造,而是要往品牌、服務、技術、專利邁進。

購買 VERSE 雜誌

本文轉載自《VERSE》022 「心靈解憂學 七把探索自我的鑰匙」,更多關於身心靈療癒的故事請見雜誌。

本文轉載自《VERSE》022 「心靈解憂學 七把探索自我的鑰匙」,更多關於身心靈療癒的故事請見雜誌。

➤ 訂閱實體雜誌請按此

➤ 單期購買請洽全國各大實體、網路書店

VERSE 深度探討當代文化趨勢,並提供關於音樂、閱讀、電影、飲食的文化觀點,對於當下發生事物提出系統性的詮釋與回應。